- 임진왜란 때 사라진 것은 조선의 사람과 궁궐, 보물만이 아니었다. 당대와 이전의 역사기록들도 손상됐다. 기록을 담당하는 사관(史官) 들은 도망가기 바빴다. 심지어 역사기록의 기초 자료가 되는 책들을 불태우기도 했다. 그래서일까. ‘선조실록’은 제작 이후 기술의 정확성을 두고 잡음이 끊임없이 일었다. ‘선조수정실록’이 나올 수밖에 없었던 그 기막힌 사연은….

기억의 수정

올해 7갑자를 맞은 임진왜란은 조선 14대 임금 선조 연간(재위 1567~1608)에 일어났다. 지금은 누구나 다 아는 유네스코 세계문화유산 조선왕조실록 중 선조실록은 바로 선조 연간에 일어난 사실과 정치활동에 대한 기록을 편찬한 것이다. 편찬은 선조 다음 임금인 광해군대에 이루어졌다.

조선왕조실록은 ‘태조강헌대왕실록(太祖康獻大王實錄)’으로부터 ‘철종대왕실록(哲宗大王實錄)’에 이르기까지 472년간에 걸친 25대 임금의 실록 28종을 통틀어 지칭하는 것이다.

25대 왕인데 28종인 이유는 ‘연산군일기’ ‘광해군일기’가 더해지고 중간에 개수된 실록이 3종 포함된 데다 일제강점기에 편찬된 고종실록, 순종실록은 편찬 주체가 일제였고 사료에 비판의 여지가 많아 ‘조선실록’에 포함시키지 않았기 때문이다.

실록은 특정한 시기에 특정한 사람들이 의도적으로 기획해 편찬한 역사서가 아니라, 역대 조정에서 사관이 기록하거나 모아놓은 문서, 즉 사초(史草)를 국왕이 바뀔 때마다 정해진 절차에 따라 편찬한 ‘문서 모음’의 성격을 띤다.

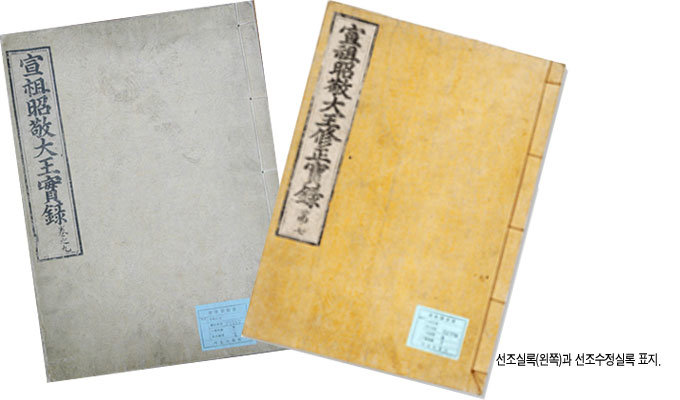

선조실록은 그 기록의 공정성에 대한 의심 때문에 선조수정실록이 편찬되는데, 이는 조선시대 최초의 실록 수정이었고, 이후 실록이 개수(改修) 또는 수정(修正)되는 전례가 됨과 동시에, 수정 또는 개수에도 불구하고 원래 실록과 수정 실록을 모두 남기는 역사의식을 보여주는 흥미로운 전통을 남겨줬다. 이번에는 그 이야기를 해보려고 한다.

편찬의 시작

광해군 즉위년 9월, 역사의 기록과 편찬을 담당하는 관청인 춘추관(春秋館)에서는 다음과 같이 아뢰었다. “선왕조의 ‘실록’은 졸곡(卒哭·상례에서 삼우가 지난 뒤 3개월 안에 강일에 지내는 제사) 뒤에 곧바로 사국(史局)을 설치해 편찬해 내어야 하는데, 평시의 사책(史冊)이 모조리 없어져서 남은 것이 없으므로 망연해 근거할만한 것이 없으니, 지극히 민망스럽고 걱정됩니다. 그러나 막중한 일을 도저히 그만둘 수 없으니 해조(該曹·담당 관청)에 당상 낭청을 차출하도록 해, 혹은 사대부가 듣고 본 것을 수집하고 혹은 개인이 수장한 일기를 모으기도 해, 여러 방면으로 헤아리고 조절해 편리하게 거행하는 것이 합당하겠습니다.”

이때 광해군은 조사(詔使), 즉 중국 사신이 지나간 뒤에 사국을 설치하는 것이 좋겠다고 대답했다. 여기서 우리는 몇 가지 사실을 확인할 수 있다. 첫째, 이미 말한 대로 실록은 졸곡이 끝나 임금이 정무를 시작하면서 바로 편찬에 들어가는 첫 사업이라는 것이다. 둘째, 실록 편찬은 역사를 담당하는 춘추관에서 발의하고, 임금은 그 발의에 따라 전교를 내린 뒤 임시 관청이 실록청을 춘추관에 설치하면서 시작된다. 셋째, 사책(史冊)이 모조리 없어져서 걱정이니, 사료를 수집해야 한다고 했다.

임진왜란. 7년간 진행된 침략전쟁. 선조 25년 4월 왜란이 일어나자, 선조는 피란을 떠났다. 그 무렵 무력한 조정을 비판하듯 궁성에 불이 났다. 물론 그 틈에 내탕고(內帑庫)에 들어가 보물을 훔친 자들도 있었다. 그러나 먼저 불탄 곳은 장례원(掌隷院)과 형조(刑曹)였다. 두 곳의 관서에 공사노비(公私奴婢)의 문적(文籍)이 있었기 때문이다.

이때 경복궁·창덕궁·창경궁의 세 궁궐이 일시에 모두 타버렸다. 이 대목을 잘 기억할 필요가 있다.

그 뒤 역대 홍문관에 간직해둔 서적, 춘추관의 각조실록(各朝實錄), 다른 창고에 보관된 전조(前朝)의 사초, 즉 ‘고려사(高麗史)’를 수찬할 때의 초고가 불에 탔다. 또 ‘승정원일기(承政院日記)’가 모두 남김없이 불탔고, 내외 창고와 각 관서에 보관된 것도 모두 도둑을 맞아 먼저 불탔다. 그런데 탔을 뿐 아니라, 태우기도 했다.

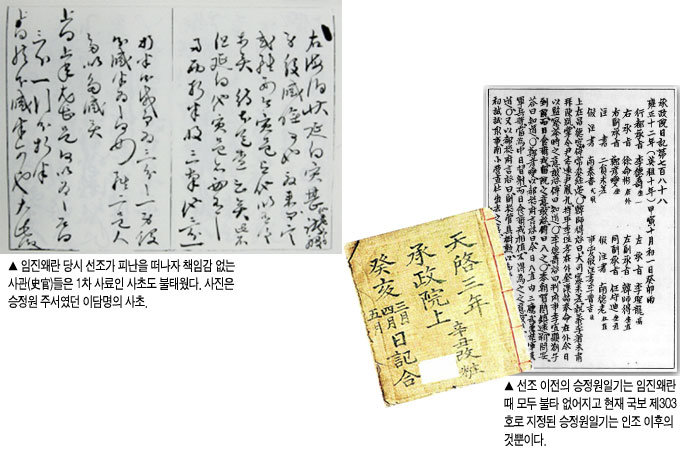

한양을 버리고 파천(播遷)하는 와중에 역사기록들도 손상됐다. 기록을 담당하는 사관이나 승정원 주서(注書)도 도망쳤기 때문이다. 사관 조존세(趙存世)와 김선여(金善餘), 주서 임취정(任就正)과 박정현(朴鼎賢) 등이다. 이들은 좌우 사관으로서 처음부터 호종하면서 선조의 침문(寢門)을 떠나지 않았으므로 선조가 자식처럼 대우했다. 주서는 ‘승정원일기’의 작성을 담당하는 관직이다.

그런데 어느 날 밤 선조가 요동으로 건너갈 것을 의논하자 사관들은 몰래 도망치기로 의견을 모으고 먼저 사초책(史草冊)을 구덩이에 넣고 불을 지른 뒤 어둠을 타고 도망했다.

선조가 길에서 자주 돌아보며 사관은 어디 있느냐고 물었는데 모두 보지 못했다고 대답했더니, 선조는 “김선여가 탄 말이 허약하더니 걸어서 오느라 뒤처졌는가?”라고 물었다고 한다. 그에 대한 믿음을 버리지 않았던 것이다.

도망친 자의 승승장구

그러다 새벽이 되어서야 그들이 도망한 것을 알고는 선조도 말씨와 낯빛이 참담해졌다. 같이 가던 신하들은 모두 격분하며 “뒷날 상이 환국(還國)하시면 이 무리들이 어떻게 살아나겠는가”라고 했다 한다. 네 사람은 각각 영남과 호남으로 가서 가족을 찾았는데 고을 관아에서 먹을 것을 얻으면서 핑계 대기를 “상이 물러가라고 허락했기 때문에 왔다”고 했다.

그 후 이들의 이름은 사간원의 요청에 따라 사판(仕版·관원 명단)에서 삭제됐다. 그런데 어찌된 일인지 선조 32년(1599)에 조존세와 김선여는 다시 대교와 검열로 복직해 사관의 직무를 맡게 된다. 따라서 “상이 도성에 돌아온 뒤 네 사람이 돌아와 모였는데, 다시 이들을 사관으로 주의(注擬·후보로 올림)하자, 상은 ‘어찌 도망한 자들에게 다시 사필(史筆)을 잡게 할 수 있겠는가. 백집사(百執事·일반 관원)는 가하다’고 했고, 이 때문에 모두 외직(外職 ·지방 관직)에 벼슬했다”고 쓴 ‘선조수정실록’의 기록은 조금 부정확하다고 하겠다. 어쨌든 조존세와 김선여는 지방 관직이 아니라 다시 사관으로 복직됐기 때문이다.

이와 관련해 의주로 파천했을 때 기록한 사초를 옮겨왔지만 춘추관에 보관한 채 관리를 하지 않아 수정하려고 했을 때, 선조가 조존세와 김선여는 사초를 버리고 도망친 자들이라며 수정을 허락하지 않았다는 기록이 있다.

이들은 모두 이산해(李山海)의 문하였다. 김선여는 김첨경(金添慶)의 아들로 가장 문망(文望)이 있었으며, 임취정은 임국로(任國老)의 아들이고, 박정현은 박계현(朴啓賢)의 종제(從弟)이고, 조존세는 조사수(趙士秀)의 손자로서 모두 대대로 벼슬한 명문이었다. 이렇게 임무를 방기했으니 명문이란 말은 어폐가 있을지 모르지만. 김선여는 그래도 벼슬하는 것을 수치스럽게 여기고 살다가 일찍 죽었지만, 조존세·임취정 등은 광해군 때 귀척(貴戚·귀한 인척)이라는 이유로 등용돼 대관(大官)이 됐다.

또한 조존세는 영창대군이 강화로 유배될 때 호송했던 의금부 당상관이었다. 계축옥사의 핵심 인물로 지목된 영창대군을 압송했다는 것은 곧 광해군의 신임을 받았음을 의미한다. 그는 성균관 대사성까지 지냈다. 성균관은 태학(太學)으로 나라를 이끌어갈 인재를 키우는 국립대학인데, 사초를 태우고 도망친 그가 국립대학 총장을 맡았으니 그 나머지는 무슨 볼 것이 있겠는가. 임취정은 광해군의 신임을 얻어 승지·대사헌을 지냈고, 당초 이이첨의 세력이었으면서도 형인 임수정(任守正)의 첩 자식이 후궁으로 들어가 소용(昭容)이 된 뒤 총애가 날로 높아지자 나중에는 이이첨의 견제세력이 됐다. 박정현은 광해군 8년 강원도 감사까지 지냈다.

자료 다 모으라

광해군 원년(1609) 7월, 춘추관에서는 임진왜란 때문에 사초가 하나도 남은 게 없다고 보고했다. 이게 첫 번째 문제였다. 일단 고(故) 지사(知事) 유희춘(柳希春), 고 참판 이정형(李廷馨)이 기록한 개인의 일기가 다행히 춘추관(春秋館)에 보관돼 있었다. 유희춘은 ‘미암일기(眉巖日記)’로 잘 알려진 학자관료로, 선조 때 삼경(三經·시경 서경 주역)을 언해(諺解)한 학자이기도 하다.

그러나 그마저 소략했다. 실록청에서 행장(行狀·선조의 행장으로 추정)을 지을 때 그 일기를 확인했는데 이정형의 일기는 조보(朝報·요즘의 관보)에 나온 것 가운데 일부 내용만을 기록한 것으로 15, 16년 전에 기록한 것이 단지 1권뿐이었고, 유희춘의 일기는 1년에 한두 달의 사건만 기록하고 다른 달의 사건은 모두 기록하지 않았으므로 너무나 소략해 1만 분의 1도 고증할 수 없었다는 것이다. 그래서 우선 임진년 이후의 사초를 토대로 편찬하되, 한편으로는 먼저 그 사초를 수정하고 한편으로는 여러모로 자료를 수집하기로 했다.

그래서 고 감사 배삼익(裵三益)의 집에 보관된 왜란 이전의 연도별 조보, 고 판서 이기(李·#54702;), 고 첨지(僉知) 이수준(李壽俊)의 집에 보관된 왜란 이전의 조보, 고 참의 유조인(柳祖?)의 집에 있던 임진년의 ‘행조일기(行朝日記·의주로 파천했을 때 조정의 일기)’를 가족에게 연락해 올려 보내라고 했다. 요즘으로 치면 전직 관료들이 가지고 있던 관보든 일기든 다 수집하는 셈이다.

이밖에 여염(閭閻)에 살고 있는 사대부 집에 가장일록(家藏日錄)이 있는지를 알아보아 가져오게 했다. 사관이나 겸춘추(兼春秋·사관을 겸직한 관리)를 지낸 사람은 집에 남겨둔 사초가 있을 수도 있기 때문이다. 또 가지고 있으면서도 즉시 내주지 않는 자에게는 사실이 드러나는 대로 치죄(治罪)하게 하며, 고증할 만한 긴요한 문서에 대해서는 온 지방에 알려 사서인(士庶人)을 막론하고 스스로 바치는 자에게 특별히 상을 주도록 했다.

굳이 사초에 준하는 기록이 아니더라도 왜란 이전에 벼슬자리에 있던 사람이 각자 듣고 본 것을 평소 사관의 가장 일기처럼 기록해놓은 것이 있을 경우에는 많고 적음을 막론하고 바치게 해 취사선택할 수 있게 했다. 사대부의 문집 중에 비명(碑銘)·소(疏)·차(箚)의 내용이 시정(時政)에 관계돼 고증하고 채택할만한 것이 있으면 역시 모두 수집했다. 원래 실록을 편찬할 때 제출하게 돼 있는 겸춘추 및 이조의 비초(批草·인사기록 초본)는 당연히 내야 했다.

민간에 소장된 기록도 수집해야 했으니 각 관청 기록은 말할 것도 없었다. 지방 각 아문에 고증할만한 문서와 여러 도감(都監·국가 행사를 주관했던 임시 관청)의 ‘등록(謄錄)’과 ‘승정원일기’ 전부 및 ‘승전단초책(承傳單抄冊)’과 연도별 소·차 및 관상감의 연도별 ‘역년기(曆年記)’ 등을 모두 실어 보내도록 했다. 지방은 팔도 감사들에게 급히 하유(下諭·지방관리에게 서울로 가져올라오게 함)하고, 서울은 각 아문과 한성부(漢城府)의 오부(五部)가 책임지도록 했다.

광해군 원년 10월 일실된 사료를 모아 실록 편찬을 시작할 당시 총재관(總裁官)은 백사(白沙) 이항복(李恒福·1556~1618)이었다. 그리고 월사(月沙) 이정구(李廷龜·1564~1635)가 광해군 3년(1612) 11월에 대제학에 오르며 편찬에 참여하고, 이정구의 건의로 현헌(玄軒) 신흠(申欽·1566~1628)이 합류했으니 실록 편찬의 진용은 이항복-이정구-신흠이라는 당대 최고의 학자이자 관료로 짜인 것이었다.

실록 편찬 라인

이런 인연 때문인지 이정구는 후일 이항복을 가리켜 “그가 관직에 있기 40년, 누구 한 사람 당색에 물들지 않은 사람이 없을 정도였지만 오직 그만은 초연히 중립을 지켜 공평히 처세하였기 때문에 아무도 그에게서 당색이란 찾아볼 수 없을 것이며, 또한 그의 문장은 이러한 기품에서 이루어졌으니 뛰어날 수밖에 없지 않겠는가”라고 평가했다.

그러나 이항복은 광해군 5년 김제남의 옥사와 연루돼 인재 천거를 잘못했다는 이유로 한직인 중추부로 옮긴 후 광해군 9년(1617) 인목대비의 서궁(西宮) 유폐를 반대하다 함경도 북청에 유배돼 그곳에서 세상을 떴다. 이정구와 신흠 역시 영창대군을 옹립하려 했다는 박응서 등의 역모사건과 이어진 김제남 옥사에 연루돼 파직됐지만 이정구는 광해군 13년 외교문서를 담당할 전문가가 없자 다시 등용됐고 춘천으로 유배를 갔던 신흠 역시 인조반정으로 조정으로 돌아왔다. 어쨌든 이항복-이정구-신흠으로 구성된 실록편찬 라인이 각종 사건으로 실각하자 이를 대체한 사람은 인목대비를 유폐시킨 이이첨(李爾瞻·1560~1623)이었다. 그는 김제남 옥사의 와중이었던 광해군 5년 8월 예조판서 겸 대제학을 맡아 실록 편찬을 주도했다.

선조실록 완성

광해군 8년 11월 드디어 실록이 완성됐다. 통상 2~3년 안에 끝나던 편찬이 무려 10년 가까이 걸렸다. 선조실록은 실물 책제(冊題)에, ‘선종실록’이라고 되어 있다. 우리는 통상 ‘선조(宣祖)’라고 하지만, 선조의 묘호는 원래 ‘선종(宣宗)’이었다. 그러다가 태조 이성계가 이인임(李仁任)의 자손이라는 명나라 ‘대명회전(大明會典)’의 오기(誤記)를 바로잡은 종계변무(宗系辨誣)와 임진왜란 극복을 이유로 ‘선조’로 바뀐 것이 광해군 8년 5월이었다. 이에 따라 실록 명칭도 ‘선조대왕실록’이 되어야 맞지만 그해 11월에 편찬된 실록에는 ‘선종대왕실록’으로 그대로 뒀다. 아마 5월 당시에 활자로 인쇄가 끝난 상태여서 굳이 수정하지 않고 놔둔 듯하다. 다시 찍으려면 비용이 만만치 않았기 때문이다.

이렇게 실록이 완성되면 편찬에 사용된 사초 등은 자하문 밖 세검정에서 물에 씻어 지운 다음 재생용지로 사용했다. 비밀을 보장하기 위해서다. 편찬에 참여한 신하들을 위로하는 잔치인 세초연을 여는 한편, 춘추관을 비롯한 각처의 지방 사고(史庫)에 실록을 봉안(奉安)한다. ‘봉안’은 ‘받들어 모신다’는 뜻으로, 실록의 위상을 용어에서도 알아볼 수 있다.

이순신 장군의 해전을 우리가 소상히 알 수 있는 것은 선조수정실록의 기록 때문이다. 의병 활동 기록도 선조수정실록에 많다.

‘선조실록’이 편찬된 뒤 광해군 때는 공정성에 대한 의문이 잠복해 있었을 뿐이고, 드러났다 해도 바로잡을 의지도 경황도 없었다. ‘선조실록’에 대한 수정 논의가 본격적으로 진행된 것은 계해반정으로 정권이 인조로 바뀐 뒤의 일이다. 이런 이유 때문에 ‘선조실록’의 수정은 무엇보다 인상이 좋지 않다. 손을 댄 실록이라는 것이다. 더욱이 거시적으로는 조선이 식민지로 귀결됐다는 역사적 현실, 미시적으로는 일제강점기 이후 광해군에 대한 긍정적 평가와 인조반정에 대한 부정적 평가가 맞물리면서 ‘선조실록’의 수정은 ‘선조(宣祖) 이래 격렬한 당쟁(黨爭)의 결과’라는 뻔한 해석에 그쳤다.

수정 논의

하지만 그렇게 넘어갈 사안이 아니다. ‘선조실록’의 수정 논의는 인조 원년에 처음 제기됐지만 나라 안팎의 사정으로 계속 중단되다가 효종 8년(1657)에 이르러 마무리됐다. 인조 원년 8월 경연 석상에서 특진관 이수광(李?光), 이정구 및 임숙영(任叔英) 등은 ‘선조실록’이 ‘역적(賊臣)’의 손에 의해 편찬됐으며, 애초 이항복이 총재관이 돼 제학 신흠 등과 찬수하다가 계축옥사(광해군 5년·1613) 때 이들이 쫓겨나고는 이이첨 등이 초고를 산삭(刪削)하고 자신들에게 불리한 사료를 없앴다고 주장했다.

이수광은 ‘지봉유설(芝峯類說)’을 쓴 그분이다. 원래 이수광은 당색으로 치면 북인이었으나 광해군의 난정(亂政) 시기에 낙향해 있다가 반정 후에 조정에 들어온 경우다. 임숙영도 귀양을 갔다가 반정 후에 조정에 들어왔다. 이정구는 ‘선조실록’ 편찬관으로 참여했다가 김제남 옥사 전후로 배제됐던 인물로, 앞서 다룬 바 있다.

이정구 등의 발론이 있은 지 이틀 뒤 좌의정 윤방(尹昉)은 구체적인 선조 지문(誌文)의 실례를 들어 ‘선조실록’을 수정해야 할 이유를 제기했다. 그는 ‘선조실록’ 편찬의 총재관이었던 이산해(李山海)가 임진왜란 이후 선조가 세자에게 국정을 전담시킨 것은 게을러졌기 때문이라고 기록한 점과 선조의 자손을 모두 기록하지 않았다는 점을 들어 수정의 당위성을 역설했다. 이후 수정 논의는 ‘선조실록’이 ‘사실이 왜곡된 역사(誣史)’라는 공감대가 이뤄지면서 해를 넘겨 계속됐다.

‘선조실록’의 수정은 ‘광해군일기’의 편찬에 의해 우선순위에서 밀리고 이어 정묘호란, 병자호란을 겪으며 적절한 착수 시점을 잡지 못했다. 그러다가 인조 19년(1641) 2월에 올린 이식(李植)의 상소로 다시 수정 논의가 시작됐는데 선조 병신년(선조29년·1596년)까지의 기록은 그의 손에서 개수(改修) 작업이 대체로 마무리됐다. 효종이 즉위한 뒤에도 ‘선조실록’ 수정에 대한 논의는 계속됐다. 이때에도 인조대 실록을 먼저 편찬할 것인지 ‘선조실록’을 수정할 것인지를 놓고 고심하다가 이번에도 ‘인조실록’을 먼저 편찬하기로 함으로써 ‘선조실록’ 수정은 뒤로 늦추어졌다. 결국 ‘선조실록’ 수정은 ‘인조실록’이 완성된 효종 4년 이후에야 추진될 수 있었다.

어디를 수정했나

‘선조실록’ 수정은 기록의 보완과 사론(史論)의 수정이라는 두 방향으로 이루어졌다. 먼저 수정을 위한 ‘범례’를 확정했다. 이는 이식의 ‘간여본(刊餘本·문집을 편찬하고 남은 필사본)’에 잘 나타나 있다. ‘선조실록’ 원본과 수정본의 기사를 비교하다보면 일반적인 보완 기사와는 달리 몇몇 사건을 중심으로 보완됐음을 발견할 수 있다. 전체 분량으로 보면 수정본이 원본의 5분의 1에 불과하지만, 이는 수정본이 원래의 사초를 이용할 수 없었다는 한계와 ‘수정’이라는 특수한 목적 때문에 나타난 현상이다. 수정실록은 선조시대의 중요한 사건에 대해 필요한 기사를 보완하는 방향으로 편찬됐다.

보완된 기록은 선조대의 주요 사건인 동서분당(東西分黨)·기축옥사(己丑獄事)·임진왜란에 대한 기사들이다. 동서분당과 기축옥사는 당론과 관련이 있으므로 그렇다 치고, 임진왜란은 의병 활동의 비중이 높아졌다.

임진왜란 당시의 기록에도 의병과 조정의 대립은 심심찮게 눈에 띈다. 의병장 곽재우(郭再祐)가 도주했던 감사(監司) 김수(金?)를 처단하려고 한 일부터, 이후 군공을 세운 의병장에 대한 포상의 배제에 이르기까지 여러 군데서 그 갈등을 확인할 수 있다.

그렇다면 의병들의 활동 자료를 보완한 것은 임진왜란 극복의 원동력을 수정 담당자들이 어떻게 이해했는지 하는 관점과 관련될 것으로 보인다. 이런 기조가 이어져 해전에서의 승리로 임진왜란의 전세를 바꾼 이순신에 대한 기록도 수정본에서 많이 보완됐다. 그러니까 우리가 의병 활동, 이순신 장군의 승전 사실을 알 수 있는 것은 주로 선조수정실록의 기록을 통해서다.

사론의 수정

사론이란 역사적 사실이나 인물에 대한 평가를 말한다. 이런 특성 때문에 수정 편찬자들은 사론에 가장 주의를 기울였으리라고 짐작할 수 있다. 광해군 때 편찬된 ‘선조실록’에서 왜곡이 가장 심하다고 알려진 부분도 이 사론이었다. 사론 중 해당 인물이 죽었을 때 기록하는 졸기(卒記) 등을 근거로 몇몇 사례를 살펴보면 다음과 같다. (원)은 ‘선조실록’, (수)는 ‘선조수정실록’의 기록이다.

① 유성룡(柳成龍·남인) : (원) 왜(倭)와 강화(講和)를 주장하고, 근친(覲親) 중에 술을 마셨다. → (수) 학행과 효우(孝友)가 있었고 부친의 간병을 극진히 했다.

② 이이첨(李爾瞻·대북인·편찬자 본인) : (원) 영특하고 기개가 있었으며 간쟁하는 기품이 있었다. → (수) 선조실록 편찬 때 자신의 일만 기록했다.

③ 한준겸(韓浚謙·북인·유교7신) : (원) 겉은 관대했지만 속은 음험했다. 사류(士類)를 공격했고 유성룡 다음으로 나라를 망친 죄인이다. → (수) 당시에 위인(偉人)이라 칭송했고 주로 외직(外職) 생활을 했으며 실록의 서술은 모함이다.

④ 기자헌(奇自獻·북인·편찬자 본인) : (원) 과묵했으며 바르고 아부하지 않았다. → (수) 음험하고 흉악했다. 헛된 명예를 만들어 후세를 속이려 한 것이다.

⑤ 이정구(李廷龜·서인) : (원) 사부(詞賦, 漢詩)에 재능이 없어 인망(人望)이 부족했다. → (수) 중국 사신 전담, 문사(文詞)로 당시에 명망이 있었다. 선조실록의 거짓이 심하다.

|

필자가 조사해보았더니 ‘선조실록’의 사론을 ‘선조수정실록’에서 수정한 인물이 40명인데, 위에서 보듯 대북인(大北人) 또는 편찬에 참여했던 사람 몇몇을 빼곤 모두 깎아내렸음을 알 수 있었다. 특히 편찬자 자신인 이이첨이 스스로 “영특하고 기개가 있었으며 간쟁하는 기품이 있었다”고 평가한 데 이르면 낯간지러운 점도 없지 않다. 기자헌에 대해, “과묵했으며 바르고 아부하지 않았다”고 했으나, 과묵하고 아부하지 않았는지는 모르지만 방납(防納)을 하면서 대동법을 무력화했던 인물이고 보면 바르다는 평은 옳지 않은 듯하다.

또한 인간이라면 서인이나 남인, 소북인(小北人) 중에서도 능력 있고 존경받는 인물이 없을 리 없고, 또 누구나 장단점이 있는 것이 사람일진대, 원본에서 보여주는 대북인 정권 담당자들의 자찬과 배타성은 사실 납득하기 어려운 점이 많다. 이런 점 때문에 결국 실록 수정 논의가 제기되었고, 실록 수정의 명분이 그른 것이 아니었음을 ‘선조실록’ 자체가 보여주고 있다고 생각한다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)