- 전쟁 중에 남한의 언론인 249명이 북으로 끌려갔고 36명이 피살되었다. 세계 어느 나라의 언론 역사에서도 일찍이 없었던 비극이다. 납북된 언론인 가운데는 방응모(方應謨·조선일보 사장), 안재홍(安在鴻·한성일보 사장), 백관수(白寬洙·일제강점기 동아일보 사장), 언론인이자 소설가였던 이광수(李光洙), 방송인 겸 시인 김억(金億), 방송인 겸 수필가 김진섭(金晉燮), 현대일보 사장 서상천(徐相天), 한국통신의 김승식(金承植·전 사장), 김용채(金容采·당시 사장), 대한통신의 이중희(李重熙) 등 신문과 방송계의 많은 거물이 포함되어 있었다. 5개 일간지의 현직 편집국장도 납북되었다. 경향신문의 신태익(申泰翊), 동아일보의 장인갑(張仁甲)을 비롯하여 전쟁 후에 없어진 한성일보의 양재하(梁在廈), 자유신문의 마태영(馬泰榮), 태양신문의 남국희(南國熙)가 중앙지의 납북된 현직 편집국장이었다.

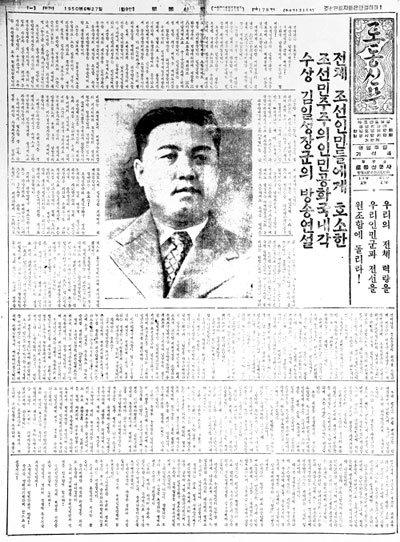

언론인이자 소설가였던 김팔봉에 대한 인민재판. 한국언론회관 건너편 서울시의회 앞에서 7월2일에 열렸다. 검은색 양복을 입고 수갑을 찬 사람이 김팔봉.

서울을 점령한 북한군은 신문 방송 통신사를 접수하여 언론인에 대한 세뇌사업과 ‘미제구축 총궐기대회’를 열었다. 전평(조선노동조합전국평의회·1945년 11월5일 결성한 조선공산당 산하의 노동운동단체) 선전부가 1950년 7월6일 작성한 ‘미제 완전구축 련합 총궐기대회’ 동원 인원은 다음과 같다.

·방송국(KBS) 197(97)·서울신문 25(1) ·조선일보 15

·서울공인사(후에 대한공론사) 30(3) ·자유신문 18(4) ·문성출판 6(1)

7월6일 현재 해방일보 종업원은 166명이었는데, 열성자대회 참가자는 70명이었다. 창간 4일 뒤였던 당시 참가인원 가운데는 편집계통, 업무계통과 공무국 종업원들도 포함되어 있었을 것이다. 해방일보와 조선인민보의 편집과 제작에 참여한 사람들은 누구였을까. 책임자는 북한에서 파견된 공산주의자들이었지만 서울의 기존 언론사에 종사하던 언론인들도 있었다. “해방지구의 신문사 설비들을 정비하고 현직일군들을 인입하여 새로운 민주주의적 신문보도기관들을 창설하였다”고 북한의 언론사는 기록하고 있다.

북한군이 서울을 점령한 후에도 이전에 다니던 직장에 나가지 않을 수 없었던 사람이 많았다. 자신의 신상문제가 어떻게 될 것인지 궁금했고, 전쟁의 경과와 사회의 변화 추이 등을 판단할 수 있는 정보를 얻기 위해서는 직장에 나가보는 것이 가장 빠른 방법이었기 때문이다. 절박한 문제는 통행증의 확보였다. 북한 당국이 발급하는 신분증명서가 있어야 거리를 나다닐 수 있었다. 생존에 직결되는 먹을거리를 구하려면 신분을 확인해줄 통행증을 지니는 일이 급선무였다.

서울대학교 사학과 교수였던 김성칠의 일기는 당시의 정황을 기록한 가장 신빙성 있는 자료라 할 수 있다. 그는 6월30일 처음 학교에 나갔다가 이병기, 이병도, 최윤식, 김구경, 성백선 등 문리대 교수들을 만났고, 이튿날도 피난 못 간 교수들이 나왔다고 기록하였다. 집집마다 북한기를 달아야 하는 분위기였으므로 김성칠도 몹시 내키지 않았지만 인공기를 그려서 달지 않을 수 없는 처지가 되었다. 생존을 위한 방편이었다.

시인이면서 언론인으로 일제 치하에서 대중잡지 ‘삼천리’를 발행했던 김동환(金東煥)은 처음 한동안은 숨어 지냈지만 자수하면 자유로운 활동을 보장해주겠다는 말에 속아서 사실상의 아내였던 소설가 최정희(崔貞熙)와 함께 국립중앙도서관(현재 롯데백화점 자리)에 있던 정치보위부로 갔다가 북으로 끌려가고 말았다. 식량을 구하거나 바깥정세를 알아야 했기 때문에 다니던 직장에 나가고, 협조를 하는 시늉이라도 하지 않을 수 없는 것이 북한군에 점령당한 후의 사정이었다.

언론인 가운데도 전쟁 전에 근무하던 언론사에서 어쩔 수 없이 북한의 선전매체 제작에 참여한 경우가 있었다. 북한은 국군이 완전히 패퇴하여 부산까지 점령할 날이 임박했다고 선전하고 여러 저명인사를 방송에 출연시켜 김일성의 침략을 옹호하는 발언을 강요했다. 이런 상황이 되자 올바른 판단능력을 상실하고 공황상태에 빠져 협조하는 사람도 있었다. 강제 동원되었던 기자들은 서울 수복 이후에 부역혐의 등으로 조사를 받았으나 대체로 관용의 대접을 받아 신문사에 복직했다. 공산 치하의 불가피했던 여러 정황을 감안한 것이다.

서울신문의 김영상(金永上)은 끌려가서 조사를 받다가 풀려 나온 후에는 몸을 숨겨 납북의 화를 면한 경우였다. 동아일보의 이동욱(李東旭)은 종로구 누하동 자택에서 납북되어 평안북도 개천까지 끌려갔다가 국군이 북진할 때 탈출해서 돌아왔다. 그는 후에 동아일보의 주필과 사장, 회장을 역임했다. 동아일보 취재 제1부장 변영권(邊永權)은 인천상륙작전이 시작될 무렵 북쪽으로 끌려가던 중 일행 200~300명 가운데 상당수는 총살당하거나 폭격에 희생되었다고 했다. 변영권은 함경도 영흥에서 홍원으로 가는 고갯길에 이르렀을 때 국군이 동해안에 상륙했다는 소식을 들었고, 산 속에 숨어있던 반공청년들이 인민군과 총격전을 벌이는 틈을 타서 도망쳐 서울까지 걸어서 돌아왔다.

책임주필 장하일과 이원조

해방일보의 편집과 제작에 참여한 인물에 관해서는 해방일보 여기자 김가인(金佳仁)의 수기 ‘패주 5천리’가 가장 현실감 있는 자료이다. 수기는 1951년 ‘태양신문’에 연재되었던 내용을 이듬해 2월 태양문화사에서 단행본으로 발행하였다. 전쟁이 치열하던 때에 신문에 연재하면서 해방일보 관련자들의 실명을 밝힌 수기이므로 신빙성이 있는 자료로 평가할 수 있다. 김가인의 수기를 바탕으로 해방일보에 종사했던 인물을 정리해 본다.

장하일(張河一): 해방일보 발간 초기부터 책임주필이었다. 전쟁 전에는 평양에서 ‘로동신문’ 편집국장을 지낸 경력이 있었다.(김가인, ‘패주 5천리’, 태양문화사, 1952, 39쪽). 그의 아내는 작가 강경애(姜敬愛·1906.4.20~1943.4.26)였다. 장하일은 1931년 6월 간도로 가서 조선일보 간도지국을 경영하면서 용정의 동흥중학교(東興中學校)에서 교편을 잡고 있었다.

광복 후 장하일은 북조선로동당 창립대회(1946.8.28~30) 때 황해도 대표로 참석했고, 전쟁 이틀 뒤인 6월27일자 로동신문에 ‘조국의 통일독립을 위한 전쟁에 모든 사업을 복종시키자!’는 글을 실었다. 그 직후 서울에 와서 해방일보의 책임을 맡았던 것 같다. 그는 8월 말 중앙당에 소환되어 평양으로 돌아가서 잠시 로동신문 주필로 영전하였으나 평양에서 후퇴할 때에 사업태만이라는 이유로 ‘민주조선’ 논설위원으로 격하되었다는 설도 있다. 그런데 장하일은 1954년 4월에는 민주조선의 주필과 조선기자동맹 위원장에 취임했고, 1956년 4월에는 노동당 중앙위원회 후보위원이 되었을 정도로 북한 언론의 실세였다.

로동신문은 책임주필이 최고책임자로 그 밑에 주필, 부주필, 편집국장 등의 서열로 되어 있는데 1946년 10월의 판권에 나타나는 책임주필은 태성수(太成洙)였다. 1948년 3월부터 책임주필은 소련 출신 기석복(奇石福)이었으므로 장하일은 그 아래 편집국장이었을 것이다. 기석복은 1950년 말 책임주필에서 물러나고 후임으로 1951년 1월 박창옥(朴昌玉)이 잠시 ‘책임주필 대리’를 맡았다. 그는 북한체제 건설 초기에 소련계 제2인자로 1947년 초 노동당 중앙위원회 기관지 ‘근로자’의 주필을 맡았던 인물이다. 1951년 3월부터는 이문일(李文一)이 책임주필이 되었다. 이문일은 1956년 4월 장하일과 함께 로동당 중앙위원회 후보위원이 되었다. 1956년 무렵부터 책임주필에 다시 태성수가 취임했다. 그는 전쟁 전 로동신문 초기 책임주필이었다가 두 번째로 책임주필이 된 것이다. 김일성대학 부총장 겸 문화선전 부상(副相)을 지내게 되는 인물이다.

이원조(李源朝·1909.6.2~1955?): 처음에는 조선인민보 편집국장이었다가 장하일이 평양으로 올라간 후 주필을 맡았다. 경상북도 안동 출신으로 시인 이육사(李陸史)의 동생이다. 문학평론가로 조선일보 편집고문을 지낸 귀족 출신 이관용(李灌鎔)의 사위였다. 1930년대 초반 조선프롤레타리아예술가동맹(KAPF)에 참여하여 활발한 평론활동을 했다. 1935년 일본 호세이대학(法政大學)에서 불문학을 전공하고 돌아온 후 조선일보 학예부 기자로 입사하여 1939년까지 근무했다. 광복 직후에 임화, 김남천, 이태준 등과 함께 조선문학건설본부를 결성했으며, 조선문학가동맹에서 활동하다가 6·25전쟁 전에 월북했다. 북한에서는 조선로동당 중앙위원회 선전선동부 부장을 지냈지만 남로당 출신이라는 이유로 대 남반부 공작의 본거지인 해주에서 ‘해주노력자’의 편집국장으로 있다가 전쟁 발발 후 서울로 와서 해방일보 편집국장을 거쳐 주필을 맡았다.

언론인이자 소설가였던 김팔봉(金八峰·본명 金基鎭·1903.6.29~1985.5.8)은 인민재판을 받는 도중에 군중 속에 서 있던 이원조를 보았다. 그날은 7월2일로 해방일보가 창간된 날이었다. 해방일보는 인민재판이 열리던 바로 길 건너편 현재의 언론회관 자리에 있던 서울공인사(일제강점기 ‘경성일보’)에서 발행되었는데 이원조가 이 재판을 우연히 보게 되었는지, 취재를 위한 참관이었는지 알 수 없다.

이원조는 1953년 남로당의 대거 숙청 때에 징역 12년형을 선고받고 수감 중 1955년에 사망한 것으로 전한다. 이때 이승엽, 임화 등은 간첩 혐의로 사형이 선고되었으나 기소된 12명 가운데 징역 15년형이 선고된 윤순달과 이원조는 사형을 면했다.

해방일보 참여 인물들

서강백(徐康百): 해방일보 편집국장. 일제강점기 조선중앙일보 정경부 기자로 출발하여 1939년 무렵부터 매일신보 정치부 기자로 근무하면서 친일적인 글을 남겼다. 광복 후 서울신문 편집부장을 거쳐 편집국 차장을 지냈다. 전쟁 후 해방일보 창간 당시에는 정치면 편집 담당이었는데 편집국장 이원조가 주필로 승진하면서 편집국장이 되었다. 9·28 서울 수복 직전에 서울을 떠나 평양에서 며칠 동안 평남 도당 기관지 발행에도 참여하였으나 북으로 쫓겨 가다 평안남도 북단에 있는 개천(价川)에서 국군에 포위당했을 때에 아내와 아들 딸 가족을 모두 잃어버렸고, 자신도 고장(古場)과 풍장(豊場) 사이에서 비행기 폭격에 맞아 사망했다.

이주영(李周榮): 전쟁 전에는 평화일보 사회부장이었다. 일제강점기에는 동아일보 조치원지국장(1931.4~1932.6)을 지냈다. 1949년 8월1일부터 3일 사이에 경찰이 남로당 관련혐의로 여러 신문사 기자 22명을 검거했을 때에 구속되었다. 경찰은 관련 기자들 가운데는 남로당 중앙특수조직부 정보국원으로 기자의 신분을 이용하여 군과 경찰, 정당·사회단체·국회·정부 등의 기밀을 탐지하여 남로당과 북로당에 제공하는 스파이 행동을 해 온 자가 있다고 말했다. 이주영은 중간 책임자급으로 분류되어 9월6일 보안법 위반으로 기소되었다. 유엔군의 서울 수복 직전 북으로 도주하던 중에 11월2일경 희천과 강계 사이에서 기총소사에 맞아 사망했다.

김제영(金濟榮): 북한 최고인민회의 의장 김두봉(金枓奉)의 사위로 해방일보 논설위원이었다. 일제 치하에는 동아일보 서무부와 사회부에 근무했다. 광복 후 1945년에는 ‘신조선보’에 참여했다가 1946년 4월에 창간된 독립신보의 영업국 차장, 안재홍의 한성일보 사회부장을 지냈다. 해방일보에는 8월말경까지 근무하다가 사라졌는데, 중국 지린성의 매화구(梅花口)역에서 해방일보 기자 일행과 마주쳤다. 북한군복을 입고 북한군 제8군단 본부가 있는 옌지(延吉)로 가는 기차를 기다리던 중이었다.

송진근(宋珍根): 일제 치하 서울중앙방송국 아나운서였다. 개성 출신으로 보성전문 법과를 졸업했고, 1936년 무렵에 아나운서가 되었다. 1943년 단파방송 청취사건으로 구속되어 징역 1년이 언도되었다. 전쟁이 일어난 후에는 해방일보 취재부 기자로 활동했다. 해방일보 1950년 8월12일자 2면 머리에는 송진근이 고양군 숭인면에서 취재한 ‘토지 찾은 농민들의 환호는 고조’ 기사가 실려 있다. 그는 ‘야간주필’로 승진했고, 서울 함락 전인 9월24일 작은 별(小星) 4개를 다는 벼락감투를 얻어 썼을 정도로 열성적이었다. 그러나 북으로 쫓기는 신세가 되어 만주까지 갔을 때에는 서울에서 가지고 온 털외투의 속을 떼어 팔기도 했다.

이근영(李根榮): 해방일보 취재부장. 보성전문 출신으로 1934년 4월부터 동아일보가 폐간되던 1940년 8월까지 사회부에 근무했다. 1935년에는 ‘금송아지’로 창작활동을 시작했던 소설가였다. 1946년 2월에 서울신문 정리부장이 되어 이 해 4월 전조선신문기자대회 준비위원회 선전부장을 맡았다. 같은 해 10월경 서울신문을 사임했다. 해방일보 사원 42명이 9월26일 북으로 도주할 때에 이근영을 중심으로 8명이 한 조를 이루고 있었다.

홍두원(洪斗元): 해방일보 편집부장. 광복 후 조선중앙일보 기자였다.

김가인의 수기에 나오는 인물로 해방일보에 종사하다가 북으로 도주한 사람들은 다음과 같다.

직책이 확인된 인물

조병찬(趙炳贊·논설위원), 김희갑(金喜甲·논설위원), 최용봉(崔龍奉·교정부장), 김종환(金宗煥·총무부)

언론인 경력자

이녹영(李祿榮·전 자유신문 기자), 이용진(李龍振·전 서울신문 기자),

김광수(金光洙·전 국도신문 교정부), 윤일모(尹一模·전 서울신문 사회부 기자)

전직이 확인되지 않은 인물

이신영(李信榮), 이연희(李蓮姬), 장후환(張厚煥), 곽재석(郭在石), 장호(張虎·빨치산 출신), 이호섭(李浩燮)

해방일보에는 김현제(金賢濟)와 조덕송(趙德松)도 근무하였지만 북으로 가지 않았고 수복 후 법적 절차를 밟아 언론계에 복귀하여 활동했다. 김현제는 연합신문, 한국일보, 자유신문, 서울경제신문, 서울신문, 경향신문의 편집국장을 역임했다. 조덕송의 경우는 전쟁 전에는 ‘조선통신’ 기자(1947년)로 언론계에 입문하여 국도신문 기자였던 때에 구속되어 서대문 형무소에서 재판을 기다리는 중에 전쟁이 일어났다. 북한군이 형무소 문을 열어주는 바람에 감옥에서 나온 후 해방일보에 근무하였으나 수복 후 언론계에 복귀했다. 연합통신 사회부 기자, 평화신문 사회부장, 자유신문 취재부장을 거쳐 1960년부터 조선일보 문화부장, 사회부장, 기획위원, 논설위원, 편집부국장으로 활동했다.

이밖에 전선과 지방취재로 파견된 해방일보 특파원 가운데는 김달수, 리연호, 박영호, 고석, 김전이 있다. 종군기자 박웅걸(朴雄傑)은 ‘락동강 적전 도하기(루포루타쥬)’를 2회 연재(9.3~4)했다. 그는 ‘종군작가’라는 직책으로 ‘민주조선’ 9월7일자에 ‘잔학한 미 침략군들이 패주하면서 감행한 야수적 만행’을 실었는데 특정 신문에 소속된 기자가 아니라 종군작가였던 것 같다. 그는 1946년 3월에 창간된 ‘적성(赤星)’의 편집인으로 올라 있던 사람이다. 김달수는 해방일보와 로동신문 종군기자에 이름이 나온다.

조선인민보 제작진

조선인민보에 참여한 인물이 누구였는지 참고할 기록이 없다. 편집국장은 6·25 전에 ‘중앙신문’과 남로당 기관지 ‘노력인민’의 편집국장이었던 이상호(李相昊)였다. 대구 출생으로 니혼대학(日本大學)과 호세이대학(法政大學) 문과를 졸업했다. 1930년 ‘중외일보’ 기자로 입사하였고, ‘중앙일보’를 거쳐 ‘조선일보’ 사회부장을 지냈다. 광복 후 ‘중앙신문’(1945.11.1 창간) 편집국장 재직시인 1946년 9월6일 중앙신문, 조선인민보, 현대일보가 동시에 발행정지 당할 때 구속되었다가 13일 일단 석방되었으나 9월26일 재판에 회부되어 1년6개월형이 언도되었다가 하지 중장의 특명으로 집행유예로 석방되었다. 그 후 남로당이 발행한 ‘대중신보’ 편집인이었다가 이 신문이 ‘노력인민’으로 바뀌면서 편집국장을 맡았다. 1947년에 월북하여 1948년 최고인민회의 대의원에 선출되었고, 1951년 6월에는 로동당 중앙위원회 선전선동부 부장에 임명되었지만 1953년 8월 남로당 계열로 숙청되었다.

시인 장영창(張泳暢)은 조선인민보를 발행하던 서울신문사에 찾아갔을 때에 편집국에는 머리를 짧게 깎은 사람이 많았고 인상은 대부분 출옥한 사람들로 보였다고 했다. 조선인민보 참여 인물 가운데는 전평(全評) 산하 출판노조원이 많았다는 설도 있지만, 편집 계통에 어떤 사람이 있었는지 확실한 기록은 없다. 조선인민보 기자였던 이영찬(李永燦)이 만주의 통화(通化)까지 쫓겨 온 것을 보았고 김가인의 수기에 잠시 언급되었다. 이영찬은 전쟁 전에 조선통신 기자로 근무한 적이 있었다.

김가인의 수기에 의하면 조선인민보 편집국장은 주련(朱鍊)이었다. 주련은 친일단체 대동민우회의 이사였고, 1937년 무렵부터 매일신보 경제부 기자, 논설부를 거쳐 광복 직전까지 정경부에 근무했다. 광복 후 1946년 12월에는 중외경제신보의 편집국장을 잠시 맡았다가 남로당 기관지 노력인민(사장 홍남표)의 사회부장이 되었다. 노력인민의 사회부장이었던 경력으로 보아 조선인민보 편집국장을 맡았을 가능성도 있다.

중앙일보가 발행한 ‘민족의 증언’(권 2, 83쪽)에는 전쟁 전에 월북했던 오기영(吳基永)이 이끄는 7~8명의 기간요원이 서울에 와서 인민보와 해방일보를 발행하였다고 쓰여 있다. 하지만 오기영이 두 신문에 간여했는지는 확실하지 않다. 오기영은 1928년 동아일보에 입사하여 10여 년간 기자로 활동하다가 1937년 수양동우회 사건으로 퇴사했고, 이듬해 8월 조선일보 기자가 되었다. 광복 후에는 경성전기주식회사에 근무하면서 조선일보에 ‘팔면봉’을 집필하는 한편으로 서울신문이 발행한 ‘신천지’를 비롯하여 여러 신문에 글을 썼다. 그런 글들을 모아 ‘민족의 비원’(1947) ‘자유조국을 위하여’ ‘사슬이 풀린 뒤’ ‘삼면불’(이상 세 책·1948)의 저서를 출간했다. 1949년 초 월북하여 6월25일부터 평양 모란봉극장 회의실에서 열린 조국통일민주주의전선 결성대회에 남조선언론협회 대표자격으로 참가하여 중앙위원 99명의 한 사람으로 선출되었다. 그는 전쟁 3일 전인 6월22일자 ‘민주조선’에 ‘매국노들의 죄악상, 인민의 피에 젖인 인간 백정 신성모’를 실었다.

김가인은 압록강 연안 만포(滿浦)에서 오기영이 애인 이은희(李恩姬·서울방송국 근무, 잡지사 기자)와 함께 피난하는 모습을 보았다. 그러나 김가인의 수기에는 오기영이 해방일보나 조선인민보에 관계했다는 말은 없었다. 오기영은 그 후 조국통일민주전선 중앙위원(1949, 1956년), ‘조국전선’ 주필(1958년), 과학원 연구사(1962년)를 역임했다. 월북하기 전에 출간했던 오기영의 책은 성균관대학교 출판부에서 3권으로 묶어 2002년에 다시 출간했다.

해방일보 복간에 정태식(鄭泰植)이 참여했다는 설도 있으나(강만길-성대경 편, ‘한국사회주의운동인명사전’, 창작과 비평사) 확인할 근거는 없다. 정태식은 광복 직후에 발행되던 해방일보의 편집국장을 지낸 공산주의자였는데 1950년 4월에 국가보안법 위반으로 검거되어 징역 20년을 선고받고 복역 중 6·25전쟁 때 석방되어 해방일보를 복간하였다는 것이다. 1953년 박헌영(朴憲永)의 남조선노동당 종파사건에 연루되어 숙청되었다.

경력이 확인되는 인물 가운데는 고흥상(高興祥)이 있다. 그는 다니던 직장인 신문사에서 부득이 신문제작에 참여했을 것이다. 그 후 연합신문 사회부장, 세계통신과 합동통신의 편집국장, 합동통신 출판국장, 상무, 전무(1960~72), 한국신문회관 사무국장(1980)을 역임했다.

월북한 김영룡(金永龍·1930년 조선일보 장단 지국장), 김종윤(金鍾崙·1947년 광명일보 기자), 인주현(印柱賢·1945년 서울신문 사회부, 1948년 전라신보 편집장)도 조선인민보에 이름이 나온다. 경력을 알 수 없는 인물로는 석관영, 엄재풍, 정용직, 윤내길, 최준철, 림병하, 림병철, 이영준, 김일순의 이름이 지면에 나온다.

선전매체로 활용된 좌익신문

북한의 언론은 당의 노선을 추진하는 ‘선전자, 선동자, 조직자’이며 정책을 수행하는 도구이다. 정부와 권력을 비판하는 언론자유를 추구하는 남한의 언론과는 완전히 다른 이데올로기 아래서 언론이 존재한다. 1946년 10월25일 북조선로동당 중앙위원회 기관지로 창간된 ‘근로자’는 북한 언론의 논조를 보여주는 거친 문장이었다. “김구 이승만 등 반동파들은…조선인민의 총의와 이익을 말살하고 민주주의자 농민 지식분자 기타 애국자들을 갖은 음모와 책동으로써 폭압하고 검거, 고문, 부당재판, 투옥, 학살 등으로 야만적 흉행을 속행하고 있다. 그리하여 이 강도들은…”(‘근로자’ 창간호, 6쪽). 북한 언론 역사를 기술한 ‘조선신문 100년사’는 6·25전쟁 이후 신문의 논조를 이렇게 기술하고 있다.

“후퇴 직후 신문지면에서 특징적인 것의 하나는 적들이 일시적 강점지역에서 강행한 대중적 학살만행을 대대적으로 폭로함으로써 신문이 미제를 역사의 심판대에 고발하는 고소장으로, 인민의 적개심과 복수심을 북돋아주는 복수기록장으로 된 것이었다. 이 시기 중앙신문의 2, 3면에는 매일같이 ‘보라! 천인공노할 원쑤들의 죄악을’‘보라! 흡혈귀들의 저주할 이 만행, 학살과 략탈, 강간과 릉욕, 파괴를’‘야수 미제와 리승만역도에게 준엄한 복수의 검을 내리자’‘골수에 사무친 원한을 갚자’ 등의 표제 밑에 놈들의 귀축같은 만행자료들을 지역별로, 사건별로 묶어 적라라하게 폭로하여 사람들의 치솟는 분노를 격발시켰다.”

이 같은 보도태도는 전쟁이 끝난 이후 거의 변함없이 지속되었다. 북한 언론은 1974년 5월7일 김정일이 발표한 “우리 당 출판보도물은 온 사회의 김일성주의화에 이바지하는 위력한 사상적 무기이다”라는 내용대로 신문혁명, 보도혁명, 출판혁명을 위한 무기로 활용되었다.

1950년 8월15일자 로동신문, 민주조선, 해방일보, 조선인민보의 1면 머리에는 스탈린과 김일성의 커다란 사진이 나란히 실려 있다. 네 신문이 다같이 스탈린과 김일성을 머리에 올리는 획일적인 편집은 신문의 성격을 가장 잘 드러낸다. 해방일보와 조선인민보는 “위대한 쏘련군의 무력에 의하여 일본제국주의 식민지로부터 조선해방 8·15 5주년 기념”이라는 꼭 같은 배너 제목 아래에 스탈린과 김일성을 대등한 크기로 실으면서 스탈린을 먼저 배치하였다.

김일성은 종군기자들에게 최고사령관 명의의 신임장을 주고 전선 사령관과 각 연합부대장들에게 종군기자들이 최전선부대까지 자유롭게 출입하고 취재 집필할 수 있도록 편의를 제공하라고 지시했다. 종군기자에게는 장교복과 좌급(영관급) 계급까지 주는 동시에 필요한 경우에는 지프와 호위병을 달아주기도 했다. 종군기자는 장교 제복에 견장까지 달고 다니면서 취재를 했던 것이다.

조선인민보의 발행소는 서울신문사(현 언론회관)인 서울시 태평로 1가 31번지였다. 서울신문은 가장 완벽한 인쇄시설을 갖추고 있었다. 해방일보는 발행소를 단지 ‘서울시’로만 표시했는데 언론회관 자리에 있던 경성일보 시설의 서울공인사에서 인쇄한 것이다. 서울공인사는 일제강점기 경성일보였고, 대한공론사로 개편되는 인쇄시설이다.

신문을 비롯한 간행물은 시내에서 판매도 하였다. 시내 여러 곳에 정기간행출판물 판매소를 두고 판매한다는 광고가 인민보와 해방일보에 실려 있다. 구독료는 두 신문이 다 같이 1부 20원, 1개월 600원이었다.

발행은 석간이었다. 김성칠은 7월27일자 일기에서 “우리 마을 인민위원회 선거 상황이 오늘 저녁의 조선인민보에 커다랗게 났다”고 쓴 것으로 보아 석간으로 추정된다. 석간은 제작을 낮시간에 하는 것이므로 저녁에 작업하는 조간보다 유리하기 때문에 하루에 한 번 단간으로 발행하는 신문은 석간 발행이 일반적이었다. 배달은 정확한 시간에 이루어지지 않았고, 며칠자를 한꺼번에 보내는 경우도 많았다. 해방일보와 조선인민보 광고에는 구독할 수 있는 신문과 잡지의 이름을 소개한 것이 있는데 ‘표1, 2’와 같다.(조선인민보, 7.20, 22, 8.27 해방일보, 7.21, 22.)

전세가 결정적으로 불리하게 돌아가고 유엔군이 인천에 상륙하여 서울에 대한 공중폭격이 심해지자 시설 소개 명목으로 서울신문의 인쇄설비를 청량리 등 여러 장소에 분산시켜놓고 북한으로 반출해 갈 계획을 세우기도 했지만 인쇄시설을 옮기는 작업은 용이하지 않았다. 시간도 부족하고 운송장비도 없었다. 신문을 만들던 사람들은 황급히 북으로 도주하는 수밖에 없었고, 어쩔 수 없이 신문발간에 협조했던 사람들은 국군의 수복을 기다리며 몸을 감추기도 했다.

해방일보 사원 42명은 9월26일 낮 12시 북으로 떠났다. 걸어서 포천에 도착한 날은 유엔군이 서울에 진주한 이튿날인 29일이었다. 그곳 초가집에서 등사판 신문을 발행하였지만 이미 신문의 체제를 갖추기도 어려웠다. 또다시 북으로 올라가는 동안에 탈주자도 생기고, 젊은 남자들 가운데는 전투부대로 편입되기도 해서 숫자는 줄었다.

서울을 떠난 지 22일 만인 10월17일 평양에 도착한 해방일보 기자 일행은 서울에서 온 조선인민보 기자들과 합동으로 로동신문사에서 3일 동안 평남도당 기관지 ‘평남로동신문’을 발간했다. 주필 이원조, 편집국장 서강백, 부국장 주련, 후방생활부장 윤일모, 교정부장 최용봉의 진용으로 기자는 송진근, 인주현, 권옥중이었다. 철원에서 전투부대에 편입되었던 장호, 이녹영, 이용진이 평양으로 와서 신문 제작에 합류했다. 타블로이드판에 실린 기사는 인민군의 무용담, 서울 방어전의 혈전기(血戰記) 같은 것이었다.

3일 후인 10월20일 새벽에 평양을 떠나 압록강 연안 만포를 거쳐 국경을 넘어 중국 땅 통화까지 갔을 때에는 22명이 남아 있었다. 서울을 떠난 후에도 등사판 신문과 평양에서 3일간 신문 발행, 그리고 국경을 넘어 중국 땅을 떠도는 고난의 행군을 하지 않을 수 없었다.

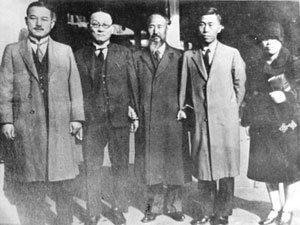

1929년 도쿄에서 열린 제3회 범태평양회의에 한민족 대표로 참가한 백관수(白寬洙) 전 동아일보 사장(맨 왼쪽), 한 사람 건너 윤치호(尹致昊), 유억겸(兪億兼).

이 같은 상처를 안은 채 9월28일 서울이 수복된 후에 다시 신문을 복간할 수 있었지만 3개월 후에 1·4 후퇴로 또 한번 서울이 적의 수중에 떨어지자 공산당은 곧바로 서울에서 신문을 발행했다. 서울에서 북한의 조선인민보와 해방일보가 어느 날부터 다시 발행되었는지 정확한 날짜를 확인하기는 어렵지만 남아 있는 해방일보 가운데 1951년 2월22일(제90호)자가 제일 앞선 지령이다. 9·28 수복 이전 마지막 호는 9월23일에 발행된 제84호가 남아 있으므로 그 중간에 5호가 빠져 있다.

가장 빠른 날짜로 역산한다면 2월18일부터 해방일보는 발행되었을 것이다. 그러나 서울 수복 이틀 전인 9월26일에 사원들이 북으로 도주하기 전날 신문까지 발행했다면 마지막 지령은 86호가 될 것이고 중간에 철원에서 발행했다는 프린트판 신문까지 보태어 지령을 합산한다면 2월22일자가 속간 첫 호였을 가능성도 있다. 남아 있는 해방일보 마지막 지면은 3월6일(제114호)자이다.

9·28수복 이전의 조선인민보의 남은 마지막 지면은 9월21일(제82호)자이다. 1·4 후퇴 이후의 지면은 1951년 2월23일(제90호)자 단 한 호가 있다. 1·4 후퇴로 서울이 중공군의 수중에 들어간 후 북한군은 서울신문의 주조기 13대를 비롯하여 인쇄시설을 뜯어내어 바로 옆 건물인 동양화재보험회사 지하실에 평판 인쇄시설을 차려놓고 조선인민보를 인쇄하였다. 수복 후 시민의 제보를 받고 서울신문은 인쇄시설을 다시 찾아 복원했다.

조선인민보와 해방일보가 광복 직후부터 6·25전쟁 시기까지 발행된 경과를 정리하면 ‘표3’과 같다. 1945년 광복 직후에 창간된 두 신문이 미 군정치하에서 갖은 곡절 끝에 폐간되었는데 6·25전쟁 중에 서울에서 복간되었다가 1·4 후퇴 후 세 번째로 다시 발행되다가 국군의 서울 재수복으로 영원히 사라지게 되었다. 북한은 무력침략과 병행하여 신문을 전쟁 수행의 도구로 활용하였다. 남북한의 신문도 전쟁을 벌이고 있었던 것이다.

북한 언론을 대표하는 로동신문은 1946년 9월1일에 창간되었다. 북조선공산당과 조선신민당이 합당하여 ‘북조선공산당’을 창립하면서 1945년 11월1일부터 발간되던 북조선공산당 중앙조직위원회 기관지 ‘정로(正路)’와 조선신민당 기관지 ‘전진(前進)’을 통합하여 ‘로동신문’이라는 새 제호로 출발한 것이다. 로동신문은 북한 로동당의 핵심기구에 해당하므로 위급한 상황에 처했을 때에도 발행을 중단하지 않았던 것 같다. 국군이 평양을 수복하고 북으로 진격을 계속하여 쫓기는 처지에서도 신문을 발행하고 있었다. 북한이 가장 위기에 처했던 시기인 10월2일(275호)부터 12월1일(335호) 사이 2개월간의 신문은 국내에는 자료가 없다. 그러나 지령을 계산해보면 정확하게 60호가 빠져 있다. 이 시기는 국군이 평양 점령(10.19)에 이어 압록강까지 도달했던 기간인데도 어디에선가 신문을 발행하고 있었던 것이다.

|

북한군의 서울 점령 이후에 서울에서 발행되던 기존의 신문들은 모두 발행을 중단하고 많은 언론인이 납북되었다. 그런 와중에도 평화신문은 최상덕(崔象德) 등이 대전과 대구에서 임시 호외형식으로 간단한 소식을 전달했고, 비행기를 이용하여 서울에서 공중에 살포한 일도 있었다. 서울 수복 후에는 10월1일부터 서울신문을 필두로 신문들이 복간되었다. 국군이 평양을 점령하고 압록강과 두만강 유역으로 진격하던 때에 평양에도 신문이 나타났다.

경향신문은 10월30일부터 ‘평양판 경향신문’을 발행하기 시작하여 12월1일까지 계속했고, 국방부 정훈국은 11월1일에 ‘평양일보’를 창간하여 12월30일(제29호)까지 발행했다. 편집 겸 발행인은 작가 최태응(崔泰應)이었고, 이인봉(李仁鵬) 문제안(文濟安) 등이 참여했다. 합동신문(8호 발행), 평양신문(5호 발행)도 민간지로 창간되었으나 중공군의 침략으로 전세가 불리해지면서 곧 발행이 중단되었다. 서울에서 발행되던 동아일보, 경향신문, 서울신문, 조선일보는 부산, 대구, 수원 등지로 내려가서 신문발행을 계속하였다.

| 제 호 | 값(원) | 발행기관 | |

| 1 | 민주조선 | 20 | 북한 정부기관지 |

| 2 | 로동신문 | 20 | 로동당 기관지 |

| 3 | 조선인민보 | 20 | - |

| 4 | 해방일보 | 20 | - |

| 5 | 로동자신문 | 15 | 직총 기관지 |

| 6 | 농민신문 | 15 | 농맹 기관지 |

| 7 | 투사신문 | 20 | 투사신문사 |

| 8 | 민주청년 | 15 | 민청 기관지 |

| 9 | 조국전선 | 40 | 조국전선 기관지 |

| 10 | 공고한평화를위하여 | 25 | 수개국공산당보도국 기관지 |

| 11 | 쏘베트신보 | 20 | 쏘련대외문화협회 기관지 |

| 12 | 문화전선 | 10 | 문예총 기관지 |

| 제 호 | 값(원) | 발행기관 | |

| 1 | 인민 | 320 | 북한 정부기관지 |

| 2 | 태풍 | 300 | 태풍사 |

| 3 | 조쏘친선 | 400 | 조쏘문협 기관지 |

| 4 | 조선여성 | 250 | 민주여성동맹 기관지 |

| 5 | 내각공보 | 160 | - |

| 6 | 조국보위 | 320 | 조국보위후원회 기관지 |

| 7 | 어린동무 | 160 | 어린이 대상 잡지 |

| 8 | 활쌀 | 300 | 만화잡지(어린이) |

| 9 | 로동자 | 300 | 직총 기관지 |

| 10 | 농림수산 | 200 | 농업성 농맹농민수산협회 기관지 |

| 11 | 문학예술 | 400 | 문예총 기관지 |

| 12 | 과학세계 | 320 | 과학지식 보급을 위한 잡지 |

1) 2차 발행시기는 제1호부터 시작.

2) 3차 발행시기는 2차부터 시작하여 연속된 지령으로 계산.

3) 3차 발행시기 조선인민보는 시작된 날과 끝을 알 수 없음. 1호(지령 90)밖에 남아 있지 않음.

| 1차(해방공간) | 2차(6·25전쟁 초기) | 3차(1·4후퇴 시기) | |

| 조선인민보 | 1945.9.8(1)~1946.9.6(324) | 1950.7.2(1)~9.21(82) | 1951.2.23(90) 한 호만 남음 |

| 해방일보 | 1945.9.19(1)~1946.5.18(150) | 1950.7.2(1)~9.23(84) | 1951.2.22(90)~3.6(114) |

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)