- “시는 온몸으로, 바로 온몸으로 밀고나가는 것”이라고 일갈한 김수영의 시는 시대마다 다르게 호출돼 울린다.

- 김수영의 아내 김현경은 1960년 8월 김수영이 쓴 시 ‘가다오 나가다오’를 낭송해보라고 했다. “루스벨트, 처칠, 스탈린이 우리나라에 한 번이라도 와봤나요. 줄 딱 그은 후 나라를 동강냈습니다. 현재도 그때와 별반 다를 게 없어요.”

어둠 속에서도 불빛 속에서도 변치 않는

사랑을 배웠다 너로 해서

그러나 너의 얼굴은

어둠에서 불빛으로 넘어가는

그 찰나(刹那)에 꺼졌다 살아났다

너의 얼굴은 그만큼 불안하다

번개처럼

번개처럼

금이 간 너의 얼굴은

-김수영, ‘사랑’(1961)

김현경은 김수영(1921~1968)의 아내다.

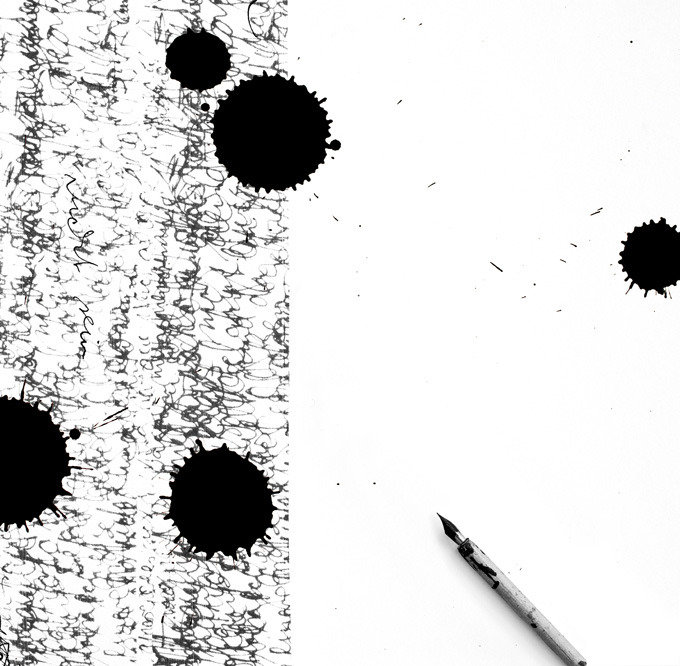

“김수영 시인은 초고를 백지에 썼어요. 시를 다 지으면 나를 불러 원고지에 한 자 한 자 옮겨 적게 했습니다.”

김수영이 쓴 시가 적힌 육필 원고 대부분이 김현경 글씨다. 첫 독자, 대필자가 그다. 보석 같은 아내, 애처로운 아내, 문명된 아내라고 김수영은 적었다.

김현경은 1927년 서울 종로구 사직동에서 태어났다. 경성여자보통학교(현 덕수초등학교)와 진명여고를 거쳐 이화여대 영문과에서 수학했다. 정지용 시인에게 시경(詩經)을 배우며 프랑스와 일본 전위파 문학에 심취했다.

1950년 4월 김수영과 결혼해 장남 준(雋)과 차남 우(瑀)를 뒀다. 서울 동부이촌동, 신문로에서 의상실을 했으며 미술 컬렉터 및 디렉터로 활동했다. 1968년 6월 목숨을 잃은 김수영을 지금껏 그린다.

“더는 내 기억 속에 늙지 않은 당신. 기억 속에서 당신은 48세 모습으로 정지해 있는데 저는 서재 유품을 피붙이처럼 안고 15번 이사를 거듭하면서 이렇게 지독한 사랑의 화살을 꽂고 살고 있습니다. 당신이 쓰던 테이블, 하이데거 전집, 손때 묻은 사전과 손거울까지…. 나는 아직 당신과 동거 중입니다.”

밥 익을 때

1950년대 후반 김수영, 김현경은 구수동에서 양계(養鷄)로 밥을 벌었다. 닭을 키워 호구하던 때가 부부로 살면서 가장 행복하던 시절이라고 김현경은 회고한다.

“구수동에 살림을 차린 후 시를 왕성하게 썼습니다. 구공탄 아궁이에서 밥이 익을 때쯤 나를 부르는 소리가 들립니다. 시를 다 쓴 거죠. 밥이 탈까봐 솥을 내려놓고 방에 들어가 원고지에 시를 옮겨 적곤 했죠.”

김수영은 까다로웠다. 시를 넘기곤 방바닥에 가부좌 틀고 앉았다. 한 자라도 틀리면 “다시 써!”라고 외쳤다. 옮겨 적기를 끝내면 잡지사에 한 부를 보내고 다른 한 부는 보관했다. 김수영 사후 유고(遺稿)에 번호를 매겨 정리한 것도 김현경이다.

김현경과 김수영은 1942년 문학을 논하는 스승과 제자로 인연을 맺었다. 1949년 동거를 시작해 1950년 결혼했다. 두 번 헤어졌다, 다시 만났다. 1968년 김수영이 교통사고로 먼저 세상을 떠났다.

여름 아침의 시골은 가족과 같다

햇살을 모자같이 이고 앉은 사람들이 밭을 고르고

우리집에도 어저께는 무씨를 뿌렸다

원활하게 굽은 산등성이를 바라보며

나는 지금 간밤의 쓰디쓴 후각과 청각과 미각과 통각(統覺)마저 잊어버리려고 한다

물을 뜨러 나온 아내의 얼굴은

어느 틈에 저렇게 검어졌는지 모르나

차차 시골 동리 사람들의 얼굴을 닮아간다

뜨거워질 햇살이 산 위를 걸어내려온다

가장 아름다운 이기적인 시간 위에서

나는 나의 검게 타야 할 정신을 생각하며

구별을 용서하지 않는

밭고랑 사이를 무겁게 걸어간다

고뇌여

강물은 도도하게 흘러내려가는데

천국도 지옥도 너무나 가까운 곳

사람들이여

차라리 숙련이 없는 영혼이 되어

씨를 뿌리고 밭을 갈고 가래질하고 고물개질을 하자

여름 아침에는

자비로운 하늘이 무수한 우리들의 사진을 찍으리라

단 한 장의 사진을 찍으리라

-김수영, ‘이른 아침’(1956)

서강의 저물녘

“1955년 여름 서강으로 이사했어요. 허허벌판 한가운데 집이 있었습니다. 집에서 한강이 보였고요. 해 질 녘 풍경이 아름다웠습니다. 그때나 지금이나 시인 노릇은 돈벌이가 되지 못해요. 한 달 생활비가 2600원 들었는데, 시 한 편이 30원입니다. 병아리 10마리를 사와 양계를 시작했습니다. 이듬해 100마리, 그다음 해엔 200마리, 나중엔 750마리까지 늘었죠. 틈틈이 바느질품팔이도 했고요. 양계 덕분에 밥걱정 안 했습니다.”

구수동 집은 서강대교 북단 서울지하철 6호선 광흥창역 근처에 있었다.

“일기 쓰듯 시를 썼습니다. 구수동 시절 쓴 시는 고즈넉한 게 많아요. 시 하나하나에 안정감이 넘치고 그늘이 없습니다. 시가 자연과 가까워지고요. 김수영 시인은 자유주의자면서 자연주의자였습니다.”

기운을 주라 더 기운을 주라

강바람은 소리도 고웁다

기운을 주라 더 기운을 주라

다리아가 움직이지 않게

기운을 주라 더 기운을 주라

무성하는 채소밭 가에서

기운을 주라 더 기운을 주라

돌아오는 채소밭 가에서

기운을 주라 더 기운을 주라

바람이 너를 마시기 전에

-김수영, ‘채소밭 가에서’(1957)

‘채소밭 가에서’를 우렁찬 목소리로 낭송해보자. 기운이 차오르는 느낌이 들 것이다. 김수영은 식물의 생명력을 벗 삼아 격정을 다스리면서 땅을 뚫고 올라오는 것에 기운을 주라고 추임새를 넣었다.

“책상머리에서 글만 썼지 기운을 못 내는 사람이었어요. 곡괭이질, 고물개질(고무래질의 방언) 할 기술도 없었고요. 노동이 아니라 취미로 농사일을 했죠. 식물의 무성함을 들여다보면서 나에게도 기운을 달라고 외친 겁니다.”

붉은 파밭, 푸른 새싹

삶은 계란의 껍질이벗겨지듯

묵은 사랑이

벗겨질 때

붉은 파밭의 푸른 새싹을 보아라.

얻는다는 것은 곧 잃는 것이다.

먼지 앉은 석경(石鏡) 너머로

너의 그림자가

움직이듯

묵은 사랑이

움직일 때

붉은 파밭의 푸른 새싹을 보아라.

얻는다는 것은 곧 잃는 것이다.

새벽에 준 조로의 물이

대낮이 지나도록 마르지 않고

젖어 있듯이

묵은 사랑이

뉘우치는 마음의 한복판에

젖어 있을 때

붉은 파밭의 푸른 새싹을 보아라.

얻는다는 것은 곧 잃는 것이다

-김수영, ‘파밭 가에서’(1959)

싸구려 긍정이 아닌 긍지의 긍정이 행간을 감돈다. 겨울 붉은 파밭에 푸른 새싹이 돋는 광경을 떠올려보라.

“부부 간 갈등이 있었습니다. 내가 문제아였죠. 포로수용소에서 나온 후 2년을 고통스러워했습니다. ‘파밭 가에서’를 처음 읽었을 때 고통의 감정을 느꼈습니다. 얻는다는 것은 곧 잃는 것이라는 시구에 담긴 철학도 울림을 줬고요. 인격이 대단한 사람이었습니다. 감정을 드러낸 역사가 없어요.”

김현경은 6·25전쟁 때 부산에서 영문학자 이모 씨와 동거했다. 김수영이 부산에 나타나 돌아가자고 했으나 재결합한 때는 2년이 지나서다. 김수영은 면도와 이발을 정갈하게 한 후 돌아온 아내를 맞았다. 남편 생사를 모르는 전쟁 와중에 김현경이 한 선택은 비난받을 일만은 아닐 것이다.

山紫水明

김현경은 1960년 8월 김수영이 쓴 시 ‘가다오 나가다오’를 낭송해보라고 추천했다.“핵, 사드 같은 것들 탓에 나라가 난리잖아요. 한국은 산자수명한 선비의 나라예요. 일본처럼 칼싸움하는 무사도가 없습니다. 김수영 시인이 4·19혁명 이후 물 만난 고기처럼 시를 짓습니다. 그때 쓴 ‘가다오 나가다오’를 읽으면서 38선 그은 것을 찬찬히 생각해봤습니다. 루스벨트, 처칠, 스탈린이 우리나라에 한 번이라도 와봤나요. 줄 딱 그은 후 나라를 동강냈습니다. 적대시하고 두들겨 패는 비극이 그렇게 시작된 겁니다. 현재도 그때와 별반 다를 게 없어요.”

한반도를 둘러싸고 미국과 중국이 거래와 흥정을 한다. 그의 말마따나 그때와 별반 다른 게 없는지도 모른다.

이유는 없다---

나가다오 너희들 다 나가다오

너희들 미국인 소련인은 하루바삐 나가다오

말갛게 행주질한 비어홀의 카운터에

돈을 거둬들인 카운터 위에

적막이 오듯이

혁명이 끝나고 또 시작되고

혁명이 끝나고 또 시작되는 것은

돈을 내면 또 거둬들이고

돈을 내면 또 거둬들이는 돈을 내면

또 거둬들이는

석양에 비쳐 눈부신 카운터 같기도 한 것이니

이유는 없다---

가다오 너희들의 고장으로 소박하게 가다오

너희들 미국인과 소련인은 하루바삐 가다오

미국인과 소련인은 ‘나가다오’와 ‘가다오’의 차이가 있을 뿐

말갛게 개인 글 모르는 백성들의 마음에는

‘미국인’과 ‘소련인’도 똑같은 놈들

가다오 가다오

‘4월 혁명’이 끝나고 또 시작되고

끝나고 또 시작되고 끝나고 또 시작되는 것은

잿님이 할아버지가 상추씨, 아욱씨, 근대씨를 뿌린 다음에

호박씨, 배추씨, 무씨를 또 뿌리고

호박씨, 배추씨를 뿌린 다음에

시금치씨, 파씨를 또 뿌리는

석양에 비쳐 눈부신

일년 열두 달 쉬는 법이 없는

걸찍한 강변밭 같기도 할 것이니

지금 참외와 수박을

지나치게 풍년이 들어

오이, 호박의 손자며느리 값도 안 되게

헐값으로 넘겨버려 울화가 치받쳐서

고요해진 명수 할버이의

잿물거리는 눈이

비둘기 울음소리를 듣고 있을 동안에

나쁜 말은 안하니

가다오 가다오

지금 명수할아버이가 멍석 위에 넘어져 자고 있는 동안에

가다오 가다오

명수 할버이

잿님이 할아버지

경복이 할아버지

두붓집 할아버지는

너희들이 피지 섬을 침략했을 당시에는

그의 아버지들은 아직 젖도 떨어지기 전이었다니까

명수 할버이가 불쌍하지 않으냐

잿님이 할아버지가 불쌍하지 않으냐

두붓집 할아버지가 불쌍하지 않으냐

가다오 가다오

선잠이 들어서

그가 모르는 동안에

조용히 가다오 나가다오

서푼어치 값도 안되는 미·소인은

초콜렛, 커피, 페치코트, 군복, 수류탄

따발총…을 가지고

적막이 오듯이

적막이 오듯이

소리없이 가다오 나가다오

다녀오는 사람처럼 아주 가다오!

-김수영, ‘가다오 나가다오’(1960)

자유주의자로서의 면모가 도드라진 김수영의 시다. 명수할버이, 잿님이할아버지, 두붓집할아버지, 경복이할아버지는 이웃에 산 이들이다. 상추씨, 아욱씨, 근대씨, 호박씨, 배추씨, 무씨, 시금치씨, 파씨 뿌리는 이들에게 미국인과 소련인은 똑같은 놈일 뿐이다. 자유주의자의 시선에서 남·북은 동일하게 갇혀 있다. 김수영은 이념, 민족, 통일보다 자유, 사랑, 개인을 앞세운다. 자유에는 방종이 없으며, 사랑은 자유의 동의어다. “시는 온몸으로, 바로 온몸으로 밀고나가는 것”(‘시여, 침을 뱉어라’ 중)이라고 일갈한 김수영의 시는 시대마다 다르게 호출돼 울린다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)