- 46년 전 석가탑 유물 수습 참여

- “고고학은 발로 하는 것”이라던 황수영 전 총장 큰 스승

- 통일신라 진전사 터 발굴, 조계종 종찰(宗刹) 발굴 보람

- 사재 털어 쓰시마 섬에 면암 최익현 순국비 세워

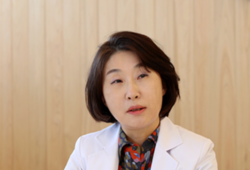

단국대 석주선기념박물관에서 경주 능지탑 유물을 설명하는 정영호 관장. 석주선기념박물관은 1981년 한국 복식사 연구의 선구자인 난사 석주선이 민속유물 3365점을 단국대에 기증해 문을 열었다. 1999년 3월 단국대박물관과 통합한 뒤 현재의 이름으로 바뀌었다.

1966년 9월 석가탑이 훼손됐다는 소식을 들은 그는 한국미술사학계의 태두인 황수영 전 동국대 총장, 진홍섭 전 이화여대 박물관장과 함께 부리나케 경주로 내려가 망가진 석가탑을 구석구석 살피며 망연자실했다. 도굴범들의 소행으로 일부 훼손된 석가탑을 보수하기 위해 해체했을 때 2층 탑신부(塔身部)의 사리공(舍利孔)에서 유물 45건 88점을 담은 사리장엄구(舍利莊嚴具·사리를 봉안하는 장치)가 발견됐다. 불행 중 얻은 수확이었다. 세계 최고(最古)의 목판 인쇄본 무구정광대다라니경을 비롯해 석가탑 중수문서, 금동 사리외함, 금동 방형 사리합 등 빼어난 유물들이 쏟아졌다.

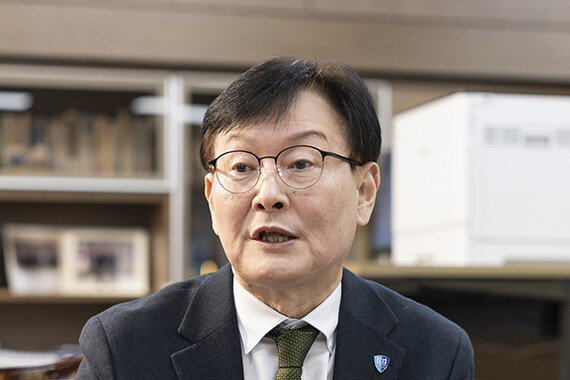

정 관장은 1952년 서울대 사범대 역사학과에 입학한 뒤 초대 문화재 전문위원, 단국대와 한국교원대 사학과 교수 및 박물관장 등을 거치며 문화재를 찾아 전국을 발로 뛰어왔다. 지금도 불교미술사의 권위자로 왕성하게 활동하고 있다. 지난 60년간 국내에서 복원된 탑은 대부분 그의 조언을 거쳤다고 해도 과언이 아니다.

2012년 11월 26일 경기 용인시 수지구 단국대 석주선기념박물관 관장실에서 정 관장을 만났다. 하얀 가운을 입고 토시를 낀 차림이었다. 유물을 정리할 때 입는 복장인데 유물을 자주 다루기 때문에 아예 박물관에서는 항상 이런 복장으로 지낸다고 했다.

정 관장은 46년 전 불국사 주지스님 방에서 석가탑 사리장엄구를 열어 국보급 유물을 수습하던 날의 이야기를 들려줬다. 몰려든 기자들의 눈을 피해 자정부터 전깃불을 환히 밝히고 비밀리에 한 작업이었다. 주지스님이 끓여온 향물에 손을 씻은 뒤 경건하게 시작한 작업은 오전 4시 불국사의 아침을 알리는 종이 울릴 때까지 차분하게 이어졌다. 정 관장과 황수영 전 총장이 핀셋으로 유물을 하나하나 조심스레 꺼내면 진홍섭 전 관장이 수첩에 그림을 그리고 꼼꼼히 기록했다. 당시 한방에서 작업한 두 스승은 고인이 되었다.

취재진 피해 유물 수습

사리장엄구에서 무구정광대다라니경을 수습하던 순간의 일화.

“무구정광대다라니경에서 살이 통통하게 찐 좀 6마리가 나왔어요. 그 귀한 불경을 갉아먹은 겁니다. 내가 그놈들을 핀셋으로 탁 집어서 빈 약병에 넣고 마개를 닫았어요. 질식해 죽으라고. 석가탑 안에 더 오래 있었으면 불경이 완전히 없어질 뻔했지 뭡니까. 그런데 채벽암 주지스님이 들어오더니 ‘내 방에서 살생(殺生)일랑 하지 마소’ 하십디다. 주지스님은 밖에 나가 무구정광대다라니경을 배불리 먹은 좀들을 풀어줬어요.”

이번에 국립문화재연구소가 석가탑의 전면 해체, 수리 및 복원 작업에 들어간 것은 탑 기단부와 탑신부, 상륜부 모두 심각하게 훼손됐기 때문이다. 2010년 말 석가탑 전체를 떠받치는 기단석에서 길이 1.32m, 폭 최대 5㎜의 균열과 이격(離隔·사이가 벌어지는 현상)이 확인됐다. 3층으로 이뤄진 탑신부에서는 1층 탑신의 한쪽 귀퉁이가 떨어져 나갔고 3층 모퉁이 기둥돌인 우주도 소실됐다. 상륜부에서는 꼭대기 전체를 받치는 접시 모양의 시설인 노반 모서리가 파손됐으며 꼭대기 보주에는 금이 갔다. 예산 30억 원을 들여 2014년 12월 복원을 완료할 계획이다.

이번 석가탑 전면 해체 과정에서 기단부나 지반에서 새로운 유물이 나올 가능성에 눈길이 쏠리고 있다. 이에 대해 정 관장은 신중한 의견을 보였다.

“석탑의 기단부나 땅 밑에서 유물이 나올 때도 있고 안 나올 때도 있어요. 훼손된 부분이 없다면 뭔가 굉장한 게 나올 거라는 ‘보물찾기’ 식 생각으로 기단부와 지대석을 파헤쳐선 안 됩니다.”

정 관장은 “탑의 핵심은 부처님을 대신하는 사리장엄이기 때문에 설사 뭔가 발굴된다고 해도 이미 나온 사리장엄만큼 중요할 순 없다”고 말했다.

문화재에 평생을 바쳐온 정 관장과 떼려야 뗄 수 없는 인물이 그의 스승인 황수영 전 총장(1918~2011)이다. 황 전 총장은 동국대 교수, 국립중앙박물관장, 문화재위원회 위원장, 대한민국학술원 회원 등을 지내며 불교미술 연구에 매진했다. 개성 출신으로, 고향이 같은 진홍섭 전 관장(1918∼2010), 최순우 전 국립중앙박물관장(1916∼1984)과 함께 한국미술사학계의 ‘개성 3인방’으로 불리며 많은 후학을 길러냈다.

정 관장은 서울대에 재학 중이던 1953년, 강의를 하러 온 황 전 총장과 처음 만났다. 정 관장의 지도교수였던 손보기 교수가 인사를 시켜준 것이었다. 당시 레슬링과 럭비를 즐기던 정 관장에게 황 전 총장은 “운동을 한다면서요? 공부하고 답사하려면 무엇보다 건강해야 해요”하며 호감을 보였다. 그때부터 정 관장은 “고고학, 미술사, 역사 공부는 발로 걸어 다니며 해야 한다”는 스승의 가르침을 마음에 새겼다. 어딜 가든 가장 먼저 마을 노인과 이장부터 만나야 한다는 노하우도 배웠다. 마을의 전설과 유적·유물을 가장 잘 아는 사람들이기 때문이다. 황 전 총장은 정 관장과 함께 답사를 갈 때면 “자네는 동네 이장을 찾아봐. 나는 고로(古老·노인)를 만날 테니”라며 역할을 분담했다.

간송, 문화재 항상 두 손으로 다뤄

“황 선생님은 참으로 소박하고 인간적인 분이었어요. 겨울철에 어느 동네에 갔을 때 추워 벌벌 떠는 사람이 있으면 입고 있던 셔츠까지 벗어주고 자신은 벌벌 떨며 돌아오셨어요. 학문적으로는 절대 실수가 없는 분이었어요. 한번 원고를 쓰면 수차 수정하곤 했어요.”

대부호로 명망 있는 문화재 수집가이자 교육자였던 간송 전형필 선생(1906~1962)과 교유할 수 있었던 것도 황 전 총장의 소개 덕분이었다. 정 관장이 숙명여고 교사를 하던 1957년 황 전 총장을 따라 종로 4가에 있던 간송의 자택을 찾았다. 간송 선생의 자택을 드나들며 귀한 청자 등 문화재를 구경하고 전문가들과 교류했다.

1960년 이곳에서 시작된 단체가 광복 이후 한국의 미술사학 연구에 큰 공헌을 한 고고미술동인회다. 간송 선생을 비롯해 황수영 전 총장, 최순우 전 관장, 진홍섭 전 관장 등이 참여했다. 고고미술동인회의 주소는 간사를 맡은 정 관장의 집 주소였다. 고고미술동인회는 1960년 8월 15일 한국 최초의 미술사학 학술지 ‘고고미술’을 창간해 100호까지 발간하며 미술사학 발전에 기여했다. “당시 ‘고고미술’의 제호를 만든 분이 간송입니다. 간송이 소장하고 있던 추사 김정희의 책들에서 고고미술(考古美術)이라는 네 글자를 각각 찾아 집자(集字)해 만든 제호였지요.” 고고미술동인회는 1968년 한국미술사학회라는 이름으로 발전적 개편돼 지금에 이른다. 간송은 어떤 분이었는지 묻자 정 관장의 표정에 존경심이 우러났다.

“그분은 도자기, 회화, 불상, 석물 등 문화재를 수집하면 반드시 그 출처를 밝혀내는 꼼꼼한 분이셨어요. 특히 문화재를 아끼는 마음이 대단하셨습니다. 고려청자 같은 귀한 물건은 물론이고 술잔을 받을 때도 한 손으로 드는 모습을 보지 못했어요. 반드시 두 손으로 정성스럽게 들었지요. 그러니 대단한 수장가가 될 수밖에요.”

그는 “문화재를 ‘내 것’이라 생각하면 소중히 여기게 되고, 소중히 여기면 문화재는 영원히 보존될 수 있다”며 독자들에게도 문화재에 대한 애정을 당부했다.

정 관장이 발굴한 국보 및 보물만 해도 수십 점이지만 그중 가장 유명한 것이 단양신라적성비(국보 제198호)와 중원고구려비(국보 제205호)다. 1978년 1월 충북 단양군의 성재산 산성에서 학생들과 답사를 하다 신발 바닥에 묻은 흙을 돌에 대고 털어내려 했다. 뭔가 글자가 보이는 것 같아 쌓인 눈을 털어내고 보니 글자는 더욱 선명해졌다. 신라의 관직을 가리키는 단어였다. 이것이 바로 6세기 신라가 고구려의 영역이던 단양을 점령한 뒤 진흥왕이 세운 비석이다.

신발 흙 털다 발견한 단양적성비

1979년 4월에는 충북 충주의 입석마을에 서 있던 비석이 실은 5세기 고구려 장수왕 때 고구려의 남하정책을 기념해 세운 중원고구려비임을 새롭게 밝혀냈다. 예부터 마을 어귀에 서 있던 비석이지만 글자가 잘 보이지 않아 마을 사람들은 그저 평범한 선돌로만 여겨왔다. 이것을 비범하게 본 정 관장이 이끼를 제거하고 빛을 비추어 글자를 판독해 고구려의 접경비라는 사실을 알아냈다.

정 관장은 문화재 발굴 인생 60년에서 가장 애착이 가는 문화재로 강원 양양군에 있는 통일신라시대 진전사(陳田寺) 터를 꼽았다. 그는 1965년 이곳에서 ‘진전사’라고 쓰인 기와를 줍고, 쓰러진 부도(浮屠·보물 제439호)와 석탑(국보 제122호)을 발굴해 복원했다. 부도란 고승의 사리를 안치한 탑으로, 특히 이 부도는 우리나라 최초의 부도라는 의미가 있다.

“진전사는 통일신라 때 당에서 선종을 들여온 승려이자 조계종의 종조(宗祖)인 도의국사가 창건한 절입니다. 도의국사는 이곳에서 40년을 보내고 입적하셨지요. 조계종의 종찰을 발굴했다는 데 큰 보람을 느낍니다.”

양양의 문화유산 보존에 기여한 공로로 정 관장은 양양의 명예군민으로 위촉됐다.

정 관장은 매달 한 차례 일본 쓰시마(對馬島)를 찾는다. 그는 1977년부터 지금까지 쓰시마를 방문한 횟수가 169차례라는 사실을 정확히 세고 있을 정도로 쓰시마에 애정이 깊다. 그가 쓰시마와 인연을 맺은 것은 단국대 사학과 교수 시절인 1977년 국사 개론 시간으로 거슬러 올라간다. 당시 구한말 애국지사로서 의병을 일으키려다 일본에 누설돼 쓰시마에 끌려갔다가 순국한 면암 최익현 선생(1833~1906)에 대한 이야기로 수업을 마쳤다. 면암 선생이 죽기 직전 6개월간 대마도에서 어떤 일이 있었는지 알려진 바가 거의 없는 상태였다. 한 학생이 “교수님은 여기저기 답사를 많이 하셨는데 쓰시마에는 가보셨습니까?”하고 물었다. 못 가봤다고 하자 “면암 선생의 사적을 밝히려면 교수님께서 다녀오셔야지요”라는 말이 돌아왔다.

그가 처음 쓰시마에 갔을 때 현지 주민은 아무도 면암을 몰랐다. 막막한 상황이었지만 쓰시마의 향토사학자 나가도메 히사에(永留久惠) 선생과 만나 많은 도움을 얻게 되었다. 황수영 전 총장은 좋은 일이라고 칭찬하며 “쓰시마에 왜 면암뿐이겠느냐. 대마도는 조선통신사를 비롯해 한국인과의 교류가 많았으니 함께 연구해보자”고 했다. 쓰시마는 일본 본토보다 부산과 더 가까워 예부터 쓰시마 주민들은 한국에 관심이 많았고 한국과 교류도 잦았다.

이에 정 관장과 황수영 전 총장은 일본인 전문가들과 함께 쓰시마한국선현현창회를 만들어 쓰시마를 거쳐 간 우리 선현을 기리는 기념비를 세우기로 했다. 쓰시마를 배경으로 펼쳐진 역사적 사실을 왜곡 없이 바르게 후세에 전함으로써 한일 친선교류에 기여하기 위해서였다. 1986년 ‘대한인 최익현 선생 순국비’를 시작으로 백제 왕인 박사, 조선통신사, 신라국사 박제상 등 대마도를 거쳐 간 선현을 기리는 기념비 10개를 지난해까지 세웠다. 처음에는 정 관장과 황수영 전 총장이 주머니를 털어 기념비를 세웠다. 정 관장은 오피스텔까지 팔았다. 이후에도 친지들과 제자들, 사찰 등에서 성금을 모아 기념비를 건립해왔다. 비석을 세우는 데서 끝나지 않고 1년에 2차례씩 기념비 10개를 도는 의식을 치른다.

한일교류사 연구에 큰 공로

2004년 쓰시마 주민은 한일 교류사 연구와 친선에 애써온 정 관장의 공로를 기리기 위해 성금을 모아 기념비를 건립했다. 정 관장은 현재 쓰시마 시 자문대사이기도 하다.

정 관장은 지금도 서울 청량리 자택에서 경기 용인의 박물관까지 지하철로 출퇴근한다. 팔순이 다 되었지만 여전히 국내외를 누비며 답사를 하고 있다. 최근에는 만주 지역인 중국 랴오닝(遼寧) 지린(吉林) 헤이룽장(黑龍江)성 등 동북 3성과 네이멍구(內蒙古), 러시아 연해주 지역을 다니며 발해 유적을 연구 중이다.

기자와 처음 만난 것도 2012년 10월 러시아에서였다. 러시아 우수리스크에서 고려학술문화재단의 주최로 독립운동가이자 언론인, 국사학자였던 산운 장도빈 선생(1888~1963)을 기리는 기념비 제막식이 열렸다. 이를 비롯해 블라디보스토크 연방극동대에서 발해 학술회의에 참석하고 연해주 발해 유적을 답사했다. 3박4일의 빡빡한 일정에도 정 관장은 일행에게 특유의 시원하고 명료한 말투로 유적을 해설해주었다. 젊은 시절부터 럭비와 레슬링으로 체력을 다졌고 답사를 위해 전국을 발로 뛴 덕분이다. 자동차가 흔치 않던 시절에는 5만분의 1 지도를 들고 내려가 답사지에서 수십 리를 걷기 일쑤였다. 하루 종일 160리(약 63km)를 걸은 날도 있었다고 한다. 앞으로의 계획을 묻자 그는 활기찬 미소부터 내비쳤다.

“그동안 국내외를 답사하며 찍은 흑백사진이 100만 컷, 컬러 슬라이드가 20만 컷에 달합니다. 이 사진들을 정리하고 연구 결과를 집대성해 ‘한국미술사연구’라는 제목으로 10권 분량의 저서를 내는 게 목표입니다.”

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)