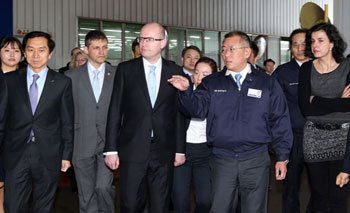

2월 27일 현대차 울산5공장 생산라인을 찾은 보후슬라프 소보트카 체코 총리를 안내하는 정의선 부회장(오른쪽에서 두 번째).

이제 현대기아차는 글로벌 800만 대 생산체제를 갖추고, 명실상부 세계 자동차업계 5위권으로 인정받으며 경쟁사들의 시샘 어린 벤치마킹 대상이 됐다. 이제 글로벌 3위권 회사로 도약하기 위해서는 또 다른 차원의 정밀한 전략이 요구된다.

향후 15년간 세계 자동차업계와 현대·기아차 앞에는 새로운 영업 환경이 펼쳐질 것으로 예상된다. 인터넷 영향력이 보다 확대되고, 과학기술의 발전 속도가 훨씬 빠르게 전개되는 것이 변화가 불가피한 근본 원인이다. 과거 15년간 유무선 인터넷의 발달은 눈부실 정도이지만, 긴 관점에서 보면 이제 겨우 IT(정보통신기술)가 인류에게 보편화하면서 기본적인 도구로 사용되는 첫 단계에 도달한 수준이다.

IT 보편화 따른 정밀전략 필요

IT의 발달은 정보와 지식이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 빠르게 유통되는 환경을 만들어냈고, 이는 △로봇 자동화에 따른 제조업 혁명 △셰일오일 개발에 따른 에너지 혁명 △사회적 자본(Social Capital)의 중요성 확대라는 결과로 이어지고 있다.

로봇 자동화와 에너지 혁명은 과거 15년간 이어 BRICs 중심의 세계경제 중심축을 미국, 유럽, 중국, 인도 중심으로 옮겨가고 있다. 에너지와 자원 중심의 경제성장 패턴을 유지해온 러시아, 브라질 및 신흥국은 성장이 둔화할 가능성이 높은 반면, 미국의 압도적인 정보기술과 국방력이 가세하면서 새로운 ‘팍스 아메리카나’ 시대를 열어갈 것으로 전망된다. 세계 자동차산업에서 미국 시장의 중요성이 새삼 부각될 것으로 보이는 이유다. 에너지 혁명은 유가 및 원자재 가격의 하향 안정화로 이어지면서 과거 소형차 위주의 라인업에서 럭셔리 중대형차, SUV, 픽업, 밴 등 보다 다양한 차종의 중요성이 높아지는 결과를 낳을 것이다.

과거 15년간의 글로벌 경제 환경은 어쩌면 현대차그룹의 기업 문화에 절묘하게 부합하는 것이었다. 현대차그룹의 기업 문화 핵심은 ‘선 굵은 추진력과 끈끈한 응집력’이라고 볼 수 있다. 과거의 경제 환경에서는 외부 변화에 민감하게 반응하기보다는, 장기 목표를 설정하고 밀어붙이는 현대차그룹 특유의 기업 문화가 그야말로 ‘찰떡궁합’을 이뤘다고도 할 수 있다.

그러나 장차 정의선 부회장이 지휘하게 될 현대차그룹은 이제까지 유지해온 조직 문화의 장점을 기반으로 외부의 변화를 민감하게 감지해내는 세밀함과 이를 신속하게 실행에 옮길 수 있는 유연성을 보강해야 한다. 자동차 보급률이 낮은 신흥국에 공장을 짓고, 품질 좋은 제품(자동차)을 만들기만 하면 날개 돋친 듯 팔려나가던 ‘800만 대 시대’를 뒤로하고, 정면승부의 장인 미국과 유럽에서 존재감을 각인시켜야 하는 과제가 놓여 있다.

과거 50년간 자동차산업의 기술혁신은 대량생산과 품질관리에 맞춰졌다. 이 과정에서 자동차 생산시스템은 다른 산업보다 경직된 구조를 갖추게 됐다. 2015년 이후로는 유가와 환율이 급변동하면서 자동차 기업들에 ‘생산 시스템의 유연화’라는 난제를 요구할 것이다. 유가 변동에 따라 세단과 SUV 비중, 파워트레인 구성을 자유자재로 변화시켜야 하며, ‘히트 상품’이 나오면 생산량을 과거처럼 20~30% 증가시키는 게 아니라 2~3배 증가시킬 수 있는 유연한 생산 시스템이 요구된다. 최근 6개월 동안과 같이 유가와 환율 등 거시경제 지표가 짧은 기간 급변하는 상황에는 생산 시스템도 민첩한 대응이 가능하도록 생산 유연성을 높여야 한다.

1월 미국 디트로이트 모터쇼에 참석해 프레젠테이션을 하는 정의선 부회장.

변화에 즉각 대응해야

자동차는 이제 ‘친환경’과 ‘지능화’라는 2개의 축으로 제품 혁신이 진행되고 있다. 현대차는 이미 수소연료전지차에서 도요타를 제치고 세계 1위의 기술력을 자부하고 있고, 하이브리드 분야에서도 도요타의 아성을 위협하는 상황이다. 지금까지의 친환경 자동차가 선진국의 연비 규제를 피하기 위한 방편으로 개발됐다면 저유가 시대에는 브랜드 이미지에 초점을 맞춘 전략으로 전환해야 한다.

또한 럭셔리 세단과 픽업트럭의 진입장벽을 뛰어넘는 방안으로 친환경 파워트레인 역량을 활용할 필요가 있다. ‘전기차’라는 콘셉트에서 궁극적으로는 럭셔리 차종에서 브랜드 입지를 확보한 테슬라의 사례를 벤치마킹할 필요도 있다.

지능화도 마찬가지다. 벤츠는 2025년에 무인 트럭을 상용화하겠다고 선언한 바 있다. 기술적으로는 현대차도 무인주행 기술 상당히 축적한 것으로 알려졌다. 무인주행 기술은 기술적으로 완벽하게 구현된다 하더라도, 법적인 책임 소재와 정서적 거부감을 극복해야 하기에 상용화하기까지 상당한 시간이 걸릴 것이다.

한국의 뛰어난 IT 역량을 고려하면, 무인주행 기술은 활용하기에 따라 현대차가 독일의 럭셔리 브랜드를 따라잡는 데 매우 유용할 수 있다. 예컨대 현대차의 주도로 세계 무인 자동차 경주대회 같은 이벤트를 마련하는 것도 좋은 방안이다. BMW, 벤츠, 아우디, 도요타를 끌어들여서 무인 자동차만의 레이싱 대회를 여는 것이다. 이 대회에서 우승하는 것은 F-1이나 WRC (World Rally Championship) 우승과는 전혀 다른 차원에서 브랜드 이미지를 끌어올리는 데 도움을 줄 것이다.

정의선의 현대차그룹은 생산과 제품에서 유연성, 친환경, 지능화라는 3가지 장기 과제에 직면했다. 이러한 미래 지향적 과업을 달성하려면 현대차그룹의 조직 문화도 보다 창조적으로 변화해야 한다. 조직 문화에 유연성과 민첩성을 불어넣기 위해서는 한 차원 높은 수준의 원활한 소통이 필요하다. 정몽구 회장의 ‘총수 카리스마’는 현대차그룹을 단기간에 지금과 같은 글로벌 기업의 지위에 올려놓은 주요 원동력이었지만, 이 과정에서 현대차그룹의 ‘진정성’을 외부에서는 잘 이해하지 못하는 소통의 단절이 있었던 것도 사실이다. 단적인 사례가 서울 삼성동 한전부지 매입 과정에서 한때나마 현대차그룹의 이미지가 하락하고 주가가 급락한 것이다.

정의선 부회장은 부친의 경영 스타일을 존중하되 답습해서는 안 된다. 새로운 시대에 맞는 ‘소통의 리더십’을 구상하고 실천해야 한다. 세계 최고의 기업인 애플, 구글, 페이스북의 최고경영자들은 소탈하고 유머가 넘친다(정확히 말하자면, 그렇게 보인다). 그들이 왜 늘 웃음 띤 표정으로 직접 제품 프레젠테이션에 나서는지 곰곰이 생각해봐야 한다. 조직 내 최고의 아이디어가 총수를 찾아 스스럼없이 다가오는 ‘소통의 물결’이 넘실거리도록 해야 한다. 정 부회장 특유의 소탈함과 유연성은 ‘소통의 큰 물결’을 만드는 열쇠가 될 수도 있다.

자동차산업은 ‘리더십의 산업’이다. 2만 개의 부품이 제 기능을 온전히 다할 때 최상의 성능을 낸다. 현대차그룹뿐 아니라 1000개 부품사, 업계 150만 종사자를 능동적으로 움직이게 만드는 포용의 리더십이 사업 성패를 좌우하는 핵심 요소다. 한국의 중핵 사업인 자동차산업과 현대·기아차의 미래는 정 부회장의 열린 마음과 소통 능력에 달렸다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)