7월 13일 호텔신라와 대한항공의 초청으로 한국 팸투어에 참가한 중국 여행사 대표, 언론인 등이 입국하고 있다.

특히 중국과 인접한 한국은 홍콩과 마카오를 제외하면 중국인들이 가장 즐겨 찾는 여행지로 관련 산업과 기업들의 실적 개선에 크게 기여하고 있다. 쇼핑은 한국을 찾는 중국인들의 최대 여행 동기이며, 이들이 한국에서 가장 많이 하는 활동도 쇼핑이다.

평당 4억 매출 ‘슈퍼 파워’

유커(遊客 · 중국인 관광객)가 가장 즐겨 찾는 쇼핑 채널은 면세점이다. 2014년 한국을 방문한 중국인은 613만 명으로 2010년 대비 3.3배 증가했고, 2014년 국내 면세점 시장 규모는 7조932억 원으로 같은 기간 2배 증가했다. 해외여행을 떠나는 한국인 수가 같은 기간 1.4배 증가(2014년 약 1600만 명)한 것을 감안하면 ‘면세점 호황’에 유커 증가가 절대적인 영향을 미쳤다고 볼 수 있다.

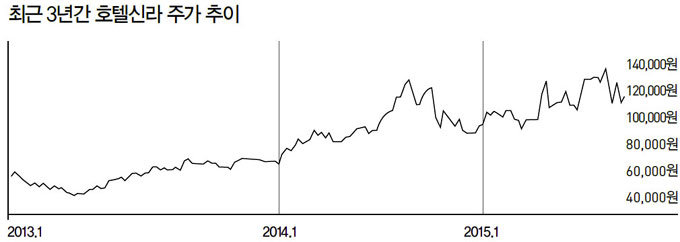

호텔신라(대표 이부진)의 면세점 매출 역시 2조6100억 원으로 2010년 대비 2.2배 증가했다. 호텔신라의 국내 면세점 시장점유율은 37%다. 호텔신라 주가는 2010년 초 대비 6배 이상 상승하며 국내 주식시장 성장주 중에서도 대표주로 자리매김했다. 국내 1위 면세사업자인 롯데면세점 매출도 3조9490억 원으로 2.2배 증가했다.

허가 산업이라는 특성과 롯데, 호텔신라의 높은 실적 개선 때문에 면세점 사업은 ‘황금알을 낳는 거위’로 인식되곤 한다. 하지만 이는 실제와는 좀 다르다. 같은 기간 동화면세점 매출은 1.5배(2930억 원), SK네트웍스의 워커힐면세점도 2.1배(2630억 원) 증가해 성장률은 엇비슷했지만 매출 규모에서는 비교가 되지 않는다. 면세사업자들 간의 양극화가 심화했다고 볼 수 있다.

이익 측면에서는 더욱 큰 차이를 보인다. 호텔신라와 롯데면세점의 영업이익률은 2010년 이후 꾸준히 10%에 근접하지만, 동화와 워커힐은 상대적으로 크게 떨어진다. 워커힐의 2014년 영업이익률은 4%에 불과하며 동화면세점은 2010년 대비 오히려 감소했다(2010년 95억 원, 2014년 70억 원).

호텔신라와 롯데면세점이 높은 임차료 부담으로 이익이 나지 않는 인천공항 면세점 사업을 하고 있는 점까지 감안하면 실제 시내 면세점 사업에서 두 회사와 다른 회사들의 격차는 훨씬 크다고 볼 수 있다. 영업효율성 차이가 크기 때문이다.

일반적으로 면세점 사업의 매출총이익률은 백화점보다 10%포인트나 높다(평균 38%). 직매입 구조로 재고 부담이 면세점에 있고, 단위면적당 매출이 높아 이른바 바잉파워(buying power · 구매력) 역시 높기 때문이다. 반면 판관(판매관리) 비율도 매우 높은 사업이다. 집객(集客)을 위한 프로모션과 여행사에 대한 알선수수료 등 백화점 사업에는 없는 비용이 많기 때문에 판관 비율이 백화점 대비 10%포인트 더 높다(평균 30%).

따라서 결과적으로 평균 영업이익률은 백화점과 유사한 8% 수준이다. 문제는 업체별로 편차가 크다는 것. 이는 단위면적당 매출이 다르기 때문이다. 롯데와 호텔신라 면세점은 평당 4억 원에 달하지만 동화나 워커힐은 2억 원 남짓이다. 이러한 차이는 명품 브랜드 소싱(sourcing) 능력과 광고 마케팅에 의한 집객 능력에서 비롯된다. 고객이 면세점을 찾는 주된 이유는, 내국인이건 중국인이건 명품을 싸게 구입할 수 있기 때문이다.

결국 명품 소싱 능력과 마케팅 노하우가 전제되지 않는다면 면세점 사업은 막대한 재고관리와 고정비 부담으로 위험이 커질 수밖에 없다. 한진과 AK(애경)는 경영 악화로 2003년과 2010년 면세점 특허를 반납했으며, 이랜드 역시 2013년 송도 면세점을 폐점했다. 중소기업의 ‘면세점 잔혹사’도 벌어진 바 있다. 2012~2014년 중소기업 12곳이 면세점 특허를 받았지만, 이 가운데 4곳이 허가권을 반납했다.

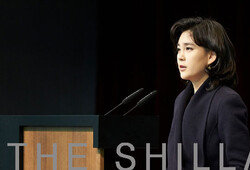

6월에 이어 3개월 만에 또 중국을 찾아 ‘유커 모시기’에 나선 이부진 호텔신라 사장은 9월 9일 상하이에서 중국 최대 온라인 여행사 ‘시트립’ 량젠장 사장과 ‘한국 관광 활성화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.

中 ‘면세점 내재화’ 경고등

면세점에서 한국 화장품을 쇼핑 중인 중국인 관광객들.

어느 정도 구색을 갖출 수 있는 업체는 HDC신라 정도에 그칠 것으로 보이지만, 그렇다고 호텔신라의 향후 전망이 밝은 것만은 아니다. 공급 측면에서는 면세점 시장의 경쟁 심화, 수요 측면에선 중국인의 소비 패턴 변화가 위험 요인이 될 수 있다.

2014년 면세사업자 듀프리(Dufry)는 뉘앙스(Nuance)를 인수하면서 단숨에 세계 1위 사업자로 뛰어올랐고, 올해 5위 이탈리아 면세점 WDF(World Duty Free Group)까지 인수하면서 2위 사업자 DFS와 격차를 벌렸다. 전 세계 공항면세점은 제로 마진에 육박할 정도로 경쟁이 치열하다. 호텔신라 또한 전년도 시드니와 LA공항 면세점에서 고배를 마신 바 있다. 국내로 시선을 돌리면 롯데면세점의 글로벌 지위는 더욱 상승했고(2013년 4위에서 2014년 3위), 신규 성장동력을 찾으려는 메이저 백화점들의 도전 역시 부담스럽다.

중국 국영 면세점 CDFG(China Duty Free Group)는 지난해 하이난(海南)에 세계 최대 규모의 면세점을 열었다. 중국은 내수 진작 차원에서도 ‘면세점 내재화’에 더욱 박차를 가할 것이 분명하다. 2014년 중국인이 해외 명품을 구입하는 데 쓴 돈은 810억 달러(약 97조 원)로 세계 명품 시장의 3분의 1을 차지하는데, 이들 소비의 76%가 해외에서 이뤄졌다고 한다.

현재 중국 내 면세점 사업이 제대로 성과를 내지 못하는 것은, 자국 면세점에 대한 불신과 상대적으로 높은 가격, 명품 소싱 능력의 한계 때문이다. 그러나 이러한 문제는 중국 내수시장이 선진화하면서 점차 해결될 것들이다. 우리의 경우도 인천공항 면세사업자 1기 때는 글로벌 업체인 DFS가 사업을 했지만, 2기 때부터 100% 국내 업체로 내재화했다.

중국인들의 소비 패턴 변화는 유커가 언제까지 우리 면세점 시장의 주 고객이 되어줄지 불확실하게 한다. 스마트폰 보급 확대로 온라인 쇼핑이 가속화하면서 ‘소비의 국경’조차 빠르게 허물어지고 있다. 이는 상품 가격 하락, 그리고 소비자의 합리적 소비를 촉진한다.

면세점보다 해외직구?

중국 온라인쇼핑 시장 규모는 2008년 1208억 위안에서 2013년 1조8500억 위안(약 342조 원)으로 5년 만에 15배 팽창했으며, 전체 소비시장의 6%로까지 비중이 확대됐다. 세계 최대 인터넷 사용 인구를 기반으로 중국의 온라인쇼핑 규모는 향후 5년간 연평균 20%를 상회하는 높은 신장세를 이어갈 전망이다.

특히 온라인 기반 해외직구에 대한 중국 소비자의 관심은 폭발적이다. 해외직구를 뜻하는 단어 ‘하이타오(海淘)’가 일반명사처럼 쓰일 정도로 보편화하고 있다. 페이팔(paypal)에 따르면 2013년 중국 해외직구 사용자는 1800만 명이고, 2018년에는 3560만 명으로 증가할 전망이다. 중국의 해외직구 금액은 2009년 11억 달러에서 2013년 140억 달러, 2017년에는 860억 달러로 성장할 것으로 예상된다. 2013년에서 2017년까지 연평균 57%씩 고성장하는 것이다.

중국인 소비자에게 해외직구는 신제품을 믿고 싸게 살 수 있다는 점이 더없이 매력적이다. 해외 업체가 중국 시장에 화장품 신제품을 판매하려면 보통 1년 남짓한 시간이 걸린다. 중국 정부가 매우 까다롭게 위생허가를 내주기 때문이다. 유명 화장품 브랜드들이 중국 현지에서 신제품에 대한 고객 수요를 맞추기가 그만큼 어렵다는 얘기다. 중국 소비자 처지에서 이를 타개할 유일한 경로가 해외여행이었는데, 이제는 굳이 그럴 필요 없이 해외직구를 하면 된다. 중장기적으로 면세점 수요가 해외직구로 이전될 가능성을 배제할 수 없는 것이다.

중국 정부의 정책 변화 역시 중장기적인 불확실성 요인이다. 지난 5월부터 다이공(보따리상)을 통한 중국으로의 화장품 밀수입이 전면 차단되면서 화장품 수입관세는 6월부터 2~5% 인하됐다. 이 같은 조치는 화장품 산업에 대한 중국 정부의 입장을 명확히 드러낸다. 관세율 인하가 당근이라면 다이공 규제는 채찍이다. 즉, 세금 부담을 줄여줄 테니 위생허가를 받은 제품만 정식 채널로 들어오라는 것이다.

이는 바이췌링(百雀羚), 상하이자화(上海家化) 등 자국 브랜드를 보호하면서 온라인숍 티몰과 주메이, 오프라인 전문점 등 유통산업을 활성화하고, 중국 내 OEM(주문자상표부착) 생산을 유도해 화장품 수요 확대에 따른 경제적 효과를 최대한 내재화하겠다는 것이다. 그 여파로 아모레퍼시픽을 비롯한 유명 다국적 화장품 브랜드들은 속속 중국 현지 판매가격을 인하하고 있다. 관세율 인하와 브랜드 간 경쟁 심화로 화장품의 중국 내 평균 판매단가가 하락하는 것은 중장기적으로 면세점 등 해외 수요가 중국 내수시장으로 이전되는 속도를 더욱 높이는 요인이 될 수 있다.

중국 내 직접 유통을

호텔신라는 이러한 중장기 성장 불확실성을 해소하기 위해 창이공항 사업권 획득, 기내면세점 디패스(DFASS) 인수 등 글로벌 사업 확대에 속도를 내고 있다. 하지만 이 모두가 중국인 소비 확대를 타깃으로 하는 것이라면, 중국 시장에 대한 ‘직접 유통’도 생각해볼 필요가 있다. 면세점은 유통사업이다. 유통사업은 집객과 MD(merchandising) 능력이 핵심이다. MD 경쟁력은 원하는 상품 카테고리를 브랜드업체로부터 싸게 사올 수 있는 바잉파워가 핵심이다. 호텔신라는 3조 원에 육박하는 상품을 직매입해 유통하는 회사다.

면세점은 재고를 직접 부담하기 때문에 백화점이나 대형마트보다 바잉파워가 훨씬 강하다. 호텔신라 스스로 이러한 바잉파워에 대해 자부심이 높지만, 막상 유통업에 대해서는 소극적인 인상이다. 한국 화장품 멀티브랜드숍과 같은 틈새시장은 호텔신라의 소싱 능력과 중국 내 수요 · 공급의 불균형, 규제적 측면을 두루 살펴볼 때 충분히 승산이 있어 보인다.

중소형 브랜드들은 열악한 자본과 네트워크의 한계로 다이공에 의존하다가 최근 강화된 규제로 어려움을 겪고 있다. 위생허가를 취득한 브랜드만 중국 시장에 들어갈 수 있는데, 업체마다 몇 개 상품에 제한돼 있어 개별 업체들이 오프라인 단독 숍을 내기는 힘든 상황이다. 온라인 채널이 고성장하고 있지만 경쟁이 심화한 탓에 알리바바 티몰의 메인 화면에서 상품이 소개되기란 그야말로 하늘의 별따기다.

화장품이 호텔신라 면세점 매출의 30% 이상을 차지하는 만큼, 호텔신라의 화장품 소싱 능력은 국내 최고 수준이다. 최근엔 티몰 내 면세점에도 입점했다. 채널에 대한 높은 신뢰도, 바잉파워와 네트워크로 호텔신라는 중국 고객의 화장품에 대한 갈증을 해소해줄 수 있을 것으로 판단된다. 현재 호텔신라는 마카오 지역에 한정적으로 ‘스위트메이’라는 한국 화장품 멀티브랜드숍을 운영하고 있다.

종합레저사업으로의 확대 또한 고려해볼 만하다. 국내 여행산업의 성장 여력은 크다. 경제가 저성장 시기로 접어들면서 노동보다 여가에 대한 가계의 시간 배분이 증가하고, 저비용 항공사 확대로 여행상품 가격이 하락하면서 부담이 줄고 있다. 온라인화로 여행 상품에 대한 고객 접근성 역시 높아졌다.

2014년 내국인 출국자 수는 세월호 참사에도 불구하고 전년 대비 8.3% 증가한 1608만 명을 기록해 2013년보다 더 높은 신장률을 보였다. 올해 6월까지 누적 출국자 수는 전년 동기 대비 21%나 증가했다. 중국과의 자유무역협정(FTA)을 통한 대(對)중국 여행 시장 진출은 또 하나의 사업 기회다.

호텔신라는 이미 호텔 사업으로 글로벌 호텔 네트워크를 형성했고, 여행사업 시스템도 보유했다. 면세사업을 통해 축적된 고객 DB도 훌륭한 자산이다. 특히 최근 유럽 등 원거리 여행이 늘어나면서 럭셔리 여행 상품에 대한 수요도 증가하고 있는데, 호텔신라의 고급스러운 이미지와 여행 서비스를 접목한다면 상품가치를 더욱 부각할 수 있지 않을까.

‘호텔신라여행사’

호텔신라는 분명히 최고의 시기를 누리고 있다. 실적과 주가가 둘 다 고공 플레이 중이다. HDC신라면세점이 정상화할 경우 연매출 1조5000억 원 이상, 영업이익 1000억 원 이상으로 호텔신라의 사업 규모를 한 단계 더 키워줄 것으로 기대된다.

호시절만큼 잠재적 위기에 제대로 대처할 수 있는 타이밍은 없다. 향후 불확실성과 한계에 대한 명확한 분석과 그에 기반을 둔 전략을 마련해야 할 때다. 유커에 대한 의존도는 낮추고, 중국 시장 직접 진출의 가능성을 타진해볼 때다. 굳이 기존 사업 영역만 고집할 필요도 없다. ‘고급’을 넘어 ‘진취적’인 호텔신라를 기대해본다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)