- 보이는 모든 것, 보이지 않는 모든 것. 현장에 남은 그 모든 흔적이 지능범죄의 수수께끼를 푸는 결정적 실마리가 된다. 2월1일 ‘한국판 CSI(Crime Scene Investigation·과학수사대)’로 화제를 모으며 문을 연 서울경찰청 다기능현장증거분석실. 3개 현장팀 22명의 요원이 분주하게 ‘완전범죄의 꿈’을 깨뜨리고 있다.

범죄현장에서 채취한 발자국은 석고로 형태를 떠서 신발바닥 문양 1만5000개가 입력된 족(足)윤적 시스템으로 확인한다.

눈에 보이지 않는 지문은 CA(순간강력접착제처리) 지문 현출기로 찾아낸다.

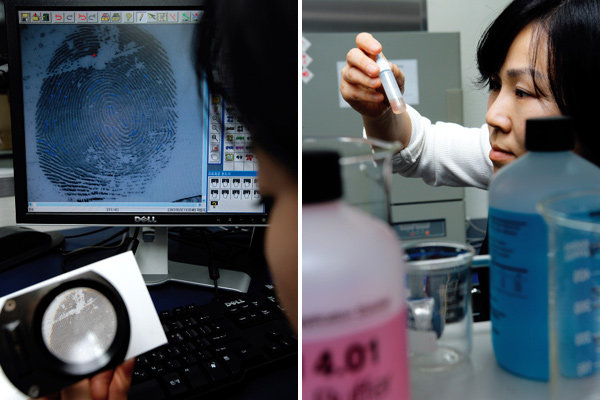

4900만개의 지문 정보가 저장된 AFIS(지문자동검색시스템). 지문의 임자를 찾아내는 데 채 1분이 걸리지 않는다.(좌) DNA가 핵심 증거로 떠오른 이후에는 혈흔의 중요성이 부각되고 있다. 오랜 시간이 지난 혈흔에서도 DNA를 추출하는 기술이 발달했다.(우)

서울청 CSI의 강점은 활발한 브레인스토밍. 각 분야 담당자들은 수시로 모여 토론한다.

서울청 CSI는 22종의 첨단장비를 갖췄다.

나날이 발달하는 화면복원기술도 CCTV가 급격히 늘어난 요즘 수사에 첨병 노릇을 한다.(좌) 과학 시스템이 발전할수록 ‘현장’의 중요성은 커진다. 방화현장에서 감식을 하고 있는 수사요원.(우)

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)