요즘 주변에서 골프에 미친 사람들을 자주 보게 된다. 골프는 분명 커다란 매력이 있는 스포츠이지만 실력을 쌓기가 쉽지 않은 종목이다. 미쳐도 제대로 미쳐야 일정한 경지에 이를 수 있다. 불광불급(不狂不及)이다. 완성된 기술을 보여주는 프로 골퍼들은 곧잘 ‘근육의 기억력(muscle memory)’에 대해 이야기한다. 연습을 많이 해서 근육이 기억할 수 있도록 해야 실력이 향상된다는 것이다.

골프에 미친 사람들의 에피소드는 상상을 벗어난다. 골프채를 몰래 숨겨 가져가 달에서 티샷을 한 아폴로 14호 우주비행사 앨런 셰퍼드나 매일 골프 라운드를 하기 위해 호주로 이민 간 어느 사업가 이야기도 흥미롭지만 취미인 골프를 아예 사업으로 끌어안은 이도 있다. 골프용품 제조회사인 볼빅(Volvik)의 문경안 회장(54)이 대표적인 사례다.

1990년 서른이 갓 넘었을 때 그는 무역회사 직원이었다. 업무상 바이어들이나 거래처 관계자들과 친분을 쌓기 위해 골프를 배워야 했다. 그러다 골프공이 드라이버의 스위트 스폿(sweet spot)에 맞아 허공으로 시원하게 날아갔을 때 그는 골프의 미늘(낚싯바늘 끝의 작은 갈고리)에 콱 꿰였다. 초기에 그는 하루 다섯 시간씩 골프연습장에서 살았다. 새벽에 두 시간, 점심 때 한 시간, 퇴근할 때 두 시간을 연습장에서 보냈다. 그러기를 8개월. 마침내 그는 동반했던 이들로부터 싱글패를 선물 받았다.

‘불처럼 뜨거운 드라이버 얼음처럼 차가운 퍼트’

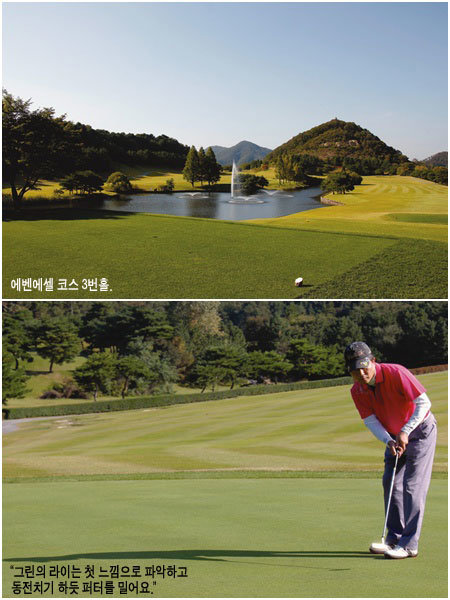

10월 4일 신원컨트리클럽에서 라운드를 함께 하며 문 회장의 플레이에서 받은 느낌이다. 문 회장은 신원CC 챔피언 출신답게 안정적인 플레이를 선보였다. 드라이버 비거리는 평균 240야드, 퍼팅은 절제된 노련함 그 자체였다.

에벤에셀 코스 4번홀 파4. 호수를 끼고 오른쪽으로 휘는 도그레그홀이다. 티잉그라운드에서 페어웨이가 꺾이는 부분까지가 200야드. 240야드 드라이버 비거리를 낸다면 물을 가로질러 페어웨이를 공략할 수 있는 곳이다. 그가 안전하게 둘러갈 것인지, 아니면 위험을 무릅쓰고 질러갈 것인지 궁금했다. 그는 별로 고민하지 않고 물을 향해 섰다.

“티잉~.”

호쾌한 드라이버 소리가 하늘에 울려 퍼졌고, 공은 총알처럼 죽 뻗어나가며 물을 건너 페어웨이에 안착했다.

“물 앞에서 피하면 공이 물에 빠져요, 하하. 벙커를 만나도 두려워하지 않고 벙커를 넘기겠다고 생각하면 벙커에 안 빠져요.”

그는 퍼팅할 때 그린 라이(공 안착면) 각보다 거리를 중시했다. 언듈레이션(기복)이 심한 곳에선 반대쪽 그린에서 라이를 보기도 했지만 대부분 담담하고 빠르게 플레이를 했다.

“저는 라이에 대한 첫 느낌을 믿고 그 감으로 퍼팅합니다. 이리저리 보는 것보다 첫 느낌이 더 정확해요. 별로 고민 안 해요. 거리만 맞추겠다는 생각을 하고 동전치기 하는 느낌으로 슬그머니 공을 툭 칩니다.”

호쾌한 장타와 환호, 아뜩한 긴장과 정신적 허탈감, 쾌락과 아픔, 만족과 아쉬움이 혼재한 라운드였다. 문회장은 구력이 20년을 넘었지만 아직 홀인원을 기록하지 못했다. 베스트 스코어는 4언더 68타. 이번 라운드에서도 그는 버디는 잡았지만 홀인원의 행운은 잡지 못했다.

문 회장과의 라운드에서 골프공의 중요성을 새삼 깨달았다. 지름 4.11~4.27cm, 무게 45.93g에 불과한 곰보자국(dimple) 투성이의 작은 공이 사실은 클럽 못지않게 중요하다는 점을 많은 골퍼가 잊고 산다. 공을 고를 때 반발력과 딤플, 코어와 커버가 어떻게 만들어졌는지 파악할 필요가 있다. 골프공도 개인에게 맞는 피팅(fitting)이 필요한 것이다.

골프공의 비거리는 우선 반발력에 좌우된다. 헤드 스피드가 빠를수록 반발력이 커진다. 헤드 스피드가 느린 여성의 경우 압축강도가 80(일반적으로 푸른색 번호 사용), 아마추어는 90(빨간색 번호), 프로선수는 100(검은색 번호) 정도가 적합하다. 딤플은 공을 잘 뜨게 하는 성질을 갖고 있는데 딤플 지름이 길수록 공을 띄우기에 유리하다. 일반적으로 남성이 사용하는 공의 딤플은 392개, 여성은 그보다 딤플 수가 적은 게 좋다. 또 공의 커버가 너무 부드러우면 스핀이 많이 먹혀 비거리가 감소하므로 자신에게 맞는 강도를 골라야 한다.

‘세계 톱 브랜드로 비약할 것’

경남 김천 출신인 문 회장은 무역회사를 그만둔 뒤 1999년부터 철강 도매회사인 비엠스틸을 운영해왔다. 이 회사의 연매출은 500억 원대다. 그러다 2009년 한 지인의 권유로 적자에 허덕이던 볼빅을 인수하면서 그는 사업에 새로운 전기를 맞이했다.

문 회장이 인수할 당시 중·저가의 골프공을 생산하던 볼빅은 연간 매출액 30억 원, 시장점유율 3%에 불과했지만 이후 3년 만에 프리미엄 공을 생산하는 업체로 바뀌었다.

“왜 타이틀리스트 공보다 싸야 합니까? 질 좋은 공 만들면 되잖아요.”

볼빅은 지난해 연매출 230억 원, 시장점유율 30%를 달성했다. 전국 골프장의 홀인원 이벤트와 여러 골프대회 개최, 장정 이일희 최운정 등 프로 선수 후원으로 인지도를 높여왔다. 무엇보다 고품질 컬러 공에 대한 입소문이 퍼지면서 볼빅의 브랜드 가치는 지금 고공행진 중이다.

“볼빅을 인수한 뒤인 2009년 11월 어느 저녁에 흰 공을 갖고 라운드를 한 적이 있어요. 그런데 공이 잘 보이지 않았어요. 그래서 야간에도 잘 보이는 색깔의 공을 만들면 좋겠다는 생각에 노란색에다 형광물질을 입혀서 제조했더니 흰색보다 3배는 더 잘 보이더군요. 이거다 싶었습니다.”

문 회장은 늘 아이디어가 넘치는 사람이다. 골프 내기용 뽑기통을 제작해 골프장에 무료로 배포하거나 볼빅 TV 광고 기획도 직접 했다. 10월 초 그는 미국에 현지법인을 설립해 미국 수출 길을 열었다. 미국여자프로골프협회(LPGA) 로라 디아즈 등 15명의 선수가 이미 볼빅 공을 사용하는 등 현지 반응도 좋은 편이다.

“스포츠 실력과 산업은 함께 발전합니다. 쇼트트랙과 양궁의 경우 국내 중소기업이 세계 최고 브랜드 경기용품을 제작하고 있어요. 지금 국내 골프 선수들의 실력은 세계 최고 수준입니다. 조만간 국내 골프산업도 세계적인 브랜드를 육성할 수 있을 것입니다.”

2011년 문 회장은 문화관광부로부터 골프산업에 기여한 공로로 스포츠산업대상을 받았다. 볼빅을 세계 톱 브랜드로 올려놓겠다는 꿈을 갖고 있는 그는 지난 5월 경기 안성에 4만 평(약 13만2000㎡)의 부지를 확보해 제2공장 건설을 위한 준비 작업에 들어갔다. 공장이 완성되는 2014년이면 볼빅은 연간 300만 더즌을 생산할 수 있게 된다.

미국의 유명한 시사만화가 프랭크 타이거는 “좋아하는 것을 하는 게 자유이고, 하고 있는 일을 좋아하는 것이 행복이다”라고 말했다. 문 회장은 좋아하는 골프를 하며, 그것을 일로써 즐기니 얼마나 행복한 사람인가.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)