- ‘나비부인’은 자기희생적인 순애보를 다룬다. 나비부인은 자신의 짧은 생을 한탄하며 서러워만 했을까. 아니면 온몸을 바친 불꽃 사랑을 했기에 진정 행복했을까. 푸치니의 서정적인 멜로디가 감동을 더한다.

프랑스에선 대통령이 홍 감독보다 더한 스캔들을 일으켜도 지지율에 별 영향을 미치지 않는다. 그들에겐 그만큼 사생활과 공적 활동에 대한 인식이 분리돼 있다. 성적으로 개방적인 사회에선 타인의 사랑에 대한 윤리적 기준이 자신에 대한 잣대와 비슷하다. 지금은 고인이 된 이탈리아 테너 지노 시님베르기는 그 이유를 이렇게 말했다.

“단순히 사생활을 존중해서 그렇다기보다는, 나도 그런 상황에 빠질지 모른다는 가능성 때문이지. 언제, 어디서 큐피드의 화살을 맞을지 모르는 일이니까.”

사랑을 위해서라면

그런데 오페라 속 스캔들을 볼 때면 우리는 한없이 관대해진다. 작품을 통해 카타르시스를 느끼기도 하고, 현실을 반추하며 진정한 사랑을 꿈꾸기도 한다. 오페라 여주인공은 대개 사랑을 위해서라면 목숨까지 기꺼이 바친다. 사랑하는 남자를 위해 죽고, 사랑하는 남자의 행복을 위해 살신성인의 길을 택한다.그 대표적인 여주인공을 꼽으라면 단연 자코모 푸치니 오페라 ‘나비부인’의 나비부인일 것이다. 개화기 일본 여성인 그녀는 3년 동안 기다리던 남편이 미국인 아내와 함께 돌아오자 아이와 남편의 행복을 위해 할복자살을 감행한다. 이 이야기는 베트남 전쟁기로 시공간이 옮겨져 뮤지컬 ‘미스 사이공’으로 재탄생하기도 했다.

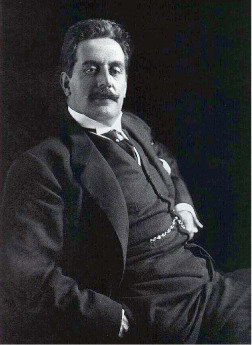

일찍 아버지를 여읜 작곡가 푸치니는 1남 4녀를 건사하게 된 강인한 어머니 밑에서 엄한 교육을 받으며 자랐다. ‘다정다감’과는 거리가 먼 누이들 사이에서 크며 손톱을 물어뜯는 버릇을 가진 소심한 아이였는데, 성년이 돼서는 여성 편력이 심했다.

27세의 젊은 푸치니는 세간의 손가락질과 가족의 결사반대를 무릅쓰고 유부녀인 초등학교 동창 엘비라와 애정의 도피 행각을 벌이고 외아들 안토니오를 얻게 된다. 그녀는 그가 27년간 꿈꾼 이상의 여인이었다.

청초해 보이던 엘비라가 드센 본색을 드러내는 데는 몇 년이 걸리지 않았다. 그래서였을까. 푸치니의 여주인공들은 어떤 캐릭터이든지 ‘사랑하는 사람에게 순종적인, 귀엽고 애교 많은 순수한 여인’이라는 공통점을 지녔다.

자신처럼 사랑을 갈구하는 많은 남성의 마음을 완벽하게 이해하고 어려서부터 가까이서 본 여성들의 속마음을 간파했기 때문일까. 푸치니는 이후 2년 터울로 내놓은 ‘마농 레스코’ ‘라보엠’ ‘토스카’를 화려하게 성공시키며 평단과 관객을 모두 만족시켰고 그야말로 인기 작곡가의 반열에 올랐다. 부를 거머쥔 푸치니는 이제 ‘거장’이라는 명예를 안겨줄 차기작을 면밀하게 준비해야 했다.

푸치니의 간절한 뮤즈

공연을 보러 간 푸치니는 막이 오르자마자 등장한 기모노 차림의 작은 여인에게 완전히 매료됐다. 영어를 전혀 못 알아들었지만, 눈빛과 몸짓으로 그녀를 이해할 수 있었다. 그는 2시간의 상연시간 내내 그녀의 안타까운 인생을 함께 아파하며 눈물을 펑펑 쏟았다. 연극이 끝난 후에도 한동안 자리를 뜨지 못하던 푸치니는 무대 뒤로 극작가를 찾아갔다. 그 자리에서 이 연극을 오페라로 만들겠다고 제안해 허락을 받고 곧장 작품 구상에 박차를 가한다.

나비부인의 환경을 더 잘 묘사하려면 일본의 전통문화와 그들의 음악에 대해 잘 알아야 했다. 푸치니는 일본 공사관은 물론 이탈리아에 거주하는 일본인들을 수소문해 일본어의 독특한 어감과 샤미센 음악, 일본 민요 등을 익히며 일본의 전통 5음 음계를 연구했다.

푸치니는 갑작스러운 자동차 사고로 8개월 동안 병상에 있어야 했으나 이내 다시 열과 성을 다해 작품에 전념했다. ‘나비부인’을 탄생시키던 이 3년의 시간이 그에겐 흥분의 하루하루였을 것이다. 그는 자신이 가장 아끼는 요트도 ‘초초(蝶蝶, 나비부인의 이름) 상’이라고 명명했을 정도다.

‘나비부인’의 원작자 벨라스코는 존 루터 롱의 단편소설을 각색해 연극으로 만들었다. 그래서 소설, 연극, 오페라 속 나비부인은 작가의 의도에 따라 조금씩 달라졌다. 푸치니는 자신이 찾아 헤매던 이상형의 여인, 즉 사랑에는 매우 용감하고 열정적인, 그리고 사랑하는 사람에게는 무조건 희생적인 순진무구한 초초를 창조했다.

미국 필라델피아의 변호사이던 롱은 선교사로 나가사키에 오래 체류한 누이로부터 한 게이샤(芸者, 기생)의 비극적인 이야기를 듣고 여기에다 자신이 일본에 대해 가진 환상을 가미해 소설을 완성했다. 소설에선 결혼식을 올리고 떠난 핀커튼을 기다리는 나비부인 모자의 생활을 주로 다룬 반면, 푸치니는 핀커튼과 나비부인의 결혼식을 1막으로 담아 꽤 비중 있게 다뤘다.

나가사키는 1542년에 난파된 포르투갈 선박이 항구에 들어오면서부터 서양 문물을 받아들인 일본의 관문이었다. 그래서 동양과 서양의 문화가 결합된 묘한 분위기를 간직하고 있다. 1890년대 초반 나가사키를 비롯한 개항지는 서구 열강 남성들의 현지처가 되는 비련의 일본 여인들로 넘쳐났다. 실제로 얼마나 많은 일본 여인이 시쳇말로 ‘쿨’하게 외국 남성과 단기 결혼계약을 했는지는 모르겠으나, 나비부인은 순박하게도 자신이 미국인 장교의 조강지처라고 굳게 믿었다.

‘다른 아내’와 나타난 남편

결혼식 도중 집안 어른인 본조 삼촌이 나비부인의 결혼 소식을 듣고 뒤늦게 나타나 그녀를 집안에서 파문한다. 난장판이 된 결혼식에서 슬퍼하는 나비부인은 핀커튼의 위로를 받으며 낭만적인 달빛 아래에서 사랑의 이중창을 부른다. 관객이 핀커튼의 이중성을 알기 때문에 멜로디가 아름다울수록 나비부인은 더욱 가엾고 비극적으로 비친다.

2막이 오르면 3년 후다. 나비부인은 경제적으로도 궁핍하기 짝이 없고 주변엔 충직한 하녀 스즈키만 남아 있다. 나비부인은 스즈키에게 아리아 ‘어느 맑게 갠 날’을 부르며 남편에 대한 굳은 믿음을 천진스럽게 강조한다. 그녀는 핀커튼이 미국으로 돌아간 뒤 태어난 아들이 혹여 아버지를 어색하게 여길까 봐 성조기를 비롯한 미국적인 물건을 집안 곳곳에 배치하고, 자신도 언젠가 남편과 함께 살게 될 미국에 대한 환상을 매일처럼 떠올린다.

나비부인은 대포소리에 놀란다. 남편의 귀국 소식을 조금이라도 먼저 알려고 준비한 망원경으로 멀리 남편의 배 이름 링컨호를 확인한다. 그러고는 오랜 시간 배에서 고생했을 남편을 환영하기 위해 꽃으로 방을 단장하며 노래한다.

3막이 시작되면 합창단의 허밍 코러스가 나비부인을 바라보는 관객들의 애절한 마음을 대변하듯 은은하게 깔린다. 밝은 모습으로 남편을 맞기 위해 나비부인은 잠깐이라도 눈을 붙이려고 아이를 데리고 들어간다.

무대를 채우는 아침 햇살을 맞으며 집 안을 정리하던 스즈키가 핀커튼과 마주친다. 그런데 핀커튼의 미국 아내 케이트도 함께 들어온다. 초초 상의 3년에 걸친 기다림을 옆에서 지켜본 스즈키는 대성통곡을 한다. 스즈키의 서러운 울음소리를 듣고서 비로소 모든 사실을 알게 된 나비부인은 하늘이 무너지는 고통에 직면했지만 애써 담담하게 대응한다.

차라리 명예로운 죽음을

나비부인 이야기를 신문에서 접했다면 세상 물정 모르고 혼자 기대하고 상상하고 환상을 품은 나비부인의 무지를 핀커튼의 무책임과 함께 탓할 수 있겠지만, 오페라 극장 객석에서는 그렇게 생각할 수 없다. 그녀가 얼마나 순수하게 사랑했는지 그 진정성을 알기 때문이다. 이미 관객은 스스로가 나비부인이 돼 극에 몰입한다.아이를 비롯해 모든 것을 빼앗길 것임을 직감한 나비부인은 케이트에게 다가간다. 자신을 용서하라는 케이트에게 “이 큰 하늘 아래 당신처럼 행복한 사람은 없을 것”이라며 “나로 인해 슬퍼하지 않아도 된다”고 말한다. 그러고는 30분 후에 핀커튼이 직접 오면 아이를 주겠다고 한다.

케이트가 시야에서 사라지자마자 쓰러진 나비부인은 억장이 무너진듯 흐느낀다. 이제 그녀에게 남은 것은 무엇이 있을까. 원작 소설은 ‘나비부인은 그의 조상에 의해 어떻게 죽을 것인지를 배웠고, 또한 핀커튼에 의해 어떻게 살 것인지를 배웠는데, 결국 그녀는 죽음을 택하게 됐다’라고 그녀의 심경을 설명한다.

그녀는 아버지가 자결할 때 쓴 단도를 꺼내고는 칼에 새겨진 글을 나지막하게 읊는다. “명예로운 삶을 못살 때는 명예로운 죽음을 택하리라.” 이때 사태가 심상치 않음을 예감한 스즈키는 아이를 나비부인의 방으로 들여보낸다. 사랑하는 남편과 아이의 안녕을 위해서 명예로운 죽음을 감내하려는 그녀는 마지막으로 절규하며 아이에게 어미의 얼굴을 기억해달라며 울부짖는다.

나비부인 초초는 자신의 짧은 생을 한탄하며 서러워만 했을까. 아니면 온몸을 바쳐 불꽃 사랑이란 것을 해봤기 때문에 자신은 진정 행복했다고 여겼을까. 저마다 해석은 다르겠지만 분명한 것은 초초의 사랑이 너무도 아름다운 빛깔이었다는 점이다.

나도 따라 부를 수 있는 아리아Un bel di vedremo

Un bel di vedremo

Levarsi un fil di fumo

Sull’estremo confin del mare

E poi la nave appare E poi la nave bianca.

Entra nel porto, romba il suo saluto.

Vedi? Egli e venuto!

Io non gli scendo incontro, io no.

Mi metto la sul ciglio del colle

E aspetto e aspetto gran tempo e non mi pesa la lunga attesa.

E uscito dalla folla cittadina

Un uomo, un picciol punto

S’avvia per la collina.

Chi sara? Chi sara?

E come sara? giunto

Che dira? Che dira?

Chiamera “Butterfly” dalla lontana

Io senza far risposta

Me ne staro nascosta

Un po’ per celia,

Un po’ per non morire Al primo incontro.

어느 맑게 갠 날

어느 맑게 갠 날

저 푸른 바다 위에 떠오르는

한 줄기의 연기 바라볼 거야.

하얀 빛깔의 배가 항구에 닿고서 포성을 울릴 때

봐봐! 그이가 오잖아.

그러나 난 그곳에 가지 않을 거야.

대신 난 작은 동산에 올라가서 그이를 기다리고, 또 기다리고 있을 거야.

그이와 만날 때까지 복잡한 시가지를 한참 떠나

한 남자가 오는 것을 멀찌감치서 바라볼 거야.

나는 ‘누구?’ 하고 속으로 묻겠지.

산언덕 위 멀리서 “버터플라이” 하고 부르겠지,

난 대답하지 않고 숨어버릴 거야.

그렇게 하지 않으면

나는 터져버릴 것 같은 기쁨 때문에 죽을 것 같겠지.

추천 음반Madama Butterfly - EMI CLASSICS(1955)

헤르베르트 폰 카라얀 지휘

마리아 칼라스(나비부인), 루치아 다니엘리(스즈키), 니콜라이 게다(핀커튼), 마리오 보리엘로(샤플리스)

카라얀의 진면목을 보여주는 음반이다. 사랑의 정열, 애환, 슬픔, 고뇌, 비열, 후회를 카라얀 특유의 섬세함으로 그려냈다. 마리아 칼라스가 보여주는 넓은 스펙트럼의 표현력은 역시 타의 추종을 불허한다. 사랑스러운 연인, 희생적인 아내, 자애로운 어머니로서 나비부인이 가진 여러 감정이 고스란히 느껴진다. 마리아 칼라스가 부르는 아리아 ‘어느 맑게 갠 날’은 서스펜스 스릴러 영화 ‘위험한 정사’(1987)에 삽입됐다. 이 영화는 제작단계에서 줄거리가 여러 번 수정됐다. 지고지순한 여인으로 기획된 여주인공 알렉스는 이 과정에서 하룻밤 불장난으로 자신을 대하는 남자 주인공에 대한 미련 때문에 그의 주변에 병적으로 집착하는 정신병자로 바뀌었다. 그러면서 이 주옥같은 아리아가 마치 정신병자의 자아도취 음악처럼 변질된 것 같아 불편하다.

추천 영상(유튜브)

https://www.youtube.com/watch?v=WMVDCJQuEuI

헤르베르트 폰 카라얀 지휘

미렐라 프레니, 플라시도 도밍고, 크리스타 루드비히

한글 자막으로 나온 ‘나비부인’ 영화. 최고의 음악과 대가들의 연기를 즐길 수 있다. 다만 프레니의 동양인 연기가 매끄럽지는 않다.

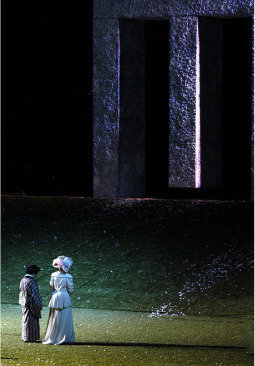

■ 허밍 코러스(Humming chorus)

https://www.youtube.com/watch?v=JLkxj-kdW94

올해 노르웨이 베르겐 내셔널 오페라에서 공연된 이탈리아 토리노 레조 극장 프로덕션. 남편의 배가 정박하기를 밤새 기다리는 나비부인의, 운명을 예견한 듯한 애달픈 멜로디의 허밍 합창이 무대 뒤에서 은은하게 흘러나온다.

■ 나비부인과 핀커튼이 부르는 사랑의 이중창(1막)

https://www.youtube.com/watch?v=veUSWRAHt-Q

몬테카를로 콘서트 앙코르곡. 안드레아 보첼리와 카를라 마리아 이초의 무대다. 실제 핀커튼 역으로 오페라 무대에 오른 적이 있는 보첼리가 인상적이다.