간에 이로운 술은 없다. 문제는 마시는 양과 빈도이다.

알코올은 바이러스성 간염 질환을 악화시킬 수 있기 때문에 각별한 주의가 필요하다. 특히 현재 B형 간염 환자 수가 예방 사업 등을 통해 꾸준히 감소하는 점을 고려할 때 우리나라도 조만간 알코올성 간 질환이 만성 간염 및 간경변증의 주원인이 될 것으로 예상된다.

물과 알코올이 주성분인 술은 칼로리는 높지만 영양분이 없어 장기간의 음주는 영양 결핍을 초래한다. 술은 원료나 제조 방법에 따라 여러 종류가 있지만 통설로 알려진 것처럼 그 종류나 마시는 방법에 따라 간 손상 정도가 다른 것은 절대 아니다. 간 손상에 직접적인 영향을 끼치는 요소는 섭취한 알코올의 양과 음주 횟수다.

물론 무조건 술을 다량으로 마신다고 모든 사람이 간 손상을 입는 것은 아니다. 술로 인한 간 질환은 유전적 요인과 관련이 있고 개인차도 있기 때문이다. B형이나 C형 간염 등 다른 간 질환을 앓았거나 앓고 있는지도 밀접한 관련이 있다. 다만 술을 장기간 많이 마시는 사람들의 알코올성 간 질환의 빈도가 현저히 높아지며 술을 마시는 사람의 영양상태, 음주량, 음주방법에 따라 간 손상의 정도가 각각 다를 수 있다는 것만은 확실하다. 술 종류와 상관없이 마신 알코올 총량과 얼마나 자주 마시느냐에 따라 간 질환이 발생하며 특히 여성은 적은 양의 술을 마셔도 간이 손상될 수 있다.

간경변증 부르는 술

일반적으로 65세 이하 남성은 하루 알코올 40g 이하(포도주 2잔, 소주 반병 정도에 해당), 모든 여성과 65세 이상 남성은 하루 알코올 20g 이하(소주 2잔 이하)의 음주량이 안전한 것으로 알려져 있다. 그러나 사람마다 알코올 대사 능력이 큰 차이를 보이므로 조금씩 다를 수 있다.

알코올성 간 질환은 지방간, 간염, 간경변증으로 구분되는데, 이 질환들은 환자에 따라 겹쳐서 나타나는 경우가 많다. 혈액검사만으로 알코올성 간 질환을 진단하거나 그 정도를 파악할 수는 없다. 특히 알코올성 간 질환은 아무런 증상 없이도 간경변증, 간암으로 진행될 수 있다는 점을 명심해야 한다.

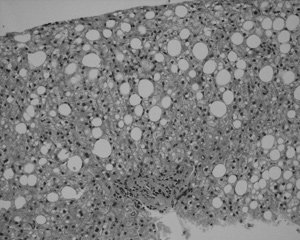

알코올성 지방간은 술이 간세포에 지방을 과도하게 축적하게 해 발생하는 질환이지만 간세포 자체의 손상은 거의 없는 질환으로, 알코올성 간 질환 중 가장 흔하다. 증상은 거의 없고, 건강검진 등을 통해 발견할 수 있다. 이러한 지방간은 술을 많이 마시는 사람의 90%에서 관찰되며, 일반적으로 혈액검사에서 중성지방이 높게 나타나고, 간기능 검사 중 AST(SGOT)와 ALT(SGPT)에 비해 특히 r-GTP가 증가된다. 알코올성 지방간은 회복될 수 있는 질환으로, 술을 끊으면 수주에서 수개월 내에 정상으로 돌아온다.

반면 알코올성 간염은 알코올에 의해 간에 염증이 발생해 간세포를 파괴하고 결국 간이 손상되는 질환이다. 증상은 매우 다양하다. 증상이 아예 없거나 발열, 황달, 상복부 동통을 호소하는 경우가 있으며, 간이 심하게 붓고 복수가 차거나 수개월 내에 생명이 위험할 정도로 심한 경우도 있다. 음주 정도 조사와 간기능 검사 등을 통해 진단한다. 경미한 경우 술을 끊으면 완전히 정상으로 돌아올 수 있지만, 심한 경우 입원해 스테로이드 투여, 간이식 수술 등 특수 치료를 받아야 한다.

알코올성 지방간이나 간염이 생긴 상태에서 계속 술을 마시면 알코올성 간경변증이 올 수 있다. 알코올성 간경변증 또한 처음엔 아무런 증상이 없으나 점차 전신 피로감 및 식욕 감퇴 증상이 나타나고, 좀더 진행되면 복수, 식도정맥류와 출혈, 간성뇌증 또는 혼수 등의 합병증이 나타난다. 일단 간경변증이 생기면 금주로 급속한 진행은 억제할 수 있으나 정상 간으로 되돌리기는 힘들다.

술을 많이 마시면 간세포가 이처럼 살이 찐다.

알코올성 간 질환을 예방하기 위해서는 금주가 최선이다. 술을 마시면서 간이 손상을 받지 않을 수는 없다. 시중에 나와 있는 간 보호제나 숙취에 좋다는 드링크 등은 단순 보조제일 뿐 치료약이 아니라는 사실을 명심해야 한다. 이를 믿고 과음하다가는 오히려 심각한 간 손상을 초래할 수 있다. 알코올성 간질환의 예방은 간을 쉬게 하고 간 손상을 줄이는 것이 기본이다.

만약 금주가 여의치 않다면 간 보호를 위한 자기 나름의 ‘주도(酒道)’를 만들고 반드시 지켜야 한다. 이는 자신뿐만 아니라 상대방에게도 마찬가지다. 먼저 개인차를 생각하고 상대를 배려하자. 내 간이 소중한 만큼 상대의 간도 보호해야 한다는 의식을 가져야 한다. 술을 마실 때는 술로 인한 간 손상 정도가 유전적 차이, 성별, 간 질환 유무에 따라 다르다는 것을 명심해야 하며, 기존에 간 질환이 있는 사람은 술을 끊어야 한다. 개인 간의 차이를 인정하고 자신뿐만 아니라 상대방의 주량을 인정해주어야 한다. 술자리에서 폭탄주나 술잔 돌리기와 같이 술을 강권하는 분위기는 간을 생각하면 반드시 사라져야 할 문화다.

비록 눈치가 보이더라도 안주를 골고루 먹는 게 도움이 된다. 술은 칼로리는 높으나 저장되지 않으므로 술만 마시는 경우 심각한 영양 결핍이 올 수 있다. 일반적으로 칼로리는 낮으나 비타민이 풍부한 과일 안주 등이 추천된다. 물을 많이 마시는 것은 기본. 술을 마시고 난 다음날 흔히 목이 마른 현상을 느낄 수 있다. 이는 알코올이 가진 탈수기능 때문으로, 술을 마실 때 물도 많이 마셔야 혈중 알코올 농도가 낮아지고 탈수현상을 예방할 수 있다.

일명 술을 섞어 마시는 ‘폭탄주’는 간 손상에 있어서는 기름에 불을 붙이는 꼴이다. 여러 종류의 술을 섞어 마시면 서로 상승작용을 일으켜 알코올의 신체 흡수가 빨라지기 때문이다. 한 번에 다 들이켜는 이른바 ‘원샷’ 문화와 술잔 돌리기, 2~3차를 이어가는 음주 문화는 음주 양도 많아지고 알코올의 흡수도 빨라지게 해 간 손상을 촉진한다. 간을 생각한다면 당연히 버려야 할 문화다.

문제는 자신도 모르게 알코올에 중독된 사람들이다. 술로 인해 작업 능률 저하, 일상 습관의 변화, 교통사고 등 법률적 문제 발생, 위험한 상황의 재발 등을 경험했다면 알코올중독을 의심하고 정신과 치료를 받을 필요가 있다. 치료와 함께 여러 가지 금주 예방 프로그램에 적극적으로 참여하는 것도 권장할 만하다.

만성 바이러스성 간 질환과 달리 술로 인한 간 질환(간경변증이 오지 않은 경우)은 술을 끊음으로써 정상으로 돌아올 수 있는 질환임을 다시 한번 명심하자. 술자리에서 개인차에 대한 이해를 적극적으로 구하는 자세가 필요하다. 알코올성 간 질환이 왔음을 확인하고도 술을 도저히 끊을 수 없다면 정신과 치료 등 여러 가지 상담 프로그램을 이용하도록 한다. 잠시 부끄럽지만 간질환으로 사망하는 것보다는 훨씬 현명한 선택이 될 것이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)