2015년에도 계속될 엔화 약세는 한국 수출기업에 부정적인 영향을 끼쳐 한국 경제와 증시에 부담으로 작용할 가능성이 높다.

직접투자의 장점은 전문가에게 자금을 위탁해 운용하는 간접투자보다 훨씬 탄력적인 투자 전략을 구사할 수 있다는 데 있다. 대체로 ‘코스피 추종형’ 포트폴리오를 구성하는 기관투자가와 달리 개인투자자 자신이 저평가됐다고 생각하는 종목을 직접 선택할 수 있기 때문이다. 다만 경제와 기업을 연구하고, 구체적 의사결정을 하는 데 많은 시간을 들여야 한다. 물리적 시간뿐 아니라 매 순간 겪는 마음고생이라는 심리적 비용까지 직접투자에 수반되는 비용으로 봐야 한다.

또한 직접투자는 투자 성과의 진폭이 간접투자보다 훨씬 클 수 있다는 점도 고려해야 한다. 코스피는 한국 증시에 상장된 종목들의 평균치이기 때문에 수익률 최상위 종목군과 최하위 종목군의 성과가 평준화된다. 대다수 기관투자가처럼 코스피를 추종하는 포트폴리오를 구성하면 대박을 내기 어렵지만, 쪽박을 피할 순 있다.

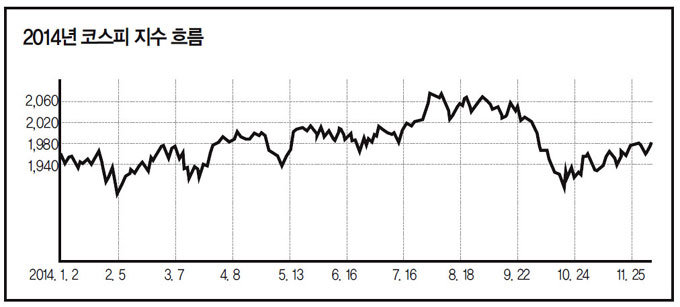

한국 주식시장은 지난 3년간 좁은 박스권 내에서 움직였다. 코스피는 1850~2050p에서 크게 벗어나지 않았다. 2015년에도 이런 흐름은 그다지 달라지지 않을 것으로 예상된다. 경제 상황이 크게 개선되지 못할 것으로 보이기 때문이다. 미국 경기 호조로 대미 수출은 증가하겠지만 중국을 비롯한 신흥국 경기 부진으로 전체 수출 증가율은 5% 내외의 낮은 수준에 그칠 전망이다. 내수에서 정부가 재정지출을 확대하겠지만 민간에서의 자생적 회복은 미약할 것이다. 새해 경제성장률은 3.5%(GDP 성장률 기준) 내외로 2014년과 비슷한 수준일 것으로 전망된다.

걱정스러운 점은 해외 중앙은행들의 통화정책 변화다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 전 세계 주식시장은 빠르게 상승해왔는데, 글로벌 경기가 그만큼 좋아진 것은 아니다. ‘경기 정상화’에 가장 가까이 다가갔다고 평가받는 미국의 GDP 성장률도 2%대 초반에 지나지 않는다. 이는 2.5% 내외로 평가되는 미국 잠재성장률에 한참 못 미치는 성적이다. 그럼에도 미국 주식시장은 연일 사상 최고가를 경신할 정도로 승승장구한다.

경기 회복이 더딘데도 주가를 끌어올린 원동력은 어디에 있을까. 바로 폭발적으로 늘어난 유동성이다. 금융위기 이후 선진국 중앙은행들은 기준금리를 제로 수준으로 낮춘 것도 모자라 ‘양적완화’라는 비전통적 통화정책까지 동원했다. 미국만 하더라도 중앙은행이 양적완화를 통해 공급한 유동성 규모가 4조 달러에 달한다. 미국 GDP의 4분의 1에 달하는 엄청난 규모다.

유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ) 등도 양적완화 대열에 합류했고, 전 세계적으로 풀린 막대한 유동성이 각국 주식시장을 부양하는 데 한몫했다. 글로벌 금융위기 이후 한국 주식시장에 유입된 외국인 순매수는 78조 원이다. 주요 중앙은행들이 풀어준 돈다발이 한국 증시에도 공격적으로 유입된 셈이다.

그런데 미국이 새해엔 양적완화를 끝낸다. 이 점이 걱정거리다. 2014년 10월 미국 중앙은행인 연방준비제도이사회(FRB)는 양적완화를 중단한다고 발표했다. 미국 경제와 자산시장이 어느 정도 정상화했기 때문에 추가적인 유동성 공급을 중단해도 된다고 판단한 것이다. 지금껏 풀어낸 유동성을 거둬들이는 긴축(금리인상) 정책이 나오기까지는 시간이 다소 걸리겠지만, 더 이상 미국에서 새로운 유동성이 창출되지 않는다는 점은 분명하다.

이에 2015년에는 ECB와 BOJ의 역할이 더욱 중요해진다. 미국의 신규 유동성 공급 중단이라는 공백을 이 두 중앙은행이 어떻게 메울 것인지에 따라 글로벌 증시의 향방이 결정될 가능성이 높기 때문이다. 그런데 ECB가 유로존에 속한 27개 국가의 연합체라는 특성상 신속한 의사결정을 내리기가 어렵다는 점이 문제다. 실제로도 글로벌 금융위기 이후 ECB는 우유부단한 행보를 보였다. 새해에도 ECB가 의사결정을 지체한다면 글로벌 금융시장은 크게 흔들릴 수 있다.

日 양적완화 악재

BOJ는 공격적으로 유동성을 풀 것으로 보인다. 2014년 10월 BOJ는 양적완화 확대를 선언했다. 천문학적인 규모의 돈을 찍어내고도 효과를 못 보는 아베노믹스의 한계에 대해 여러 지적이 있는 것이 사실이지만, 이제 와서 발을 빼기도 힘든 상황이다. 세계 3대 경제대국 일본의 양적완화 확대는 글로벌 경제 전체에서 보자면 악재는 아니다. 준(準)기축통화국인 일본에서 풀린 돈이 어떤 식으로든 자산시장으로 유입될 가능성이 높기 때문이다.

그러나 BOJ의 양적완화 정책은 한국에 악재다. 이것이 엔화 약세로 귀결되기 때문이다. 일본의 통화가치가 떨어지면 일본 기업과 경합하는 한국 수출기업에 부정적인 영향을 끼친다. 엔화 약세로 대표되는 아베노믹스의 폭주는 한국 경제와 증시에 부담으로 작용할 가능성이 높다.

이처럼 글로벌 자산 가격 결정에 큰 영향을 끼치는 주요 중앙은행들의 새해 통화 정책을 살펴보면 2015년 한국 주식시장이 강한 상승세를 나타내기는 힘들 것으로 판단된다.

코스피가 약세여도 오르는 종목은 있게 마련이다. 한국 유가증권 시장과 코스닥 시장에는 1900여 개 종목이 상장돼 있는데, 개별 종목의 움직임에는 코스피와 구별되는 그 나름의 ‘드라마’가 있다. 2014년 코스피는 제자리걸음을 했지만, 연간 30% 이상 오른 종목은 458개나 됐다. 시가총액이 큰 대형주, 즉 기관투자가들이 주로 편입하는 종목들은 부진했지만, 코스피에 미치는 영향력이 그리 크지 않은 중소형주의 성과는 짭짤했던 셈이다.

그렇다면 올해는 어떤 종목들이 유망할까. 먼저 배당주에 주목할 필요가 있다. 한국 기업은 배당에 인색하다. 이를 바꿔 생각해보자. 한국 기업의 배당 성향(기업이 한 해 벌어들인 당기순이익 중 주주에게 배당으로 나눠준 금액의 비율)이 다른 나라에 비해 크게 낮기 때문에, 역설적으로 앞으로 배당이 증가할 여지가 매우 크다고 하겠다.

물론 배당이 항상 좋은 것은 아니다. 배당은 벌어들인 이익을 주주에게 나눠줌으로써 기업의 유보자금을 사외로 유출하는 행위다. 기업이 투자를 확대해 이익을 늘릴 기회가 많다면 굳이 배당할 이유가 없다. 투자 확대를 통한 이익 증대는 주주의 장기적 이익 극대화와 부합하기 때문이다. 당장 배당 받지 못하더라도 투자를 통해 주주에게 귀속되는 파이를 키운다면 주주들은 이를 환영할 것이다. 실제로 고성장하는 기업들은 배당을 많이 하지 않는다. 마이크로소프트, 애플 등도 한창 잘나갈 때는 배당에 신경 쓰지 않았다. 이런 회사 방침이 흠이 되지도 않았다.

저배당 관행이 정당화하려면 성장의 기회가 많아야 하는데, 한국 기업들은 이에 대해 확신하지 않는 것 같다. 투자 부진이 만성화해 있기 때문이다. 좋게 보면 선진국형 안정 성장 국면에 접어들었다고 평가할 수 있지만, 부정적으로 보자면 과거와 같은 고성장 시기가 지나갔다고 할 수 있다. 투자 확대를 통한 성장성 제고가 여의치 않다면, 기업은 천문학적인 자금을 사내에 유보해 놓을 명분이 없다. 자연스럽게 배당을 통한 주주 환원을 고려해야 하는 시점이 오는 것이다.

국민연금과 같은 장기투자기관이 늘고 있다는 점도 배당 확대에 유리한 환경이다. 연기금은 주식을 단기에 사고팔지 않고 장기 보유하는 속성을 띤다. 이들에게 단기간의 시세 변동은 그리 중요하지 않다. 단기간의 시세 차익보다는 안정적인 배당 수익이 더 중요하다. 연기금의 영향력이 커지면서 배당 확대를 요구하는 목소리가 점차 높아질 것이다. 개인투자자는 이런 흐름에 적극 편승할 필요가 있다.

배당투자 유망 종목을 고르려면 우선 기업의 과거 배당 행태를 잘 살펴야 한다. 대부분의 기업은 배당을 안정적으로 유지하려 한다. 한 해 이익이 늘어났다고 배당을 급격히 늘리는 경우는 많지 않고, 실적이 나빠졌다고 배당을 큰 폭으로 줄이지도 않는다. 배당 자체가 대단히 경직된 성격을 가진 셈이다. 배당은 기업 사정을 투자자에게 암시하는 예시적 기능을 한다. 즉 배당 규모를 줄이면 기업은 자신의 사정이 악화됐다는 것을 시장에 알리는 꼴이 된다. 그렇기 때문에 기업은 배당을 늘리는 데도 신중하고, 반대로 매년 주던 배당을 쉽게 줄이지도 않는다.

배당투자 유망 종목을 가려내려면 먼저 최근 몇 해 동안 꾸준히 배당금을 지급한 종목군을 추려내고, 배당수익률(배당금을 현재의 주가로 나눈 값)을 기준으로 선별하면 된다. 증권사들이 제시하는 배당투자 유망 종목을 참고하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

주식도 해외 직구가 대세?

요즘 온라인 쇼핑의 대세는 해외 직구(直購)다. 미국의 연말 쇼핑 대목인 블랙프라이데이는 이제 미국인만의 이벤트가 아니다. 한국인도 온라인을 통해 미국 제품을 싸게 구입한다는 뉴스가 흘러넘친다. 주식투자도 예외가 아닌가 보다. 한국인의 해외주식 직접투자 금액은 2011년 30억6000만 달러에서 2014년 57억7000만 달러(10월 21일까지 집계분)로 늘어났다.

특히 2014년 하반기부터 중국 주식 투자에 대한 관심이 높아졌다. 중국에서 후강퉁(港通) 제도를 도입했기 때문이다. 후강퉁의 골자는 홍콩과 상하이 증시에 상장된 주식의 상호 직거래를 허용하는 것이다. 중국 본토 증시는 외국인 투자가 제한된 폐쇄 시장이지만 홍콩 시장은 개방돼 있다. 즉 후강퉁덕분에 상하이증권거래소에 증권투자계좌를 개설하지 않더라도 홍콩의 거래 증권사를 통해 중국 본토 주식을 매입할 수 있다. 우리 안방에서 홍콩의 주식계좌를 개설하는 것이 어렵지 않은 일이기 때문에 이제는 중국 본토 주식을 ‘직구’할 수 있게 된 것이다.

국내에서도 후강퉁 도입 이후 중국 주식에 대한 관심이 높아졌다. 여기저기 앞다퉈 중국의 유망 투자종목을 안내하기도 한다. 하지만 중국 주식 투자는 신중해야 한다고 생각한다.

중국뿐 아니라 사회·경제적 인프라가 제대로 정비되지 않은 신흥국에 대한 투자에는 많은 리스크가 따른다. 주식시장은 ‘주식회사’라는 법적 실체를 가진 기업의 소유권을 사고파는 장이다. 주식시장이 대중화한 것은 17세기 초 동인도회사 설립 때부터였다. 영국과 네덜란드를 중심으로 많은 사람이 동양과 무역하는 동인도회사에 주주로 참여했다. 동인도회사에 투자했다고 직접 배를 타고 항해하는 것은 아니다. 주주는 투자자일 따름이다.

소유와 경영의 분리는 주식회사의 일반적 형태다. 삼성전자 주식을 몇 주 가졌다고 해서 삼성전자 경영에 참여할 수 있는 것은 아니다. 17세기 동인도회사의 주주들은 실제 항해를 하는 선원들이 자신들의 부를 지켜줄 것이라고 기대했을 것이다. 동양에서 가져온 향신료 등을 선원들이 몰래 빼돌린다면 이는 주주의 부를 파괴하는 행위가 되기 때문이다.

신흥국 투자는 신중해야

요즘의 주식투자도 마찬가지다. 기업 경영진이 주주의 이익을 위해 최선을 다할 것이라는 묵계가 있어야 주식회사라는 제도가 제대로 자리 잡을 수 있다. 주식시장에는 공시(disclosure)제도가 있다. 기업의 주요 경영활동을 외부에 알리도록 의무화한 공시는 경영자를 감시하는 제도나 다름없다. 기업의 주인인 주주와 향후 투자를 고려하는 잠재적 투자자에게 기업의 활동을 보고하기 위한 목적에서 공시가 도입됐다고 볼 수 있다.

즉 주식시장은 사회적 신뢰와 이를 뒷받침하는 제도적 장치가 마련돼야 꽃을 피울 수 있다. 10여 년 전까지만 해도 한국 주식시장에는 대규모 분식회계와 각종 불공정 행위가 판을 쳤다. 이런 불투명성은 고질적인 ‘코리아 디스카운트’로 귀결되기도 했다.

지금 중국 금융시장이 우리의 1990~ 2000년 초반과 비슷한 상황이라면, 중국도 비슷한 리스크가 있다고 봐야 한다. 신흥국 주식은 일시적으로 사고파는 트레이딩의 대상이지, 투자해서 장기간 보유하는 바이앤드홀드(buy&hold) 대상은 아니라는 게 필자의 소견이다. 그런데 주식을 사고파는 타이밍은 신도 모른다고 하지 않는가. 어느 정도는 주식 매수 후 보유를 통해 수익을 추구해야 하는데, ‘신뢰’라는 인프라가 형성되지 않은 신흥국 주식을 오래 보유하는 것은 리스크가 클 수 있다는 판단이다. 따라서 중국 주식과 같은 신흥국 투자는 직접투자보다는 전문가의 도움을 받는 간접투자로 하는 것이 낫지 않을까 싶다.

![[시마당] 열쇠](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/66/0a/42/56/660a42560713d2738276.jpg)