“절집까지 먼 길 오셨습니다, 허허.”

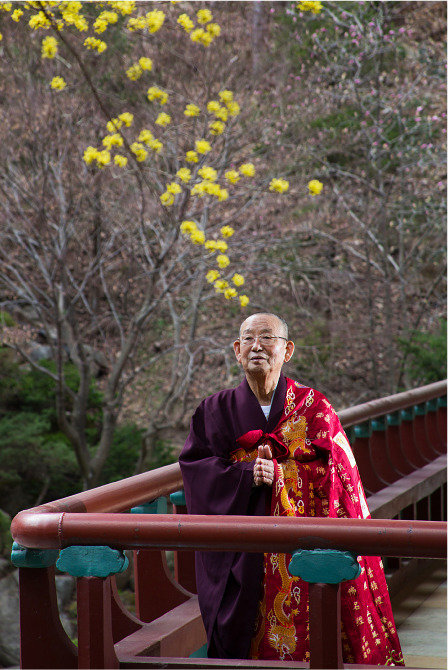

운덕대종사(75, 속명 전운덕)는 소년처럼 맑은 웃음으로 일행을 반겼다. 그는 1966년 구인사에서 출가해 대한불교 천태종 총무원 총무국장을 시작으로 26년간 총무원장(7~13대)을 맡아 오늘날의 천태종을 만든 인물이다.

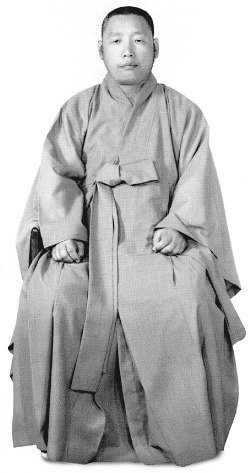

1945년 상월원각대조사(上月圓覺大祖師·1911~1974, 이하 대조사) 스님이 초가삼간에서 창건한 구인사는 이제 천태종 총본산의 위용을 자랑하고, 천태종은 전국 160여 사찰에서 500여 스님과 250여만 명의 불자가 주경야선(晝耕夜禪)하는 거대 종단으로 비약적인 발전을 이뤘다. 그 중심에 운덕대종사가 있었다. 출가할 당시 그는 동국대 경제학과를 졸업하고 ROTC 1기로 예편한 ‘전도유망한 엘리트’였다.

▼ ROTC 출신 큰스님은 처음 뵙네요.

“1963년에 ROTC 1기로 임관했습니다. ‘기왕 군대 갈 거면 장교로 가는 게 낫겠다’ 싶어서 지원했어요. 경기 양평 28사단에서 포병장교로 복무하다 예편한 뒤 직장생활을 하면서 부모님을 모시려고 했지요. 원자력발전소가 있는 경북 울진이 고향인데, 제대하고 내려가 보니 그곳에 중학교가 없더라고요. 초등학교를 졸업하면 30리 길을 걸어 울진중학교에 가야 했어요. 그래서 친구, 선배 7명과 뜻을 모아 재건중학교를 만들었어요. 소나무 베어다 책상 만들고 교실도 지었습니다.

그때는 문교부 승인이 나기 전에 임시로 재건중학교를 세워 가르칠 수가 있었어요. 먼 길 등하교하는 아이들이 불쌍하고, 서울에서 가정교사 노릇한 경험도 있고 해서 시작한 겁니다. 학교 짓고 신입생 뽑아놓고는 경북 안동에 예비군 훈련을 받으러 갔어요. 훈련 마친 뒤 훈련비 5000원 받아 쥐고 고향으로 오는 길에 구인사에 들렀습니다.”

‘산신령’ 대조사 스님

▼ 왜 구인사로 향했습니까.“당시 구인사에 ‘생불(生佛)님’이 계시다는 풍문이 돌았어요. 도를 깨달은 생불님이 계시다는 말이 제게는 참 감동적으로 들렸습니다. 길 나선 김에 찾아갔어요. 안동에서 버스 타고 배 타고, 여관에서 하루 묵고 구인사에 찾아갔더니, 아, 대조사 스님이 마치 산신령처럼 보였어요. 맑고 깨끗한 유리알처럼….”

▼ 뭐라고 하시던가요.

그때는 저녁에 신도 30여 명이 함께 기도했는데, 다른 종단처럼 불경을 외우는 게 아니라 ‘궁궁강강(弓弓降降), 궁궁을을(弓弓乙乙)’을 읊었어요. ‘부처님 강림해주세요’라는 뜻인데, ‘활 궁(弓)’자 두 개를 맞대면 원(圓)이 생기잖아요? 원이 곧 ‘불(佛)’이라는 거예요. 그래서 소리 내 한참 기도했지요. 낮에는 채소를 가꾸는데, 당시 배추, 무, 양배추는 아무 종자나 받아서 심은 터라 무에서 장다리가 생기고 생장이 나빴어요. 제가 농고(울진농고) 출신이라 좋은 종자를 주문해서 다시 심기도 했어요.

그때나 지금이나 천태종은 낮에는 일하고 밤에는 공부하는 주경야선 수행 가풍을 유지하고 있는데, 일상생활과 깨달음의 길이 다르지 않다고 믿고 실천하는 겁니다. 천태종의 주요 사찰이 주로 도심에 있는 것도 밤에 공부하는 이러한 대중불교를 지향하기 때문이지요.”

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

“불심이 먼저”

▼ 북한에 200억 엔을요?“현찰로 당장 준다는 게 아니라 기왓장 등 공사 자재와 육로 관광 수익 등을 포함한 금액입니다. 공사가 지연되자 우리가 나서 복원 공사대금 10억 원 정도를 댔는데, 나중에 절반 정도는 정부에서 지원받았어요. 영통사는 어렵사리 그렇게 복원했지만, 고려왕궁터도 복원해서 영통사-선죽교-고려왕궁을 잇는 개성 관광이 이뤄졌으면 참 좋았을 텐데 아쉬워요.

이런 일은 자금을 미리 만들어놓고 진행하면 잘 안 풀려요. 먼저 진행하면서 불심을 모아 자금과 인력을 대야 합니다. 제가 전국 150여 사찰을 지을 때도 자금을 미리 만들어놓고 하지 않았어요. 그런데 총무원장 그만두고 난 뒤 언제부터인가 돈 문제를 먼저 거론해요. 그러다 보니 캐나다 평화사 건립과 몽골 불상 건립도 이후에 일이 잘 진행되지 않아 안타깝습니다.”

▼ 대종사께도 마음대로 안 되는 일이….

“마음은 쓰는 겁니다. 사람은 마음을 갖고 태어나기 때문에 죽지 않는다면 마음은 없어지지 않아요. 마음은 어떻게 써야 하느냐, 흙탕물을 대야에 가만히 두면 흙 찌꺼기가 가라앉죠? 마음도 안 쓰면 가라앉고, 쓰면 일어납니다. 어떤 것을 가라앉히고, 어떤 것을 떠올리느냐의 문제입니다.”

마음, 흙탕물, 作福

▼ 어떤 것을 가라앉혀야 합니까.“그건 각자의 몫이죠. 내가 주인이고 부처이고 공자니까요. 살아가면서 스스로 연구해야 합니다. ‘사장이 되겠다’고 마음먹고 부처님 앞에서 ‘사장이 되게 해달라’고 비는 건 욕심입니다. 돌탑에다 소원을 비는데, 그건 일종의 미신이죠. 사장이 되겠다는 사람은 자기 발전을 위해서는 ‘좋은 마음’이겠지만, 직원들이 원치 않는다면 무슨 의미가 있을까요. 그럴 땐 ‘이 회사를 최고의 회사로 만들겠다’는 마음을 가져야죠. 이것이 ‘작복(作福)’입니다. 스스로 복을 만들어야 합니다. 사장 자리에 오르기만 하면 뭐합니까. 마음은 비우고 가라앉혀야 해요.

굳이 절간에 안 와도, 낮에는 정당한 일을 하고 밤에는 자신이 무엇을 잘못했는지 생각해보세요. 주경야선은 거창한 게 아닙니다. 그러면서 ‘흙 찌꺼기’를 부단히 가라앉혀야죠. 부처님 말씀은 부처님이 최고가 아니라 우주 만물이 제일이다, 천상천하유아독존(天上天下唯我獨尊)이다는 겁니다. 육식동물도 채식동물도 모두 생물이고, 자연의 이치로 순리대로 사는 겁니다. 부정부패, 권력남용, 사리사욕이라는 흙 찌꺼기를 부단히 잠재워야 합니다.”

▼ 말씀을 참 잘하시는데 그동안 왜 인터뷰는 하지 않았습니까.

“편하게 받아주니 말이 나오네요. 평소엔 말주변도 없어요(웃음). 내세우려는 마음도 가라앉혀야지요.”

서울로 돌아오는 길, 하행길에선 안 보이던 단양 적성이 강 너머에서 멀찌감치 일행을 내려다본다. 아래로는 경북 문경, 위로는 충북 충주, 여기에 남한강 물길까지 훤히 내려다보이는 저 야트막한 야산을 차지하기 위해 1500여 년 전 신라와 고구려는 대전(大戰)을 벌였다. 그때에도 남한강은 유유히 흘렀으리라. 볕 좋은 고장 단양(丹陽)은 한 폭의 수묵화에 대하소설을 담는다.

![[시마당] 열쇠](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/66/0a/42/56/660a42560713d2738276.jpg)