- 주재윤(43) ㈜셀라돈 대표는 소년 시절부터 옛것을 좋아했다. 전통을 잃어가는 현실이 안타까워 이를 지키려다 ‘청자(靑瓷)’의 매력에 깊이 빠졌다. 한때 고고학자가 되길 바랐던 그의 꿈은 영롱한 빛깔로 녹아 청자에 스며들었다. 그는 “도자기는 인연이 있어야 만날 수 있나 봅니다. 노력하고 갈망한다고 해서 얻을 수 있는 게 아니더군요. 이런 점에서 나는 운이 좋은 사람입니다”라고 말한다. 운명처럼 다가와 화려한 자태를 뽐내는 청자를 만나보자.

12C비색을 보여주는 유물로서, 연봉모양의 향신에 오리모양의 뚜껑을 한 향로이다. 연잎의 세밀한 표현과 오리 발톱과 깃털 등의 양각, 음각 표현의 정밀함을 통해 고려청자의 절정기 기술 수준을 가늠해 볼 수 있다.

국립중앙박물관 소장 `경인팔월일`이 쓰여진 매병과 거의 유사한 매병이다.

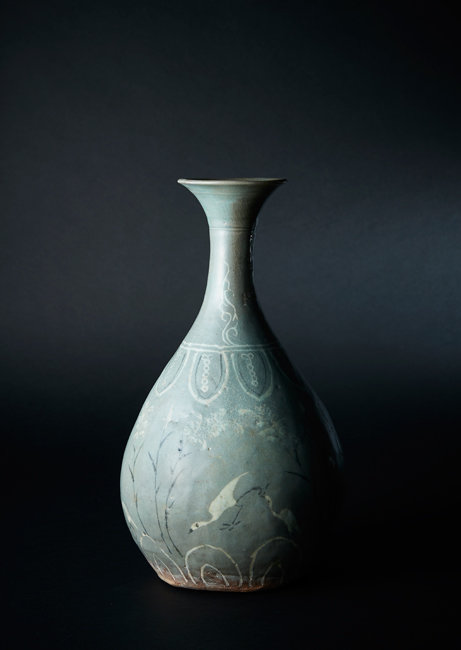

13세기 대표적인 운학문 매병. 전남 부안군 유천리에서제작된 것으로 추정된다. 흑백상감의 이중원형창에 국화 절지를 흑백 상감하고 그 사이 배경 공간에 운학(雲鶴)을 상감하였다.

청자철백화국화문통형잔(靑瓷鐵白畵菊花紋桶形盞) 13세기 作

청자음각연화문병(靑瓷陰刻 蓮花紋甁) 12세기 作

청자음각연화문잔잔탁(靑瓷陰刻蓮花紋盞盞托) 12세기 作

청자상감국화문과형주자 (靑瓷象嵌菊花紋注子) 13세기 作

청자상감국화문과형주자 (靑瓷象嵌菊花紋注子) 13세기 作

청자상감모란문주자 (靑瓷象嵌牧丹紋注子) 13세기 作

청자음각연화문주자 (靑瓷陰刻蓮花紋注子) 12세기 作

전형적인 모자합. 모합의 뚜껑에 운학문을 정교하게 새겨 넣었다. 자합 역시 학문(鶴紋)으로 앙증맞게 표현됐다. 합의 안쪽 면엔 백상감으로 모란문과 어문을 새겨 부귀와 다산의 마음을 담았다.

13C 무렵의 목침이다. 양 면에 구멍이 나 있는 방형구조로 내부는 비어 있다. 잠자는 동안 구름 속을 유영하길 바라는 듯, 백상감의 구름 표현이 인상깊다.

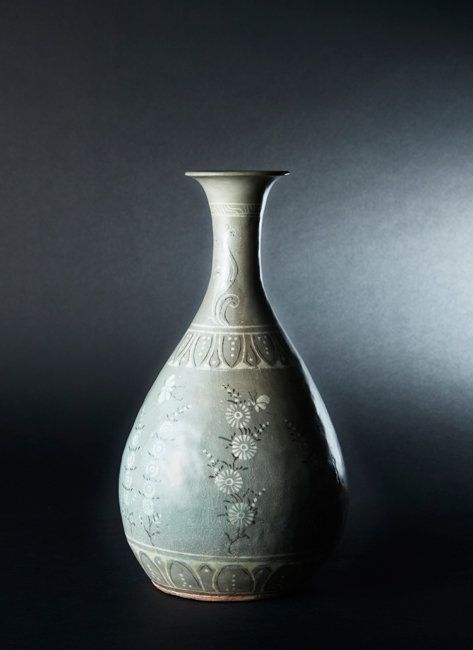

상감기법의 전성기 시절 작품. 과감한 문양이 나타난다. 버들 문양을 대범하게 흑상감으로 선형화하고, 단조로움을 벗어나기 위해 매화를 백상감했다.

대접 내면에는 봉황과 모란당초문을 흑백상감하고 외면은 3마리의 용을 상감하였다.

13~4세기 전형적인 편호의 조형이며, 두면을 평평하게 펼쳐 회화성을 드러내는데 효율성을 더했다. 이중으로 흑백상감된 능화창 안에 물가무늬의 풍경을 조화롭게 표현했다.

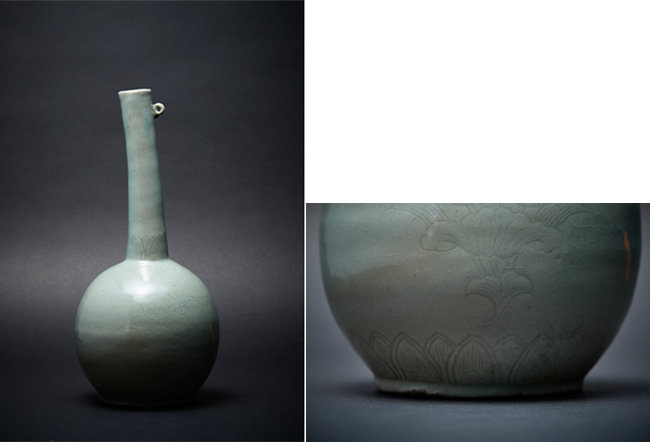

목이 긴 형태의 조형이다. 활짝 핀 연화 절지를 음각으로 새기고, 연판문으로 둘러 시문하였다. 조형미와 색이 돋보인다.

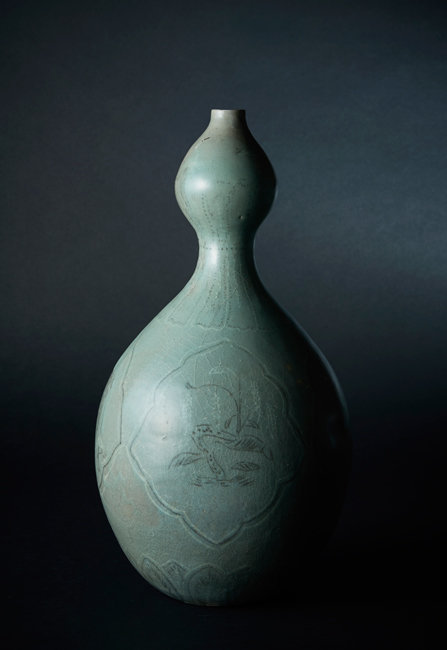

몸체 4면에 능화창(菱花窓)을 그리고 그 안에 갈대와 학, 대나무, 파초 등 다양한 문양을 새겼다. 표형의 상부에 비해 하부가 풍만해 안정감을 준다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)