이에 대해 핵 공학자들은 “핵무기 개발은 성공이면 성공, 실패면 실패지 부분적인 성공이란 있을 수 없다. 부분적인 성공은 부분적인 실패인데 이를 총칭해 실패라고 한다”는 의견을 내놨다. 북한 핵실험 후 한미 양국이 “북한을 핵 보유국가로 인정할 수 없다”고 발표한 것도 이런 배경에서 나왔다.

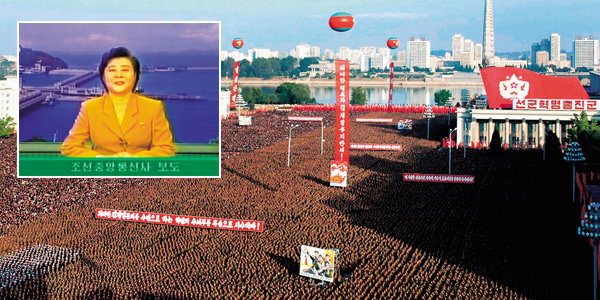

흥미로운 것은 북한의 반응이다. ‘피시식…’ 하는 결과가 나왔으면 개발자들은 실패로 판단하고 ‘빵’ 터지는 그때를 위한 2차 실험을 준비해야 하는데, 북한은 전혀 그런 조짐을 보이지 않았다. 첫 번째 핵실험은 실패 가능성을 안고 있기에 한 차례로 끝내는 경우가 드문데 북한은 ‘피시식…’ 터지고 만 1차 실험에 만족한 듯, 내부적으로 “핵실험에 성공해 강성대국이 되었다”는 선전만 요란하게 하고 있다.

지하 핵실험은 지하 갱도에 핵무기를 넣고 콘크리트로 밀봉한 다음 폭발시킨다. 이때 상당한 고온이 발생해 주변부를 녹이고, 뒤이어 녹은 곳이 파괴되는 현상이 일어난다. 주변부가 파괴될 때 충격으로 금(crack)이 생기는데, 그 틈으로 일부 기체가 빠져나간다. 이 기체엔 핵반응 때 생기는 크립톤과 제논이라는 핵물질이 섞여 있다.

크립톤은 방사선은 매우 약하나 반감기(半減期)가 수만년으로 매우 긴 것이 특징이다. 크립톤은 자연에도 존재한다. 따라서 크립톤 농도가 평소보다 갑자기 높아졌다면 핵실험이 있었다고 추정할 수 있다. 그러나 크립톤은 핵실험보다 재처리를 할 때 더 많이 발생한다.

핵실험 당일 제논 수집 장비 없었다

현재 동북아에서 핵 처리 능력을 갖춘 나라는 일본, 중국, 러시아 그리고 북한이다. 일본은 롯카쇼무라에 대형 재처리 공장을 가동하고 있는데 이 공장의 가동 정도에 따라 동북아 지역의 크립톤 농도가 변화할 수 있다. 따라서 이 지역의 크립톤 농도가 올라갔다고 해서 핵실험이 있었다고 단정하긴 어렵다.

핵실험 때 나오는 또 다른 핵물질인 제논은 반감기가 매우 짧다. 제논에는 제논 131M과 제논 133, 제논 133M, 제논 135가 있는데, 131M의 반감기는 11.93일, 133의 반감기는 5.25일, 133M은 2.19일, 135는 9시간이다. 반감기가 짧아 며칠만 지나도 제논의 방사선은 영(零)으로 수렴해버린다.

따라서 학자들은 ‘자연 상태에서는 제논이 거의 없다’고 보고 있다. 제논은 재처리할 때는 거의 나오지 않으므로 학자들은 제논이 발견되면 핵실험이 있었거나 원전에서 방사능 유출 사고가 있었던 것으로 본다. 핵실험 때 나오는 제논 가운데 반감기가 가장 긴 제논 131M은 가장 적게 나온다. 그리고 반감기가 가장 짧은 제논 135는 측정이 어렵다는 문제가 있다.

따라서 핵실험 여부를 추정하려면 두 번째로 반감기가 긴(5.25일) 133을 주 수집대상으로 삼고, 이어 세 번째로 긴(2.19일) 133M을 그 다음 수집대상으로 삼는다. 그런데 북한이 핵실험을 했다고 한 날 한국은 제논 탐지장비와 크립톤 탐지장비를 갖고 있지 않았다. 북한이 핵실험을 했다고 발표한 후 스웨덴 회사가 제논 탐지장비를 한국에 무상으로 빌려주겠다고 제의했다.

10월13일 황급히 이 장비를 도입해 한반도 상공의 제논 133 농도를 측정하니, 0.9~6.8의 수치가 나왔다. 자연상태에서 제논은 없다고 해도 정밀하게 측정해보면 0.5 정도가 발견된다. 그런데 한국은 과거 이 장비가 없었기에 한반도의 제논 농도가 얼마인지 알지 못했다. 따라서 이때 나온 수치가 과거보다 높은지 낮은지도 알 수 없었다.

하지만 제논 133의 세계 평균 농도가 0.5라고 하니, 한반도도 0.5일 것이라고 추정해 북한의 핵실험 실시 발표 후 높은 수치가 나왔다고 판단했다. 그리고 제논 133의 반감기가 훨씬 지난 후에도 계속 측정해보니, 한반도의 제논 농도가 세계 평균치와 비슷한 0.5 정도로 떨어졌다. 그 무렵 미국은 특수 정찰기 WC-135를 북한 근처에 띄워 제논을 포집했다고 우리 정부에 통보했다.

이러한 사실들이 확인되자 비로소 과학기술부는 10월25일 “국내에서 모은 대기 중에 제논이 검출됐다”며 북한이 핵반응이 일어나는 실험을 했다는 것을 간접 인정했다. 그와 함께 과기부는 제논과 크립톤 검출 장비 도입을 서둘러 오는 6월 크립톤 수집 장비를, 8월에 제논 수집 장비를 도입할 수 있게 됐다.

플루토늄탄은 반드시 실험해야

제논 포집과 함께 핵실험 유무를 확인하는 방법 가운데 하나가 지진파 탐지다. 한국지질자원연구원은 지난해 10월9일 함북 길주 지역에서 리히터 규모로 3.6, 실체파 규모로 3.9의 지진이 발생했다고 발표했다. 현대의 기술은 폭발에 의한 인공 지진과 자연적인 지진을 구분하는데, 이날의 지진은 폭발에 의한 인공지진이었다는 것이 한국지질자원연구원의 판단이다.

지난 1월20일 저녁 강원 평창 오대산 지역에서 실체파 규모 4.8의 자연 지진이 발생했다. 서울의 고층 아파트에 살던 사람 가운데 일부는 이 지진으로 인한 진동을 느꼈지만 상당수는 느끼지 못했다. 평창 지역에서는 전등이 떨어진 곳이 있었으나 별다른 피해는 없었다. 북한 핵실험에 의한 지진은 이 지진보다 약했다. 한국지질자원연구원측은 북한 핵실험에서 나온 에너지는 오대산 지진 에너지의 30분의 1 정도라고 설명했다.

폭발에 의한 인공지진의 규모는 폭발물의 종류와 지질의 특성에 따라 다르게 나타나지만 어느 정도의 일치성은 보인다. 지질학자들은 TNT 1킬로t을 터뜨릴 때 실체파 규모 4.0~4.5의 지진이 일어난다고 보고 있다. 3.9 규모의 지진을 일으키려면 800~900t의 TNT를 터뜨려야 한다고 본다.

북한 지역에서 일어난 지진파의 규모를 토대로 역산해보면 길주 지역에서 터진 폭발물의 규모는 TNT 1킬로t 이하인 것이 된다. 핵실험을 하기 전 북한은 중국측에 4킬로t을 터뜨리겠다고 했는데 그 4분의 1도 안 되는 폭발만 있었던 것이다. 왜 이런 현상이 일어났을까. 제논 검출로 봐선 길주 지역에서 핵반응에 의한 폭발이 있었던 것은 틀림없는 듯한데 왜 북한 핵실험의 위력은 이렇게 약했던 것일까.

그날 북한이 터뜨린 것은 플루토늄으로 만든 핵폭탄이었다. 플루토늄과 같은 핵물질은 일정한 질량을 갖춰야 핵반응을 일으킨다. 핵반응을 일으키는 일정한 무게를 ‘임계(臨界)질량’이라고 한다. 임계질량보다 적은 양의 플루토늄은 핵반응을 일으키지 못한다.

플루토늄탄은 폭발을 목적으로 하므로 임계질량 이상의 플루토늄을 모아놓은 것이어야 한다. 그런데 임계질량 이상을 모아놓으면 바로 핵반응을 일으키므로, 이 폭탄을 만들던 이들이 죽게 된다. 따라서 만들 때는 핵반응을 일으키지 않고 사용할 때만 일으키게 해야 하는데, 이를 위해 플루토늄을 여러 개로 쪼개놓았다가 사용할 때 합친다.

원폭에는 우라늄탄과 플루토늄탄이 있다. 우라늄탄을 만들 때 어려운 것은 고농축 우라늄을 얻는 것이다. 고농축 우라늄만 얻으면 우라늄탄은 실험을 해보지 않고도 만들 수 있다. 플루토늄탄의 원료인 플루토늄은 사용후핵연료 재처리를 통해 얻는데 이 작업은 고농축 우라늄을 얻는 것보다 시간이 적게 걸린다. 그러나 플루토늄탄은 ‘피시식…’으로 끝나는 경우가 많기에 실험을 해봐야 한다.

원폭 제조는 국가적인 비밀 사안이기에 핵보유국이 어떻게 핵무기를 만들었는지는 알기 힘들다. 그러나 일부 핵무기에 대한 정보는 공개돼 있다. 플루토늄탄 폭발 가운데 유명한 것이 1945년 7월16일 미국 뉴멕시코주 앨러머고도에서 있었던 인류 최초의 핵실험과 1945년 8월9일 일본 나가사키에 실전용으로 터뜨린 것이다.

두 폭발은 세계적 주목을 받았기에 여기에 사용된 플루토늄탄의 비밀은 어느 정도 공개돼 있다. 여러 자료에 따르면 미국은 플루토늄을 32조각으로 나눠놓았다가 폭발 직전 합치는 방법으로 택했다고 한다. 임계질량 이하 상태를 만들기 위해 32개의 방에 쪼개 넣은 플루토늄 조각을 일시에 나오게 하려면 강력한 압력이 있어야 한다.

플루토늄을 추출하는 사용후핵연료를 생산해온 영변의 5MW 실험용 원자로. 전문가들은 이 원자로가 프랑스 G-1 원자로와 비슷할 것으로 막연히 추정했다. 원 안은 연기가 나오는 굴뚝으로 이 원자로가 가동되고 있음을 뜻한다.

그런데 기폭장치와 고폭약 배치에 문제가 있어 32개의 플루토늄이 다 나오지 않으면, 설사 핵반응이 일어났다고 해도 그 위력이 약해진다. 나오기는 다 나와서 한 덩어리가 되었더라도, 합쳐지는 시간이 너무 길면 약한 핵반응이 일어난다. 학자들은 100만분의 1초 이내로 플루토늄이 합쳐져야 폭탄으로 의미가 있다고 말한다.

그러나 100만분의 1초로는 플루토늄이 갖고 있는 폭발력을 전부 드러낼 수 없다. 그보다 더 빨리 합체시켜야 플루토늄이 갖고 있는 폭발력이 발휘된다. 핵 보유국들은 요즘 1억분의 1초 안에 합체시키고 있다고 한다.

플루토늄 순도가 중요

나가사키에 떨어진 플루토늄탄은 32조각 모두 합체할 경우 TNT 2만2000여t(22킬로t)을 터뜨린 것과 같은 위력이 나올 것으로 보았다. 그런데 막상 사용하고 보니 그 위력은 예상치의 20% 이하인 4킬로t도 못 되는 것으로 조사됐다. 이를 전문용어로 ‘폭발효율 20% 미만’이라고 말한다.

폭발효율은 일부 플루토늄 조각이 합체되지 않았거나 합체 시간이 길어졌을 때 낮아지는데 이는 기폭과 고폭에 문제가 있었다는 뜻이다. 따라서 플루토늄탄을 만들 때는 기폭과 고폭을 빨리 하기 위한 실험을 거듭한다.

기폭과 고폭실험을 하면 그때 나온 물질이 실험을 한 토양에 남는다. 1998년 8월 이전 한국군 정보사령부는 북한이 기폭과 고폭 실험을 해오던 평북 대관군 지역으로 특수요원을 침투시켜 그곳의 토양을 가져오게 한 적이 있다. 그리고 이 토양을 분석해 북한이 기폭과 고폭실험을 70여 회 했다는 것을 밝혀내고 이 정보를 미국과 공유했다. 정보사가 1998년 8월 이전에 침투했다고 단정한 것은 이 공작을 성공시킨 정보사 대령들이 1998년 8월 훈장을 받았기 때문이다.

그러나 북한은 1994년 제네바 합의 이후로는 기폭-고폭 실험을 거의 못했으므로 넉넉잡고 100회 정도 기폭과 고폭 실험을 한 것으로 보인다. 그러나 이 정도의 실험으로는 완전한 기폭-고폭 장치를 만들기 어렵다. 지난해 북핵 실험은 이런 상태에서 치러졌으므로 성공 확률은 애초부터 낮았다.

플루토늄탄은 합체 속도와 임계질량뿐 아니라 플루토늄의 순도에 따라 폭발력이 좌우된다.

원자로에 집어넣은 핵연료 속에 우라늄 235와 238이 들어 있다는 것은 잘 알려진 이야기다. 원자로에 들어간 핵연료는 핵반응을 일으키면서 에너지를 발생시키는데, 이때 우라늄 238이 중성자와 합쳐져 플루토늄으로 변한다.

중성자 한 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 239가 된다. 두 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 240, 세 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 241, 네 개와 합쳐진 우라늄 238은 플루토늄 242가 된다. 이 네 종류의 플루토늄 가운에 짝수인 플루토늄 240과 242는 핵분열을 하지 못한다.

‘더티 밤’ 터뜨린 북한

따라서 플루토늄탄을 만들 때는 전체 플루토늄에서 30% 정도를 차지하는 플루토늄 240과 242를 제거해야 하는데, 이것이 쉽지 않은 작업이라고 한다. 불순물을 제대로 제거하지 못한 채로 만든 플루토늄탄은 ‘더티 밤(Dirty Bomb)’, 글자 그대로 쓰레기 같은 폭탄이 된다. 이 폭탄은 모든 플루토늄 조각이 빠르게 합쳐져도 그 위력이 크게 떨어진다. 플루토늄탄이 약하게 폭발하는 것은 기폭과 고폭의 문제뿐만 아니라 플루토늄의 순도가 떨어지기 때문일 수도 있는 것이다.

나가사키에 떨어진 플루토늄탄의 무게는 4.5t이었는데, 이 무게 가운데 상당부분을 고폭약이 차지한다. 2006년 10월9일 함경북도 길주의 지하갱도에서 확실하게 있었던 것은 고폭약의 폭발이었다. 그리하여 쪼개져 있던 플루토늄이 밀려나와 한 덩어리가 되면서 핵반응을 일으켰다. 그러나 합체 속도가 늦고 플루토늄의 순도가 떨어지다보니 ‘빵’ 하고 터지지 못하고 ‘피시식…’ 하고 만 것이다.

‘피시식…’이라고 표현했지만 이는 상당한 에너지를 내는 핵반응이다. 원자로는 ‘피시식…’을 일으키는 플루토늄탄보다 훨씬 더 순도가 떨어지는 핵물질을 사용하고, ‘피시식…’을 일으키는 시간보다 몇만 배 더 천천히 핵반응을 일으키지만, 60만~100만kW에 이르는 큰 에너지를 발생시킨다. 즉 여기에서의 ‘피시식…’은 핵무기로 보기에 힘이 약하다는 뜻이지 절대적인 에너지가 작다는 것은 아니다.

밀폐된 공간에서 고폭약은 확실하게 터졌고, ‘피시식…’이긴 하지만 플루토늄도 반응을 일으켰으니 그때의 충격으로 주변부가 녹아 무너지면서 일부 기체가 지상으로 빠져나갔다. 이 기체에 제논이 섞여 있으니 한국과 미국이 이를 검출할 수 있었던 것이다. 하지만 많은 것이 부족한 상태에서 치러진 실험이기에 이 폭발은 중국에 통보한 대로 4킬로t이 되지 못하고 1킬로t 이하에서 멈춰버렸다. 그리고 실체파 규모 3.9의 약한 지진이 발생했다.

북한에서는 대규모 폭발이 자주 발생한다. 북한 정권 수립 57주년인 2005년 9월9일 양강도 김형직군에서 대규모 폭발이 있었다. 그때 우연히 버섯구름이 형성돼 한때 북한이 핵실험을 한 것이 아니냐는 추측이 있었는데, 북한의 백남순 외교부장은 이 폭발을 수력발전소를 짓기 위한 것이었다고 해명했다.

다량의 고폭약 터뜨려도 지진 발생

수력발전소를 짓기 위해 산을 허물어야 할 경우 한국은 환경과 생태계, 그리고 안전을 고려해 대규모 폭발을 강행하지 않는다. 그러나 북한은 지하갱도를 뚫은 경험이 많아서인지 다반사로 대규모 폭발을 실시한다. 이러한 북한이라면 인공 지진의 정도를 강하게 하기 위해 길주 지역의 지하갱도에 플루토늄탄 외에 별도의 폭약을 넣어 함께 터뜨렸을 가능성도 배제할 수 없다.

일반 폭약도 양이 많으면 핵폭탄 못지 않은 위력을 발휘한다. 1944년 11월27일 영국에서는 지하 27m에 있던 폭약고에서 항공기용 폭탄 4킬로t이 폭발한 적이 있다. 그로 인해 직경 274m, 깊이 244m의 구덩이가 생겼다. 다량으로 고폭약을 터뜨려도 원폭을 터뜨렸을 때와 유사한 충격을 얻을 수 있는 것이다.

북핵 문제를 살펴보는 데 있어 많은 사람이 간과하는 부분이 있다. 북한 핵무기는 그 누구도 본 사람이 없다는 점이다. 국정원과 미 CIA는 물론이고 1만명에 이르는 탈북자 가운데에서도 핵무기의 실체를 봤다는 사람이 없다. 그런데도 북한이 40~50㎏의 플루토늄을 갖고 있을 것으로 보고 있다.

사석에서 만난 김승규 전 국정원장은 “북한이 갖고 있는 플루토늄 양은 44kg에서 52㎏으로 추정되기에 ‘사사오입’으로 기억하면 된다”고 말했다. 40~50㎏과 44~52㎏은 큰 차이가 없지만 국정원은 정보기관이라서인지 좀더 구체적인 수치를 제시하는 것이다.

북한 핵무기는 아무도 본 사람이 없는데 누가 이러한 수치를 추산해냈을까. 이 수치를 계산해낸 사람은 무엇을 근거로 했을까.

모 대학 원자력공학 교수인 A씨는 1980년대 후반부터 정부의 요청으로 북한이 생산한 플루토늄의 양을 추정해온 학자인데, 그는 40~50㎏ 추정에는 무리가 있다며 다음과 같은 설명을 했다.

북한이 보유했던 원자로는 두 개다. 첫 번째가 1965년 6월 가동에 들어간 소련제 IRT-2000 실험용 원자로다. 이 원자로는 소련이 지원한 것이기에 소련은 핵연료를 제공했고, 원자로에서 나온 사용후핵연료도 모두 가져갔다. 소련은 북한이 이 원자로에서 나온 사용후핵연료를 유용하는 사태를 막기 위해 1977년 북한으로 하여금 이 원자로에 대한 안전조치협정을 IAEA(국제원자력기구)와 맺게 했다.

IRT-2000 원자로는 더는 가동되지 않고 있는데, 전문가들은 북한이 이 원자로에서 나온 사용후핵연료로 플루토늄을 추출하지 못했을 것으로 보고 있다. 하지만 이 원자로 가동 경험을 통해 북한은 실험용 원자로 제작 기술을 습득했다. 그리하여 1979년 자체 설계한 실험용 원자로 제작에 착수해 1986년 이 원자로 가동에 성공했다. 이 원자로가 바로 문제가 되고 있는 5MW급 실험용 원자로다.

이 원자로에 대해 일부에서는 북한이 자력으로 원자로를 만들 수 없다고 의문을 제기한다. 북한의 5MW 실험용 원자로는 아파트 한 동에 필요한 전기를 생산할 수 있는 아주 작은 원자로다. 인류 최초의 원자로는 1942년 미국 시카고 대학의 엔리코 페르미 교수팀이 만든 CP-1이라는 실험용 원자로다. 과학기술이 발전하지 못한 1940년대의 대학에서 이런 원자로를 만들었다면 1970년대엔 웬만한 나라라면 자력으로 실험용 원자로를 만들 수 있었다고 봐야 한다.

북한이 5MW 원자로 가동에 들어가기 전 북한도 영향을 받을 수밖에 없는 국제적인 사건이 일어났다. 북한이 5MW 원자로 건설에 한창이던 1983년은 한국이 북한과 소련으로부터 ‘크게 한 방 먹은 해’였다. 1983년 9월1일 사할린 상공을 날고 있던 대한항공 007편이 항로를 이탈하자 소련 공군기가 미사일을 쏴 격추시켰다. 그리고 한 달여 후인 10월9일엔 미얀마의 아웅산 묘소에서 북한 공작원이 설치한 폭탄이 터져 전두환 대통령을 수행한 정부 요인들이 폭사했다. 그로인해 국제사회에서는 소련과 북한을 비난하는 목소리가 높아졌다.

G-1 원자로로 추정한 수치

그 무렵 소련은 훗날 KEDO(한반도에너지기구)가 경수로를 지어주다 만 함남 신포지구에 소련제 상업용 원자로인 VVER을 지어주려고 했다. 민항기를 격추한 소련이 테러국가인 북한에 원자로를 제공하는 것은 오해를 살 만한 일이었다. 그래서인지 소련은 북한에 압력을 넣어 1985년 12월 북한을 NPT(핵확산금지조약)에 가입케 했다. 그리고 1년이 못 돼 북한은 5MW 원자로 가동에 들어간 것이다.

NPT는 선언적인 조약이라 핵확산을 막는 구체적인 행동을 규정하고 있지 않다. 그러나 NPT에 가입한 나라는 18개월 이내에 IAEA가 만든 안전조치협정을 맺어야 한다는 내용을 담고 있다. 핵확산을 막으려면 사찰을 해야 하는데, 사찰에 대한 내용을 담고 있는 것이 바로 IAEA의 안전조치 협정이다.

북한은 NPT에 가입했지만 IAEA가 북한에 적용하려는 안전조치협정이 다른 나라에 적용한 것과 문구가 다르다는 것 등을 이유로 체결을 거부했다. 그러자 미국이 북한을 수상하게 보게 됐고 미국 언론이 5MW 원자로가 수상하다는 보도를 내놓으면서 처음으로 북핵 문제가 국제적인 이슈가 됐다. 그러던 때인 1987년 A교수를 비롯한 몇몇 원자력학자가 영변 지역의 시설을 찍어온 위성사진 분석에 참여했다.

그러나 이 사진은 건물 외부만 찍은 것이라 북한이 생산할 수 있는 플루토늄 양을 추정할 수 없었다. 그런데 나중에 알고 보니 이 사진은 5MW 원자로가 아니라 방사화학실험실을 찍은 것으로 밝혀졌다. A교수는 그 위성사진을 토대로 무리하게 플루토늄 생산량을 추정했다면 국제적인 웃음거리가 될 뻔했다고 말했다.

1989~91년은 유럽을 무대로 한 냉전이 사라지는 시기였다. 그로 인해 북한은 고립되는데, 이 위기를 북한은 총리급회담에 응하고 1991년 12월31일 한국과 비핵화공동선언을 하는 것으로 피해 갔다. 그리고 일주일 뒤인 1992년 1월7일 한국이 팀스피리트 훈련을 중단한다고 양보하자 20여 일 후쯤인 1월30일 비로소 IAEA와 안전조치협정을 체결했다.

그리하여 그해 5월25일부터 이듬해 2월6일 사이 IAEA가 다섯 차례 북한 핵시설을 사찰하게 됐는데, 이때 한국의 핵 과학자들은 북한이 만든 5MW 원자로 사진을 처음으로 보았다. A교수를 비롯한 국내외 학자들이 내린 결론은 북한의 5MW 원자로가 1950년대 프랑스와 이스라엘이 플루토늄을 추출하기 위해 함께 만든 G-1 실험용 원자로와 크기가 비슷하다는 것이었다.

IAEA 가이드북에는 G-1 원자로에 대한 일반적인 정보가 실려 있다. A교수를 비롯한 국내 학자들은 플루토늄을 생산하기 위한 가장 좋은 조건으로 G-1 원자로를 돌렸을 때 얻을 수 있는 플루토늄 양을 추정해봤는데, 연 10~11㎏이었다. 그리고 핵연료 교체를 위해 가동을 중단하는 기간 등을 고려해 1991년까지 풀 가동했다고 보았을 때 북한이 얻을 수 있는 플루토늄의 총량을 40~50㎏으로 추정했다.

40~50㎏은 5MW 원자로를 최대한 가동했을 때 얻을 수 있는 수치인 것이다. 이에 대해 A교수는 “그것은 막연한 추정이었다. 원자로를 가동하다보면 핵연료 교체 외에도 고장 등으로 인해 정지하는 경우도 적지 않다. 따라서 40~50㎏은 나올 수 없는데 정보기관은 그러한 가정은 듣지 않고 40~50㎏이라는 숫자에만 주목했다. 북한의 5MW 원자로와 G-1원자로의 성능이 똑같다는 것은 누구도 검증한 적이 없는데…”라며 혀를 찼다.

북한은 1978년부터 우라늄 광산을 개발하고 1985년에는 정련공장을 만들어 핵연료를 만들었던 것으로 보인다. 그리고 1989년부터는 사용후핵연료를 재처리해 플루토늄을 추출하는 방사화학실험실 가동에 들어갔다.

이 방사화학실험실이 순도 높은 플루토늄을 추출할 수 있었는지는 또 다른 논쟁거리다. A교수는 북한의 기술 수준으로 봐서는 순도 높은 플루토늄은 얻기 어려웠을 것으로 보고 있다.

“북한은 추가 핵실험 못 한다”

핵 전문가들은 1992년 사찰 후 북한이 5MW 원자로를 제대로 가동하지 못했으므로 북한이 보유한 플루토늄 양은 1992년 국내 학자들이 G-1 원자로를 토대로 추정한 50㎏을 넘기 어려울 것으로 보고 있다. 핵무기는 소형이라고 해도 최소 10㎏의 플루토늄이 있어야 터질 수 있다.

최대 50㎏의 플루토늄을 보유하고 있을 것으로 보이는 북한은 지난해 10월9일 실험으로 10㎏ 이상을 써버렸다. ‘금쪽 같은’ 플루토늄을 4분의 1 내지 5분의 1 이상 소비하며 핵실험을 했는데 그 결과가 영 신통치 않았다. 기폭과 고폭, 플루토늄의 순도 등 모든 면에서 미흡하다는 결과가 나온 것이다.

A교수는 “이러한 사정이라면 북한은 추가 핵실험을 할 수 없다. 추가 핵실험을 한다는 것은 한국과 미국에 핵개발에 성공하지 못했음을 보다 명확히 알리는 것이기 때문이다”라고 했다.

그는 “북한이 핵무기 개발에 성공했다면 지난 2월13일 그렇게 빨리 6자회담에 나올 이유가 없다. 2·13합의 때도 북한은 핵보유국임을 인정받으려 노력했고 핵을 포기할 테니 지원을 하라는 태도를 분명히 한 것에 주목해야 한다”고 말했다. 그는 또 “지금 북한의 전략은 한국을 비롯한 국제사회가 북한을 핵보유국으로 간주해 핵무기를 사용하지 않도록 지원을 강화하게 하는 것과 핵 개발을 완성할 때까지 시간을 버는 것”이라고 말했다.

A교수의 분석대로 북한은 핵무기를 개발하지 못했을 가능성이 매우 크다. 핵무기를 완성하지 못한 북한이 핵무기가 있는 것으로 위장하기 위해 조작된 핵실험을 한 것이 밝혀진다면 한반도에는 큰 지각 변동이 일어날 수 있다. 몇몇 북한 전문가는 “김정일은 타고난 연기인이다. 선전선동의 전문가이기 때문에 그는 없는 것도 있는 것으로 꾸밀 수 있다”고 말한다.

핵 보유 여부가 불분명한 북한을 어떻게 다뤄야 할까. 이 문제를 천착해온 학자들은 ‘비행금지구역 선포’를 대안으로 내놓는다. 지난해 7월6일 북한은 핵탄두를 달 수 있을 것으로 추정되던 대포동 미사일 시제(試製) 발사에 실패했다. 이로써 북한이 핵무기를 쏠 수 있는 방법은 제2차 세계대전 말기 미국이 일본에 원폭을 투하한 것처럼 항공기로 싣고 가서 떨어뜨리는 것만 남았다.

차기 정부를 위한 제언

미국과 영국은 핵무기 개발 의사가 있었던 리비아와 이라크를 상대로 비행금지 구역을 선포했다. 그리고 약간의 갈등을 겪긴 했지만, 결국 리비아로 하여금 자발적으로 핵개발을 포기하게 했고, 이라크는 미국의 공격으로 핵개발을 포기하게 만들었다.

따라서 한국과 미국을 중심으로 한 국제사회가 ‘북한은 평양 이남부터 휴전선까지는 어떤 비행기도 띄워서는 안 된다’고 선언하고 이를 지켜 나가면 ‘평양의 연극’은 금방 들통날 것이라는 의견이다. 이와 더불어 북한이 유화적으로 나올 때만 대북 지원을 해준다면 핵위기는 이른 시간 내에 해소되고 한반도 질서도 재편될 수 있다.

두 번째로는 MD(미사일 방어체제) 가입이 거론된다. 이 경우 ‘북한이 핵탄두를 달 수 있는 미사일 개발에 실패했다면서 왜 MD에 가입하느냐’는 반론이 나올 수 있다. 이에 대해 MD 가입론자들은 “1980년대 미국은 구체적인 계획이 없는 스타워즈 계획을 내놓아 소련을 무너뜨렸다. MD는 우주까지 포함한 대규모 방어계획이므로 우주발사체 개발에 노력하는 한국이 얻을 수 있는 실익이 적지 않다. MD 가입은 통일한국의 안보를 지키는 데도 큰 도움이 될 것이다”라고 지적한다.

북한 핵은 ‘뻥’일 가능성이 높다. 지금의 김정일 정권은 ‘더티 밤’을 무기로 정권을 연장하고 한국에 대한 위협을 계속하는 쇼를 벌이고 있을 가능성이 크다. 전문가들은 차기 정부는 북한 핵이 더티 밤인지부터 밝혀야 한다고 말한다. 이를 위해서는 북한에 비행금지구역을 선포하고 미국이 주도하는 MD에 참여하는 것이 좋은 전략이라고 충고한다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)