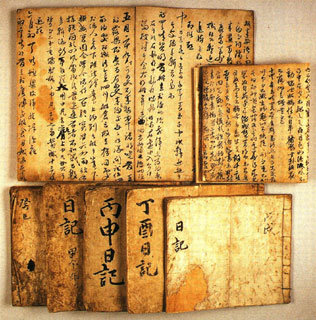

- 이순신이 임진왜란 7년간 쓴 ‘난중일기’는 병법서가 아니다. 그럼에도 우리는 ‘난중일기’에서 전쟁에 이기는 법만 보려 했다. 인간 이순신의 고민, 그 시대 조선의 문제는 외면했다. 필자는 수년간 난중일기를 통해 이순신과 이순신이 살던 시대를 이해하려 노력했다. 두려움에 점을 치는 이순신, 그의 연인들, 이순신을 만든 부하들은 우리가 몰랐거나 외면한, 위인전에선 볼 수 없었던 이순신의 또 다른 모습이다.

과학적 세계관으로 보면 점치는 행위는 원시적이고 비문명적 행위다. 그러나 살아 있는 모든 사람은 느끼든 못 느끼든 매 순간 점을 치며 산다. 의사결정 순간마다 수반되는 예측은 점과 다를 바 없다. 자신이 판단하는 것도 점이고, 남에게 물어보는 것도 점이며, 신에게 물어보는 것 역시 점이다. 그래서 ‘서경(書經)’의 ‘홍범(洪範)’은 이렇게 적었다.

“임금이 궁금증이 있다면, 먼저 임금 자신에게 물어보고, 다음은 대신과 백성에게 물어보고, 그런 다음에도 의문이 풀리지 않으면 거북점과 시초점에 물어보라. 세 사람이 점을 쳤는데 두 사람의 결과가 같다면 그 두 사람의 결과를 따르라.”

점친 기록 17회

‘태종실록’에는 점을 쳐 수도를 정하는 장면이 나온다. 태종은 고려의 수도였던 개성에서 즉위하면서 한양에 조선의 수도를 건설하려 했다. 그러나 창덕궁을 건설할 즈음, 수재와 가뭄이 연이으며 도읍 건설 부정론이 일어났다.

그때 태종은 고려 태조 왕건이 개성에 도읍을 정할 때 척전점(擲錢占·돈을 던져 길흉을 파악하는 점)을 쳐 그 결과에 따랐다며 한양·무악·개성 세 곳을 대상으로 척전점을 쳐 결정하라고 명했다. 결과는 한양은 2길(吉) 1흉(凶), 개성과 무악은 2흉 1길로 나타났다. 그에 따라 태종은 한양을 도읍으로 확정짓고 창덕궁을 창건했다.

이순신의 후원자이자 영의정이었던 류성룡(1542~1607)도 점을 자주 쳤다. 그가 남긴 ‘서애집’에는 점을 친 사례가 나온다.

임진(1592년) 6월. 나는 선조를 따라 평양에 피난해 있었다. 어머님은 왜적을 피해 동쪽으로 가셨다고 하는데 길이 끊겨 소식을 듣지 못했다. 어머님이 걱정되어 점을 쳐 곤지건괘를 얻었다. ‘초씨역림’의 점사를 보니, “아이가 활을 쏘니 어디로 떨어질지 모른다. 의심을 풀려고 점을 쳐도 아무도 피한 곳을 알 수 없다. 나라가 평안하니 머물러 있는 것이 이롭다. 군사와 도적이 이르지 아니하니 백성이 시끄러움이 없다(?或射御, 不知所定. 問于蓍龜, 孰可避之. 國安土樂. 宜利止居. 兵寇不作, 民無騷憂)”라고 했다. 후에 어머님의 소식을 들었는데, 형님이 어머님을 모시고 가평현에 있는 절인 조종사로 피난했다고 한다. 왜적이 그 주변에서 사방으로 나왔지만 산이 깊어 그곳에는 이르지 못했다고 한다. 그때가 괘를 얻은 날이고, 바로 어머님이 조종사에 있을 때였다.

이순신 시장(諡狀·임금에게 시호를 건의할 때 그가 살았을 때의 일을 적어 올리는 글)을 쓴 택당 이식(1584~1647)도 점을 아주 잘 쳤다. “공(이식)은 성질이 안정되어 마음에 망상이 없었으므로 어른들이 척전점을 시켜 임진왜란 시 피난할 곳을 물으면 그 길흉을 맞히지 못한 적이 없었다”고 했다. 이순신보다 한 세대 위의 인물로 ‘선조실록’의 자료로 활용된 ‘미암일기’를 남긴 미암 유희춘(1513~1577)도 점을 자주 쳤다.

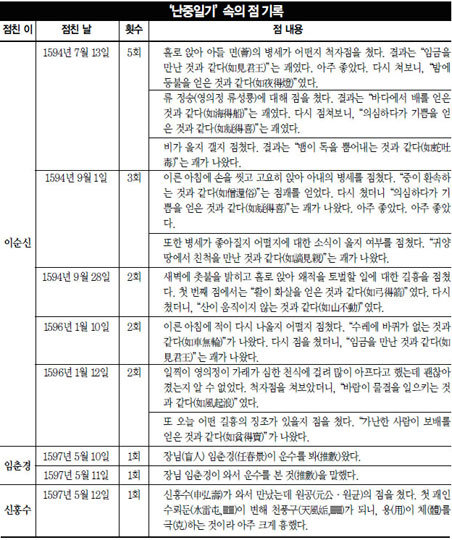

전쟁터에서 예측할 수 없는 운명의 수레를 돌리며 살았던 인간 이순신도 예외가 아니었다. ‘난중일기’에는 이순신이 스스로 점을 친 기록, 다른 사람이 점을 친 내용이 총 17번 등장한다. 이순신 자신이 직접 척자점(擲字占)을 친 것이 14회, 다른 사람이 친 것이 3회다. 점을 친 시기는 일기가 상대적으로 많이 남은 1594년, 1596년, 1597년이다. 1594년은 3일간 척자점 10회, 1596년은 2일간 척자점 4회, 1597년은 3일간 추수(推數) 2회와 주역점 1회의 기록이 나온다. 1597년의 점들은 이순신이 아니라 맹인 임춘경과 신홍수가 각각 추수와 주역점을 친 경우다.

아들, 류성룡, 비 걱정

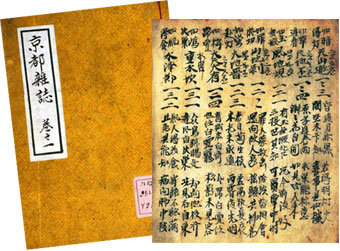

척사점(擲柶占·윷점)이 들어 있는 ‘경도잡지’ 표지(유득공 지음, 한국학중앙연구원 소장)와 척자점 (필자 소장,‘소강척자점’).

오늘날 일부 사람들은 그가 친 척자점을 ‘이충무공전서’ 편찬에도 참여했던 유득공( 1748~1807)의 ‘경도잡지(京都雜誌)’에 나오는 척사점, 즉 윷을 이용한 점이라고 보기도 한다. 그러나 ‘난중일기’에는 윷놀이 기록이 전혀 나오지 않고, 게다가 그 시기에 윷으로 ‘주역’을 활용한 작괘점을 친 기록이 없는 것을 보면, 윷점이 아니다. 이순신이 ‘난중일기’에 기록해놓은 종정도(從政圖) 놀이가 5회 등장하는 것으로 볼 때 종정도 놀이 도구인 윤목(輪木)을 활용한 점으로 보인다. 즉 척자점은 윤목을 던져(擲) 얻어낸 숫자를 척자점을 해설하는 텍스트, 예를 들면 ‘토정비결’과 같은 책에서 찾아 읽는 방식이다.

전장에 있는 군인이며 리더였던 이순신도 한 가족의 가장이다. 스스로가 선택한 업에 최선을 다하는 삶을 살았던 이순신도 그 업으로 인해 가장의 역할을 다할 수 없는 고뇌로 시름에 잠겼다. 특히 자신이 돌볼 수 없는 상태, 함께 곁에 머물지 못하는 상태에서 아내와 자식들의 질병 소식을 듣고, 점을 칠 수밖에 없었을 것이다.

1594년 7월 13일. 비가 계속 내렸다. 홀로 앉아 아들 면(?)의 병세가 어떤지 척자점(擲字占)을 쳤다. 결과는 “임금을 만난 것과 같다(如見君王)”는 괘였다. 아주 좋았다. 다시 쳐보니, “밤에 등불을 얻은 것과 같다(如夜得燈)”였다. 두 괘가 다 좋았다. 마음이 조금 놓였다. 또 류 정승(영의정 류성룡)에 대해 점을 쳤다. 결과는 “바다에서 배를 얻은 것과 같다(如海得船)”는 괘였다. 다시 점쳐보니, “의심하다가 기쁨을 얻은 것과 같다(如疑得喜)”는 괘였다. 아주 좋았다. 아주 좋았다. 저녁 내내 비가 내렸다. 홀로 앉아 있으니 마음을 가눌 수 없었다. … 비가 올지 갤지 점쳤다. 결과는 “뱀이 독을 뿜어내는 것과 같다(如蛇吐毒)”는 괘가 나왔다. 앞으로 큰 비가 내릴 것이다. 농사가 아주 걱정된다. 밤에 비가 퍼붓듯이 내렸다.

이 일기는 세 가지 이유로 점을 친 기록이다. 셋째 아들 면의 위독, 영의정 류성룡 걱정, 벼가 익는 시기에 연일 퍼붓는 비에 대한 걱정 때문이었다. 아들 면의 병 소식을 들은 뒤 이순신은 “애타고 답답하다”(6월 15일), “매우 걱정스럽다”(6월 17일), “병세가 다시 심해지고 또 피를 토하는 증세까지 있다”(7월 10일), “병이 어떠한지 궁금했다”(7월 11일)고 적었다. 점치기 전날인 7월 12일의 기록은 이러하다.

“저녁에 탐후선이 들어왔다. 어머니께서 평안하신 것은 자세히 알았는데, 면(?)의 병이 중하다고 했다. 아주 애가 타지만 어찌하랴. 영의정 류성룡이 죽었다는 부고가 순변사가 있는 곳에 왔다고 한다. 이는 미워하는 자들이 말을 지어 비방하는 것이다. 분노가 치밀었다. 이날 어두울 무렵(昏)에는 마음이 아주 어지러웠다. 홀로 빈 동헌에 앉아있으니, 마음을 걷잡을 수 없었다. 온갖 걱정으로 밤이 깊도록 잠을 잘 수 없었다. 류 정승이 만약 일찍 죽었다면 나랏일을 어떻게 해야 하나.”

아들 면과 ‘후원자’ 류성룡 걱정에 잠을 이루지 못했다. 그와 같은 걱정 속에서 이순신이 기댈 수 있는 것은 오직 하늘뿐이었을 것이다.

이순신의 점괘는 모두 긍정적이었다. 일기와 역사적 사실로 확인해보면, 실제로 아들 면은 그 후 병에서 회복했고, 류성룡도 소문과 달리 큰 문제없이 자신의 자리를 지켰다. 날씨는 그가 다음 날인 14일 일기에 “비가 계속 내렸다. 어제 저녁부터 빗발이 삼대같이 내려 지붕이 새어 마른 곳이 없다. 간신히 밤을 보냈다. 점괘를 얻은 그대로였다. 아주 지극히 절묘했다”고 쓴 것처럼 정확히 맞았다.

1594년 9월 1일. 맑았다. 앉았다 누웠다 하면서 잠들지 못했다. 촛불을 밝힌 채 뒤척였다. 이른 아침에 손을 씻고 고요히 앉아 아내의 병세를 점쳤다. “중이 환속하는 것과 같다(如僧還俗)”는 점괘를 얻었다. 다시 쳤더니 “의심하다가 기쁨을 얻은 것과 같다(如疑得喜)”는 괘가 나왔다. 아주 좋았다. 아주 좋았다. 또한 병세가 좋아질지 어떨지에 대한 소식이 올지를 점쳤다. “귀양 땅에서 친척을 만난 것과 같다(如謫見親)”는 괘가 나왔다. 이 또한 오늘 안에 좋은 소식을 들을 징조였다.

한 여인의 남편 이순신이 점을 친 일기다. 8월 27일 일기에는 “아침에 아들 울(蔚)이 보낸 편지를 보았더니 아내의 병이 위독하다고 했다. 그래서 아들 회(?)를 내보냈다”고 한다. “이날 아침 탐후선이 들어왔는데, 아내의 병이 아주 위독하다고 했다. 이미 생사가 결정되었을지도 모르겠다. 나랏일이 이러니 다른 일은 생각조차 할 수 없다 그러나 아들 셋, 딸 하나가 장차 어떻게 살 수 있을까. 마음이 아프고 괴로웠다… 밤 9시부터 마음이 어지러워 잠을 들 수 없었다.”8월 30일의 일기다.

당시 이순신의 부인 상주 방씨는 아산에 있었다. 이순신과는 전쟁 중 거의 만나지 못했던 듯하다. 이순신은 남쪽 바닷가에서 일본군과 전투를 하거나 대치하며 군사와 백성들을 먹여 살리기 바빴다. 방씨는 남편 이순신을 나라와 백성에게 빼앗겼고, 이순신은 사랑하는 아내 대신 군사와 백성을 사랑하며 지냈다.

그런 중에 들려온 아내의 병 소식은 이순신의 마음을 아프게 했다. 미안한 마음과 죄스러운 마음이 가득했다. 안타까운 마음을 담아 아무것도 할 수 없는 자신을 탓하며 이순신은 하늘에 기댔다. 이순신의 지극 정성이 통했는지 점괘는 좋았다. 점을 친 다음 날인 9월 2일 일기에는 “저녁에 탐후선이 들어왔다. 아내의 병이 조금 나아졌는데, 원기(元氣)가 아주 약하다고 했다. 매우 걱정되었다”며 점괘처럼 아내가 회복되고 있는 사실이 나온다.

불태(不殆)의 장수, 불패의 장수 이순신이 될 수 있었던 이유는 많다. 그 중 대표적인 것의 하나가 유비무환의 행동방식이다. 사소한 징후까지 세심하게 미리 살피고, 철저히 경계하는 모습이 그것이다. 이순신은 장수로서 전투를 대비하기 위해 점을 치기도 했다.

1594년 9월 28일. 흐렸다. 새벽에 촛불을 밝히고 홀로 앉아 왜적을 토벌할 일에 대한 길흉을 점쳤다. 첫 번째 점에서는 “활이 화살을 얻은 것과 같다(如弓得箭)”였다. 다시 쳤더니, “산이 움직이지 않는 것과 같다(如山不動)”였다. 바람이 순하지 않았다. 흉도(胸島) 안 바다에 진을 치고 잤다.

1596년 1월 10일. 맑았으나 서풍이 크게 불었다. 이른 아침에 적이 다시 나올지 어떨지 점쳤다. “수레에 바퀴가 없는 것과 같다(如車無輪)”가 나왔다. 다시 점을 쳤더니, “임금을 만난 것과 같다(如見君王)”는 괘가 나왔다. 모두 길한 괘라고 기뻐했다.

전투 예측하는 점

이 두 사례는 전투를 앞두었거나 적의 동향을 파악하려 할 때 친 점이다. 1594년 9월 28일의 점은 도원수 권율과 도체찰사 윤두수가 주도해 육군과 수군이 합동으로 전개할 장문포 전투 전날 친 것이다. 이순신은 전투를 앞둔 상태에서 점을 통해 전투를 예측하고, 준비 상태나 예상할 수 없는 문제점에 대한 아이디어를 얻기 위해 점을 쳤다.

신기한 것은 이날 첫 번째 점사다. ‘활이 화살을 얻은 것과 같다(如弓得箭)’는 전투가 연상된다. 이순신이 친 척자점 텍스트의 점사는 모두 ‘주역’의 64괘처럼 64개다. 그런데 이 점사처럼 전투를 직접 연상케 하는 점사는 ‘죄가 있는데 공을 세우는 것과 같다(如罪成功)’ ‘활은 있지만 화살이 없는 것과 같다(如弓無箭)’ ‘호랑이가 소와 싸우는 것과 같다(如虎鬪牛)’ ‘활에 활시위가 없는 것과 같다(如弓無弦)’ 정도다. 그런데 그중 하나인 여궁득전(如弓得箭) 점사가 나온 것이다. 그 의미를 살펴보면, 활에 화살까지 더해졌다는 것은 철저한 준비를 뜻한다. 22일 이후의 일기를 보아도 수륙합동작전은 철저하게 준비된 상태다. 임진란의 영웅인 권율·이순신·원균은 물론 의병 영웅 곽재우·김덕령까지 참전했기 때문이다.

점사는 전투 준비가 완전하다는 것을 보여주었다. 이순신은 전투 결과까지 알고 싶었다. 그래서 다시 점을 쳤다. ‘산이 움직이지 않는 것과 같다(如山不動)’는 점사가 나왔다. 직접적인 해석이 어렵기에 연상을 해보면 성과가 없을 듯한 의미로 해석된다. 전투 결과를 기록한 일기인 9월 29일부터 10월 8일까지 일기를 보면, 일본군은 ‘산이 움직이지 않는 것’처럼 산속에 숨어 전투를 회피했다. 애매모호하긴 하지만 점사가 적중한 것이다.

1596년 1월 10일의 척자점은 1월 7일 일본군 5명이 항복해 오고, 그들로부터 일본군의 동향을 확인한 결과에 따른 점이라고 추정된다. 점사는 ‘수레에 바퀴가 없는 것과 같다(如車無輪)’였다. 바퀴 없는 수레는 움직일 수 없다. 점사는 일본군이 움직이지 않을 것을 연상케 해준다. 이순신이 다시 점을 친 결과는 1594년 7월 13일, 아들 면의 병을 걱정하면서 쳤을 때 얻은 점사인 ‘임금을 만난 것과 같다(如見君王)’와 같다. 좋은 점사였다. 그 후의 일기를 보아도 일본군은 조선 수군을 공격하지 않았다.

이순신이 새벽에 세수를 하고 단정히 앉아 점을 치는 모습은 부귀영화를 꿈꾼 그 시대의 다른 양반이나, 오늘날의 세속인과는 큰 차이가 있다. 그는 출세와 횡재를 꿈꾸지 않았다.

이순신의 점에는 가족을 부양하고 책임져야 할 가장이 자신에게 주어진 소명에 충실하고자 불가피하게 가장의 책임을 다하지 못하는 것에 대한 자책감이 담겼다. 또 그 어떤 상황에서나 도망치지 않으며 가장 먼저, 맨 앞에서 치열하게 싸운 리더의 모습이 투영됐다. 부하에게 때로는 엄하고, 때로는 자상했던 최고 지도자였지만, 자신의 자리에 돌아와 홀로 있을 때는 고독에 시름에 잠기고, 눈물 흘리며 밤을 지새우는 평범한 한 인간의 모습이 드러나는 지점이기도 하다.

매 순간을 치열하게

그 무엇보다도 그는 점(占)까지도 적극 활용해 예측 불가능한 미래, 불확실성을 극복하고자 했던, 진정한 유비무환의 삶을 살았던 사람이다. 그 때문인지 이순신의 점은 100% 적중했다. 게다가 그의 점은 언제나 긍정적 결과에 이르렀다.

이는 ‘지성이면 감천’이라는 말의 실증이기도 하다. 심리학자 카를 융이 ‘주역’을 갖고 정성을 다해 점을 친 뒤 얻어낸 답이 자신을 항상 놀라게 만들었고 통찰력을 주었다는 것과 같다. 나폴레옹도 점을 활용해 군사들의 사기를 올리기도 했고, 이순신처럼 전투를 앞두고 성패와 진퇴를 예측하기도 했다.

이순신, 융, 나폴레옹은 모두 점을 출세와 행운을 얻기 위한 수단으로 생각하지 않았다. 그들은 유비무환을 위해 스스로의 상상력을 키우고 최선을 택할 수 있는 수단으로 점을 활용했다. 보기에 따라 무시해도 될 사소한 징후조차 날카롭게 관찰하고 이를 활용하려는 데서 매 순간을 치열하게 사는 지독한 노력가의 모습이 보인다.

|

점을 치는 이들의 행위는 결국 자신에게 묻고, 다른 이에게 묻고, 겸손하게 하늘에 물으며 하늘의 뜻을 따라 살려는 행동이다. 이순신은 그 점에서 나폴레옹이나 카를 융과도 다르다. 조금도 사심 없이 전쟁터에서 가족과 나라 걱정에 점을 치고, 그런 자신의 소망이 이뤄지기를 간절히 열망한 인물이기 때문이다. 그에게 점은 수신(修身)과 겸손을 위한 수단이기도 했다. 일기를 쓰면서 하루하루 자신을 돌아보고 반성하는 인물, 저 높은 하늘에 한없이 겸손한 인물임을 그의 점이 증명한다.

이순신의 점은 사리사욕을 위한 저급한 점이 아니라, 아버지와 남편의 점, 하늘을 공경하며 마음을 닦던 선비의 점, 국가와 백성의 생존을 책임진 장수의 점이었다. 이순신처럼 그런 마음과 자세로 점을 친다면 그 어떤 점이라도 확실하게 긍정적인 응답을 받을 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)