‘신동아’도 2005년 6월호에 ‘고지혈증, 기름청소로 뿌리뽑자’는 제목의 권말부록을 펴냈다. 심근경색증이나 고혈압, 당뇨병의 원인인 고지혈증을 테마로 잡고, 권위자들을 필진으로 내세워 호평을 받았다. 어떤 병원에서는 그 부록을 별도 책자로 제작해 안내서로 활용하고 있는 것을 봤다.

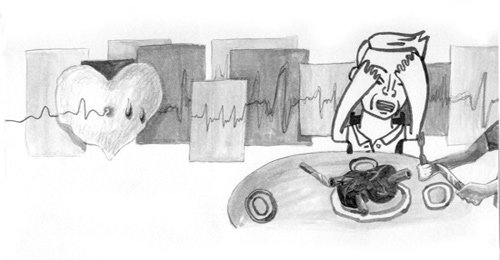

나는 그 책자를 읽고 만시지탄(晩時之歎)의 감회에 젖었다. 그동안 거의 ‘무지의 경지’에서 돌연사의 위험을 안고 살아왔기 때문이다. 건강에 너무나 무지했던 나 자신에 대한 반성이 이 글을 쓴 동기라면 동기다.

나는 지금 제 2의 인생을 살고 있다. 천우신조로 회생치 못했더라면 이 세상 사람이 아닐뿐더러 이 글 또한 쓸 수 없었을 것이다.

2004년 6월19일. 광주에 거주하는 고향 친구들의 모임날이었다. 경남 양산 통도사를 탐방할 계획이었다. 일행은 오전 8시경 관광버스에 몸을 싣고 남해고속도로를 달렸다. 사천휴게소에 들러 주최측이 마련한 참깨죽 등 음식을 배불리 먹고 목적지를 향해 가던 중 심한 통증에 시달렸다. 속이 메슥거리고 현기증마저 이는 것이었다. 갑자기 화장실에 가고 싶었다.

지병인 어지럼증이 또 시작되는구나 싶었다. 바깥바람을 쐬고 화장실에 다녀오면 증세가 호전될 것 같아 황급히 운전기사를 찾았다.

“기사 양반, 차 좀 세워야겠소.”

일각여삼추(一刻如三秋)는 이런 경우를 두고 생겨난 말 같았다. 이윽고 버스는 속도를 늦추며 진영휴게소로 접어들었다. 나는 버스가 멈추기도 전에 몸을 일으켜 내릴 준비를 했다. 급히 몸을 일으키자, 잦아지려던 어지럼증이 심하게 일었다. 그럴 때는 곧바로 주저앉거나 옆 사람의 부축을 받아야 하는데, 버스가 멈추자마자 황급하게 승강구로 내려선 게 불찰이었다. 정신없이 화장실을 향해 발걸음을 옮기다 말고 넘어진 듯싶은데, 그후의 일은 전혀 기억이 없다.

정신이 들고 보니, 나는 병원 응급실에 누워 있었다. 팔에는 링거가 꽂혀 있고 광대뼈 부위가 매우 아팠다. 손으로 환부를 쓰다듬자 광대뼈 부위는 으스러지고 심하게 부어 있었다. 침상 주위에는 통도사 탐방을 포기한 친구들이 근심스러운 얼굴로 서 있었다. 벽에 걸린 벽시계로 시선이 갔다. 오후 2시였다. 진영휴게소에 도착한 시각이 10시 30분경이었으니 3시간 30분 동안이나 정신을 잃고 있었던 모양이다. 친구들은 반색을 했다.

“친구야, 괜찮냐? 꼭 죽는 줄 알았지 뭐냐. 넌 두 세상을 사는 줄 알아라.”

“내가 왜 이러고 있지?” 하는 내게 친구들이 당시 상황을 들려줬다.

맨 먼저 관광버스에서 내린 나는 10여 m 거리를 휘청거리며 걸었다. 그러더니 상체를 숙이며 주차장 광장 아스팔트에 얼굴을 박은 채 푹 고꾸라져버렸다. 화장실을 가기 위해 내 뒤를 따르던 친구들은 내가 돌에 걸려 넘어졌나 싶어 급히 달려와 엎어진 나를 일으켜 세우려 했다. 그런데 웬걸, 내가 입에 게거품을 문 채 완전히 의식을 잃은 게 아닌가.

“일 났다. 사람 살려!”

친구들의 외침을 듣고 휴게소에 있던 여행객들이 모여들어 북새질쳤는데, 사람이 많다 보니 그중엔 응급 처치 전문가도 있었다. 소지한 수지침으로 손가락과 발가락을 따는 사람, 배 위로 올라타 심장 마사지를 하는 사람, 사지를 주무르는 사람…. 생판 모르는 사람들이었지만 모두 한마음으로 환자 구조작전에 팔을 걷어붙였다. 그러고는 119 신고를 받고 출동한 구급차가 달려와 졸도한 나를 후송했다는 것이다.

현장에 있던 사람들은 이구동성으로 내가 ‘죽거나 혹은 불구자가 될 것’이라고 예측했단다. 친구들은 사찰 탐방을 포기한 채 우리집에 연락을 취하고 내가 깨어나기만을 기다렸다. 다행히 내가 의식을 되찾고 모든 게 정상으로 돌아와 주변 사람들은 안도의 한숨을 내쉬었다. 나는 거짓말처럼 멀쩡했다. 담당 의사가 다가왔다.

“천만 다행입니다. 뇌파 검사를 한번 받아보시는 게 좋을 듯합니다.”

의사는 고개를 갸웃거리며 보호자격인 친구들을 따로 불러냈다. 나중에 들은 얘긴데, 당시 의사는 내 병증을 간질이라고 말했다는 것이다. 그도 그럴 것이, 언제 그랬냐 싶게 멀쩡하게 깨어났고 날씨도 궂어 비가 오락가락했으므로 내가 ‘지랄병’을 한바탕 치른 것으로 오진한 것이다.

며칠 후 집 근처 종합병원에서 각종 검진을 받았으나 아무런 이상을 발견할 수 없었다. 의료진의 오진으로 나는 심근경색증과는 거리가 먼 간질 환자가 돼버렸다.

내 지병인 어지럼 증세는 5~6년 전부터 나타나기 시작했다. 어느 날, 잠자리에서 일어나 화장실에 가려는데 어지러워 바로 설 수가 없었다. 생리 현상도 네 발로 기면서 처리했다. 체증(滯症) 비슷한 것이, 배가 살살 아프고 등에서 식은땀이 줄줄 흘러내렸다. 그런데 누워만 있으면 괜찮았다. 그렇게 하루 이틀 버티고 나면 언제 그랬냐 싶게 증세가 사라졌다.

신경외과에 몇 차례 가봤으나 의사는 딱히 내 병을 짚어내지 못하고 “과로이므로 며칠만 푹 쉬면 나을 거라”고 진단할 뿐이었다. 심장에 관해서 언급한 의사는 여태 한 사람도 없었다. 그런 증세는 간헐적으로 1년이면 대여섯 차례 발생했다. 그때마다 병원에 가면 과로라는 둥 대수롭잖게 진단했다.

그런 곤욕을 치르고도 아무런 대비 없이 허송하던 2005년 봄 어느 날이었다. 야트막한 뒷산을 오르는데 숨이 차서 무척이나 힘이 들었다. 날이 갈수록 계단을 오르내리기도 벅찼다. 그뿐이 아니었다. 세수를 하거나 머리만 감아도 힘이 달리고 숨이 찼다.

보통 일이 아니어서 내과 병원을 찾았더니 의사는 심장 계통에 문제가 있는 것 같다며 심장센터가 있는 큰 병원으로 가보라고 말했다. 심장관계 질환을 언급한 것은 그때가 처음이었다. 심장센터에서는 각종 검사를 했다. 마침내 심근경색증이라는 진단이 내려졌다.

의사는 내가 돌연사할 위험이 크므로 급히 수술해야 한다고 말했다. 서혜부(鼠蹊部)의 혈관을 절단, 약물을 투여하는 심혈관조영술을 시행했다. 세 갈래의 관상동맥 중 가운뎃부분이 콱 막혀 있는 걸 알 수 있었다.

“선생님, 제가 누명을 벗겨드렸습니다.”

담당 의사는 내가 간질 진단을 받았다고 말하자 이렇게 말하며 환하게 웃었다. 휴게소 졸도 사건이 있던 날로부터 10개월 만의 일이었다.

“매일 아침저녁으로 약을 드시고 매월 한 차례 병원에 들러야 하며 시술 6개월 후에는 다시 입원해 검사를 받아야 합니다.”

퇴원하는 날 의사가 당부한 말이었다. 수술 결과를 확인하고 재발 여부를 검진하기 위해서라는 것이다. 며칠 전, 검사 날짜에 심장센터를 찾았더니 재발 위험이 없어 보인다고 진단했다. 퇴원 후, 되도록 육류 섭취를 피하고 가벼운 운동으로 건강을 보살핀 결과였다.

|

한 달 전쯤, 교직에서 정년을 맞은 친구에게서 전화가 걸려왔다. 무등산을 오르다가 숨이 차 도중하차했다는 사연이었다. 나는 그 친구의 병세가 나와 흡사한 점이 많아 조언을 서슴지 않았다. 친구도 나를 시술한 심장 센터를 찾았는데 결과는 ‘역시나’였다. 관상동맥이 막혀 있었던 것이다. 그는 “친구 잘 둔 덕분에 고통 없이 병인(病因)을 쉽게 찾아낼 수 있었다”며 기뻐했다.

요즘 식생활의 서구화로 심혈관계 질환이 점점 느는 추세라고 한다. 윤택한 생활 덕분에 잘 먹고 편해서 생긴 현대병이라고 하니 인간이 자초한 업보가 아닌가도 싶다.

나와 비슷한 증세의 사람들이 이 글을 읽고, 새해 건강한 생활을 영위하시길 바란다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 ‘반중 지도자군(群)’의 행진](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9e/7c/5e/699e7c5e023ba0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)