- 論文 뒤지고 地官 따라다니며 1년에 19일치 作業

- 誤譯 많으면 資格停止…‘戰爭 같은 飜譯’

- 古典 映畵·드라마는 華麗하지만 飜譯 現實은 초라

- ‘記錄 寶庫’ 活用하려면 體系的 人才養成 必要

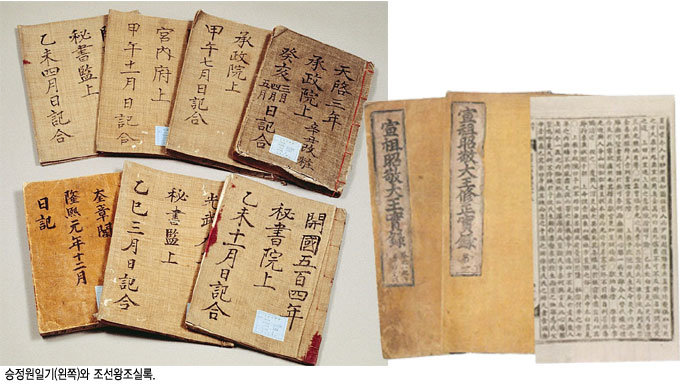

이곳에선 ‘승정원일기’와 ‘조선왕조실록’ 번역팀이 핀셋으로 콩알을 집어 옮기듯, 한 자 한 자 선조들의 지혜를 한글로 옮기고 있었다. 승정원일기는 조선 인조대(代)부터 순종대까지 288년간 임금과 신하의 대화 등을 기록한 일기. 올해로 22년째 번역 중이다. 조선왕조실록은 1993년 완역했지만, 당시의 번역 오류를 바로잡고 직역투의 번역을 현대 어법으로 바꾸기 위해 2011년부터 재번역에 매달렸다.

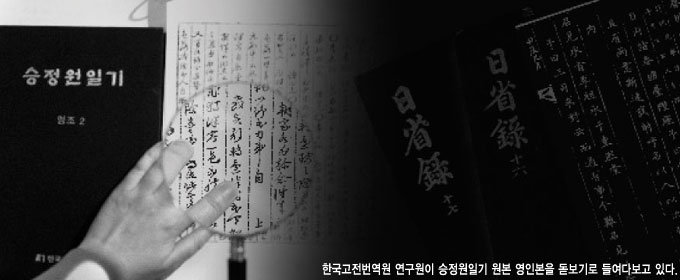

연구원들은 원본 영인본(影印本)과 전산화(DB)한 텍스트를 비교한 뒤 문헌들을 참고하면서 번역한다. 양반 자세를 하고 고문헌을 뒤적이거나 한 손으로 부채질을 하며 생각에 잠긴 연구원들의 이마에는 송글송글 땀방울이 맺혔다. 추가 취재를 위해 두 차례 더 번역원을 방문했을 때도 그들은 같은 자리에서 같은 모습을 하고 있었다.

문헌 속 시간 여행

최 실장의 설명처럼, 연구원들은 번역을 하다가 낯선 한자와 마주치면 손을 이마에 대고 골똘히 생각에 잠겼다. 조선시대 법전이나 당시 사회상을 담은 옛 문헌을 뒤적이기도 하고, 혼자 힘으로 안 되면 서로 원고를 검토하는 ‘공동번역’ 시간에 논의하거나 선배 연구원에게 자문을 구하면서 고비를 넘겼다.

번역에 앞서 초서(草書)로 쓰인 원문을 해서(楷書, 정서)와 비교하기도 했다. 임금의 말 한마디 놓치지 않으려는 기록자의 빠른 필기체 초서는, 평소 한자를 좀 안다고 자신하던 기자에게도 ‘외계 문자’로 보였다. 김태훈 승정원일기 번역팀장의 말에서는 비장감마저 묻어났다.

“오역(誤譯)은 어쩔 수 없는 한계이지만, 최소화하려고 노력합니다. 전산화를 거친 원문 1만 자 가운데 보통 6자 정도의 오류가 나옵니다. 역자(譯者)가 아무리 심혈을 기울인다고 해도 오역은 나오게 마련입니다. 1년에 두 차례 ‘번역 평가’를 하는데, 여기에서 오역이 나오면 15점, 어색한 표현의 번역은 3점 감점하는 식으로 평가해 85점을 못 넘으면 전체를 재번역해야 합니다. 재번역에서 또다시 85점을 넘지 못하면 역자 위촉을 중단하죠. 최고 수준의 전문가들이 역자 자격증을 회수당하면 자존심에 큰 상처를 받겠죠. 그러니 거의 전쟁 수준입니다.”

역사문헌번역실에서 기자의 눈길을 끈 것은 승정원일기다. 연구원 10명과 프리랜서 전문 역자 34명 등 44명의 고전 전문가들이 번역에 뛰어든 승정원일기는 왕명 출납을 관장하던, 지금의 대통령비서실 격인 승정원에서 남긴 그날그날의 일기다. 정7품 주서(注書)가 임금을 시종하면서 국정 전반에 관한 보고와 이에 대한 임금의 명령과 대화 등을 빠짐없이 기록했다. 임금과 신하가 경연(經筵)에서 학문을 토론하는 대목, 내의원에서 임금을 진료하면서 문진(問診)하는 대목, 국정을 논하는 대목 등을 들여다보면 역사를 거슬러 당대의 현장에 와 있는 듯하다.

2억4000만 字!

‘나의 죽음을 적에게 알리지 말라’는 이순신의 유언도 승정원일기 인조 9년 4월 5일 기사에 보인다. 여기에 나오는 인조와 이원익(李元翼·1547∼1634)의 대화를 살펴보자. 1631년 4월 5일 인조는 경희궁 흥정당(興政堂)에서 이원익을 만났다.

이원익 : 고(故) 통제사(統制使) 이순신 같은 사람은 얻기 어렵습니다. 요즘에는 이순신 같은 자를 보지 못했습니다.

인조 : 왜란 당시에 인물이라고는 이순신 하나밖에 없었다.

이원익 : 이순신의 아들 이예가 현재 충훈부 도사로 있는데 그도 얻기 어려운 인물입니다. 왜란 때 이순신이 죽음에 임박하자 이예가 아버지를 안고서 흐느꼈는데, 이순신이 적과 대치하고 있으니 죽음을 알리지 말라고 하였습니다. 이예는 일부러 그의 죽음을 알리지 않고 아무 일도 없는 듯이 전투를 독려하였습니다.

“연간 번역 계획에 맞춰 목표 번역량을 정해 임무를 줍니다. 번역 시작 전에는 번역의 통일성을 갖추기 위해 번역 지침을 숙지하죠. 역자 한 사람이 평균 1년에 19일치 기록을 번역해 한 책으로 내는데, 원문이 9만2000자(200자 원고지 1800장 분량)쯤 됩니다. 현재는 영조 5∼8년의 기록을 번역하고 있는데, 영조는 유독 신하들과 경연과 대화를 많이 해 당시 주서가 엄청 고생했을 거 같아요(웃음).”

김태훈 팀장의 말마따나 고전 번역은 참으로 지난한 작업이다. 조선시대 왕들은 신하와 대화할 때면 중국 고사나 선대 임금의 발언 등을 인용하며 ‘그 사람’ ‘그 당시’처럼 대명사를 썼다. 주서는 그대로 기록했다. 당시 사람들은 그 뜻을 이해했지만, 수백 년 뒤의 역자는 그 이전의 기록을 다시 들여다봐야 그 의미를 짐작할 수 있다.

한 연구원은 왕실 묘터를 잡기 위해 논의하는 부분을 번역하다가 도무지 이해가 되지 않아 지관(地官)을 따라 답사를 다닌 끝에 용어와 뜻을 파악했다. 정확한 번역은 이렇게 나온다. 1994년부터 승정원일기 번역을 시작했지만 예정된 전체 번역서 2449책 중 지난해까지 765책(16.9%)을 마친 걸 봐도 그 고단함과 정치(精緻)함을 짐작할 수 있다.

그나마 다행인 점은 초서와 한문에 정통한 한학자 70명이 1960∼1977년 18년간 초서를 정자(해서)로 바꾸는 작업을 한 것. 이후 국사편찬위원회와 서울대 규장각한국학연구원이 인터넷 DB화해놓은 것도 번역 작업에 큰 도움을 줬다고 한다.

오바마의 감탄

우리나라는 현재 11종의 세계기록유산을 보유했는데, 이 가운데 역사기록으로는 조선왕조실록(1997년), 승정원일기(2001년), 일성록(2011년)이 등재됐다. 이명학 한국고전번역원장은 “한 나라에서 역사 기록이 3종이나 등재된 사례는 찾아보기 어렵다”며 이렇게 말했다.

“승정원일기는 승정원을 거친 모든 문서와 그날의 일을 바로바로 기록한 1차 자료여서 기록자의 역사 인식이나 정치적 이해관계가 개입될 여지가 없어요. 편찬자의 눈을 통해 본 역사가 아니기에 사료 가치는 더욱 뛰어나죠. 조선왕조실록도 마찬가지입니다.

지난해 방한한 버락 오바마 미국 대통령도 경복궁에서 조선왕조실록에 대해 듣고는 ‘단순한 왕조의 역사가 아닌 조선의 사회사 아니냐’고 했습니다. 남의 나라 대통령도 그 가치를 인정하는데, 정작 우리는 우리의 기록유산을 ‘언젠가 번역하겠지’ 하고 안이하게 생각했어요. 우리가 더욱 관심을 갖고 노력해야 합니다. 저부터 반성하고 있습니다.”

재번역을 시작한 조선왕조실록은 전체 600책 중 40여 책의 번역을 마쳤고, 앞으로 1년에 50책씩 재번역해야 한다. 조선 전기는 고려의 제도가 ‘조선화’하는 시점이라 생경한 어휘가 종종 등장한다. 기존 번역에서는 어휘의 분명한 의미를 밝힐 역사적 지식과 자료가 없어 역사 어휘를 그대로 풀어 썼다고 한다. 재번역을 하면서는 이런 문제점을 바로잡고 있다.

예를 들어 ‘재내제군(在內諸君)’이라는 어휘가 나오는데, 여러 대군(大君)이나 왕자군(王子君)을 가리키던 말이었다. 조선 전기에는 종친부를 재내제군부라고 칭하기도 했다. 과거 번역에서는 이를 ‘궐내에 있는 제군’으로 풀어 번역했다. 어휘 정리 작업이 체계적이지 않아 발생한 번역 오류다.

조선왕조실록 번역에 뛰어든 강대걸 연구원은 “실록은 문집 번역과 달리 시점을 정확히 이해해야 전체 맥락을 이해할 수 있다”며 실록 번역의 어려움을 다음과 같은 사례를 들어 설명했다.

“영조의 첫째 아들인 효장세자(사도세자의 형)가 11월 19일에 11세의 나이로 죽었는데, 내시가 3경(更·대략 오후 11시∼오전 1시) 1점(點·경을 다섯 등분한 시간)에 죽었다고 보고하자, 영조가 다시 ‘몇 시 몇 분이냐’고 물어봐요. 그런데 내시는 ‘해시(亥時·오후 9∼11시)’라고 답합니다. 3경이면 자시(子時·오후 11시∼오전 1시)인데 말이죠. 조선시대는 낮에는 우리가 흔히 아는 12시진(時辰)을 썼지만, 해가 지고 뜰 때까지의 밤 시간은 5경으로 나눠 사용했어요. 요즘 시간으로는 6시 40~50분부터 2시간 단위로 초경, 2경, 3경이 됩니다. 그러니 3경이라고 해도, 10시 40~50분 사이에 죽으면 12시진으로는 해시가 되죠. 계절마다 밤 길이가 달라 1경이 봄 · 가을은 1시간 33분, 겨울엔 2시간 4분, 여름엔 1시간 2분이었거든요.”

‘지혜의 코드’를 찾아라

이처럼 실록을 번역하려면 해당 분야에 대한 정확한 지식이 있어야 한다. 그래서 번역 작업은 더욱 고될 수밖에 없다. 번역은 역사를 추적한다. 기자는 이곳 연구원들을 만나면서 댄 브라운의 소설 ‘다빈치 코드’를 떠올렸다. 루브르 박물관 큐레이터 자크 소니에르가 남긴 불가사의한 수수께끼를 풀어가는 기호학자 로버트 랭던과 소피 느뷔. 시온 수도회와 오푸스 데이가 예수 그리스도가 마리아 막달레나와 결혼해 아이를 가졌다는 사실을 두고 벌이는 사투! 고전번역원의 ‘번역 전사(戰士)’들도 시간 속에 숨은 코드를 찾는다. 조상의 지혜를 후대에 전하기 위해.

정영미 조선왕조실록 번역팀장은 “문집류 번역은 머릿속 지식과 사전으로 했다면, 실록 번역은 정치사, 법전, 제도, 문화 등을 다 알고 정확한 맥락을 이해해야 번역이 가능하기 때문에 ‘재번역’이라 해도 사실상 첫 번역이나 마찬가지”라고 했다.

북한은 우리보다 앞선 1983년 ‘리조실록(李朝實錄)’을 완간했는데, 한자어를 순한글로 풀어 쓴 것이 특징이라고 한다. 예를 들어 현종실록에 나오는 ‘설문과정시 취박태상등팔인(設文科庭試 取朴泰尙等八人)’을 우리는 “문과 정시(文科庭試)를 시행하여 박태상(朴泰尙) 등 8인을 뽑았다”라고 번역했지만, 북한은 “문과 과거시험을 대궐 뜰에서 보이고 박태상 등 8명을 뽑았다”라고 풀이했다. ‘설기청제우사문(設祈晴祭于四門)’을 우리는 “기청제(祈晴祭)를 사대문(四大門)에서 설행(設行)하였다”로, 북한은 “네 군데의 성문에다 비 개이기를 비는 제사를 지냈다”고 번역했다. 기청제는 입추가 지나도 장마가 계속될 때 비가 그치기를 비는 제사다.

‘연산군일기’의 한 줄 해석에서 생겨난 영화 ‘왕의 남자’, ‘중종실록’에서 힌트를 얻은 드라마 ‘대장금’, 광해군일기의 보름치 기록에 상상력을 보탠 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’ 같은 문화 콘텐츠도 이들 연구원의 ‘핀셋’에서 처음 비롯된 셈이니, 우리 고전과 기록유산의 잠재력에 대해서는 굳이 설명할 필요 없을 것이다. 그러나 영화 ‘명량’이 관객 1700만 명을 동원하고 역사 드라마가 최고의 시청률을 자랑하지만, 이런 성과를 가능하게 한 고전 번역 현실은 초라하다.

내년이면 서울 진관동 SH공사 부지에 신청사를 짓게 돼 고전번역원의 50년 숙원사업은 성취한 듯 보이지만 문제는 인력이다. 당대 제도나 정치 등 역사학적 배경지식을 갖춘 번역자를 양성하고 정당한 대우를 해줘야 하지만 현실은 그렇지 못하다.

현재 번역 사업에 참여한 위촉 역자들은 주로 대학원생이나 시간강사다. 주부도 적지 않다. 이들에게 200자 원고지 1장당 평균 1만4000원을 지급한다. 1년 평균 원고지 1800장 분량을 번역하는 것으로 단순 계산하면 연봉은 2500만 원 정도다. 고급 역자에게는 조금 더 얹어준다. 정영미 팀장은 “번역을 빨리 하라고 하는데, 인력은 태부족”이라고 한숨을 내쉰다.

번역을 위한 연수과정이 최단 5년 걸리고, 그 후 2, 3년 집중 교육을 통해 경험을 쌓아야 비로소 전문역자가 됩니다. 역자 한 명을 키우는 데 10년 걸리는 셈이죠. 역자들의 전문성을 키우기 위해 한국고전번역원 부설 고전번역교육원을 대학원대학교로 바꾸고, 번역료를 인상하는 등 처우를 개선해야 인재들이 이 분야로 진출할 겁니다.”

지금은 고전번역교육원에서 7년 과정의 전문 번역과정을 수료해도 학위를 받을 수 없다. 번역 전문가 대부분은 일반대학원에 진학해 학위를 별도로 따야 한다. 정 팀장은 이런 문제점을 지적한 것이다.

에어컨이 ‘빵빵하게’ 켜진 사무실에서 검색어를 입력하면 ‘좌라락~’ 펼쳐지는 조선왕조실록은 찜통 번역실에서 옛 문헌 속 한 자, 한 자를 핀셋으로 집어 옮겨놓은 연구원들의 노력과 한숨의 결과물이다. 극단적인 기우(杞憂)일 수 있지만, 그들이 없다면 우리의 고전을 중국어로 옮겼다가 다시 한국어로 번역하는 상황이 오지 않을까.

|

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)