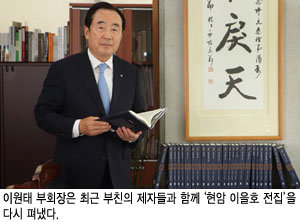

- 현암(玄庵) 이을호(李乙浩) 선생은 이제마의 사상의학을 재건하고, 다산학(茶山學)을 정립하는 등 ‘한국학’의 큰 틀을 세운 거목이다. 최근 그의 저술을 집대성하고 제자들의 연구 성과를 모은 전집(총 27권)이 출간됐다.

“그래?”

“선산 조부님 산소 위 왼편으로 조금 올라간 곳인데 짐작이 가십니까.”

“알겠네.”

“장의(葬儀)위원장으로는 정종 박사를 모시면 어떨까 합니다만….”

“괜찮지. 너무 번거롭게 하지는 말고, 쓸데없이 비석 같은 것도 세우지 말게.”

1998년 3월 10일 오후, 나는 은사 이을호(1910~1998) 선생과 영원히 이별할 날을 3일 남겨놓고, 광주광역시 문흥동 자택에서 평소처럼 조용조용히 말을 나누고 있었다. 그 며칠 전에 안진오 전남대 철학과 교수와 선생의 장자 이원태 씨, 그리고 이름 있다는 지관을 대동하고 선생의 선산에 가서 유택을 정하고 온 것이다.

임종을 앞둔 선생은 이처럼 세상의 모든 집착에서 벗어나고 계셨다. 흡사 오늘 밤이 지나면 내일이 오는 것처럼, 이세상에서 저세상으로 가는 것을 평상의 일처럼 여기셨다.

선생은 작고하기 석 달 전인 그해 1월에 마지막 논문을 쓰셨다. 제목이 ‘한국실학 자생론’이다. 내용은 ‘조선의 실학은 한국의 풍토에서 이뤄진 한국의 사상’이라는 것이다. 당시까지 조선조 실학을 정의하는 학설이 ‘청나라 학풍의 영향을 받은 실사구시 학문’이라거나 ‘성실성에 바탕을 둔 실천적 학문’이라거나 하는 견해가 많았지만, 선생은 ‘한국적 사유에서 이뤄진 우리 학문’임을 천명한 것이다.

논문을 끝내던 날 선생은 내게 “이제 내 일생의 글은 이것으로 마감하였구먼” 하셨다. 이처럼 돌아가시기 석 달 전까지 학문적 열정을 불태우고, 임종 3일을 앞두고 자신의 장례를 말씀하면서도 아무런 마음의 동요 없이 모든 집착을 떨치고 담담하게 뒷일을 정리하셨다.

운명적인 만남

선생은 1910년 전남 영광읍 백학리에서 태어났다. 고등학교 때 서울로 유학 온 선생은 중앙고보 시절 삶의 방향을 결정하는 중요한 계기를 만난다. 그 하나가 중앙학교 교장이던 현상윤과의 만남이다. 1919년 3·1운동 배후자로 지목돼 20여 개월 옥고를 치른 현상윤은 교장으로 부임해 역사를 가르쳤고, 선생은 그 가르침을 받았다. 현상윤은 그 후 ‘조선사상사’ ‘조선유학사’를 집필하며 처음으로 우리의 유학사상을 체계적으로 정립했다.

또 하나는 폐결핵으로 선생의 건강이 악화돼 광화문통의 한의사 최승달을 만나 한약으로 건강을 회복하고, 그에게 한의학 이론을 배우게 된 것이다. 그것이 사상의학(四象醫學)이었고, 최승달은 조선 한의학을 창설한 동무(東武) 이제마(1838~1900)의 제자였다. 선생은 이런 연유로 경성약학전문학교(서울대 약대 전신)에 진학했고, 마침내 사상의학 교재인 ‘동의수세보원(東醫壽世保元)’을 번역해 이제마 사상의 정통성을 계승한 사상의학의 현대적 개척자가 됐다.

‘종합의학’과 민족자강운동

전문학교 시절, 선생은 사회문제 해결에도 적극 참여했다. 22세 때인 1931년 11월 연희전문학교 기독청년회 주최, ‘동아일보’ 후원으로 ‘조선의 발전은 농업이 우선인가. 공업이 우선인가’라는 주제의 대학생 토론회가 중앙기독교회관에서 열렸다. 이때 선생은 연사로 나와 “조선의 발전은 공업을 우선하여야 하고, 조선은 조선인의 힘으로 발전하여야 한다”고 주장했다. 여기서 ‘조선의 발전은 조선인의 힘으로 이루어야 한다’는 말이 문제가 돼 종로경찰서 정보과에 불령(不逞)한 조선학생으로 명단에 올랐고, 그 기록은 종로경찰서가 작성한 ‘사상에 관한 정보’(국사편찬위원회 한국사 데이터베이스)에 남아 있다.

경성약전을 졸업한 선생은 고향 영광에 약국을 열고 주민들을 계몽하는 한편, 새로운 민족자강운동을 펼쳤다. 주민들의 건강을 살피는 약사로서 시작한 것이지만, 그에 그치지 않고 야학을 열고 강연회를 개최하는 등 어두움에 갇힌 백성들에게 빛을 밝히는 길로 갈 수밖에 없었다. 뜻있는 청년들이 모여들어 약국은 계몽운동의 산실이 됐다. 민족운동에 관심이 있는 사람들과 독립운동에 뜻을 둔 청년들이 몰래 드나들었다. 증언에 의하면 선생의 수입은 아무도 모르게 독립자금으로 지원됐다.

이때 선생은 조선의 의학정책에 관한 획기적 글을 발표한다. 1934년 ‘조선일보’에 3월 15일부터 14회에 걸쳐 발표한 ‘종합의학 수립의 전제’라는 논문이다. 의사 장기무가 그해 2월 16일 조선일보에 ‘한방의학 부흥책’이라는 글을 발표한 것이 계기다. 그 글을 본 개업의 정근양이 같은 신문 3월 9일자에 반론을 게재했는데, 그 내용은 “의학은 한방, 양방이 없고 오직 의술만 있는 것”이며 “의학은 양방을 주로 하여 과학을 보완해야 한다”고 했다.

이 논쟁을 본 선생은 논문을 통해 두 사람의 견해를 비판하고, 종합의학을 발전시켜야 한다고 새로운 정책을 제시했다. ‘두 의학은 분리 불균형으로 발전해서는 안 되고 종합적인 새로운 발전 방향이 모색돼야 한다’고 강조한 것. 선생은 이를 계기로 조헌영(1900~1988)과 손잡고 ‘동양의학회’를 조직하고, 1934년 12월 동양의학 잡지 ‘동양의학’을 창간했다.

1936년 베를린올림픽에서 손기정이 마라톤 금메달을 땄다. 동아일보의 일장기 삭제 사건과 일제의 탄압이 뒤따랐다. 이에 많은 이가 울분을 터뜨렸고 ‘일본을 이겨낼 수 있는 힘을 길러야 한다’는 의식이 싹텄다. 베를린 올림픽에선 남승룡도 동메달을 획득했는데, 선생은 순천 출신인 남승룡을 초청해 마라톤대회를 열 것을 구상했다. 주민들에게 희망을 주고 민족의 자긍심을 회복하는 자강운동이 될 것으로 본 것이다. 마침내 남승룡 초청 마라톤대회가 열리자 영광뿐 아니라 이웃 군민들까지 몰려와 인산인해를 이루고 만세를 불렀다. 그 만세 소리가 실제로는 ‘조선독립만세’였으니 일경(日警)이 선생을 가만둘 리 없었다.

獄中에서 만난 ‘여유당전서’

선생은 1937년 9월 체포되어 7개월 동안 조사를 받았고, 목포형무소에 1년 6개월 동안 갇히는 몸이 됐다. 조선총독부에서 발행한 ‘조선폭도사’엔 “전라남도 영광군 내 청년단체인 영광 갑술구락부 체육단 등에서는 표면적으로는 체육활동을 한다는 명목으로 날마다 배일운동과 민족운동을 일으켰기에 주모자 이을호 등 47명을 검거했다”고 기록돼 있다.

선생이 잡혀간 1937년 9월은 마침 김성진, 정인보, 안재홍 등이 간행한 ‘여유당전서’가 배본되던 시기였다. 이 책이 간행된 것은 ‘조선학(朝鮮學)’에 대한 재인식이 일어났기 때문인데, 그와 같은 각성이 이뤄지기까지는 당시 동아일보가 개최한 다산(茶山) 서세(逝世) 100주년 기념행사가 중요한 구실을 했다.

1935년은 일제가 조선을 점령한 지 25년이 된 해로, 백성들 또한 저들의 지배를 받는 것을 당연하게 여기기 시작한 무렵이다. 이때 동아일보에서는 1935년 7월 16일부터 다산 서세 100주년 행사를 열고, 다산 사상을 다방면으로 소개했다. 그 배경에는 민족정신을 소생시켜야 한다는 원대한 희망이 있었다. 조선 후기에 경국제민(經國濟民) 의식을 크게 떨친 다산 정약용의 학문과 인격을 새롭게 인식시켜 일제 압박을 받고 있는 우리 국민의 민족적 긍지와 자존심을 회복시키자는 것이었다. 행사의 주역은 동아일보 김성수를 비롯해 정인보, 안재홍, 송진우, 한용운 등 종교계·교육계 인사 44인이었다.

동아일보의 그 같은 행사들이 계기가 돼 조선학에 대한 관심이 일었고 ‘국학’이라는 말이 쓰였다. 그리고 국학의 실체를 실학에서 찾고자 했으니, 다산 서세 100주년 행사는 ‘여유당전서’의 간행과 함께 민족의식을 깨우쳐준 중요한 계기가 된 것이다.

선생은 목포형무소의 어두운 감옥에서 ‘여유당전서’와 마주했다. 선생의 관심은 오로지 우리의 사상과 지혜로써 어두운 시대를 극복할 지혜를 찾아야 한다는 데 있었다. 여기에서 나라를 구하는 길은 의학이나 질병 치료로서 이뤄지는 것이 아니라, 선현의 지혜를 발굴해 그 가르침으로 앞길을 열어야 한다는 의식적 전환이 이뤄졌다.

선생은 어두운 감옥에서 형설(螢雪)로 불을 밝히고 다산 정약용을 탐독하기 시작했다. 그리고 우리의 사상과 문화에 대한 자주성으로 새로운 경세(經世)정신이 확립될 때, 진정한 독립이 이뤄질 수 있음을 깨닫는다.

광복과 교육입국의 이상

1939년 2월 옥고(獄苦)를 치르고 나온 선생은 1945년 광복 때까지 학문의 길에 전념할 수밖에 없었다. 교유하던 지식인들도 뿔뿔이 흩어지고, 왜경의 눈초리는 날로 날카로워졌기 때문이다. 이때 선생은 새로운 결심을 한다. 교육입국의 꿈이었다. 당신은 감시망 탓에 자유롭지 못하니 자손들을 가르치고 길러서 미래의 희망을 삼고자 한 것이다.

광복이 찾아오자 선생은 곧바로 정주연학회(靜州硏學會)를 발족했다. ‘정주’는 영광의 옛 이름이다. 광복을 맞은 지 2주 만에 단체가 결성되고, 3개월 만에 학교가 개교했으니 선생이 오래전부터 준비해왔음을 미루어 짐작할 수 있다.

선생은 학교를 세우기 위한 부지로 논 9만여 평과 벼 1000석을 희사했다. 지금 그 가치와 규모를 쉽게 헤아리기 어려운 큰돈이다. 10월 5일 영광민립 남녀중학교가 개교했는데, 광복 후에 가장 빨리 문을 연 학교가 됐다. 선생은 교장에 취임하고, 학생들에게 ‘간양록’을 가르쳤다. 간양록은 영광 출신 강항(姜沆·1567~1618)이 정유재란 때 일본에 포로로 잡혀가서 저들을 가르치면서, 당시 일본의 실정을 낱낱이 적어 조정에 올린 상소문이다.

이 책은 선생이 왜경의 감시를 받고 있을 때 어느 민가에서 발견했다. 멸망한 나라의 백성으로서 저자 강항의 행적으로 자신의 위안을 삼았는데, 이제 해방된 나라에서, 선생이 세운 학교에서 직접 가르칠 수 있었던 것이다. 하지만 해방정국은 선생의 이런 꿈을 허락하지 않았다. 좌익과 우익으로 나뉘고 헐뜯으면서 선생을 서로 자기 편으로 끌어들이려 했다. 그 난국은 선생의 교육의 꿈마저 빼앗아가버렸다.

1948년 봄, 선생은 많은 재산을 들여서 세운 학교를 미련 없이 버리고, 광주의과대학 부속병원 약국장에 취임했다. 약제학을 강의하면서 다산 연구를 계속했다. 새로운 마음으로 ‘여유당전서’를 탐구하면서 ‘간양록’ 번역에 착수했다.

1952년 가을, 드디어 ‘간양록’이 출간된다. 책 이름은 ‘임난실화(壬亂實話) 수은 간양록(睡隱看羊錄)’. 눈길을 끄는 것은 이 책의 첫머리에 “조국과 민족을 위해 청춘도 영광도 버리고 고귀한 생명을 바치신 모든 순국선열의 제단 앞에 삼가 이 책을 바칩니다”라고 쓴 것이다. 형무소에서 나와 허허벌판에 던져진 몸으로 해방을 맞았으나, 그 이상은 실현되지 못하고 국가의 앞날은 아직도 요원해 갈 길을 잃고 있었으니 나라와 민족을 생각하지 않을 수 없었을 것이다.

정약용 연구, 經典 한글화

선생은 이때부터 많은 글을 발표했다. 대부분 우리의 역사와 사상에 나타난 선현들의 지혜와 그 가르침이 어떻게 현실적 교훈이 될 수 있을 것인가 하는, 참다운 삶의 방향에 대한 모색이다. 그 생각의 중심에는 우리의 자존심이 있었다. 자존심을 회복하고자 하는 욕망은 우리의 사상과 문화, 의식의 바탕을 이루는 한국적 지혜가 무엇인지를 찾도록 했다.

다산학에 대한 본격적 탐구는 1955년부터였다. 선생은 ‘다산경학사상연구’ 서문에서 “을미년(1955) 정월 초순, 다산도 1801년에 이 고개를 넘었을 것을 생각하면서 영암의 잣고개를 넘어 강진에 들렀다”고 썼다.

다산학 연구의 첫 업적은 1958년 전남대 철학과 교수로 부임함과 동시에 나온 번역본 ‘한글 맹자’다. 이 책은 한글을 고집하고 정약용의 ‘맹자요의(孟子要義)’를 우리말로 옮긴 게 특징이다. 여기엔 선생의 깊은 뜻이 숨어 있다. 당시 학문적 주조(主潮)이던 유학은 중국의 사고(思考)에 중독돼 있었다. 특히 학자 대부분은 조선 500년을 지탱해온 힘이 주자학에 있다고 여겨 우리의 사상으로서 중국의 유학을 받아들여야 한다는 생각엔 이르지 못했다.

그러나 선생은 중국의 경전도 우리의 사고와 우리의 의식으로서 다시 정립해야 하며, 나아가 중국적 사고에서 벗어나 우리의 지혜로서 이뤄진 우리의 사상을 찾아야 한다고 생각했다. 경전의 한글화는 이러한 작업의 출발이었다. 1959년에는 ‘한글 논어’가 출간됐는데, 이것 또한 ‘논어고금주’를 한글화한 것이다. 이어서 ‘한글 중용 대학’을 펴냈는데 역시 다산의 ‘중용자잠’과 ‘대학공의’를 바탕으로 했다.

1959년 동국대에서 백성욱 총장 회갑 기념 논문집을 만들기 위해 교수들에게 원고를 청탁했다. 선생은 ‘유불상교(儒佛相交)의 면에서 본 정다산(丁茶山)’이라는 글을 썼다. 그 논문집 편찬위원장이 백낙준(1895~1985) 전 연세대 총장(당시 재단이사장)이었다. 백 총장은 선생의 논문을 보고 전남대 총장에게 전화를 걸었다. 내용인즉 당신 학교에 있는 이을호 교수를 연세대 총장실에서 만나도록 주선해달라는 것이었다.

선생은 영문도 모른 채 백낙준 총장을 만나게 됐는데, 백 총장은 미화 500달러가 담긴 봉투를 내밀었다. 당시 화폐가치로 매우 큰돈이었다. 그 돈으로 정약용 연구에 전념해달라는 부탁이었다. 선생은 이를 계기로 다산 경학 연구에 전념하기 시작한다.

‘다산경학사상연구’

1966년 봄, 드디어 ‘다산경학사상연구’라는 논문이 완성됐다. 당시 미국에 체류하던 백낙준 총장에게 연락하니 뜻밖에도 서울대 대학원장에게 그 논문을 제출하라고 했다. 당시 대학원장은 박종홍 교수였다. 박 교수는 논문을 보고 두말없이 박사학위를 신청하도록 했다. 그리고 대학원 위원들의 만장일치로 1967년 봄 학위를 수여했다.

‘다산경학사상연구’는 다산 사상의 핵심으로서 유학의 형성과정과 그 근본정신을 밝힌 것이다. 공자의 가르침이 다산에 이르기까지 한당학(漢唐學), 송명학(宋明學), 청조학(淸朝學)으로 발전했지만 그 어느 것도 공자학의 본령을 보여주지 못했다. 시대마다 성리학(性理學), 훈고학(訓고學), 문장학(文章學), 과거학(科擧學), 술수학(術數學) 등 공자학을 표방한 이념들이 나타났지만 공자의 학문과는 성격이 달랐다.

다산의 생각은, 그 시대에 이르기까지 그처럼 공자 학문을 덮고 있던 가시덤불을 제거하고 참다운 공자의 정신으로 백성을 다스리는 실천윤리학으로서 다시 정립해야 한다는 것이었다. 선생은 이러한 다산의 가르침을 계승해 한국적 사유로 형성된 한국의 유학을 재창조하려 했으니, 이를 밝힌 논문이 ‘다산경학사상연구’다.

선생에게 유학경전의 한글화는 우리 사상과 우리 환경에 맞는 한국적 유학을 창조하는 첫걸음이었다. 한국적인 유학을 정립해 한국적 사유로 이뤄진 우리의 사상을 밝히려는 정신이야말로 우리의 독창적인 의식과 사상을 찾아내는 일이라 여긴 것이다.

여기에는 중국적 사유가 아니라 우리의 사고 속에 자리하는, 우리의 의식이 무엇인가 하는 것을 찾아서 우리의 정신으로서 미래 문화를 열어야 한다는 신념이 있었다. 자주적 사고로 이뤄진 우리의 학문, 그 사고로 형성된 한국의 사상과 문화, 이는 그 시대에 일컫던 국학, 조선학, 실학이라는 이름들이 말하는 지혜가 어떤 것인지를 묻는 문제였다.

선생은 이런 관점에서, 한국적 사유와 선현의 지혜로 형성된 한국의 정신을 찾아 우리의 유학사와 사상사를 다시 구성하고자 했다. 그것이 1980년 펴낸 ‘한국개신유학사시론’이다. 개신유학이란 신유학을 바로잡은 유학이라는 뜻이다. 신유학은 성리학, 곧 주자학을 가리키는 것이니, 개신이란 성리학을 바꾼 유학으로서 우리의 실학이다. 따라서 실학적 사고로서 이뤄진 우리의 유학사가 ‘개신유학사’다.

한국 사상의 재구성

또한 단군의 ‘한’사상으로부터 형성된 우리의 정신과, 그 정신의 계승으로서 이어온 한국 사상의 특질이 한말에 이르기까지 어떻게 일관성을 지녀왔는지를 밝혀 한국 사상을 다시 구성했으니, 그것이 ‘개신유학사시론’을 기초로 한 ‘한국유학사총설’이다. 이 책이 ‘한국의 사고로 형성된 우리의 유학사’다.

요즘 다시 고전을 읽는 풍조가 생겨나고 인문과학 붐이 일고 있다. 그러나 어떤 철학이나 인문학에서 말하는 지혜도 그 학문이 지금 우리에게 어떻게 유용한 학문으로 쓰일지에 대해 현실적인 가르침을 주지 않는다면 말장난에 불과할 것이다.

선생은 어두운 시대에 스스로 실천하고 행동하며 역사와 사상 속에서 얻은 지혜를 가르쳤다. 그것은 책에 쓰여진 것들의 반추(反芻)가 아니라 몸으로 실천하고 체득한 ‘실학’으로, 새로운 미래를 열도록 한 것이다. 그러므로 선생을 가리켜 ‘학국학의 지평으로서 새로운 미래 문화의 방향을 제시’(탄생 100주년 기념, ‘이을호 연구’)했다고 한 것이다.

선생이 작고한 뒤 정부는 건국포장을 수여(1999년)했고, 이듬해에 영광군민이 추진해 선생의 고향인 영광의 군립공원에 선생 사적비를 세웠다. 2007년 6월 행정자치부에서 전국의 도로 이름을 새로 정할 때 선생이 거처한 자택 앞길을 ‘현암길’로 명명했으며, 2008년에는 전남대 인문대학 강당을 ‘이을호 기념강의실’로 제정하고 여러 학술행사를 열고 있다.

선생이 남긴 뜻을 이어 올봄에 선생의 문집을 다시 펴냈는데, 모두 27권이다. 광복 후 간행된 개인 전집으로서는 가장 많은 양이다.

|

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)