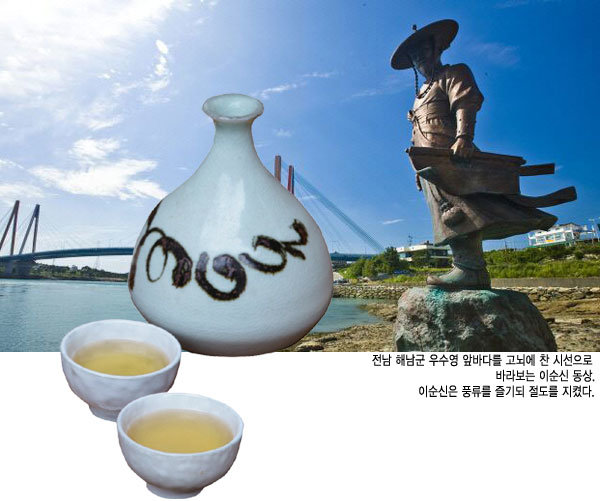

- 이순신은 조선의 여느 양반처럼 음률(音律)을 즐겼다.

- 그러나 절도(節度)가 있었다. 여색을 탐하지도 않았다.

- 자신의 고통을 씻고 부하와 소통하기 위해 격조 있게 즐겼다.

어떤 대목은 우리의 평범한 일상과 똑같다. 술을 마시거나 노래를 부르는 모습이 그것이다. 이순신이 술을 마신 이유, 놀이를 한 이유, 노래를 부른 이유도 우리와 다를 게 없다. 사람들과 소통하고, 맺힌 분노와 한(恨), 스트레스를 씻어내기 위해서였다. 명절과 기념일을 기리고, 부하들의 생일과 송별연을 위해서였다. 그럼에도 이순신은 평범한 우리, 혹은 그 시대의 보통 사람들과는 다른 격(格)을 보여준다.

어느 화창한 봄날

술에 대한 기록은 1592년 2월 1일에 처음 나온다.

1592년 2월 1일. 안개비가 잠깐 부슬부슬 내렸다. 늦게 갰다. 선창으로 나가 쓸 만한 판자를 골랐다. 때마침 수장 안에 물고기가 구름처럼 모였다. 그물을 쳤다. 2000여 마리를 잡았다. 장관이었다. 그대로 전선(戰船)에 앉아, 우후(이몽구)와 술을 마셨다. 더불어 새봄의 경치를 구경했다.

2월 1일은 양력 3월 14일이다. 따뜻한 봄이 왔을 때다. 그즈음에 선창에 나갔다가 수장에 모여든 물고기들을 잡는 광경을 지켜보며 술을 마셨다. 이순신에게 물고기는 군량이었다. 많이 잡을수록 수군의 군량을 더 많이 확보할 수 있기에 기분이 좋았다. 그래서 물고기를 안주 삼아 편안하게 술을 마시며 봄날을 즐길 수 있었다.

그가 물고기를 어떻게 먹었는지는 알 수 없다. 그 시기의 다른 이들이 쓴 일기를 토대로 유추한다면 오늘날처럼 회(膾)나 탕으로 먹었을 것이다. 이순신과 같은 시대를 산 정경운은 1594년 7월 4일 일기에 시냇가에서 물고기를 잡아 회를 쳐 술을 마셨다는 기록을 남겼다. 같은 시대 인물인 박계숙의 1606년 9월 2일 기록에는 두만강에서 물고기를 잡아 회를 뜨고 탕을 끓여 먹었다고 쓰여 있다.

바닷고기는 물론 민물고기까지 회를 떠 먹는 식문화로 인해 조선시대 사람들은 간(肝)디스토마에 시달리기도 했다. 서울대 의대 신동훈 교수가 16~18세기에 사망한 조선시대 미라 18구를 연구한 결과, 5구에서 간디스토마와 폐디스토마가 발견됐다고 한다.

술에 관한 마지막 기록은 1598년 11월 8일 일기다. 9월 말~10월 초 순천 왜교성 전투가 끝난 뒤 군대를 휴식시키며 정비하고 있다가 고니시 유키나가(小西行長)가 머물던 순천 봉쇄작전을 시작하기 전날이다. 그리고 19일 노량에서 그는 전사했다.

전략적 음주

1596년 5월 5일. (…) 여러 장수들과 회례(會禮)를 했다. 그대로 들어가 앉았다. 위로하면서 술잔을 네 번 돌렸다. 경상 수사가 술잔 돌리던 중에 씨름(角力)을 시켰다. 낙안의 임계형이 으뜸이었다. 밤새 즐겁게 놀도록 한 것은 내가 즐기려고 한 것이 아니다. 오랫동안 고생한 장수와 군사들의 노고를 후련하게 씻어줄 계획 때문이구나.

이순신은 이렇듯 술도 전략적으로 활용했다. 5월 5일은 단오 명절이지만, 이순신은 1596년을 제외하고는 단오라고 군사들을 특별히 배려해 잔치를 연 경우가 없다.

1593년 5월 5일엔 “우수사와 순천 부사, 광양 현감과 낙안 군수 등의 영공(令公)들과 같이 앉아 술을 마시며 이야기했다. 또한 군관 등을 편을 나누어 활을 쏘게 했다”고 했다.

1594년 단오엔 이런 기록이 나온다. “비바람이 크게 불었다. 지붕이 세 겹이나 벗겨져 조각조각 높이 날아갔다. 삼대 같은 빗발이 쏟아졌다. 몸뚱이조차 비바람을 피할 수 없었다. 우스운 일이다. 사도 첨사가 와서 인사를 하고 갔다. 큰 비바람이 미시(未時)에 조금 멈췄다. 발포 만호가 떡을 쪄 보냈다.”

1595년엔 “활 3순을 쏘았다. 우수사와 경상 수사, 여러 장수들이 합쳐 모였다. (…) 몸에서 한기가 나고 불편했다. 앓다가 토하고 잠들었다”고 썼다. 이순신은 1596년 말고는 7년 동안 단오를 명절처럼 보내지 못했다.

이순신의 1596년 5월 5일 일기는 리더의 진면목을 보여준다. 그는 여러 가지 이유로 술을 마셨지만, 7년에 걸친 전란 중의 일기 가운데 술에 취해 흐트러진 모습이 발견되는 건 다음 사례가 전부다.

1594년 7월 25일. 우수사에게 가서 활 10순을 쏘았다. 아주 많이 취해 되돌아왔다. 밤새 토했다.

1594년 9월 13일. 맑고 따뜻했다. 잠을 잤어도 술이 깨지 않았다. 술기운이 남아 있어 방 밖으로 나가지 않았다.

1596년 3월 5일. 아주 많이 취해 돌아오다가 이정충의 장막에서 조용히 논의하고 이야기했다. 취해서 나도 모르게 넘어졌다. 비가 크게 내렸다. 먼저 배로 내려갔다. 우수사는 취해 정신을 잃고 누워 있었다.

1596년 3월 9일. 아침에 우(右)우후와 강진 현감이 보고하고 돌아갔다. 술을 권했더니, 곤드레만드레 취했다. 우후는 취해 넘어져 돌아가지 못했다. 저녁에 좌수사가 왔다. 이별주를 마시고 보냈다. 취해서 대청에 쓰러져 잤다.

술에 취해 토하고 넘어지고 쓰러져 잔 이순신의 모습이다. 그가 거짓으로 일기를 썼다면 이와 같은 기록을 남기지 않았을 것이다. 때문에 이 기록들은 거꾸로 그가 평상시에 얼마나 절도 있게 자제하며 술을 마셨는지 알 수 있게 해 준다. 그런 증거는 또 있다. 이순신이 무절제하게 술을 마시는 사람들을 비판한 일기다.

“놀랄 일이다, 놀랄 일이다”

1593년 2월 14일. 아침을 먹은 뒤 삼도(三道)의 군사들을 모아놓고 약속할 때, 영남 수사(원균)는 병에 걸려 참석하지 못했다. 홀로 전라 좌·우도의 여러 장수들과 모여 약속했다. 그러나 우후(虞侯)가 술을 마시고 헛된 말을 했다. 그 기막힌 모양을 어찌 다 말하랴. 어란포 만호 정담수와 남도포 강응표도 똑같다. 지금은 큰 적을 무찌르기 위해 약속하는 때이다. 어지럽게 마신 것이 이 정도이니, 그들의 사람됨은 더 말할 필요도 없구나. 원통하고 분한 것을 이길 수 없었다.

1593년 8월 26일. 원공(元公, 원균)은 술을 마시고 싶다고 했다. 조금 권했더니 곤드레만드레 취해 잘못된 행동을 했다. 말도 사납고 도리에 어긋났다. 놀랄 일이다, 놀랄 일이다.

수신(修身)하는 이순신은 여느 무인과 술자리가 달랐다. 그의 술자리는 휘황찬란하지 않다. 양반들의 술자리엔 기생이 참석하는 경우가 많았다. 가령 무과 급제 후 함경도에서 근무한 박취문(朴就文·1617~1690)은 1646년 1월 1일 일기에 “망궐례를 한 뒤 좌기했다. 여러 관료들이 예를 올리고 행영의 노비들을 점검한 뒤에 한 무리는 기생들과 편을 나눠 쌍륙을 놀았다. 한 무리는 비장들과 편을 나눠 활쏘기를 했고, 다른 한 무리는 악기를 연주하고 노래를 불렀다”고 군대 잔치 광경을 기록했다.

그의 아버지 박계숙도 함경도에서 근무할 때인 1606년 4월 23일 잔치를 할 때 주탕(酒湯, 하층 신분으로 기생 노릇을 했음) 4~5명이 노래를 부르며 함께 술을 마시고 춤도 췄다고 기록했다. 무인들만 기생과 어울려 놀았던 것은 아니다.

성리학자 조식(曺植·1501~1572)도 1558년 4월 지리산을 유람할 때 시중 드는 기생 10여 명과 동행했다고 했다. 관료 유희춘(柳希春· 1513∼1577)도 1571년 5월 12일 진남루에서 실록 봉안사 박순을 만났을 때 기생과 함께 술을 마시고 노래도 불렀다.

그런데 ‘난중일기’에는 술자리의 기생이 명시적으로 언급된 것은 단 한 번밖에 없다.

1592년 2월 19일. 맑았다. 순행을 떠나 백야곶의 감목관이 있는 곳에 도착했다. 순천 부사(권준)가 그의 동생을 데리고 와서 기다리고 있었다. 기생도 왔다. 비가 내린 뒤 산에는 꽃이 활짝 피어 있었다. 아름다운 경치를 말로 표현하기 어려웠다. 해질 무렵 이목구미에 도착했다.

女色을 경계하다

이순신이 순시할 때 순천 부사가 기생을 데리고 왔고, 이순신은 봄 경치를 잠시 구경하고 다시 길을 떠났을 뿐이다. 1596년 9월 11일 일기에 나오는 인물인 세산월(歲山月)도 기생으로 볼 수 있지만, 일기의 내용을 보면 그 술자리는 무미건조하다. 이순신에겐 기생과의 술자리보다 봄날의 아름다움이 더 뜻 깊은 날이었다. 이순신이 여자를 대하는 자세도 술을 대하는 것과 마찬가지였다.

1593년 5월 30일. 남해 현령 기효근의 배가 내 배 곁에 정박했다. 그런데 그 배 안에 어린 아가씨를 태워놓고는 사람들이 알까봐 걱정하고 있었다. 우스운 일이다. 나라가 이처럼 위급한 때에 미녀(美女)를 태워놓고 있다니. 그 마음 씀씀이가 제멋대로이고 엉망이다. 그러나 그의 대장(大將)인 원 수사 또한 같으니 어찌하랴, 어찌하랴.

전쟁 시기에 가장 중요한 무기인 전선(戰船)에 미녀를 태우고 다니는 행태를 비판한 일기다. ‘난중일기’에는 전선에 탄 음란한 여자들을 처벌한 기록도 나온다.

1594년 7월 3일. 음란한 여자를 처벌했다.

1595년 6월 24일. 우도(右道)의 각 고을과 포 소속 전선의 부정을 조사했다. 음란한 여자 12명을 붙잡았고, 그 부대의 대장(隊長, 종8품)까지 죄를 따졌다.

이순신이 우리 여성을 보호하기 위해 적극적으로 노력한 사례도 있다. 1594년 8월 4일 일기에는 “경상 수사의 군관과 색리들을 명나라 장수 접대할 때 여인들에게 떡과 음식물을 머리에 이고 오게 한 일로 처벌했다”고 했다. 이역만리 떠나온 명나라 군대가 우리 여인들에게 해를 입힐까 우려했던 것이다.

노래하는 이순신

술과 여자에 대해 자기관리가 철저했던 때문인지 술자리도 무척 간결했다. 그럼에도 이순신은 낭만이 있는 사람이었다. 그는 음악을 즐겼다. 다른 이의 연주를 즐겨 들었고 자신이 연주를 하기도 했다.

1594년 8월 20일. 우수사와 장흥 부사, 사도 첨사와 가리포 첨사, 충청 우후와 함께 활을 쏘았다. 저녁에 적(笛)을 불고, 노래도 불렀다(歌). 밤이 깊어 파했다. 미안한 일이 많았다.

이날 일기는 ‘난중일기’에서 이순신 자신이 노래를 불렀다는 유일한 기록이다. 이순신이 부른 노래는 악기 적(笛, 대나무 피리의 일종)이 나오는 것으로 보아 일반 백성이나 군사들이 부른 민요가 아니라 ‘한산도가’ 같은 시조나 ‘사미인곡(思美人曲)’ 같은 가사로 보인다. 시조와 가사를 노래로 부르는 조선시대 양반들의 기록은 많다.

박계숙의 1605년 11월 27일 일기에는, 국경 근무를 위해 함경도로 가면서 “국경의 눈보라 속을 가는 벗이여, 어디를 가려고 말을 재촉하는고. 국경의 혼란한 오랑캐를 다스리려고 간다네”라고 노래했다. 또한 그는 1606년 4월 22일 일기에서 자신의 노래를 들은 첨사가 ‘영남의 명창’이라고 칭찬했다고 기록했다.

유희춘의 1570년 11월 2일 일기에는 임금이 하사한 술을 마시고 취해 말 위에서 “머리를 고쳐 꾸미고 연지와 분을 바른 뒤에 가까이 갔더니 임께서 혼자 좋게 봐주시네. 진실로 좋게 봐주신다면 그 무엇을 바라랴”라는 노래를 지어 불렀다.

그는 자신이 임금을 위해 지은 ‘헌근가(獻芹歌)’를 기생 옥경아에게 부르게 하기도 했다. “미나리 한 떨기를 캐어서 사신이 다녀가는 길에 우리 님께 바치리다. 깊은 맛은 아니지만 다 씹어보소서”라는 내용이다. 오희문의 1596년 8월 13일 일기에는 자신의 손녀 충아가 정철이 지은 ‘사미인곡’을 부르는 것을 보고 기뻐하는 모습이 나온다.

이순신은 어떤 노래를 불렀을까. 조경남(趙慶男·1570 ~ 1641)의 ‘난중잡록’에는 이순신이 한산도에서만 20수 이상의 시를 지었다고 했다. 그중 하나가 ‘한산도가’이다. 또한 널리 소개되지 않았지만 ‘청구영언’에 전하는 시조도 있다.

十年 온 칼이 匣裏에 우노 라(십년 갈아온 칼이 칼집에서 울고 있노라)/ 關山을 라보며 로 져보니(관산을 바라보며 때때로 만져보니)/ 丈夫의 爲國功勳을 어 에 드리올고(장부가 나라를 위해 큰 공을 어느 때 세워서 임금께 그 영광을 드릴까)

연주하는 이순신

이순신은 나라를 걱정하는 무거운 짐을 짊어지고 홀로 ‘한산도가’를 읊조리며 시름을 달랬다. 칼집 속의 칼을 뽑을 날을 기다리며 결의에 찬 노래를 불렀다. 이순신이 그런 노래를 불렀다면 부하들과 군사들은 어떤 노래를 불렀을까.

1596년 2월 15일. 달빛은 낮과 같이 밝았다. 출렁이는 물빛은 하얀 비단 같았다. 자려고 해도 잠들 수 없었다. 아랫사람 등은 밤새 취했고, 노래를 불렀다.

이들이 부른 노래는 그들의 신분으로 미루어 민요일 가능성이 높다. 이성훈의 ‘해녀 노 젓는 소리 연구’에는 이순신의 수군들이 부른 노래로 추정되는 ‘노 젓는 노래(櫓歌)’가 변형된 ‘해녀 노 젓는 소리’가 나온다.

이여사 이여사나 이여도 사나 쌀물(‘썰물’의 방언) 때랑 주어에 가고 들물 때랑 앞개에 가게 이여사 이여사나 이여도 사나 어딜 가민 괴기하 크니 이놈이 배야 대바당 가게 이여사 이여사나 이여도 사나 우리 집 큰딸 애기 나기다리당 다늙으키여 이여사 이여사나 이여도사나.

조선시대 양반들은 여가나 수신의 방법으로 악기를 연주하거나 듣는 것을 좋아했다. 조식은 지리산을 유람할 때 적(笛)을 부는 천수라는 사람과 동행했다.

오희문도 1595년 11월 10일 일기에서 “조좌수의 사내종 중에 적을 부는 사람이 있고, 희보의 계집종 중에는 가야금을 탈 줄 아는 사람이 있기에 적을 불고 가야금을 타게 했다. 전쟁이 일어난 후에 이제야 음악소리를 들으니 슬퍼졌다”고 했다.

임진왜란 당시 도체찰사로 활약한 이원익(李元翼·1547~1634)도 거문고 솜씨가 뛰어났다. 그의 아버지는 경(磬, 경쇠)의 명수였고, 작은 아버지 이억순은 퉁소의 명인으로 임꺽정을 퉁소 연주로 탄복시켰다는 전설 같은 이야기가 전해질 정도였다.

‘난중일기’에는 이순신이 연주를 듣는 모습, 그리고 그가 악기를 다루는 인물이었다고 추정할 수 있는 기록이 있다.

1594년 6월 9일. 충청 수사와 우우후가 와서 활을 쏘았다. 우수사가 와서 함께 이야기했다. 밤이 깊을 때까지 해의 적(笛) 소리와 영수의 금(琴) 타는 소리를 들으며 정답게 이야기(穩話)하다가 파했다.

이 날은 아우 이우신의 생일이다. 이순신은 동생을 생각하면서 울적한 마음을 달래려고 했다. 이순신은 금(琴)과 특별한 인연도 있다. 36세 때인 1580년 발포(鉢浦, 전남 고흥군) 수군 만호에 임명됐을 때 당시 전라 좌수사 성박이 이순신에게 주려고 관청 뜰에 있는 오동나무를 베어다 금(琴)을 만들려고 하자 이순신이 “관청의 물건이며 오랫동안 길러온 것을 하루아침에 벨 수 없다”며 막았다. 악기를 좋아했지만 공사를 구분한 것이다.

1596년 2월 5일. 늦게 삼도(三道)의 여러 장수들을 불러 모아 음식을 권하며 위로했다. 더불어 활도 쏘았다. 즐겁게 놀며 취해 파했다. 웅천 현감이 손인갑의 옛 물건을 내놓기에 에 여러 장수들과 가야금 몇 곡을 들었다.

1596년 3월 19일. 아침에 새로 만든 쟁(箏, 가야금과 비슷한 악기)에 줄을 연결했다.

|

‘쟁(箏)에 줄을 연결했다’는 기록을 보면, 이순신 자신도 쟁을 연주할 수 있었음을 미루어 알 수 있다. 이순신에게 음주가무는 고독한 리더인 자신을 위로하고 마음의 상처를 치유하는 수단이었다. 다른 한편으로는 부하들과 소통하는 방식이었다. 그렇기에 그는 다른 이들과 달리 과도하게 탐닉하지 않았다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)