한국인의 마음을 말할 때, 어떤 이들은 오랫동안 우리 사회를 지탱해온 유교로부터 영향 받은 마음을 들지도 모르겠습니다. 유교의 핵심 교리는 ‘삼강오륜’이지요. 무엇보다 충(忠)과 효(孝)를 강조합니다. 하지만 이 못지않게 중요한 것이 자연에 대한 태도인 듯합니다. 서양의 경우, 근대 이후 자연은 정복의 대상이었습니다. 하지만 동양에서 자연은 인간과 공존하는 생명을 지닌 존재였습니다.

우리 역사에서 한국의 자연을 그린 이들 가운데 가장 위대한 화가로 저는 겸재(謙齋) 정선(鄭敾·1676~1759)을 꼽고 싶습니다. 20세기에 활동한 이상범과 변관식의 작품도 훌륭하지만, 우리 자연을 있는 그대로 선구적으로 그린 정선의 작품은 새삼 우리 자연의 아름다움을 일깨워주고, 그 안에 깃든 역사의 의미를 돌아보게 합니다.

생활 속으로 들어온 예술

널리 알려졌듯이 정선은 진경산수화(眞景山水畵)의 개척자이자 완성자였습니다. 그는 중국풍의 관념산수화에서 벗어나 우리 산하를 독자적인 방식으로 화폭에 담아내려 했습니다. 하지만 정선이 자연을 있는 그대로 재현하려 한 것은 아닙니다. 정선을 오랫동안 연구한 최완수 선생에 따르면, 정선은 우리 산과 바다, 들과 하천을 표현하기에 적합한 그림 기법을 만들어냈습니다. 그의 설명에 의하면, 정선의 방법은 북방 화법의 기법인 ‘선묘’와 남방 화법의 기법인 ‘묵법’을 이상적으로 조화시킨 것이었습니다. 바위봉우리로 이뤄진 골산(骨山)은 선묘로, 수목이 우거진 토산(土山)은 묵법으로 표현한 정선은 작품 안에서 이 두 가지 산의 모습을 조화롭게 담아냈다고 합니다.

정선은 한양, 금강산, 관동지방 등을 즐겨 그렸습니다. 특히 그가 그린 조선 왕조의 수도 한양의 풍경은 현재와 비교할 수 있어 무척 흥미롭습니다. 정선이 주로 활동한 시기는 영조 시대인데, 지난 300년 동안 변화된 점도 있고 변화되지 않은 점도 있습니다. 장구한 자연의 시간 속에서 300년은 짧지만, 근대화가 가져온 빠른 도시화는 서울의 모습을 크게 바꾸어놓았습니다.

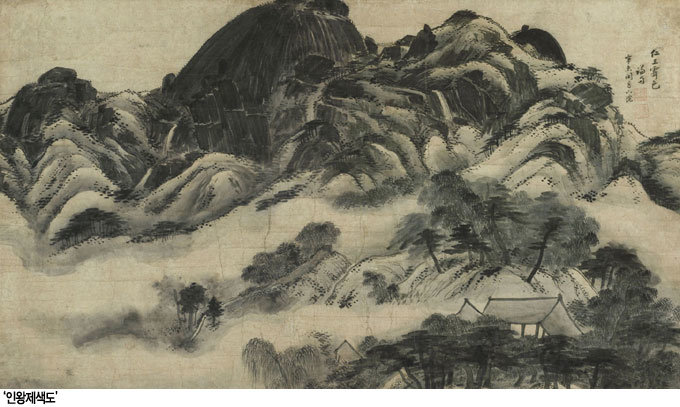

‘인왕제색도’(仁王霽色圖·1751)는 정선의 대표작으로 꼽힙니다. ‘금강전도’ ‘박연폭포’ ‘인왕제색도’를 정선의 3대 명작으로 꼽는다면, 유홍준 선생은 이 가운데서도 ‘인왕제색도’가 으뜸이라고 했습니다. 이러한 견해에 저 역시 동감합니다. 생애 말년에 그린 이 작품은 한양 한가운데 놓인 인왕산의 바위봉우리가 비안개가 걷히며 드러나는 모습을 생동감 있게 담았습니다. 국보 제216호인 이 그림은 현재 리움미술관에 소장돼 있습니다.

미술평론가들은 이 작품에서 정선이 바위나 소나무를 그리는 데 매우 섬세한 기법을 활용했다는 데 주목합니다. 이런 기법을 잘 모른다 하더라도 이 작품은 우리 산의 당당함과 아름다움을 동시에 보여줍니다. 서울 시내에서 쉽게 바라볼 수 있는 인왕산은 그렇게 높은 산이 아닙니다. 서울 시민의 일상생활 속에 들어온 산입니다. 작품 속 인왕산 큰 바위는 당당하고 굳건한 정선의 마음을 드러내는 것으로 보입니다. 그리고 그 아래 펼쳐진 숲과 나무는 자연의 아름다움을 전달합니다.

‘인왕제색도’는 일종의 한국적 사실주의 풍경화입니다. 사실주의 회화가 주는 감동의 원천은 우리 삶과 매우 밀접히 연관돼 있다는 데서 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 누구나 한 번쯤 가봤을 광화문광장에서 문득 인왕산을 바라봤을 때 어디선가 본 적이 있을 ‘인왕제색도’를 떠올리고, 서울의 역사를 돌아보고, 자연과 더불어 살아가는 도시 생활의 의미를 생각해볼 수 있지요. 생활 밖에 있던 예술이 생활 안으로 성큼 들어오는 지점입니다.

담 저쪽에 남아 있는 나

인왕산 아래에 있는 동네를 흔히 ‘서촌’이라고 합니다. 경복궁 서쪽에 있다고 해서 붙여진 이름입니다. 서촌 어디서든 고개를 들면 훤칠한 인왕산이 눈에 들어옵니다. 저는 집에서 그리 멀지 않은 이 서촌을 무척 좋아합니다. 서촌을 거닐며 사색에 잠겨 있노라면 어떤 감동을 느끼곤 하는데, 이유는 두 가지입니다. 정선의 ‘인왕제색도’가 한 이유라면, 다른 이유는 서촌에 있는 누상동에 있습니다.

사직공원 아래에 있는 필운대길을 좇아 올라가면 누상동이 나옵니다. 누상동은 일제강점기에 시인 윤동주가 하숙한 동네입니다. 당시 연희전문을 다니던 윤동주는 1941년 5월부터 9월까지 이곳에서 살았다고 합니다. 그때는 한옥이었는데, 지금은 연립주택이 들어섰습니다. 몇 해 전 처음 그 골목을 찾아갔을 때, 바로 여기서 윤동주가 ‘십자가’ ‘또 다른 고향’ 등을 썼을 것이라고 생각하니 마음이 숙연해지기도 했습니다. 저는 윤동주만큼 우리 국민에게 큰 공감과 깊은 감동을 동시에 준 시인도 드물다고 생각합니다.

누상동에서 북쪽으로 조금 더 올라가면 ‘윤동주 시인의 언덕’이 나옵니다. 윤동주가 저녁 때 산책하면서 시상(詩想)을 가다듬던 곳이라 해서 종로구가 조성한 길입니다. 언덕길에는 윤동주문학관이 들어섰는데, 가까이는 인왕산과 백악산이, 멀리는 시내가 바라보이는 전망이 괜찮은 곳입니다. 길지 않은 언덕길을 걸어가면서 아래 서촌을 굽어보면 마치 역사 속으로 성큼 들어가는 듯한 느낌을 갖게 됩니다.

돌과 돌과 돌이 끝없이 연달아 / 길은 돌담을 끼고 갑니다. // 담은 쇠문을 굳게 닫아 / 길 위에 긴 그림자를 드리우고 // 길은 아침에서 저녁으로 / 저녁에서 아침으로 통했습니다. // 돌담을 더듬어 눈물짓다 / 쳐다보면 하늘은 부끄럽게 푸릅니다. // 풀 한 포기 없는 이 길을 걷는 것은 / 담 저 쪽에 내가 남아 있는 까닭이고, // 내가 사는 것은, 다만, / 잃은 것을 찾는 까닭입니다.

윤동주가 누상동에 살던 1941년 9월에 쓴 시 ‘길’의 일부입니다. ‘담 저쪽에 남아 있는 나’, 그리고 ‘잃은 것을 찾는 삶’. 이 구절은 나라를 잃은 식민지의 현실 속에서도 희망을 잃지 않으려 한 윤동주의 굳은 의지를 떠올리게 합니다. 길은 개인의 삶일 수도 있고, 한 나라의 역사일 수도 있겠지요. 길 위에는 밝은 아침도 있고, 어두운 밤도 있습니다. 어두운 밤을 견뎌내 밝은 아침을 기다리려는, 잃어버린 것을 찾아가려는 희망과 의지를 윤동주는 이렇게 노래했습니다.

민족적 자존심

정선의 그림과 윤동주의 시를 통해 한국인의 마음을 생각해봅니다. 정선과 윤동주는 전혀 다른 시대에 살았습니다. 정선이 주목한 것은 우리 자연의 당당함과 아름다움입니다. 그는 허구의 관념 속 자연이 아니라 실제의 현실 속 자연을 그렸습니다. 정선이 위대한 화가인 까닭은 바로 우리 것, 다시 말해 우리 산천을 독자적인 방식으로 화폭에 담아냈다는 데 있습니다. 정선의 작품을 통해 우리는 우리 자연을 재발견하고, 그것이 주는 아름다움을 다시 돌아보게 됩니다. 비록 왕조 시대였다 하더라도 정선의 작품은 당당한 민족적 자존심을 담은 것으로 보입니다.

이렇듯 우리 자연을 좋아하고 그 자연처럼 살아가고 싶은 마음이 정선의 그림에 담긴 한국인의 마음이 아닐는지요. 정선은 양반 출신임에도 전문적인 화가의 길을 걸었습니다. 그의 그림은 우리 자연을 사랑하고 우리 문화를 일궈내려는 예술가적 소망이 표현된 것이라고 저는 생각합니다. 자연과 더불어 그 자연을 존중하면서 민족에 대한 자부심을 지니고 살아가려고 한 게 한국인의 마음이라고 해석한다면, 제가 너무 과장하는 것일까요.

이런 소중한 나라를 외세의 침략으로 잃었을 때 느끼는 안타까움과 상실감을 윤동주의 시는 보여줍니다. 현실이 암울하다고 해서 희망을 잃어서는 안 됩니다. 앞서 인용한 시에서 볼 수 있듯이, 비록 ‘풀 한 포기 없는 이 길’과도 같은 상황이지만, 잃은 것을 찾아가는 일을 멈출 수는 없습니다. 현실이 아무리 가혹하다 하더라도 그 현실을 극복하려는 굳은 의지는 우리 한국인이 가진 또 다른 마음이 아닐까요.

서울을 그린 정선의 작품 가운데 또 하나 인상적인 것은 ‘경교명승첩’(1740~1741)입니다. 정선은 65세에 양천 현령으로 임명되자 오랜 벗인 사천 이병연과 약속했습니다. 이병연이 쓴 시에 정선이 그림을 그리거나, 정선이 그린 그림에 이병연이 시를 쓰기로 한 것입니다. 그래서 나온 작품이 ‘경교명승첩’입니다. 간송미술관에 소장된 이 작품집은 양평 두물머리 부근에서부터 양천구 일대의 한강 하류 유역까지 한강 주변의 명승지 33곳의 풍경을 담았습니다.

이 가운데 특히 제 눈길을 끈 작품은 ‘압구정(鴨鷗亭)’입니다. 압구정은 세조 때 활동한 정치가 한명회가 지은 정자입니다. ‘갈매기와 친하게 노니는 정자’라는 의미라고 합니다. 이 작품은 휘돌아 흐르는 한강을 간결하면서도 아름답게 묘사했습니다. 언덕 위에는 압구정이 우뚝 솟아 있고, 아래에는 양반들 별장이 눈에 들어옵니다. 왼쪽에는 청계산과 우면산이 보이고, 오른쪽에는 남산과 그 뒤의 북한산 연봉이 이어졌습니다.

흥미로운 것은 과거와 현재의 비교입니다. 저렇게 한갓지던 압구정에 이제는 아파트가 즐비하게 들어섰습니다. 압구정동은 강남이라는 현재 서울의 부촌을 상징합니다. 정선이 살던 조선 후기와 비교해보면, 서울은 참으로 많이 변했습니다. 하지만 동시에 동호대교와 성수대교 사이를 휘돌아 흐르는 한강은 옛날이나 지금이나 그대로입니다. 그래서인지 몰라도 저는 한강을 건널 때면 가끔 서울의 역사와 그 역사가 안겨주는 의미를 생각해보곤 합니다.

|

올해 8월은 우리나라가 일본 제국주의의 압제에서 벗어나 광복을 맞은 지 70년이 되는 시점입니다. 잃어버린 나라를 되찾았다는 게 광복의 의미입니다. 나라를 이루는 것은 산천과 사람입니다. 우리 것이기 때문에 우리 산천은 더없이 아름답고 그 안에서 살아가는 사람들은 더욱 소중합니다. 마음은 시간의 구속을 넘어섭니다. 이 글을 읽는 독자 여러분도 여유로운 시간이 주어진다면 서촌에 한 번 가보시길 권합니다. 인왕산을 올려다보면서 ‘인왕제색도’를 그린 정선의 마음을 함께 느껴보시길 바랍니다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)