- 인생 100세 시대를 맞았다. 그런데 이 말을 들으면 오래 산다는 즐거움에 신 나기보다 걱정이 앞선다. 수명과 함께 노후생활 기간도 덩달아 늘어나 더 많은 노후자금을 준비해야 하는데, 저성장과 저금리 현상이 갈수록 심화하면서 오히려 자산관리는 더 난감해졌다. 늘어난 인생, 어떻게 준비해야 할까.

강의가 끝나자마자 머리가 희끗희끗한 어르신 한 분이 다가오더니, “자산의 수명과 자신의 수명을 일치시켜야 한다는 말에는 전적으로 공감하지만 그 방법은 사람마다 다른 것 같다”고 했다. “늘어난 수명에 맞춰 젊어서부터 체계적으로 ‘자산관리’를 하면서 노후자금을 준비하는 게 바람직하지만, 지금 은퇴자들 중에는 그렇지 못한 사람이 더 많다”며, “그들 중 일부는 자산관리가 아니라 수명관리를 통해 장수 문제를 해결하는 것 같다”고 했다. 그러면서 최근 치솟은 노인자살률이 이를 방증한다고 했다.

우리나라 노인자살률은 인구 10만 명당 2000년 43.2명에서 2010년 80.3명으로 10년 새 2배 가까이 높아졌다. 이는 경제협력개발기구(OECD)에 속한 국가 중에서 가장 높다. 그리고 고령자 10명 중 한 명(11.2%)이 “자살을 생각해본 적이 있다”며 그 이유로 ‘건강(32.6%)’과 ‘경제적 어려움(30.8%)’을 들었다.

앞서 노인 자살의 원인에서 드러났듯이, 노후 준비의 양대 축은 생활비와 의료비라고 할 수 있다. 먼저 생활비부터 살펴보자. 은퇴 후 노후생활비는 얼마나 들까? 국민연금 패널조사에 따르면 은퇴 후 부부 두 사람이 최저 생활수준을 유지하는 데는 매달 130만 원이 필요하고, 표준적인 생활을 영위하려면 월 184만 원이 필요하다.

최저생계비는 살아 있는 한 어떠한 상황에서도 필요하기 때문에 종신연금으로 준비하는 것이 좋다. 종신연금이란 가입자가 살아 있는 동안 계속해 수령할 수 있는 연금을 말한다. 아무래도 종신연금의 대표주자라면 국민연금을 들 수 있다. 국민연금은 가입자가 종신토록 연금을 수령할 수 있을 뿐 아니라, 사망 후 배우자가 유족연금을 수령할 수 있다. 유족연금은 가입자가 본래 받던 금액의 40~60%가 유가족에게 지급된다.

국민연금의 또 다른 장점은 물가가 오르면 연금수령액도 따라 늘어나 연금의 실질가치가 보전된다는 것이다. 다만 아쉬운 것은 국민연금만으로는 노후생활비를 감당하지 못한다는 점이다. 현재 국민연금 보험료를 20년 이상 납입한 사람의 경우 노령연금으로 월평균 84만7000원을 받는다고 한다. 최저생활비에 40만~50만 원 정도 못 미치는 수준이다.

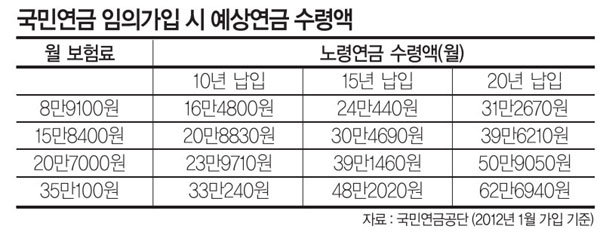

그러면 부족한 최저생활비는 어떻게 보충해야 할까? 우선 생각해볼 수 있는 것은 ‘국민연금 임의가입’이다. 전업주부는 국민연금에 강제로 가입할 의무는 없지만, 본인이 원하면 언제든지 가입할 수 있다. 가입금액은 최소 월 8만9100원이고 최대 35만100원이다. 아래 표는 월 보험와 납입기간별로 예상연금 수령액을 나타낸 것이데, 연금 개시 후 10년 이상만 살아 있으면 낸 돈보다 받는 연금이 많다는 것을 알 수 있다.

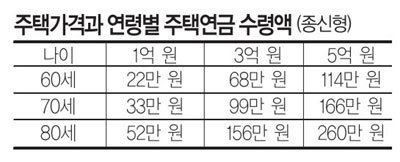

주택이 있는 경우 주택연금을 활용하는 것도 좋은 방법이다. 주택연금은 주택 보유자가 60세 이상이고, 시가 9억 원 이하 1주택을 가지고 있어야 하며 해당 주택에 거주하면 가입할 수 있다. 주택연금의 가장 큰 장점은 연금 수령과 상환 방식에 있다. 주택연금은 가입 당시 감정가액을 기준으로 연금수령액이 결정되면 부부 두 사람이 모두 사망할 때까지 동일한 금액을 수령하게 된다. 따라서 가입자 부부가 오래 살수록 더 많은 연금을 수령하게 된다.

물론 어차피 갚아야 할 빚인데 많이 받아봐야 뭐하나 생각할 수도 있지만, 그게 꼭 그렇지는 않다. 주택연금은 가입자 부부 두 사람이 모두 사망한 다음 주택을 처분해 부채를 청산하는데, 이때 주택 처분가액이 연금지급 총액보다 적더라도 상속인에게 부족분을 청구하지 않는다. 반대로 주택 처분가액이 더 많으면 남은 돈을 상속인에게 돌려준다.

주택연금 수령액은 집값과 나이에 따라 결정된다. 아래 표를 보면 알 수 있듯 집값이 높을수록, 나이가 많을수록 더 많은 연금을 받을 수 있다. 현재 주택연금 가입자의 평균연령은 72세인데, 평균 2억8000만 원 하는 주택을 담보로 맡기고 매달 100만 원의 연금을 수령한다고 한다. 따라서 국민연금과 주택연금만 잘 활용해도 은퇴 이후 최저생계비 이상의 소득을 확보할 수 있다.

노후준비라고 하면 흔히 은퇴 이후 필요한 생활비를 마련하는 정도만 생각한다. 하지만 정작 은퇴자들을 곤궁에 빠뜨리는 것은 생활비보다 의료비일 때가 많다. 의료비와 생활비는 속성이 다르기 때문에 준비 방법도 달라야 한다. 매월 지출하는 생활비는 그 규모를 어느 정도 예측할 수도 있고 부족하면 어느 정도 줄여 쓸 수도 있다. 하지만 의료비는 언제 아프고 다칠지 모르기 때문에 필요 시기를 예측할 수 없는 데다 단기간에 막대한 비용이 들어간다. 게다가 생명과 연관된 비용이어서 쉽게 줄일 수도 없다. 따라서 저축이나 투자 상품보다는 보험을 활용해 대비하는 게 바람직하다.

계약자, 피보험자 구분해야

그러면 보장성보험은 어떻게 설계해야 할까? 구체적인 방법에 대해 알아보자. 먼저 부부 각자가 충분한 보장을 받을 수 있도록 해야 한다. 다음은 얼마 전 어머니가 뇌종양에 걸렸다며 상심해 있는 강철희(40) 씨와 상담한 내용이다. 내가 “병원비가 많이 들어갈 텐데 어떻게 할 계획이냐”고 물었더니, 강씨는 “다행히 어머니가 보험을 4개나 가입해둬서 병원비는 걱정 안 해도 될 것 같다”며 보험증권을 보여줬다. 그런데 보험증권을 살펴봤더니 보험금을 한 푼도 받을 수 없는 상황이었다.

왜 그럴까? 보험계약에 관련된 사람은 크게 계약자, 피보험자, 수익자 셋으로 나뉜다. 계약자는 보험료를 납입하는 사람이고, 수익자는 보험금을 수령하는 사람이다. 그리고 피보험자는 보험사고의 대상이 되는 사람이다. 즉 피보험자가 아프거나 다쳤을 때 보험금을 수령할 수 있다. 그런데 강씨가 내민 보험증서를 살펴보니, 계약자는 어머니로 되어 있었지만 피보험자가 전부 아버지로 지정되어 있었다. 이 때문에 보험금을 한 푼도 받을 수 없었던 것이다.

지금 이 글을 읽는 독자들도 보험증서를 한번 꺼내서 확인하시라. 피보험자가 누구로 지정되어 있는가? 병은 남녀를 가려 오지 않는다. 따라서 보장성보험에 가입할 때 부부가 모두 충분한 보장을 받을 수 있도록 피보험자를 분산해두어야 한다.

보험증권을 꺼낸 김에 보장기간도 점검해보자. 보험회사는 보장기간 내에 발생한 질병이나 사고에 대해서만 보장한다. 요즘에야 보험회사에서 ‘평생 보장’ 또는 ‘100세 보장’ 보험 상품을 많이 내놓고 있지만, 불과 몇 년 전만 해도 보장기간이 70세나 80세에 끝나는 보험이 많았다. 그런데 수명이 늘어나면서 그 이후에도 병원비가 들어가는 경우가 많아졌다. 생애의료비 분포를 살펴보더라도, 85세까지 생존한 고령자의 경우 평생 사용한 의료비 중 4분의 1(남자 26.1%, 여자 25.3%)을 85세 이후에 지출한 것으로 나타났다. 이 경우 70세나 80세에 보장기간이 끝나는 보험에 가입했다면 보험금을 받을 수 없다. 마치 맑은 날 우산을 들고 다니다, 정작 비 오는 날엔 우산을 두고 온 꼴이다.

선진국 주민에게 ‘은퇴’하면 떠오르는 게 무엇이냐고 물으면 ‘자유’라고 답하는데, 한국 사람은 ‘경제적 어려움’이나 ‘두려움’을 떠올린다고 답한다. 이는 결국 은퇴 후 삶에 대한 준비가 얼마나 돼 있느냐 하는 정도 차가 아닐까 싶다. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때라는 말도 있듯이, 지금이라도 노후 생활비와 의료비를 준비하는 데 무엇이 부족하고 어떤 것을 더 준비해야 하는지 꼼꼼히 점검해나가면, 은퇴 후 편안한 노후를 맞을 수 있을 것이다.

![[시마당] 파인애플을 수출하는 사람은 돌의 이름을 갖고 있지만](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/42/5d/1b/69425d1b25a8a0a0a0a.png)

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)