4인 가족 연소득이 1억3000만 원?…‘1인당 GNI(국민총소득)’의 함정

GDP는 제2차 세계대전의 산물…‘삶의 질’ 고려 안 해

OECD ‘더 나은 삶 지수’ 등 대안 지수로 무게중심 옮겨야

“성장의 내용, 어떻게 바꿀 것인가” 고민할 때

“평균적으로 국내총생산(GDP)이 상승하고 있지만, 사람들은 삶이 점점 팍팍해진다고 느낀다. 그 이유 중 하나는 실제로 그들의 삶이 더 어려워졌기 때문이다.”

스티글리츠(2001년 노벨경제학상 수상자)-센(1998년 노벨경제학상 수상자)-피투시(프랑스경제연구소 소장) 위원회는 사르코지 프랑스 대통령이 2007년 5월 대통령에 취임한 이후 “세상과 사회와 경제는 변화하는데, 그것에 대한 측정 방식은 그 변화 속도를 따라가지 못한다”는 문제의식을 갖고 출범시킨 ‘경제실적과 사회진보의 측정을 위한 위원회’를 말한다. 2008년 초 세계적 석학으로 구성된 이 위원회는 18개월의 집단적 논의를 거쳐 2009년에 보고서를 발표했다.

2017년 말 정부가 발표한 ‘2018년 경제정책 방향’에 따르면 한국인의 1인당 국민총소득(GNI)은 2만9700달러다. GNI는 한 나라 국민이 일정 기간 국내외에서 벌어들인 임금, 이자, 배당 등의 소득을 합친 수치다. 이 자료는 달러당 원화 환율 1083원을 기준으로 삼았기 때문에, 2017년 말 현재 한국인의 1인당 원화 소득은 3216만 원이다. 4인 가족으로 따지자면 가구당 1억2866만 원이다. 하지만 4인 가족 가구 중 가계소득이 연 1억2866만 원에 이르는 가구가 과연 몇이나 될까?

가계소득 줄고 기업소득 늘고

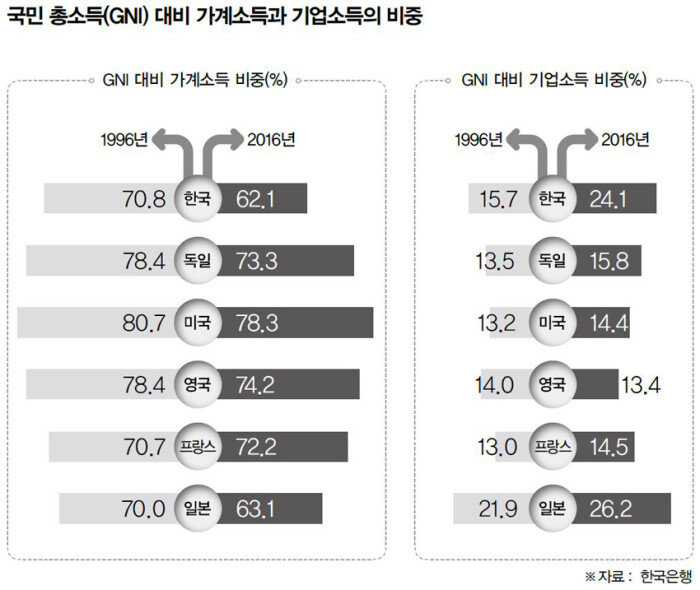

첫 번째 함정은 GNI가 가계뿐 아니라 기업소득 및 정부소득까지 합산한 수치라는 점이다. 한국의 GNI 중 가계소득 비중은 경제협력개발기구(OECD) 국가들의 그것에 비해 매우 낮다. 62.1%에 불과하다(2016년 말). 나머지는 기업소득(24.1%)과 정부소득(13.8%)이 차지한다.

그렇기 때문에 GNI가 늘어나도 GNI 중 가계소득이 차지하는 비중이 낮아지면 국민의 실질소득은 개선되지 않는다. 외환위기 전인 1996년 당시 70.8%이던 GNI 대비 가계소득의 비중은 지난 20년 동안 8.7%포인트나 수직 하락했다. 가장 큰 원인은 기업소득이 가계로 환류되지 않은 데 있다. 기업의 영업이익이 증가했음에도 임금소득의 증가율이 낮았던 까닭이기도 하다. 기업이 고용을 하지 않거나 고용하더라도 비정규직과 간접고용을 늘리는 방식으로 인건비를 낮출 경우 기업소득이 가계로 환류하는 비율은 떨어지게 된다.

한국과 유사한 흐름이 나타난 나라는 OECD 국가 중 일본 정도에 불과하다. 미국과 영국, 독일의 경우 지난 20년간 GNI 대비 가계소득 비중은 2~5%포인트 하락에 그쳤고, 프랑스는 오히려 가계소득 비중이 1.5%포인트 상승했다. 이들 선진국의 경우 모두 가계소득 비중이 GNI 대비 70%를 상회한다. 한·일 두 나라만 비정상적이라는 얘기다.

한국의 경우 가계소득 비중이 줄어든 만큼 기업소득 비중이 증가했다. 1996년 15.7%이던 GNI 중 기업소득 비중은 2016년 말 현재 24.1%로 8.4%포인트나 늘어났다. 결국 기업소득 상승분만큼 가계소득 비중이 하락한 것이다. 같은 기간 독일의 기업소득은 2.3%포인트 증가(13.5%→15.8%)에 그쳤다. ‘기업의 천국’이라는 미국은 1.2%포인트(13.2%→14.4%), 프랑스는 1.5%포인트(13.0%→14.5%) 증가했다. 영국의 기업소득 비중은 오히려 0.6%포인트 감소했다(14%→13.4%). 가계소득 비중이 한국만큼이나 작은 일본도 기업소득 증가분은 4.3%포인트에 그쳤다(21.9%→26.2%). 어느 모로 보나 지난 20년간 한국에서 벌어진 일은 유별난 것이다.

GNI 중 기업소득 비중이 24.1%에 달한다는 것은 비정상적이다. OECD 국가의 GNI 대비 기업소득 비중의 평균(16.7%)에 대비해 한국은 30%나 높다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

Better Life Index, 한국은 하위권

OECD가 2011년부터 매년 발표하는 ‘더 나은 삶의 지수’는 실제 삶의 질을 측정하는데 있어 GDP가 가진 한계를 보완하기 위해 고안된 지표다.

OECD가 2011년부터 매년 발표하는 ‘더 나은 삶 지수(BLI·Better Life Index)’는 스티글리츠 위원회의 영향을 받아 시작된 지표다. 11개 영역, 24개의 지표로 구성돼 있다. 11개 영역은 주거, 소득, 직업, 공동체, 교육, 환경, 시민참여, 건강, 삶의 만족, 안전, 일과 삶의 균형이다. GDP가 아니라 이러한 영역들이 개선돼야 국민 삶의 질이 개선된다. BLI 지수에 따르면 한국은 조사 대상 38개국 중 29위에 위치한다. 2013년 27위→2014년 25위→2015년 27위(이상 36개국 중)→2016년 28위→2017년 29위(38개국 중)다. 특히 한국은 삶의 만족도가 낮고, 직업 중 직무 압박감이 높으며, 사회적 유대감(공동체)과 공기의 질이 매우 낮은 것으로 나타났다.

OECD는 BLI 지수를 소개하면서 “GDP는 아직도 유용한가?”라는 질문에 대해 아래와 같이 답한다. 1930년대 국민소득 자료를 모으기 시작한 이래 사회의 후생을 측정할 것인지, 아니면 단지 경제적 행위만을 측정할 것인지에 대한 많은 논쟁이 있었다. 하지만 제2차 세계대전으로 인해 정부가 전시 생산 및 동원을 측정할 필요가 시급했기 때문에 후자가 중시되었다. 그 결과 등장한 GDP는 한 경제에서 부가가치 총액이자 전체 소득이었지만, 상당한 문제점을 내포하고 있다.

예를 들어 정부 소비는 시장에서 일어난 거래가 아니었지만 GDP에 포함됐고, 가사노동은 배제됐다. 오염을 야기하는 행위와 같은 ‘나쁜 일’은 GDP로 산입됐지만, 소비자가 다양성과 혁신으로부터 얻게 되는 엄청난 이득과 같은 ‘좋은 일’은 대체적으로 GDP에서 제외됐다. 또한 GDP는 투자와 현재의 소비지출에 동일한 비중을 둠으로써 지속가능성이나 미래 세대가 우리처럼 풍요로울 수 있을지 여부에 대한 지표로 사용될 수 없다.

거시경제 정책을 위해 전체 경제행위를 측정할 필요가 있고, 이 점에서 GDP가 여전히 활용될 여지가 있긴 하다. 그러나 경제학자나 정책 당국자는 사회의 전반적인 후생에 대한 압축적인 단면으로서 GDP 성장률을 사용하지는 말아야 한다.

반면 BLI는 아직 개선의 여지가 있지만 사회적 후생 증대에 기여하는 개별 요인들의 현황과 경제적 활동 간의 상충 및 상보 관계를 잘 보여준다. 지속가능성을 보여줄 수 있는 지표를 개발하는 것은 매우 어려운 과제다. 미래 세대가 어떠할지에 대해, 그들의 삶에 영향을 끼칠 기술적, 그리고 인간의 행위적 변화를 가늠하기 어렵기 때문이다. 하지만 자연환경부터 인적 자본, 사회 인프라에 이르기까지 미래에 영향을 미칠 자산을 우리가 현재 얼마나 축적하고 있고, 어떤 자산이 부족한지를 매년 관찰하며 행동하는 것은 매우 중요한 일이다.

‘좋은 삶’을 향하여

BLI 이외에도 삶의 질 개선을 위해 참고할 만한 여러 가지 시도가 있다. 가령 유엔개발계획(UNDP)은 인간개발지표(HDI·Human Development Index)를 사용한다. 경제성장만이 아니라, 사람들의 상태와 역량이 한 나라의 발전을 평가하는 궁극적인 기준이 되어야 한다는 배경에서다. 이에 따라 UNDP는 건강과 교육, 생활수준의 세 가지 측면을 강조한다.케인스 연구자인 영국 상원의원 스키델스키 교수는 ‘좋은 삶’을 위해 7가지의 기본재가 필요하다고 지적한다. 건강과 안전, 인간에 대한 존중과 개성(자신의 취향, 기질을 반영해 삶을 계획하고 실행하는 능력), 자연과의 조화, 우정, 여가가 그것이다.

2018년 한국 경제는 지난 50년 이상 고착돼온 GDP 중심의 성장지표, 그리고 1인당 평균소득에 대한 허울과 집착에서 벗어나야 한다. 인간의 본질적 목적인 삶의 질 개선을 위해 ‘성장의 내용’을 어떻게 바꿀 것인지에 대해 고민을 시작해야 할 때다.

● 1960년 강원 거진 출생

● 영국 런던정경대(LSE) 석사(경제학), 동 대학원 박사(국제정치경제학·금융)

● 대통령직속 정책기획위원회 위원

● 現 아주대 경영학과 교수

● 저서 : ‘한국경제가 사라진다’ ‘한국경제 20년의 재조명’ ‘금융위기 이후를 논하다’ 등

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)