- 책은 찰(察)이다. 남을 관찰(觀察)하고, 나를 성찰(省察)하며, 세상을 통찰(洞察)하는 도구여서다. 찰과 찰이 모여 지식과 교양을 잉태한다. 덕분에 찰나의 ‘책 수다’가 묘한 지적 쾌감을 제공한다. 정작 살다 보면 이 쾌감을 충족하기가 녹록지 않다. 검증된 지식 커뮤니티가 우리 사회에 드물어서다. 이에 창간 88주년을 맞는 국내 최고 권위의 시사 종합지 ‘신동아’가 ‘지식커뮤니티 Book치고’를 만들었다. 회원들은 한 시즌(4개월)간 월 1회씩 책 한 권을 고재석 ‘신동아’ 기자와 함께 읽는다. 4월 30일 동아일보 충정로 사옥에서 Book치고 두 번째 모임이 열렸다. 함께 읽고 토론한 책은 제도주의 경제사(經濟史)의 정수 ‘국가는 왜 실패하는가’(시공사)다. 멤버들이 정성스레 써온 서평 중 일부를 골라 소개한다.[편집자 주]

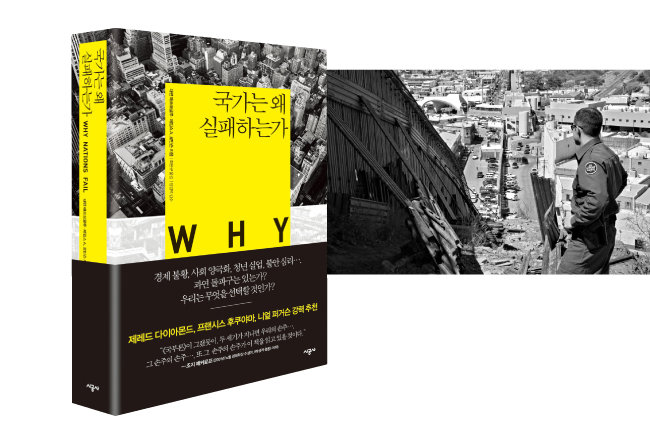

담장을 경계로 나뉘는 남쪽 멕시코 소노라주의 노갈레스(위)는 도로망도, 상수도도, 법질서도 엉망이다. 반면 담장 이북 미국 애리조나주 노갈레스시 주민들은 상수도는 물론이고 공공보험, 교육제도 등 국가로부터 다양한 혜택을 받고 있다.

2019년 한국에는 영웅이 필요한가? 저자들에 따르면 한국은 ‘실패하지 않은 국가’다. 북한에 비해 훨씬 포용적인 제도를 밑바탕 삼아 경제성장과 민주주의 발전을 이뤘다. 그러나 온전히 ‘성공한 국가’로 단정하긴 아직 이르다. 부정의는 만연하고 사회 양극화는 고착화됐다. 삼권분립의 약화, 재벌 총수 중심의 기업 구조, 채용비리 등의 병폐는 착취적 제도의 잔재다. 이는 박근혜 전 대통령의 탄핵을 이끈 촛불시위 덕분에 청산될 ‘뻔’했다. 촛불시위가 21세기 한국이 마주한 ‘결정적 분기점’이었을지도 모른다. 바로 그때 우연히 이전 대선에서 국민의 49% 지지를 받은 인물이 있었다. ‘역사적 우발성’이었다. 문재인 당시 대통령 후보자는 ‘촛불 대통령’이라 불리며 취임했다.

하지만 문재인 정부에서도 인사 문제, 고위 공직자의 부정부패 의혹, 소득 양극화 심화 등 착취적 제도의 잔재가 여전하다. 그간 관행이라는 이유로, 혹은 시행착오 과정이라는 변명으로 용서받던 일들이 여전히 한국 사회를 감싸고 있다. 촛불을 들었던 시민들이 실망하기 시작했다. '

본래 제도는 인식과 상호작용한다. 그런데 촛불시위를 주도한 시민의 인식 수준 또는 ‘국민의 눈높이’를 제도가 못 따라가는 실정이다. 아직 한국 사회에 포용적 제도가 정착할 토양이 척박한 셈이다. 인식 수준에 뒤처지지 않게 제도 개혁을 서둘러야 한다. 달리 말하자면 이야말로 영웅이 필요 없는 나라를 만들어가는 과정이다. 그때 한국은 ‘실패하지 않은 나라’가 아니라 ‘성공한 나라’가 될 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/46/2f/27/69462f270feda0a0a0a.jpg)

![[르포] “농사짓다 다치면 예천 찍고, 안동 돌고, 대구 간다”…경북 의료수난史](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0a/a7/69450aa70243a0a0a0a.jpg)

![[특집] 희망으로 채운 여정, 사랑으로 이어진 발자취](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/45/0b/21/69450b211cfca0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)