용산기지 이전의 유사선례로 꼽을 수 있는 일본 오키나와 후텐마기지와 그 해상대체시설 디자인안.

논쟁의 발단은 이번 협상의 기초에 해당하는 1990년 한미간 양해각서가 ‘사상 최악의 불평등 협정’이라는 비판을 받을 만큼 독소조항을 담고 있다는 점에 있었다. 이전비용 전액 한국 부담, 기지 내 복지시설 사업자들의 이전 기간중 영업손실에 대한 보상도 한국에서 부담, 주한미군과 그 가족 및 정규·비정규 고용인의 이사비용도 한국 정부가 부담한다는 조항 등이 대표적이다.

이후 여덟 차례 열린 미래동맹회의를 통해 협상이 진행되는 동안 우리 정부 관계자들은 “독소조항은 상당부분 제거되었으며 합리적인 협상결과 도출에 거의 근접했다”고 밝혀왔다. 이러한 설명이 정점에 달했던 것은 지난해 10월 5차 미래동맹회의가 열릴 무렵. 회의 직전 협상팀은 “일부 문구에 대한 수정작업만 이뤄지면 개정안을 이번 회의에서 확정할 수 있을 것”이라고 확언했다.

그러나 이러한 협상팀의 ‘자신감’은 11월을 넘어서면서 큰 벽에 부딪혔다. 우선 언론과 시민단체에서 몇몇 협상내용을 지적하며 1990년 양해각서에 비해 오히려 개악(改惡)된 것이 아니냐는 의혹을 제기했고, 외교부 조약국은 그간 진행된 협상내용의 불합리성을 강하게 지적하고 나섰다. 급기야 청와대 민정수석실은 이 무렵 협상팀과 NSC, 유관부서들을 상대로 ‘조사성’ 회의를 열기도 했다.

주의 깊게 살펴보면 이후 열린 6차와 7차 미래동맹회의에서 협상팀의 발언 뉘앙스는 상당히 달라졌음을 확인할 수 있다. 7차회의 직후 차영구 당시 국방부 정책실장은 “지난해까지 양국은 비용문제가 다 해결됐다고 생각했지만, 6차회의 때 우리측이 처음으로 문제의 소지가 있는 것을 이것저것 끄집어내 제기했다”고 설명한 바 있다. 이에 대해 비용문제에 관한 한 합의가 완성됐다고 생각해온 미국측이 강하게 반발했고, 이 때문에 곧 타결될 것이라던 협상은 결론없이 계속 이어진 것으로 알려지고 있다.

정리해보면 당초부터 문제의 소지가 있던 내용을, 주요지침을 작성하는 NSC와 협상팀이 사전에 제대로 걸러내지 못했다가(혹은 거르지 않았다가), 정부 일각의 문제제기와 청와대의 조사, ‘외교부 파문’ 등을 거치고 나서야 비로소 협상테이블에 올린 것 아니냐는 분석이 가능해진다. 우연일 수도 있지만 지난해 협상팀의 대표였던 위성락 외교부 북미국장-차영구 국방부 정책실장이 모두 협상팀을 떠났다는 점도 눈여겨볼 대목이다.

현재는 지난해 진행됐던 협상내용의 상당부분이 재검토되었고, 이를 개선하기 위한 논점이 새로 형성되고 있는 국면이다. 그렇다면 남는 질문은 간단하다. 한국이 이 과정에서 반드시 짚고 넘어가야 할 쟁점은 무엇이며, 우리측은 어떠한 태도를 견지해야 하는가. 과연 새 협상팀에게 남아 있는 과제는 무엇인가. 이를 검토하기 위해 ‘신동아’는 해외로 눈을 돌렸다. 미군이 주둔하고 있는 일본과 독일의 기지이전 사례가 그것이다. 이들의 경험이 한국 정부에 주는 교훈은 무엇이며, 현재 논의되고 있는 용산기지 이전협상은 일본·독일의 사례에 비해 어떤 수준인지 살펴보기로 하자.

세 가지 사례

주일미군은 2001년 현재 총 89개 시설, 7억㎡의 토지를 사용하고 있다. 미일 양국은, 1970년대 도쿄 주위의 미군기지를 시 외곽으로 통합하기 위해 ‘관동공군시설통합계획’(이하 관동계획)을 진행했다. 1973년 1월 제14회 미일안전보장협의회에서 타결된 협상안에 따라 1977년까지 4년간 다치카와 공군기지 등 주요 미군기지를 도쿄도 훗사시에 있는 요코다현 주일미군 사령부로 통합했다. 용산기지 이전과 유사사례로 꼽을 만하다.

또 다른 사례로 협상이 완료되어 현재 진행중인 오키나와 후텐마 미공군기지 이전작업이 있다. 1990년대 중반 일본 내 반미감정이 확대되고 환경적 악영향 문제가 제기되면서 이전 논의가 작됐다. 현재 후텐마기지를 대체할 해상시설을 건설하기 위해 준비작업이 진행되고 있으며 향후 장기간에 걸쳐 이전이 진행될 예정이다(이 두 사례에 대해서는 오랫동안 주일미군 기지문제를 연구해온 인하대 정치외교학과 남창희 교수가 핵심자료를 제공해 주었으며, 일본 정부 관계자들과의 전화 및 이메일 인터뷰도 도움을 주었다).

북대서양조약기구(NATO)군의 형태로 미군이 주둔하고 있는 독일의 경우는 1999년 시작되어 6년 예정으로 진행중인 라인마인기지 이전사업이 대표적인 케이스로 꼽힌다. 프랑크푸르트 공항 인근에 있던 공군기지를 다른 지역에 있는 기지로 통합·이전하는 이 작업은 1999년 합의 후 곧바로 착수되어 현재 진행중이다(이 사례에 대한 정보는 함부르크에 본부를 두고 있는 독일 시민단체 GAAA(핵무기폐기를 위한 비폭력행동) 관계자들이 독일 정부로부터 제공받은 공식 설명자료를 참고했다).

협상에는 ‘교환’이라는 기술이 있다. 하나를 주는 대신 다른 것 하나를 받아오는 것이 그것이다. 독일과 일본 주둔 미군기지 이전관련 협상의 경우 쟁점마다 모두 동일한 방식으로 이뤄진 것은 아니다. 독일은 비용문제에 집중하고 상대적으로 ‘무분별한 시설확장 방지’ 측면에는 신경을 덜 썼던 반면, 일본은 환경적인 요소에 포커스를 맞춰 이전비용 부분에서는 미국측의 의사를 상당부분 수용했다.

이 기사에서는 쟁점별로 주둔국에 가장 유리했던 케이스 9개를 골라 비교하기로 한다. 이는 외국의 전례가 ‘한국이 미국측에 요구할 수 있는 수준’에 대한 일종의 가이드라인이 된다고 보기 때문이다. 현재 진행중인 용산기지 이전협상의 주요 쟁점에서 일본과 독일의 최선사례를 담아낼 수 있을 것이라 기대하기는 어렵다. 그러나 최소한 우리측이 내부적으로 설정할 ‘목표’는 될 수 있을 것이다.

이제부터 그 9개의 포인트를 하나하나 살펴보자.

【누가 설계권을 갖는가】

기지이전이란 쉽게 말해 헌 시설 대신 새 땅에 새 시설을 지어서 이사하는 작업이다. 중요한 것은 새 시설을 어떻게, 어떤 규모로 지을 것이냐 여부. 이전비용의 규모 역시 여기에서 상당부분이 결정된다. 결국 새 기지의 ‘설계’를 누가 맡을 것이냐가 중요 쟁점일 수밖에 없다.

지난 1월 열린 6차 미래동맹회의 직후 국방부는 기자간담회를 통해 “새 시설의 설계는 미국이 미국측 기준에 맞춰 맡기로 했으며, 이 설계에 따라 한국측이 자재를 구매해 새 기지를 짓게 된다”고 설명했다. 미국측이 직접 업체를 선정해 건설까지 맡은 뒤 ‘계산서만 들이미는’ 방식보다는 분명 진일보한 것이지만, 앞서 설명한 주일·주독미군의 기지이전 사례 어느 곳에서도 이러한 원칙이 적용된 적이 없다. 세 경우 모두 설계권은 주둔국 정부가 행사했다. 기초조사부터 설계, 자재구매, 공사, 시험가동에 이르기까지 전 과정을 주둔국 정부가 담당하는 방식이 그것이다.

이러한 전례에 비하면 새 기지의 설계권을 미국측이 행사하도록 되어 있는 주한미군 용산기지 이전협상 논의에는 문제가 있다. 한국측이 설계의 적실성을 검토하는 단계를 거친다는 것이 국방부의 설명이지만, 설계권 자체가 미국측에 있는 한 시설을 무분별하게 확대하지 않으리라 장담할 수 없다. 자금을 부담하지 않는 측에서 시설을 설계할 경우 경제성에 신경 쓸 이유가 없어져 낭비가 발생할 가능성이 높은 것은 불문가지다. 한마디로 설계과정에서 미국의 ‘장난’에 말려들 개연성이 있다는 이야기다.

6차회의 직후 몇몇 언론은 ‘정부 내에서 한국 쪽이 설계과정부터 시운전까지 모두 담당하는 ‘턴키(완성 인도) 방식’으로 추진해야 한다는 의견이 있었으나, 실제 한미협상에서는 제대로 제기되지도 않았다’고 보도한 바 있다. 당시 총리실 산하 주한미군대책기획단의 김동기 정책부장은 “집행과정마다 한국이 개입할 수 있기 때문에 사실상 ‘턴키 방식’과 다를 바 없다”고 설명했지만, 일본과 독일의 선례를 따를 수 없는 까닭이 무엇인지는 여전히 의문으로 남는다.

【어느 쪽의 건축기준을 따를 것인가】

설계를 할 때 어떤 기준과 규격에 따를 것이냐도 중요한 쟁점이다. 현재 알려진 바에 따르면 오산·평택에 들어설 새 미군기지의 경우 ‘미 국방부 기준’에 따르는 것으로 대체적인 합의가 이루어졌다. 그러나 일본 후텐마 대체시설과 독일 라인마인 대체시설의 경우 주둔국의 건축기준, 우리로 치면 ‘KS 규격’에 맞춰 설계하는 것으로 합의된 바 있다.

미 국방부의 건축기준과 KS 건축기준은 격차가 매우 크다는 것이 건축 전문가들의 지적이다. 단위면적 당 건축비가 두 배 이상 차이날 수도 있다는 것. 특히 미 국방부 건축기준은 9·11 테러 이후 대폭 강화되어 폭탄테러 등에 대비해 벽 두께 등이 이전규정보다 1.5배 이상 두꺼워졌다는 설명이다. 눈여겨볼 것은 1990년 합의각서에 ‘미국 표준(AS·American Standard)’로 되어 있던 것이 지난해 협상과정에서부터 ‘미 국방부 기준’으로 변경되었다는 점이다. 미 국방부 기준은 민간시설에 적용되는 AS보다 훨씬 강력한 것이다. 지난해 있었던 이전협상을 두고 시민단체 등에서 제기한 ‘개악(改惡)’ 주장은 이러한 분석에 근거하고 있다.

설계주체 및 건축기준 문제에 있어 일본이나 독일사례에 비해 불리한 협상안이 논의되고 있음은 이견의 여지가 없어 보인다. 이러한 근본적인 문제에서부터 한미간 용산기지 이전협상의 단추는 잘못 끼워져 있는 셈이다.

【기지 규모를 정하는 원칙은?】

설계 문제에서 살펴볼 또 하나의 쟁점은 과연 새 시설의 규모를 어떤 기본원칙에 따라 결정할 것이냐는 부분이다. 이는 건물은 몇 채를 짓고 방은 몇 칸을 만들 것인지, 건축면적은 얼마로 잡을 것인지를 결정하는 키워드가 된다. 독일 라인마인기지 이전협상에 적용된 원칙은 이른바 ‘반사규칙’이었다. 구(舊)시설을 거울에 비친 것처럼 똑같은 규모로 새 시설을 짓는다는 원칙이다. 다시 말해 구시설에 건물이 50개였으면 50개를, 사령부 건물에 방이 60개였으면 60개를 짓는 식이다. 이 원칙이 100% 관철된 것은 아니지만 기본적으로 그러한 컨셉트에 따라 설계가 진행되었음을 독일 정부측 자료는 설명하고 있다.

하늘에서 내려다본 용산 주한미군 기지.

용산기지는 그 규모가 작아 편법으로 건물이나 시설을 ‘우겨 넣었던’ 측면이 있었다. 쉽게 말해 불편해도 그냥 참고 살았던 것이다. ‘기능 중심’ 원칙에 따르면 새 기지에는 그러한 ‘편법’ 부분이 충분히 제 기능을 수행할 수 있도록 규정에 맞게 만들어주어야 한다. 결국 시설규모나 건물의 수가 용산에 비해 늘어날 것이다. 독일이 택한 ‘반사 규칙’과는 판이한 결과다.

【새 숙소, 무상으로 지어줘야 하나】

설계 원칙을 둘러싼 논란을 좀더 구체적으로 살펴볼 수 있는 대표적인 케이스가 이른바 ‘숙소 추가건설’ 문제다. 지난 3월22일 ‘한겨레’는 ‘미국 쪽이 주한미군용 주택 1200채를 새 기지 터에 무상으로 지어줄 것을 요구해 논란을 빚었으며, 이 문제가 7차 미래동맹회의가 결렬된 요인의 하나였던 것으로 밝혀졌다’고 보도했다. 1200채는 현재 용산 일대의 미군주택 수. 용산기지 안에 미군이 지은 320여채와 주택공사가 지어 임대한 400여채, 한남동 유엔빌리지에 미군이 임차해 사용하는 400여채 등을 모두 합한 것이다. 문제는 미군이 용산기지가 비좁아 영외에서 임차해 사용하고 있는 주택까지 새 시설에서는 모두 새로 지어 무상 제공해 줄 것을 요구하고 있다는 점이다.

‘기능 중심’ 이론으로 생각해본다면 미국측의 이러한 요구를 근거 없다고 말할 수는 없다. 이 원칙에선 미군이 지은 320여채는 무상제공하고 나머지 임대주택 880여채는 한국정부가 지어 임대하는 방안 정도가 최고치라고 볼 수 있다. 그러나 ‘반사 규칙’이었다면 이야기가 다르다. 용산기지 안에 있는 320채만 그대로 지어주면 되는 것이다.

더욱이 주택들은 모두 미군의 ‘삶의 질’ 규정에 맞게 건축되어야 한다. 쉽게 말해 영관장교는 몇 평짜리 단독주택, 하사관은 몇 평짜리 아파트, 편의시설은 대략 한 블록에 한 개 등의 원칙에 맞게 단지와 주택을 지어야 하는 것이다. 그러나 현재 용산기지 안에서 미군이 사용하고 있는 주택들은 이러한 규정에 상당부분 미달하는 상태다. ‘반사 규칙’에 따르면 이 상태대로 신규주택단지를 건설해주면 되지만, ‘기능 중심’ 이론에 따르면 모두 ‘삶의 질’ 규정에 맞게 업그레이드 시켜야 한다.

단적으로 지난해 이후 미 국방부는 주한미군 근무 자원장교를 모집하면서 “그간에는 영관급 이상 장교만이 가족을 데리고 부임할 수 있었지만, 앞으로는 부사관에게도 가족거주시설을 제공할 수 있게 될 것”이라고 설명했다고 전해지고 있다. 이 기준에 맞추자면 새 기지에 지어야 할 주택은 기존의 1200채를 두 배 이상 능가하는 규모다.

【새 기지의 2사단 사용분은 누가 부담하나】

그동안 정부는 “‘이전을 먼저 요구한 측에서 이전비용을 부담한다’는 원칙은 독일과 일본의 전례에 따른 것이므로 변경하기 어렵다”고 설명해왔다. 독일 시민단체측 자료에 따르면, 라인마인기지 대체시설의 경우 일부 비용을 미국이 부담하기는 했지만 ‘독일측 부담’이 큰 원칙이었음은 사실에 부합한다. 일본 관동계획이나 후텐마기지 이전에 대한 전문가들의 설명도 마찬가지다. 그러나 놓치기 쉬운 포인트가 있다. 오산·평택의 새 기지에는 용산기지만 옮겨가는 것이 아니라는 점이다.

정부가 주장하는 원칙에 따르면 의정부에 있는 주한미군 2사단의 이전비용은 ‘전세계적인 미군 재조정 프로그램’에 따라 이전을 결정한 미국측이 부담해야 한다.

정부 당국자들은 누차에 걸쳐 “용산은 우리가, 2사단은 미국이 이전비용을부담한다”고 설명해 왔다. 주목할 것은 2006년 무렵까지 용산기지가 오산·평택의 새 기지로 이전을 마치고 나면 2010년 무렵까지 2사단이 이 새 기지로 통합될 예정이라는 점이다. 쉽게 말해 한국정부가 지어준 시설에 2사단이 덧붙는 형식이 되는 것이다. 더욱이 미국이 주한미군 감축을 계획하고 있음은 공공연한 비밀에 가깝다. 주한미군이 감축되면 한국측이 지어준 용산기지 대체시설의 상당량은 2사단이 사용할 것으로 보인다.

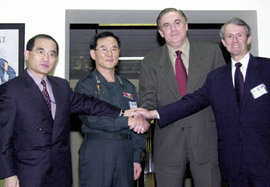

2003년 10월 서울에서 열린 미래동맹 5차회의 대표들이 악수를 나누고 있다. 왼쪽부터 위성락 당시 외교통상부 북미국장, 차영구 당시 국방부 정책실장, 리처드 롤리스 미 국방부 동아태담당 부차관보, 크리스토퍼 라플레르 미 국무부 동아태담당 특사.

새로 지어질 기지에서 어디까지가 용산기지 몫이고 어디서부터가 2사단 몫인지를 구분하는 것은 매우 까다로운 작업이다. 그러나 이 문제 또한 독일처럼 ‘반사 규칙’을 채택했다면 쉽게 해결될 수 있는 것이었음은 분명하다. ‘반사 규칙’을 채택하지 못한다 해도, 새 기지 건설비용 가운데 일부(미국이 2사단 이전비용에서 절감할 수 있는 규모에 상응하는)를 미국이 부담하도록 하는 협상논리를 개발할 필요가 있다는 게 인하대 남창희 교수 등 전문가들의 지적이다.

【이사비용과 환경관련비용】

이제부터는 새 기지를 다 짓고 난 다음에 발생할 비용문제를 생각해보자. 우선 용산기지에서 새 기지로 짐을 옮기는 비용이 들 것이다. 여기에는 기지시설은 물론이고 근무자 및 그 가족, 고용인 및 그 가족의 이사도 포함된다(이사비용). 다음으로는 비어 있는 헌 기지의 시설을 해체하고 혹시 있을지 모를 환경오염을 치유해야 한다(환경치유비용). 새 기지 주변에서 발생할 소음 등의 민원을 처리하는 데도 비용이 들 수밖에 없다(주변대책비용). 기지 이전 기간 동안 장사를 하지 못한 기지 내 상인들이 손해배상을 청구하는 경우 그 비용도 물어주어야 한다(영업이익 손실보전 비용). 이외에도 미처 생각하지 못했던 곳에 돈이 들 수 있다(기타비용).

결론부터 말하자면 1990년 양해각서에는 이러한 각 항목의 비용을 모두 한국측이 부담하기로 돼 있었다. 이후 협상팀은 “영업이익 손실보전 의무 같은 독소조항은 대부분 제거됐다”고 밝힌 바 있지만, 그렇다 해도 외국의 사례와 비교해보면 문제가 적지 않다.

우선 이사비용의 경우 우리와는 달리 독일과 일본 모두 미국측이 부담하는 것으로 합의했다. 대체시설은 제공하지만 일시적인 용역비용은 부담하지 않는다는 원칙에 따른 것이다. 환경관련 비용의 경우 라인마인기지 대체시설에서는 미국과 독일이 공동으로 부담했다. 후텐마 기지 대체시설의 경우 일본 정부가 강력한 환경관련규칙(특정훈련은 인근에서 할 수 없도록 제한하는)을 제정하도록 미군측에 요청해 관철시킨 바 있다.

특히 일본의 경우에는 영업이익 손실이라는 항목 자체를 아예 인정하지 않았다는 것이 당시 협상 관계자들의 설명이다. 다 지은 건물에 바로 이사를 가면 영업상의 손실이 발생할 리 없다는 논리로 미국측을 설득했다는 것. 우리 협상팀 또한 이와 같은 논리로 배상관련 조항을 삭제했다고 전해졌지만, 문제가 아직 해결된 것은 아니다. ‘기타 비용’이 중요한 이유가 바로 그 때문이다.

【논란의 핵심 ‘기타비용’】

기본적으로 기지이전은 인구 수만 명 규모의 도시를 다른 곳으로 옮기는 작업이다. 그 과정에서 어떤 일이 발생할지는 가늠하기 어렵다. 아무리 머리를 짜내 발생할 수 있는 비용의 모든 항목을 정리하고 각 항목의 비용을 누가 부담할 것인지 정해도, 상상치 않았던 곳에서 비용이 발생할 수 있는 것이다.

독일과 일본의 경우 ‘미리 합의되지 않은 비용’은 모두 미국측이 부담하는 것으로 협상을 맺었지만, 용산기지 이전 협상에선 지난 6차 미래동맹회의까지 한국이 부담하는 것으로 되어 있었다고 전해진다. 기타비용을 한국측이 부담하는 것으로 확정된다면, 합의서에서 영업손실 규정 등의 독소조항을 없앤다 해도 별다른 의미가 없다. 실제로 누군가가 손실보전을 청구하면 기타비용을 부담하기로 한 측이 감당해야 하기 때문. 이런 상태에서 “독소조항을 제거했다”는 협상팀의 설명은 사실과는 거리가 먼 것이다.

7차회의 직후 국방부 주변에는 차영구 당시 정책실장이 말한 ‘문제가 될 소지가 있는 모호한 규정’이 바로 이 ‘기타비용’ 문제였을 것이라는 관측이 있었다. 이후 열린 7차, 8차회의가 쉽게 마무리되지 못한 것은 이 부분을 수정하자는 한국측 견해를 미국이 수용하지 않았던 것이 큰 이유였다는 게 우리 정부 관계자들의 설명이다. 이전비용과 관련한 합의조항을 가능한 한 줄이고 기타비용을 미국 부담으로 처리하는 것이 우리측으로서는 가장 경제적인 방안이겠지만, 미국측이 영업이익 손실보전 관련조항을 삭제한 상황에서 기타비용 부분까지 받아들이기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

비용문제에서 ‘합의되지 않은 경비를 누가 부담할 것이냐’는 매우 중요한 문제인 만큼, 이외의 부분에서도 ‘추후 다시 합의할 사항이 발생할 경우 이를 어떻게 처리할 것이냐’는 문제도 중요하다. 이렇게 추후 합의된 사항이 국회비준 등 검토절차를 거치지 않는 경우 논란이 생길 수 있기 때문이다.

그간의 협상과정에서 한미 양측은 협상이 완료되면 이를 개요가 담긴 총론인 ‘포괄협정(UA)’과 각론인 ‘이행합의서(IA)’로 분리 작성하기로 합의한 바 있다. 이 두 문서에 조영길 국방장관과 리언 러포트 주한미군 사령관이 공동서명하고, UA의 국회비준을 거치는 것으로 협상이 마무리되는 것이다.

이와 관련 언론과 시민단체에서는 “선언적 의미의 UA만 국회의 검토를 받고 IA에 담긴 세부사항은 피해가려는 것 아니냐”는 비판을 제기했다. 이에 대해 외교부 북미국측은 “UA를 비준할 때 IA도 함께 상세하게 보고될 것이므로 세부사항에 이상이 있다면 UA도 비준을 통과하지 못할 것”이라고 설명하고 있다.

UA가 국회비준을 통과한 뒤 발생하는 추가 논의사항에 대해서는 추후 소파합동위원회(SOFA Joint Committee)를 통해 결정하는 방안이 유일하다. 문제는 이렇게 될 경우 미묘한 문제의 해석을 소파합동위원회에 일임하는 결과를 낳을 수 있다는 점. 위원회의 결정사항은 국회비준 혹은 그에 준하는 검토절차를 거칠 의무가 없으므로, 양측 대표인 외교부 북미국장과 주한미군 부사령관만 동의하면 그대로 합의에 이를 수 있게 된다.

이런 의미에서 ‘세부사항에 대해서는 국회검토를 피할 수 있는 방법이 살아있는 것 아니냐’는 의구심은 여전히 유효하다. 우리측에 절대적으로 불리한 사항의 경우 UA와 IA에 명기하지 않고 공란으로 두었다가 국회비준이 통과된 다음 소파합동위원회에서 결정하는 ‘우회로’가 남아 있기 때문. 이러한 의혹을 해소하려면 소파합동위원회의 결정권이나 그에 대한 국회 차원의 검토절차를 설정해야 한다는 것이 국내 전문가들의 충고다.

【방위비부담금으로 이전비 ‘보충’?】

마지막 문제는 이전협상 자체와는 거리가 있으나 놓치지 않고 주목해야 할 부분이다. 지금의 협상은 용산기지 이전비용을 한국측이 덜 부담하기 위해 밀고당기는 형국이지만, 큰 틀에서 보면 한국은 미국측에 매년 수억 달러의 돈을 방위비분담금이라는 항목으로 건네주고 있다(2001년 결정된 금액은 4억4000만달러). 방위비분담금의 구체적인 액수는 3년에 한번씩 양국 협상을 통해 결정되는데 2005년부터 적용될 금액을 결정할 협상이 올 가을 시작된다.

최근 국방부 주변에서는 방위비분담금과 이전협상을 연계하는 방안에 대해 검토중이라는 이야기를 어렵지 않게 들을 수 있다. 특히 미국측이 이를 강력히 요구하고 있다는 것. 예를 들어 앞서 설명한 주택문제의 경우, 새로 한국 정부가 건설해 미군에 임대하는 아파트의 임대비용은 방위비분담금을 통해 보충되어야 한다는 것이 미국측 주장이라는 전언이다. 쉽게 풀어서 말하자면 이는 한국이 부담하는 명목상 이전비용을 줄이는 대신, 방위비분담금을 증액해 미국측 부담을 보충해주는 것에 가깝다.

한 걸음 더 나아가면 ‘미국이 먼저 이전하겠다고 했으므로 미국이 비용을 부담한다’는 2사단의 이전문제에도 이와 비슷한 고민이 숨어 있다. 명목상으로는 미국이 부담하지만 추후 방위비분담금의 증액을 통해 보충해주는 일이 가능하다는 논리다. 우리 정부의 입장은 어떨지 몰라도 최소한 미국측은 한국에 일정정도의 ‘성의’를 기대할 공산이 크다.

이러한 의미에서 최근 외교부 일각에서 흘러나오는 ‘2사단 비용 한국 부담론’은 문제의 소지가 있다. 주한미군의 존재가 한반도 안보에 기여하고 있음은 분명한 사실이지만, 방위비분담금을 통해 한국이 2사단 이전비용까지 보충해주는 것은 그간 국민에게 설명했던 것을 뒤집는 일이기 때문이다.

이전협상에 관여하고 있는 정부 당국자들은 언론과 시민단체의 계속되는 의심과 문제제기에 신경이 곤두서 있는 상태다. 국방부의 한 관계자는 “우리가 국민을 속이지 못해 안달이 난 사람들로 보이는가. 왜 우리가 국민을 속여가며 미군에게 유리한 협상을 맺으려 하겠나. 협상팀은 한푼의 비용을 아끼기 위해 최선의 노력을 다하고 있다”며 서운함을 토로하기도 했다.

실제로 지난해 11월의 청와대 조사와 올해 벽두의 ‘외교부 파문’을 거치면서, 지금까지 제기한 일련의 쟁점에 대해 협상팀이나 총리실, NSC 등도 충분히 인식하게 된 것으로 보인다. 올해 들어 열린 6, 7차 미래동맹회의에 그간 제기되어온 문제점들을 상당부분 테이블 위에 올려놓았다는 것이다. 미국으로서는 당혹스러울 수밖에 없는 상황전개다 보니, 국방부와 외교부 주변에서는 지난 5월 6~8일 워싱턴에서 열린 8차회의에서 가서명 등의 결론이 날 것이라고는 아예 기대하지도 않았다는 전언이다. 올해 안에 협상이 마무리될 수 있을지도 불투명하다는 것이다.

그러나 협상을 지휘한 NSC와 국방부, 외교부 등 실무 부처들은 지난해 가을까지만 해도 “협상이 성공적으로 진행되고 있다”, “합리적인 결론 도출이 멀지 않다”고 설명해왔다. 이 무렵 국방부 주변에서는 “외교부 조약국만 조용했으면 벌써 끝났을 협상”이라는 말을 어렵지 않게 들을 수 있었다.

일련의 사태를 겪고 난 올해 들어서야 ‘문제가 될 만한 것들’을 의제로 꺼냈다는 것은, 뒤집어 이야기하면 그간에는 문제점을 몰랐거나 애써 무시하며 사실이 아닌 이야기를 해왔다는 것이나 다름없다. 언론과 시민단체가 이전협상 관계자들의 ‘선의’를 100% 신뢰하지 못하는 것은 이러한 ‘전력’이 있는 까닭이다.

國格의 문제

독일 시민단체와 전문가들, 일본 정부 관계자들을 통해 독일과 일본 주둔 미군 기지이전 사례를 수집하고 분석하는 동안, 기자의 머릿 속에는 한 가지 생각이 끊이지 않았다. 과연 정부 협상팀은 이러한 전례를 검토하지 않았을까. 검토했다면 그 결과는 왜 지난해 내내 한번도 공개된 적이 없을까. 정부부처가 배포하는 보도자료에 늘 따라붙게 마련인 ‘외국 사례’부분을 왜 이전협상과 관련된 보도자료에서는 찾아보기 어려운 것일까. 혹 협상의 진행방향과 일본·독일이 얻은 성과에 상당한 차이가 있기 때문은 아니었을까.

주한미군이 한반도 안정에 기여하는 바를 부인하는 사람은 많지 않을 것이다. 몇천억의 돈보다 훨씬 중요한 혜택을 누리고 있다는 주장에도 일리가 없는 것은 아니다. 그러나 한 가지 분명한 것은, 한국의 이전협상이 다른 미군 주둔국들에 비해 불리한 조건으로 진행되고 있다면 이를 납득할 국민은 매우 드물 것이라는 점이다. 그것은 무엇보다도, 국격(國格)의 문제다.

![[전쟁이 남긴 빈자리③] 왜 한국이 중동 난민 ‘가족 재결합’ 돕나](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4b/693fd54b0e05a0a0a0a.jpg)