봉준호 감독의 6년 전 영화 ‘마더’에서 묘사된 모성은 무섭도록 집요하고 냉혹하다. 관객은 한편으론 혼란스러워하면서도, 그 지긋지긋한 모성이야말로 한국적 정서를 대변하는 것이라 고개를 끄덕였다. 그런데 지금 관객들이 6년 전으로 돌아가 ‘마더’ 객석에 앉았다면 어떤 반응을 보일까. 국민배우 김혜자가 연기한 ‘마더’가 ‘맘충’이냐 아니냐를 놓고 온라인과 오프라인에서 설전을 벌이지 않을까.

지난해 12월, 발달장애인 이모 군이 두 살 된 아이를 아이 엄마가 보는 앞에서 복지관 난관으로 던져 살해했다. 법원은 사리 판단이 되지 않는 장애인에겐 책임 능력이 없다며 무죄를 선고했다. 피해 아동 부모는 가해자 측 부모가 한 달이 넘도록 사과의 뜻조차 전하지 않았다고 분개했다. 복지관 측도, 복지관 관리를 담당하는 구청도 장애인 이군에게만 책임을 미루고 나 몰라라 했다. 죽은 자는 있지만 그 죽음에 대해 누구도 책임지지 않았다. 되레 피해 아동 부모에게 비난이 쏟아졌다. 두 살짜리 아이가 그런 일을 당하도록 엄마는 뭘 했느냐, 아이를 제대로 돌보지 않아 그런 일이 생겼다는 억측이 난무했다.

개념 없는 엄마들

특정 집단을 지칭하는 단어 뒤에 ‘충’을 붙여 비하하는 뜻으로 사용하는 혐오의 방식은 우리 사회에 유행처럼 퍼져 있다. 시작은 ‘일베충’이다. 극우 커뮤니티 사이트 ‘일간베스트저장소’ 회원들의 도를 넘는 행동을 비난하는 뜻으로 사용된 ‘일베충’은 이후 ‘노인충’ ‘설명충’ ‘무뇌충’ ‘급식충’에 이르기까지 다양한 집단을 비하하는 혐오의 의미로 번져갔다.

그런데 ‘맘충’은 혐오의 원천이 대상 자체가 아니라 대상의 자녀에서 비롯됐다는 점에서 앞의 ‘…충’ 집단과 차이가 있다. 맘충의 공통적인 특징은 부모의 관리 소홀, 혹은 무례함으로 벌어진 일인데도 마치 아이의 행동 양식을 이해하지 못한 상대방의 잘못인 양 큰소리를 치며 적반하장 격으로 상황을 몰아간다는 점이다.

자장면 두 그릇을 시키면서 “아이도 먹을 수 있도록 자장면 양을 ‘낭낭하게’, 군만두도 서비스로 보내달라 했는데 그냥 달랑 자장면 두 그릇만 왔다”며 “아이 키우는 일이 얼마나 힘든데 서비스가 엉망”이라고 투덜댄 닉네임 ‘재연맘’의 자장면집 후기는 이후 ‘낭낭하게’라는 단어를 유행시키며 개념 없는 엄마들의 행동을 꼬집는 사례로 회자됐다.

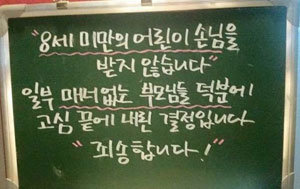

커피숍 메뉴를 적어놓은 칠판에 낙서하고 있는 아이를 말리기는커녕 “어머, 참 잘했어요”라며 칭찬하거나, 똥 기저귀를 버젓이 식당 테이블 위에 버려두고 간 경우도 있다. 음식점에서 다른 사람들의 식사를 방해하거나 뜨거운 음식을 엎질러놓고도 “아이 기를 죽였다” “놀라게 했다”며 오히려 큰소리를 치는 광경은 꽤 자주 목격된다.

“맘충, 맘충 하기에 남의 일인 줄로만 알았더니 제 여동생이 그러고 있을 줄 누가 알았겠어요….”

딩크족(합의 아래 자녀를 두지 않고 살아가는 부부)인 이씨는 몇 달 전 가족모임에서 황당한 일을 경험했다. 친정 부모와 여동생 내외, 조카와 함께 횟집에서 식사를 하던 중이었다. 다섯 살 난 조카가 “쉬 마렵다”며 자리에서 일어서자 여동생이 아무렇지도 않은 듯 그 자리에서 조카의 바지를 내렸다. 놀란 눈으로 그 광경을 보는 이씨 부부를 아랑곳하지 않고 여동생은 테이블 위에 있던 컵을 집어들더니 ‘쉬’ 소리를 내며 오줌을 뉘었다. 그게 끝이 아니었다. 컵을 벗어나 천장으로 솟구친 오줌줄기가 그대로 회 접시 위에 떨어졌다.

“아이가 화장실이 급한 상황이었다 해도 공공장소, 그것도 식사하는 자리에서 아이를 벽 쪽으로 돌려세우지도 않은 채 테이블을 향해 오줌을 누이는 게 상식적인 행동인가요? 더 기가 막힌 건 가족 중 저희 부부 말고는 아무도 그걸 나무라는 사람이 없었다는 거예요. 심지어 부모님은 불쾌해하는 저를 나무라시더라고요. 더 웃긴 건 여동생이었어요. 아이 오줌이 뭐가 더럽냐, 그깟 회가 조카보다 귀하냐며 되레 화를 내더군요.”

“아이를 안 낳아봐서 뭘 모른다”는 가족들의 힐난에 기분이 상한 이씨 부부는 그날 이후 가족모임에 일절 참석하지 않겠노라 결심했다.

‘너도 애 한번 낳아봐!’ ‘애가 그럴 수도 있지’는 맘충이라 비난받는 사람들이 자주 입에 올리는 말이다. 인터넷을 떠도는 사례의 상당수도 그런 엄마들의 비상식적인 행동에 분노한 피해자들이 아니라, 맘충이라 불리는 사람들 스스로 육아 카페 등에 ‘이게 무슨 맘충으로 불릴 일이냐’며 올린 것이다.

이런 사례를 두고 엄마들 사이에서도 논란이 많다. ‘막상 아이를 낳아보니 한편으로 이해가 되기도 한다’는 의견부터 ‘나도 자식을 키우지만 정말 이해가 안 된다’는 반론까지 다양한 반응을 보인다.

지금 사람들이 영화 ‘마더’를 본다면 어떤 반응을 보일까. 국민배우 김혜자가 연기한 ‘마더’가 ‘맘충’이냐 아니냐를 놓고 설전을 벌이지 않을까.

“너도 애 낳아보면 알아”

한국여성정책연구원 이수연 선임연구위원은 “맘충으로 모는 것은 여성을 비하하는 방법 중 하나”라고 지적했다. 교통법규를 무시한 채 제멋대로 운전하는 여성을 일컫는 ‘김여사’, 명품만 좋아하는 여성을 뜻하는 ‘된장녀’, 한국 여성들이 자기 권리만 주장하고 남을 배려하진 않는다는 뜻으로 쓴 ‘김치녀’에 이르기까지 여성을 비난하거나 조롱하는 뜻으로 사용하는 단어가 숱하게 쏟아져 나왔다는 것.

이 위원은 이처럼 특정 집단을 비하하는 단어들이 등장한 원인 중 하나로 온라인 문화를 통해 보장된 ‘익명성’을 꼽았다. 진지한 대화와 토론보다는 온라인상에서 상대를 비난하고 헐뜯는 등 걸러지지 않은 감정을 배설하는 쪽을 ‘편하다’고 느끼는 사람이 많다는 얘기다. 그는 “맘충과 같은 여성 비하 표현이 등장한 것도 전통적 위계질서가 깨진 데 대한 남성들의 불안, 분노의 심리가 반영된 것”이라고 분석했다. 자신의 입지에 대한 사회적 불안감이 여성에 대한 혐오의 감정으로 표출되고 있다는 설명이다.

앞서 예로 든 발달장애인의 살인사건은 가뜩이나 장애인에 대한 편견이 만연한 우리 사회에 불신과 불안을 더했다. 11월 서울 모 중학교 용지에 건립 예정이던 발달장애인을 위한 직업체험 훈련센터가 일부 주민과 학부모들의 반대로 표류하게 된 것도 같은 맥락이다. 일부 주민은 집값이 떨어질까봐, 학부모들은 행여나 불미스러운 사고를 내 아이가 당하기라도 할까봐 목소리를 높였다.

서울시교육청이 부랴부랴 설명회까지 열었지만 역부족이었다. 발달장애인 부모들은 무릎을 꿇고 눈물로 호소했다. 그러자 설명회에 참석한 일부 학부모도 그 앞에 무릎을 꿇었다. ‘왜 우리 아이들이 발달장애인들을 감당해야 합니까’라는 의미였다. 직업체험 훈련센터와 학교는 건물도 다르고 출입문도 따로 돼 있어 아이들과 부딪칠 일이 없다는 설명에도 물러서지 않았다. 초등생 자녀가 있다는 주민은 “차라리 쓰레기 매립장이나 원전시설이 들어온다면 이해하겠다”며 격한 감정을 드러냈다.

네티즌 사이에선 “장애인을 차별하는 게 아니라면서도 자기 아이만큼은 장애인과 함께 생활하게 할 수 없다는 일부 학부모야말로 맘충”이라는 주장이 이어졌다.

불신의 사회, 불안한 아이

미혼인 김씨는 얼마 전 백화점 엘리베이터 앞에서 황당한 일을 겪었다. 유모차에 탄 아이에게 윙크를 했는데 그걸 본 아이 엄마가 눈을 부라렸다.

“‘애한테 무슨 짓을 하는 거냐’며 몰아세우더니 마치 유괴범이라도 만난 것처럼 유모차를 홱 돌려서 가버리더라고요. 맘충까지는 아니지만, 다른 사람의 호의에 그렇게 공격적으로 반응하는 건 지나친 피해의식 아닌가요?”

그런데 아이 키우는 부모들의 생각은 전혀 다르다.

“아이가 행여 모르는 사람과 대화를 하거나 먹을 걸 준다고 덥석 따라가기라도 할까봐 불안해요. 요즘엔 집 앞 놀이터에도 아이들끼리 내보내기가 겁나요. 속 모르는 사람들은 ‘과보호한다’고 하겠지만 세상이 좀 험악해야죠. 아는 사람도 못 믿을 세상이니….”

세 살짜리 아들을 둔 워킹맘 한모 씨는 아이를 어린이집에 맡기고 있지만 마음이 영 편치 않다고 했다. 어린이집 보육교사들의 원아 폭행사건이 잇따르기 때문이다. 그는 올해 초 어린이집 CCTV 설치 문제로 지인들과 대화를 나누다 말다툼까지 벌였다고 한다. 어린이집에서 자기 아이를 학대하거나 소홀히 돌봤다는 정황은 아직 없지만, 그는 “늘 불안하다”고 했다. 직장 때문에 아이를 위험에 노출시키고 있다는 죄책감은 아이의 사회성을 길러주고 모성을 보호하는 어린이집의 순기능을 잊게 한다.

아이를 가진 부모들, 혹은 그들로 인해 당혹스러운 경험을 한 이들을 인터뷰하면서 실감한 것은 사회에 대한 뿌리 깊은 불신과 불안이다. 이들은 인터넷에서 ‘맘충’이라고 손가락질받는 사례들은 자기들의 경우와 다르다고 손사래를 쳤지만, 아이를 안 낳아본 사람은 이런 불신과 불안의 깊이를 가늠할 수 없을 것이라고 했다.

강모 씨는 지난여름 가족과 수영장에 갔다가 놀란 가슴을 쓸어내렸다.

“아이가 물에 들어가자마자 어떤 여자가 다짜고짜 제게 연락처를 내놓으라는 거예요. ‘당신 아이가 물에 들어오면서 내 아이 발을 밟았다. 아이 발에 이상이 있으면 치료비를 청구하겠다’더군요. ‘CCTV에도 찍혔을 테니 발뺌할 생각 말라’는 말에 기가 막혔지만 괜히 일이 더 커질까 싶어 연락처를 주고 나왔어요.”

“당신이 뭔데 내 아이를…”

실제로 아이들 사이에 일어난 사소한 일이 고소로 이어지는 사례가 늘고 있다. 서울의 한 중학교에서 폭력대책위원을 맡고 있는 김모 변호사는 “아이들 스스로 충분히 해결할 수 있는 일인데도 부모들이 먼저 나서 확대시키는 경우도 많다”고 전했다. 내 아이가 잘못하면 “애가 그럴 수도 있지…”라며 대수롭지 않게 치부하면서 상대 아이의 행동에 대해서는 ‘어떻게 저런 아이를 학교에서 내버려뒀냐”며 난리를 친다는 것.

자기 아이가 친구를 성추행하자 “사내 녀석들이 장난도 좀 치면서 크는 거지, 우리 어릴 땐 다들 그러고 놀았다”고 두둔했다. 피해 학생 측에 사과를 하기는커녕 “대수롭지 않은 일로 폭력대책위원회가 열리는 바람에 우리 아이가 잠도 못 자고고통을 겪고 있다”며 오히려 자기 아이가 피해자라고 주장한다.

교사가 아이를 나무라면 부모가 학교에 찾아와 아이들 보는 앞에서 “당신이 뭔데 내 아이를 야단치느냐”는 말을 예사로 내뱉는다. “일이 이렇게 될 때까지 당신은 뭘 했냐’며 책임을 떠넘긴다. 잘못을 저지른 아이가 교내봉사 같은 가벼운 징계를 받아도 득달같이 쳐들어온다. “아이가 잘못을 반성하고 잘 지내면 졸업 때 징계 기록이 삭제된다”고 설명해도 “아이의 진학에 영향을 줄 수 있어 징계를 받아들일 수 없다”며 소송을 거는 부모도 있다.

김 변호사는 “아이들 사이에도 작은 사회가 존재한다. 그 안에서 갈등을 스스로 해결해나가는 것은 아이들이 배워야 할 중요한 사회적 덕목 중 하나”라며 “어른들이 해야 할 일은 무턱대고 해결책을 던지는 게 아니라 아이들의 목소리에 귀 기울여주는 자세”라고 강조했다.

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)