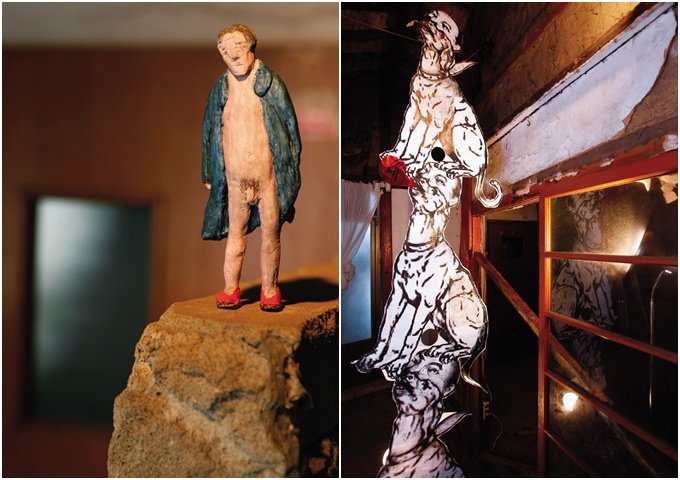

유리문을 밀고 들어서면 세월의 냄새가 훅 끼쳐온다. 쇠락한 여관의 냄새다. 천장은 낮고, 복도는 좁다. 양쪽으로 나무문이 다닥다닥 붙어 있는데, 문짝마다 1호·2호 패찰이 달려 있다. 손때가 반들반들한 문고리를 잡아 돌리면 어른 한 명 간신히 발 뻗고 누울 만한 쪽방이 나온다. 일제강점기 신문지부터 꽃무늬 벽지까지, 여러 번 도배한 벽면 곳곳이 뜯기고 찢겨 서로 다른 얼굴을 드러내보인다. 복도 끝의 공동변소, 2층으로 이어지는 나무계단, 목조 뼈대가 노출된 천장…. 눈앞의 모든 것에서 수십 년 세월이 읽힌다. 그 사이로 그림 혹은 사진 때로는 조각이 늘어서 있다. 갤러리 맞다. 분명 그렇다. 하지만 어디까지가 공간이고, 어디부터가 전시인지 구분이 쉽지 않다.

조명 역시 인색하기 짝이 없다. 작은 전구 몇 개를 제외하면 자연광이 전부다. 유리문과 2층 지붕 밑 천창 두 개를 통해 들어오는 빛이 실내를 밝힌다. 어둠에, 공간에 먼저 익숙해져야 비로소 작품을 만날 수 있다.

이 갤러리의 인테리어는 사람 손으로 만들어진 게 아니다. 보이는 그대로, 세월의 작품이다.

“1936년 가을 함형수와 나는 둘이 같이 통의동 보안여관이라는 데에 기거하면서 김동리, 김달진, 오장환들과 함께, ‘시인부락’이라는 한 시의 동인지를 꾸며내게 되었다.”

미당 서정주의 문학인생을 기록한 ‘서정주 문학전집’ 3권 ‘천지유정’의 한 대목이다. 75년 전 문학청년이 ‘기거하던’ 그 여관이 지금의 이곳이다. 서울 종로구 통의동 길. 건너편으로 경복궁 영추문과 마주한 거리에 ‘보안여관’은 흑갈색 2층 건물로 여전히 서 있다.

문화숙박업소, 문화 투숙객

2004년까지 영업을 계속하던 이 여관이 폐업한 뒤 건물을 인수한 이는 최성우(51) 메타로그 아트서비스 대표다. 그는 수십 년 쌓인 이야기를 고스란히 남겨둔 채, 이곳을 전시공간으로 꾸몄다. 새하얀 간판에 파란 고딕체로 쓰인 ‘보안여관’ 옥호(屋號)는 여전하지만, 이제 여관은 뜨내기손님 대신 ‘문화 투숙객’을 받는다.

“서울은 뭐든 부수고 새로 짓는 데 익숙한 도시죠. 하지만 이 공간을 그렇게 버릴 수는 없었어요. 건물을 산 뒤 보수하기 위해 천장을 뜯는데 80년 묵은 먼지가 풀썩 떨어지더군요. 그리고 마치 영화의 한 장면처럼, 소화 17년(1942)에 2층 천장을 보수했음을 기록한 상량판이 보였어요.”

알아갈수록 보안여관은 특별한 공간이었다. 서정주와 이중섭이 예술적인 교류를 나눴고, 시인과 작가가 장기투숙하며 신춘문예를 준비했다. 가난한 나그네와 배고픈 문인 예술가가 자연스럽게 어우러지던 곳. 벽지만큼 켜켜이 쌓인 옛이야기가 오늘의 예술과 만난다면, 그보다 아름다운 조화가 없을 것 같았다. 그래서 지금 보안여관은 ‘여관’ 간판과 외양을 그대로 간직한, 독특한 갤러리가 됐다.

‘아트플레이스’나 ‘컬처센터’ 같은 간판은 없다. 유모차 밀고 지나가던 아주머니나, 북악산에서 막 내려온 등산객도 부담 없이 들어온다. “이런 데 여관이 있네?” 하며 유리문 너머를 기웃거리다 한 걸음을 들인 이가 세월과 미술을 더불어 즐길 수 있는 곳. 오래전 문인들이 그러했듯, 화가들이 며칠씩 머물며 예술을 창조하고 자신의 흔적을 남긴 채 떠나가는 곳. 지금 보안여관은 그런 ‘문화숙박업소’로 자리매김했다.

최성우 대표의 사무실 벽에는 프랑스어로 ‘건물은 자란다’는 글귀가 쓰여 있다. 보안여관을 보며 이 말의 의미를 실감했다. 건물은 지어지는 게 아니다. 사람이 그 안에서 숨 쉬고, 자신의 이야기를 담고, 흔적을 남김으로써 태어나고 자라며 변해가는 것이다. 그 실례가 서울 통의동에 있다.

● 위치 | 서울 종로구 통의동 2-10

● 운영시간 | 화~금요일 오전 11시~오후 7시, 토·일·공휴일 오전 11시~오후 8시(매주 월요일 휴관)

● 문의 | 02-720-8409

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)