- 조선시대 과거제도는 부정부패의 온상이었다.

- 세도가의 자제는 천자문을 몰라도 합격했다. 임금이 직접 주관한 과장에서도 술판, 싸움판이 벌어지기 일쑤였다.

- 암행어사 박문수도 대리시험으로 장원급제했다는 소설까지 나왔다.

현재의 고시제도는 조선시대 과거(科擧)와 너무도 닮아 있다. 요즘 청년들이 고시에 목을 걸 듯이 조선시대 식자층들도 그랬다. 한국사회에선 ‘사법시험 합격=신분의 수직상승’으로 통한다. 조선시대 때도 이러한 등식이 성립됐다. 그러다 보니 과거제도 자체가 타락하는 현상이 발생했다.

조선시대는 양반관료 사회다. 말하자면 ‘관료’가 그 사회의 주체요, 지배자란 뜻이다. 자본주의 사회인 지금이야 돈이 으뜸의 가치가 되었지만 조선시대 최고의 가치는 입신양명, 즉 고급관료가 되는 것이었다.

관직에 대한 조선인의 열망은 현대인의 상상을 초월한다. 몰락한 가문을 일으키는 것에서 사랑을 성취하는 것에 이르기까지 모든 일이 관료가 됨으로써 해결되었다. 수많은 영웅소설의 주인공들은 높은 벼슬에 올라서 이름을 떨치고 가문을 다시 일으켜 세운다. 이도령과 춘향의 사랑도 이도령이 임금의 신임을 받는 암행어사가 됨으로써 가능했던 것이 아니던가.

관료의 등용문

관료가 되려면 과거를 거쳐야 했다. 먼저 조선시대 과거에 대해 정리해 보자. 과거에는 문과(文科) 무과(武科) 잡과(雜科)가 있다. 문과는 학문의 깊이가 시험대상이고 무과는 무예가 주 시험대상이다. 잡과는 역관(譯官) 의관(醫官) 등 기술관료를 뽑는 시험이다. 잡과는 일반적으로 중인들만 응시하는 것이어서 문과, 무과에 비해 격이 낮았다.

문과와 무과 중에선 문과가 훨씬 중요했음은 두말할 필요가 없다. 과거라 하면 주로 문과를 가리켰다. 문과는 다시 소과(小科)와 대과(大科)로 분류됐다. 소과는 생원과 진사를 선발하는 시험이고, 대과는 국가의 정식 관료 33명을 선발하는 시험이다. 일반적으로 과거라 함은 바로 이 문과의 대과를 지칭했다.

현재 과거와 비슷한 시험인 행정고시는 1년에 한 번 시행된다. 하지만 과거는 달랐다. 과거는 3년에 한 번씩 치르는 식년시(式年試)가 정기 시험이었다. 1년에 11명의 합격자만 나오는 셈이니 당시 인구 수를 감안하더라도 합격의 문은 무척이나 좁았을 것이라고 생각할 수도 있다.

그러나 사실은 식년시 이외에도 무수한 비정기적 과거가 시행됐다. 바로 이 비정기적 과거에서 문제점이 드러나기 시작했다. 식년시 이외의 문과 과거로는 증광문과(增廣文科) 별시문과(別試文科) 외방별시(外方別試) 알성문과(謁聖文科) 정시문과(庭試文科) 춘당대시문과(春塘臺試文科) 등이 있다. 성균관 유생에 한정해 치르는 인일제(人日製) 삼일제(三日製) 칠석제(七夕製) 구일제(九日製)도 있었다. 이 외에도 황감제(黃柑製)니 도기과(到記科)니 하는 별도의 비정기적 과거가 있었다. 이처럼 과거의 종류와 절차, 시험방식은 복잡했다.

과거는 개인의 능력과 노력을 객관적으로 평가한다는 취지였으므로 그나마 중세사회에서 비교적 공정한 제도였다. 과거를 실시한 사회는 혈통에 따라 자동적으로 권력과 사회적 특권을 세습받았던 귀족사회에 비해 진일보한 사회였음에 틀림없다. 예를 들어 골품제를 유지했던 신라에 비해 과거제를 도입했던 고려가 좀더 진보한 사회인 것은 물론이다.

시험지 바꾸기, 합격자 바꿔치기

그러나 실제로 과거는 공정했을까. 답은 ‘예’가 결코 아니다. 과거는 시행 과정에 이미 커다란 불공정성을 내포하고 있었다. 이 불공정성이야말로 중세 조선의 불평등 구조를 그대로 요약한 것이었다. 제도상 천민(賤民)을 제외하면 과거 응시에 아무런 신분적 제한이 없었다. 그러나 과거를 준비하는 비용과 교육 기회는 사실상 양반 계급의 전유물이었다. 인구의 대다수인 농민-상민은 과거에 응시할 현실적 여건을 갖지 못했다. 상민에게 과거는 그림의 떡일 뿐이었다.

그래서 과거는 참여자가 양반으로 제한된 양반사회 내부의 게임일 뿐이었다. 그런데 이 게임마저도 공정하지 않았다. ‘부정 시험’이 존재했던 것이다. 과거에 관한 저서나 문헌을 뒤지면 그야말로 인간이 상상할 수 있는 모든 부정 방법이 동원됐음이 확인된다. 예상 답안지를 미리 만들어 가는 것, 시험지를 바꾸는 것, 채점자와 짜고 후한 점수를 주는 것, 합격자의 이름을 바꿔치기 하는 것 등등 이루 다 꼽을 수가 없다. 첨단기술(?)도 동원됐다.

숙종 때의 일이다. 성균관 앞 반촌(泮村)의 한 아낙이 나물을 캐다가 노끈이 땅에 묻힌 것을 발견하고 잡아 당겼다. 대나무 통이 묻혀 있었다. 대나무 통은 땅속을 통해 과거시험이 열리는 성균관 반수당(泮水堂)으로까지 연결되어 있었다. 부정행위자는 대나무 통을 매설하고, 통 속에 노끈을 넣은 것이다. 과장(科場)에서 시험문제를 노끈에 매달아 보내면, 밖에 있는 자가 줄을 당겨 시험문제를 확보한다. 그리고 답안지를 작성해 노끈에 묶어 보내는 수법이었다. 당국이 조사를 했으나, 범인은 잡을 수 없었다고 한다(숙종실록 31년 2월18일).

이처럼 과거는 결코 투명하고 공정한 게임이 아니었다. 응시자가 책을 베끼거나, 출제자가 채점자와 공모하거나, 서리(書吏)를 매수하는 일회성 범죄가 횡행했다. 또한 특정 정파가 자파 세력이나 친인척의 답안지에 의도적으로 후한 점수를 주어 합격시키는 권력구조적 비리도 있었다. 조선 500년을 통틀어 부정의 흔적이 없던 시대는 없었다.

문제는 이러한 부정시험이 범죄라는 의식 자체가 보이지 않는다는 점이다. 부정이 관례가 되고 풍속이 되어 버린 것이다. 예컨대 과장에 책을 가지고 들어가는 것은 금지사항이었다. 그러나 만약 책을 가지고 과장에 들어가는 것이 일상화했다면 감독관은 어떻게 할 터인가. 현재 사법고시를 치를 때 책을 가지고 들어가서 그것을 보고 답안지를 작성한다면 어떻게 될까. 부정이 범죄의식 없이 일상화되면 그 제도는 그 날로 끝이며, 그 제도 위에 구축된 체제의 정당성은 사라진다. 이제 과거제도의 부정이 일상화되는 과정에 대해 살펴보고자 한다.

정조 때 1회에 무려 11만명 응시

과거를 치르는 장면을 구체적으로 묘사한 글을 찾기란 쉽지 않다. 이 점에서 ‘한양가(漢陽歌)’에서 묘사하고 있는 19세기 중엽의 과거시험 장면은 흥미로운 것이다. 워낙 긴 것이기에 중요한 장면만 인용한다.

“춘당대(春塘臺) 높은 언덕 영화당(暎花堂) 넓은 뜰에 배설방(排設房) 군사들과 어군막(御軍幕) 방직(房直)이가 삼층 보계판(補階板)을 광대하게 널리 무고 십칠량(十七樑) 어차일(御遮日)을 반공에 높이 치고…”

과거를 치르는 장소는 창경궁(昌慶宮)인 듯하다. 창경궁의 춘당대 영화당 넓은 뜰에 어좌(御座)를 설치했다. 임금이 친림하는 과거였다. 임금이 친림하는 과거는 알성시, 정시, 춘당대시 등이었으니, 아마도 이 중의 하나일 것이다.

이제 과장 입장을 기다리는 과거의 주인공인 과유(科儒)들의 모습을 보자.

“선비의 거동 보소, 반물 들인 모시 청포(靑袍) 검은 띠 눌러 띠고, 유건(儒巾)에 붓주머니 적서(積書) 복중(腹中) 하였으니, 수면(粹面) 앙배(央背) 하는구나. 기상이 청수(淸秀)하고 모양이 조촐하다.”

반물은 검은 빛을 띤 짙은 남색이다. 이 색을 들인 모시 청포를 입고, 검은 띠에 유건을 썼다. 글 읽고 몸 닦은, 단정한 선비 차림이다. 그러기에 기상은 청수하고 모양은 조촐하다지 않는가. 하지만 이어지는 장면은 청수하고 조촐한 선비의 상과는 전혀 딴판이다.

“집춘문(集春門) 월근문(月覲門)과 통화문(通化門) 홍화문(弘化門)에 부문(赴門)을 하는구나. 건장한 선접군(先接軍)이 자른 도포 젖혀 매고 우산에 공석(空石) 쓰고 말뚝이며 말장이며 대로 만든 등(燈)을 들고 각색 글자 표를 하여 등을 보고 모여 섰다. 밤중에 문을 여니 각색 등이 들어온다. 줄불이 펼쳤는 듯 새벽별이 흐르는 듯 기세는 백전(白戰)일세, 빠르기도 살 같도다.”

‘부문(赴門)’은 문으로 나아간다는 뜻이다. 즉 과장으로 입장하는 것이 부문이다. 입장하는 문은 넷이다. 홍화문은 창경궁의 정문이고, 나머지 집춘문, 월근문, 통화문은 창경궁 담장에 있는 작은 문이다. 이 네 문으로 거자(擧子)들이 입장한다.

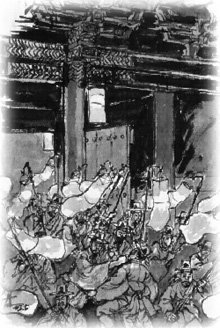

그런데 시험장에 들어서면 항시 긴장되어 조용한 법인데 법석대는 분위기라고 한다. 또 나라의 인재를 선발하는 시험장에 입장하는데 그 모습이 야단스럽다고 한다. 또 ‘건장한 선접군’이란 대체 누구란 말인가? 과장은 지금의 시험장과는 달리 번호가 매겨진 자기 좌석이 없었다. 과장에 들어서면 무조건 좋은 자리를 잡아야 한다. 좋은 자리란 시험문제를 빨리 볼 수 있는 곳, 시험 문제를 빨리 낼 수 있는 곳이 으뜸이다. 어쨌건 좋은 자리를 확보하기 위해서는 남보다 먼저 입장해야 해야 하는데, 이때 치열한 몸싸움이 벌어진다. 부문에는 ‘치열한 몸싸움을 벌이는 입장(入場)’이라는 뜻이 포함되어 있는 것이다. 이때 몸싸움을 전문적으로 떠맡은 건장한 사람들이 바로 선접군이다. 선접군은 자른 도포를 젖혀 매어 옷매무새를 단단히 하고, 우산과 말뚝 막대기(말장) 등 이상한 도구들을 들고, 자기 접(팀)이 인지할 수 있는 표시를 한 등을 밝히고 문 앞에 선다. 밤새 기다린 끝에 문이 열린다. 등불은 줄불 흐르듯 새벽별이 흐르듯 화살처럼 쏟아져 들어간다.

당시 한양의 성곽 안의 인구는 20만에서 30만 사이였다. 서울 인구의 절반에 해당하는 사람이 과거를 치렀던 것이다. 지금 서울 인구를 1000만으로 잡고, 500만명에 달하는 사람이 행정고시, 사법시험을 치러 서울에 들어오는 것과 비유할 수 있다. 요즘 이런 일이 벌어진다면 서울은 완전히 마비되고 말 것이다. 이런 판이니 과장에서 좋은 자리를 잡는 일은 두말할 필요도 없이 중요한 일이었다.

좋은 자리 차지하기 위해 폭력 난무

그렇다면 이들이 모두 과거 공부를 한 순수한 수험생이었을까? 우하영(禹夏永)은 ‘천일록(千一錄)’에서 이렇게 말한다. “과거철이 되면 한양과 시골의 빈둥거리며 놀고 먹는 잡된 무리들이 ‘관광(觀光)’이라 핑계를 대고 세력가의 수종(隨從)이 되기를 자원해 부문(赴門) 쟁접(爭接)을 자기를 내세우는 노고와 공로로 삼는다”(‘용인’, 천인록).

이들이 바로 선접군이다. 어중이떠중이들이 세력가의 수종이 되어 과장에서 부문과 쟁접을 떠맡는다는 것이다. 이들은 원래 목적이 과거를 치르러 온 것이 아니다. 그들의 속셈은 시험이 아닌 다른 곳에 있었다.

쟁접(爭接)이란 말이 나왔으니, 이것부터 먼저 언급하자. 다시 ‘한양가’다. “현제판(懸題板) 밑 설포장(設布場)에 말뚝 박고 우산 치고 후장 치고 등을 꽂고, 수종군(隨從軍)이 늘어서서 접(接)마다 지키면서 엄포가 사나울사 그 외에 약한 선비 장원봉(壯元峰) 기슭이며 궁장(宮墻) 밑 생강밭에 잠복 치고 앉았으니 등불이 조요(照耀)하니 사월 팔일 모양일다.”

과거 시험은 따로 문제를 인쇄한 종이를 나눠주지 않는다. 문제를 적은 현제판(懸題板)에 가서 본인이 직접 문제를 적어와야 한다. 따라서 현제판 가까이에 자리를 잡는 것이 최고다. 현제판 근처에 도착하면, 자기의 접을 부르고, 장막을 치고 자리를 깐다. 그리고 우산을 씌운다(왜 선접군이 말뚝과 말장, 우산을 지참했는지 이해할 수 있다). 접이란 한 팀을 말하는 바, 과장에서 상부상조하는 한 팀이다. 접과 접은 좋은 자리를 차지하기 위해 치열하게 경쟁한다. 이것이 쟁접이다.

쟁접은 격렬한 몸싸움이었다. 다시 우하영의 말을 들어보자. “부문할 때는 짓밟는 폐단이 있고, 쟁접할 때는 치고 때리는 습관이 있다. 밟히면 죽게 되고 치면 다치게 된다.” 부문과 쟁접에서 주먹질 발길질이 마구 오간 듯하다. 자연 힘깨나 쓰는 자를 동원하지 않을 수 없었고, 또 세력가에게 자원하는 사람들도 있었던 듯하다. 이 자원한 선접군들은 부문과 쟁접에서 힘을 쓴 대가로 세력가의 도움을 받아 남의 글과 글씨를 빌려 답안지를 작성해 제출한다. 고시관은 그것이 차작(借作)인지 차필(借筆)인지 모르므로, 이들이 간혹 합격하는 경우도 있었다. 이 때문에 할 일 없는 어중이떠중이가 권세가의 수종군으로 나선다는 것이다. 우하영은 “과장의 득실은 알 수 없다”(場中得失, 未可知也)는 당시 속담을 인용하고 있으니, 그야말로 과장은 실력보다 운이 통하는 그런 곳이었던 것이다.

과장은 국가의 인재를 선발하는 신성한 장소인 데도 폭력이 난무하고 사상(死傷)이 다반사인 난장판이 되기도 했다. 시험을 치르는 곳에서 사람이 죽어 나간다는 사실은 일면 충격적이다. ‘한양가’가 쓰여진 것은 19세기 중반이지만 이것이 비단 19세기만의 현상이었을까. 결코 아니다. 박제가의 ‘북학의’에 따르면 이미 18세기에도 엄연히 존재하던 현상이었다.

응시자 중 답안지 제출자는 30%

박제가는 이렇게 말한다. “현재는 그때보다 백 배가 넘은 유생(儒生)이 물과 불, 짐바리와 같은 물건을 시험장 안으로 들여오고, 힘센 무인(武人)들이 들어오며, 심부름하는 노비들이 들어오고, 술 파는 장사치까지 들어오니 과거 보는 뜰이 비좁지 않을 이치가 어디에 있으며, 마당이 뒤죽박죽 안 될 이치가 어디에 있겠는가? 심한 경우에는 마치(무엇을 두드리거나 못 따위를 박는 데 쓰는 작은 연장)로 상대를 치고, 막대기로 상대를 찌르고 싸우며, 문에서 횡액을 당하기도 하고, 길거리에서 욕을 얻어먹기도 하며, 변소에서 구걸을 요구당하는 일이 발생한다. 하루 안에 치르는 과거를 보고 나면 머리털이 허옇게 세고, 심지어는 남을 살상하는 일이나 압사(壓死)하는 일까지 발생한다. 온화하게 예를 표하며 겸손하여야 할 장소에서 강도질이나 전쟁터에서 할 짓거리를 행하고 있으므로 옛사람이라면 반드시 오늘날의 과장에는 들어가지 않을 것이다(안대회 역, 과거론, 북학의 155면).”

시험장에 거자뿐만 아니라 힘센 무인(아마도 선접군인 듯)과 심부름하는 노비들이 들어온다니 기강이 말이 아니다. 거기에다 술 파는 장사치까지 들어왔다니 그야말로 난장판이었던 셈이다. 좁은 공간에 사람이 몰리면 싸움이 벌어진다. 난투극이 벌어지고 마침내 사람이 압사하는 일까지 생겼다는 것이다.

‘북학의’는 정조 때 쓴 것이다. ‘한양가’에서 풍속처럼 다루고 있는 것이 19세기만의 일이 아니라, 이미 18세기에도 일반화된 일이었음을 증언하고 있는 것이다. 정조 때라면 역사에서 조선의 르네상스 운운하는 시기다. 이 르네상스에 이런 난장판이라니, 납득하기 어렵지만 엄연한 역사적 사실이다.

‘한양가’에서 언급한 ‘자리잡기에 밀려난 장원봉 기슭과 궁장 밑 생강밭에 잠복 치고 앉은 약한 선비들’은 도대체 무엇하러 과거에 참여했던 것일까. 정조 24년의 시험에는 10만명 정도가 응시하여 3만명 정도가 답안지를 낸 것으로 기록돼 있다. 영조 때 화가인 장한종(張漢宗)의 ‘어수신화(禦睡新話)’란 책에 짧지만 과거의 모순을 고발하는 이야기가 나온다. “어떤 시골 선비가 식년(式年)에 과거길을 걱정하고 있었다. 종놈이 묻기를, ‘서방님, 무얼 그리 근심하셔유?’ 그러자 선비는 ‘간구한 양반이 또 과기(科期)를 당하니 어찌 근심이 안 되겠느냐?’라고 답했다. 그러자 종놈은 ‘매번 과거만 닥치면 서방님 행차합시느라 노마(奴馬)에 부비가 불소한 데 어려운 가세에 마련이 극난하구 말굽쇼. 금년 과장에는 쇤네가 대신 가기로 합지유. 명지(名紙)와 노비만 들 터이고 기타 부비야 크게 절감될 것이 아닙니까유?’라고 말했다. 선비는 ‘예끼 이놈, 네라서 양반이 하는 일을 한단 말이냐’하고 소리를 질렀다. 종놈은 ‘시지(試紙)를 다리 밑으로 던지는 일쯤이야 쇤네라고 못합니까유’라고 말했다.”(이우성·임형택 역편, 이조한문단편집, ‘일조각’, 233-234면.)

이 선비는 과거에 참여하여 답안지를 제출하기는커녕 늘 답안지를 다리 밑 하천으로 던져 종에게 비꼬임을 당했던 것이다.

양반체면 유지하려 실력 없어도 응시

조선 시대 때 과장에 출입하는 것은 양반 행세를 하는 중요한 근거였다. 지방의 유생이 서울에 올라와 과거시험을 한 번 치르는 데는 교통비, 숙식비 등 상당한 비용이 들지만 지출하지 않을 수 없었던 셈이다. 더구나 실력이 없어 답안지를 제출할 수 없는 사람들까지 ‘체면’을 의식해 과거에 몰렸으니 과장이 터져 나가는 것은 당연한 일이었다.

응시생들은 한바탕 난투극을 치르고 나서 접을 모아 장막을 치고 자기 자리를 확보해 앉는다. 시험문제를 기다린다. 임금이 들어와 전좌하고 난 뒤 내시가 시험문제를 현제판에 내다 건다. 이 장면은 다음과 같이 묘사됐다. “관풍각(觀豊閣) 지나시고 관덕정(觀德亭) 지나셔서 보탑(寶榻)에 전좌(殿座)하사 군병(軍兵) 방위(方位) 정한 후에 어악(御樂)이 일어나며 모대(帽帶)한 환시(宦侍)네가 어제(御製)를 고이 들고 현제판(懸題板) 임하여서 홍마삭(紅麻索) 끈을 매어 일시에 올려 다니 만장중(滿場中) 선비들이 붓을 들고 달아난다.”

선비가 현제판에서 문제를 베껴 자기 접으로 돌아오면 본격적으로 부정이 시작된다. “각각 제 접 찾아가서 책행담(冊行擔) 열어놓고 해제(解題)를 생각하여 풍우(風雨)같이 지어내니 글 하는 거벽(巨擘)들은 구구(句句)이 읊어내고 글씨 쓰는 사수(寫手)들은 시각을 못 머문다.”

‘책행담’이란 무엇인가. 행담은 싸리나 버들로 만든 작은 상자다. 말하자면, 요즘의 책가방과 같은 것이다. 이 가방 속에는 예상 답안지와 참고서적 등이 들어 있었다. 시험장에 책을 들고 들어간 사람들이 그만큼 많았다는 뜻이다. 시험장에 책을 가지고 들어가는 것을 ‘협서(挾書)’라고 한다. 협서는 조선시대 과거에서 이뤄졌던 커닝의 대표적 방법이었다. 예컨대 ‘성종실록’ 18년 2월23일에도 협서를 한 사람이 보이는데 그것은 엄연한 범죄였다. 하지만 이수광(李?光, 1563-1628)의 ‘지봉유설’에 의하면 그의 시대에는 법이 해이해져 응시생들이 드러내놓고 책을 가지고 들어가 과장이 마치 책가게와 같았다고 한다. ‘지봉유설’은 광해군 6년(1614)에 탈고되었으니, 임진왜란 이후 17세기 초반에 이미 과장의 법이 극도로 문란해졌음을 알 수 있다.

이익(李瀷, 1681-1763)은 자신의 시대에 협책 금지령이 완전히 붕괴되었음을 증언했다. 그는 “응시생들은 과장에 들어갈 때 사람들을 데리고 함께 들어갔고 과장에 들어간 사람 가운데 글을 직접 짓는 사람은 10분의 1밖에 안 된다”고 말했다.

‘거벽(巨擘)’과 ‘사수(寫手)’란 무엇을 하는 사람들일까. 거벽은 과거 답안지의 내용을 전문적으로 대신 지어주는 사람이고, 사수는 글씨를 대신 써 주는 사람이다. 일종의 대리시험행위자인 셈이다. 거벽과 사수를 고용해 데려가면 자신은 전혀 작문을 할 필요도, 글씨를 쓸 필요도 없는 것이다. 이제 접이 왜 필요한지 그 이유가 드러난다. 거벽과 사수 등과 어울려 한 팀을 이루는 것이 바로 접인 것이다(물론 거벽과 사수 없이 한 접이 되기도 한다).

‘청구야담(靑邱野談)’에 ‘편향유박생등과(騙鄕儒朴生登科)’라는 작품이 있다. “시골 유생을 속여 박생이 과거에 합격하다”라는 뜻이다. 여기서 박생은 영조조의 암행어사로 유명한 박문수(朴文秀)다. 박문수는 원래 문필이 짧은 터라 과거 합격은 생각지도 못하는 인물인데, 시골 유생을 속여서 과거에 합격한다는 내용이다. 이야기인즉 이렇다.

박문수는 초시(初試)에 우연히 합격한 뒤 회시(會試)에 응시할 예정이었다. 그는 먼저 한양 성내를 돌아다니면서 어느 고장의 어떤 선비가 거벽이고 어느 고장의 어느 유생이 사수인가를 탐문하였다. 박문수는 이런저런 방도로 그들과 안면을 익혀 두었다. 시험날 거벽과 사수들은 자신들을 고용한 응시생들과 함께 입장하였다. 박문수는 그들을 고발하겠다고 협박하면서 거벽에게는 글을 지어달라 하고, 사수에게는 글씨를 써달라 하여 그것으로 합격을 했던 것이다.

이 이야기는 물론 허구다. 하지만 거벽과 사수가 과장에 우글거리고 있었던 사정은 더할 수 없이 정확하게 묘사되어 있다. 거벽과 사수는 소설에 등장할 정도로 이미 일반화되었던 것이다.

돈을 받고 과문(科文)을 대신 지어 주었던 거벽의 이름은 지금까지 남아 있다. 이옥(李鈺)이 지은 ‘류광억전(柳光億傳)’의 주인공 류광억은 실제 과문을 팔았던 사람이다. 그는 합천 사람으로 과문에 능하여 이것으로 생계를 삼았다.

어느 날 한양에서 파견된 시관(試官), 곧 경시관(京試官)이 영남에 내려와서 감사에게 영남 제일의 인재를 묻는다. 류광억이라고 대답하자, 경시관은 자기의 감식안으로 수많은 답안지 중에서 류광억의 답안지를 골라내어 장원으로 삼겠다고 말한다. 경시관의 감식안을 두고 내기가 벌어졌다. 이내 시험이 치러졌고, 경시관이 한 답안지를 보니, 과연 으뜸이 될 만하였다. 그는 그 답안지를 류광억의 작품으로 여겨 1등에 뽑았다. 그런데 또 다른 작품을 보니 그럴 듯하여 2등, 3등으로 계속 뽑았다. 그러나 그 답안지에는 모두 류광억의 이름이 없었다. 조사해 보니, 류광억이 돈을 받고 답안지를 대신 작성해 주되, 받은 돈의 다과(多寡)에 따라 답안지의 수준을 조절했던 것이다.

경시관은 글을 보는 자신의 안목이 정확하다는 것을 알았으나, 류광억의 이름이 없었기에 그를 잡아 자백을 받아 자신의 감식안이 정확했다는 증거로 삼고자 하였다. 경시관은 애당초 류광억을 처벌할 생각은 없었다. 하지만 류광억은 체포령이 떨어지자 잡히면 죽을 것이라면서 자살하고 만다. 이렇듯 류광억이 돈의 다과에 따라 답안지의 수준을 조절했다는 것은 거벽의 대리시험의 경지가 고도로 발달해 있었음을 증언한다.

거벽과 사수는 과거의 모순에서 탄생한 존재였다. 이들은 원래 과유(科儒)였고, 유능한 과문의 작성자였다. 그러나 재능만으로는 과거에 합격할 수 없어 결국 그들은 과문의 대필업에 종사하게 된 것이었다.

거벽과 사수의 손으로 답안지를 작성한 다음 순서는 무엇일까. “경각에 선장(先場) 들어 위장군(衛將軍) 외는구나. 한 장 들고 두 장 들어 차차로 들어간다. 백장이 넘어서는 일시에 들어오니 신기전(神機箭) 모양이요, 백설(白雪)이 분분하다. 수권수(收卷數) 몇 장인고 언덕 같고 뫼 같구나. 사알(司謁) 사약(司쿫) 무감(武監) 별감(別監) 정원사령(政院使令) 위장군이 열 장씩 작축(作軸)하여 전자관(塡字官) 전자(塡字)하고 주문(主文) 명관(命官) 시관(試官) 앞에 수없이 갖다 놓네. 차례로 꼲을 적에 비점(批點) 치고 관별(貫別)한다. 그 외의 낙고지(落考紙)는 짐짐이 져서 낸다.”

답안지를 제출하고, 제출한 답안지를 한데 묶어 채점을 하는 장면이다. 희한한 것은 답안지가 백 장을 넘어서부터는 신기전처럼 날아서 들어오는 것 같고 또 흰 눈이 내리는 듯이 쏟아진다는 것이다. 답안지를 빨리 내기 위해 응시생들이 일대 경쟁을 벌인 것이다. 왜 답안지를 빨리 내려고 했을까. 앞에서 좋은 자리를 차지하려고 경쟁을 벌인 것 역시 답안지를 빨리 내고자 하는 의도와 관련이 있다.

답안지를 빨리 내는 것은 ‘조정(早呈)’이라 한다. 조선후기 과거 관련 자료들은 조정의 폐단을 수없이 지적하고 있다. 모든 과거는 주관식이었다. 주관식 답안지는 다 읽어보기 전에는 평가할 수가 없으며 또 주관식이기에 채점에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없다. 그런데 과거 응시자가 늘어나면서 그 많은 답안지를 꼼꼼하게 읽어보고 점수를 매기기란 사실상 불가능한 일이 된 것이다. ‘한양가’는 당시 답안지의 양이 ‘언덕 같고 뫼(山) 같다’고 표현한다.

답안지 빨리 낸 사람이 합격률 높아

정조 24년 3월21일 경과의 정시(庭試) 초시(初試) 답안지는 3만8614장, 이튿날인 3월22일 인일제의 답안지는 3만2884장이었다. 이 과거는 국왕 친림의 시험이고 당일날 결과를 공포하는 즉일방방(卽日放榜)이었다. 하루만에 모든 답안지를 검토하고 합격자를 뽑아야 하는 것이다. 이런 판이니, 채점이 부실해질 수밖에 없었다. 그래서 답안지의 앞머리만 훑어보고 채점을 하는 현상이 발생했다.

이뿐만 아니라 더 큰 문제가 있었으니 일찍 제출한 답안지 중에서 주로 합격자가 나오는 현상이 발생하는 것이었다. 실제 정조 21년의 실록 자료에 의하면, 그 해 가을 감시(監試)의 이소(二所, 두 번째 시험 장소)에서 합격한 답안지는 최초로 낸 300장 안에서 거의 다 나왔다고 하였다(정조실록, 21년 9월24일).

채점을 하는 시관(試官)은 일찍 낸 답안지만 보고 채점을 했던 것이고, 나머지 답안지는 채점 대상조차 되지 않았던 것이다. 이렇게 일찍 제출한 답안지에서 합격자가 나오자, 응시생들은 답안지의 서두만 대충 써서 일찍 제출하는 방식으로 대응했다. 조정의 폐단은 이렇게 시작된 것이다. 이를 막기 위해 답안지를 일정한 시간이 지나서 내도록 한다든가, 늦게 낸 답안지에서 합격자를 선발한다든가 하는 오만가지 대책이 마련되었으나, 조정의 폐를 막을 수가 없었다.

이같이 조선후기의 과거에선 부정이 풍습과 관례가 되었다. 범죄라는 의식도 없었다. 갑오경장으로 과거제도가 폐지될 때까지 타락에 타락을 거듭했던 것이다. 이제 그 타락의 최후의 모습을 보자. 김구(金九) 선생의 ‘백범일지(白凡逸志)’에 조선시대 마지막 과거 풍경이 실려 있다.

백범은 정문재(鄭文在)라는 선생에게서 글을 배웠다. 정문재는 과유(科儒)로는 손꼽히는 사람이었다. 1892년 조선조 마지막 과거가 시행됐다. 백범은 아버지가 어렵사리 마련한 장지(壯紙) 다섯 장에 처음으로 답안지 글씨를 연습하고 정문재를 따라 해주(海州) 과장에 들어갔다. 과비(科費)가 없어 과거 보는 동안 먹을 좁쌀을 등에 지고 갔다니, 가세가 어지간히 어려웠던 모양이다.

백범이 전하는 과장의 모습은 이렇다. “관풍각(觀豊閣, 宣化堂 옆) 주위에는 새끼줄로 그물을 엮어 둘러치고, 열을 지어 이른바 부문(赴門)을 한다는 것인데, 선비들은 흰 베에 산동접(山洞接) 석담접(石潭接) 등 그 접의 이름을 써서 장대 끝에 매달았고, 저마다 종이 양산을 들고서 도포에 유건을 쓴 모양으로 제 접의 자리를 먼저 잡기 위해 용사들은 선도로 밀려들고 있었다. 이 대혼잡을 이루는 광경은 참으로 장관이었다. 과장에는 노소 귀천이 없이 무질서한 것이 유풍이라고 한다. 또 가관인 것은, 늙은 선비들이 구걸하는 일인데, 관풍각을 향해 새끼그물에 머리를 들이밀고 큰 소리로 외쳐대는 것이다. ‘소생은 성명이 아무개이옵는데, 먼 시골에 거생하면서 과시(科時)마다 내 참가하였던 바, 금년 나이 70도 훨씬 넘었사오니 다음에는 다시 참과(參科)하지 못하겠습니다. 초시라도 한번 급격이 되면 죽어도 한이 없겠습니다.’ 그런가 하면, 어떤 이는 고함을 질러대고, 또 어떤 이는 목놓아 울어대는 것이다. 그 모습은 비루해 보이기도 하고 가련해 보이기도 했다.”

백범 김구, 조선 마지막 과거시험 비판

‘한양가’보다 더 생생한 묘사다. 더 읽어보자. “우리 접에 와서 보니 선생과 접장들이 작자(作者)·작서자(作書者) 등을 쓰고 있었다. 나는 선생님에게 늙은 선비들이 걸과하는 모양을 말하고 이렇게 청했다. ‘이번에 제 이름으로 말고 제 부친의 명의로 과지(科紙)를 작성해 주시면 좋겠습니다. 저는 앞으로도 기회가 많지 않겠습니까?’ 선생님은 내 말에 감탄하시며 쾌히 승락했고 접장 한 분이 또 찬성해 주셨다. ‘그럴 일이다. 네 글씨가 나만은 못할 터이니 너의 부친의 명지는 내가 써 주마. 후일 네 과거는 더 공부하여 네가 짓고 쓰고 하여라.’ ‘네, 고맙습니다.’ 나는 고개 숙여 인사를 올렸다. 이 날은 아버님의 이름으로 과지를 작성하여 새끼그물 사이로 시관을 향해 들여보냈다. 그리고 나서 나는 주위를 둘러보면서 이런 말 저런 말을 듣고 있었다. 시관에 대해 불평을 늘어놓는 자가 있는가 하면, 시관에게는 뵈지도 않고 과지 한 아름을 도둑질해 간 놈들도 있었다. 또 과장에서 글을 짓고 쓸 때에는 남에게 보이지 않도록 하는 것이 중요하다는 말도 들었다.

이유는 글을 잘 지을 줄 모르는 자가 남의 글을 보고 가서 자기의 글로 써서 들인다는 것이다. 그런가 하면 또 이런 괴이한 말도 들었다. 돈만 많으면 과거도 할 수 있고, 벼슬도 할 수 있다는 것이다. 글을 모르는 부자들이 큰 선비의 글을 몇 백 냥, 몇 천 냥씩 주고 사서 진사도 하고 급제도 한다는 것이다. 어디 그뿐인가. 이번 시관은 누구인가에서부터, 서울 아무 대신이 편지를 내려보냈으니 틀림없이 된다고 자신하는 사람도 있고, 시관의 수청기생에게 주단 몇 필을 선사했으니 이번에는 꼭 급제를 한다고 장담하는 자도 있었다.”(원본 백범일지 28~30면)

이것이 과거의 마지막 모습이다. 더할 수 없는 타락상이었다.

18세기경에 오면 과거는 이미 인재 선발 기능을 상실한 것으로 보인다. 이익은 ‘성호사설’의 ‘과천합일(科薦合一)’이란 글에서 “과거 시험은 장차 사람을 선발해 쓰려는 것이다. 그런데 시험을 치르고서 쓰지 않는다면, 시험이란 게 도대체 무엇 하려는 것인가”라고 반문하고 있다.

성호의 계산에 의하면, 문과합격자가 갈 수 있는 벼슬자리는 실제 500자리에 불과하였다. 여기에 원래 3년마다 1번씩 열리는 정기 과거시험인 식년시에서 뽑는 사람은 문과 33명, 생원 100명, 진사 100명이었다. 합쳐서 233명이다. 따라서 30년 동안 모두 2330명을 뽑게 된다. 대개 한 사람이 입사(入仕)해서 치사(致仕)하기까지 30년이 걸리므로 30년을 계산한 것이다.

이런 상태였으니, 과거에 합격한들 미래를 보장할 수가 없게 되었다. 따라서 합격자 내부에서 경쟁이 시작될 수밖에 없었다. 기득권자들은 당연히 후발 주자들을 배제하려 했다. 우리는 흔히 양반만이 과거를 볼 수 있었을 것이라고 생각한다. 하지만 그건 사실이 아니다. 노비와 같은 천민을 제외하면 양민도 과거에 응시할 수 있었다. 그러나 이들은 현실적 여건상 과거에 응시할 수는 없었다.

중인과 서얼이라면 사정이 다르다. 이들은 교육 기회를 가질 수 있었고 과거에 응시할 수도 있었다. 그러나 이들이 과거에 응시하는 경우는 드물었다. 그들은 과거에 응시하지 않았던 것이다. 왜냐하면 과거에 합격한다 해도 장래가 어두웠기 때문이었다. 중인과 서얼은 한품서용제(限品敍用制)의 적용 대상이어서 벼슬에 한계가 있었다. 또 중인 서얼은 과거에 합격해 이름이 방목에 실리면, 이름 밑에 ‘중인(中人)’ ‘서(庶)’가 병기되었다. 내놓고 자신의 신분을 선전하는 셈이 되는 것이다.

족집게 대리시험 전문가 양산

영조 연간의 시인 홍신유(洪愼猷)의 가문은 전형적인 중인가문이다. 그의 아버지 홍성귀(洪聖龜)는 역관 쪽으로 나가 당대에 꽤나 유명한 역관으로 활약했다. 홍신유의 대에선 전형적인 기술직 중인 가문이 됐다. 하지만 홍신유는 역관으로 활동하지 않고 영조 44년(1768) 정시문과(庭試文科)에 병과로 합격했다. 영조대엔 역관 무역이 위축되어 역관 진출로가 좁아지자 중인들이 과거로 진출하는 현상이 나타났다. 그러나 중인 출신 홍신유가 과거에 합격한들 무슨 대단한 출세가 있을 수 없었다. 그는 봉상시(奉常寺)·통례원(通禮院)의 말직과 찰방(察訪), 성균관 전적(典籍) 등 기술직 중인에게 허락되는 벼슬을 전전했을 뿐이었다.

이처럼 중인이나 서얼은 과거에 합격한다 해도 세상에서 명예롭게 치고, 또 권력이 집중된 관직, 이른바 청현직(淸顯職, 또는 淸要職)에는 오를 수 없었다. 예컨대 임금의 자문역인 홍문관 벼슬, 비서역인 승정원 벼슬, 병조·이조의 벼슬, 사간원 사헌부 등의 벼슬, 그리고 이런 벼슬을 거쳐야만 하는 정승 판서는 이들과는 상관이 없는 자리였다.

대개 과거에 합격한 중인, 서얼, 그리고 문벌이 시원찮은 양반들은 먼저 분관(分館)의 과정에서 차별을 받았다. 이들은 대개 교서관 분관에 그쳤다. 분관은 과거에 합격한 사람이 거치는 일종의 수습기간이다. 교서관(校書館) 성균관 승문원(承文院) 세 관청으로 분관이 되는데, 승문원 분관을 받지 않으면 출세는 거의 불가능하였다. 승문원 분관을 받아야 뒷날 정승 판서까지 바라볼 수 있고, 성균관 분관은 정승은 불가능하지만 사헌부 사간원 벼슬은 할 수 있었다. 하지만 교서관 분관은 처음부터 미관말직으로 끝날 사람들이 가는 곳이었다.

이뿐 아니라 과거에 합격한 사람이 출세를 하려면 반드시 홍문관 벼슬을 거쳐야 하는 바, 이 홍문관 벼슬의 후보자를 선발하는 과정이 극히 까다로왔다. 문벌(門閥)이 없으면, 홍문관 벼슬의 후보자에도 들지 못했던 것이다. 이런 이중 삼중의 과정을 통해 기득권층은 문벌 있는 양반가의 이익을 유지한 것이다.

과거가 공정성을 잃는 과정은 벌열(閥閱)의 형성, 노론(老論) 일당 독재, 세도정권의 성립과 일치한다. 실제 과거를 아무리 자주 치러도 권력을 갖게 되는 핵심 지배층은 특정 소수 가문들이었다. 정약용은 과거가 남용되는 현상과 반비례하여 권세가에서는 과거 공부를 하지 않는다고 말한다.

“이제는 과거학도 쇠진했다. 그래서 명문거족의 자제들은 이를 공부하려 하지 않고, 오직 저 시골구석의 헐벗고 굶주린 사람들만이 공부하고 있다. 따라서 문예를 겨루는 날에는 권세가의 자제들이 시정의 노예들을 불러모아 이들에게 접건(摺巾)과 단유(短풘)를 입힌다. 그러면 이들은 눈을 부라리고 주먹을 휘두르면서 자기 주인의 시험지를 먼저 올리기 위해 첨간(簽竿)만 바라보고 서로 앞을 다투어 몽둥이질을 한다. 급기야 합격자를 발표할 적에 보면 ‘시(豕)’와 ‘해(亥)’ 자도 분별하지 못하는 젖내나는 어린애가 장원을 차지하기 일쑤다. 이러니 이 과거학이 쇠잔하지 않을 수 없다”(국역다산시문집 124~125면).

장원을 차지하는 젖내나는 어린애는 물론 권세가의 아이다. 이미 영구불변의 권력을 쥐고 있는데, 무엇 때문에 골머리를 썩혀 가며 과거공부에 전념하겠는가.

다산은 ‘하일대주(夏日對酒)’란 시에서 소수 권세가의 권력독점에 대해 이렇게 읊조리고 있다. “위세도 당당한 수십가(數十家)에서 /대대로 국록을 먹어치우더니 /그들끼리 붕당이 나뉘어져서 /엎치락뒤치락 죽이고 물고 뜯어 /약한 놈 몸뚱인 강한 놈 밥이라 /대여섯 호문(豪門)이 살아남아서 /이들만이 경상(卿相) 되고 /이들만이 악목(岳牧) 되고 /이들만이 후설(喉舌) 되고 /이들만이 이목(耳目) 되고 /이들만이 백관(百官) 되고/ 이들만이 옥사(獄事)를 감독하네”(다산시선 250~262면).

조선후기 지배층은 과거의 타락상을 몰랐을까? 아마 잘 알고 있었을 것이다. 과거를 개혁하기 위해 수많은 논의가 쏟아졌다. 의식 있는 사람들은 과거의 개혁에 대해 이구동성 언급을 아끼지 않았다. 하지만 갑오경장으로 과거제가 폐지될 때까지 폐단은 고쳐지지 않았다. 소수의 권력독점에 원인이 있었다. 과거에 응시하는 사람이 아무리 많아도 권력의 중심에 드는 가문은 정해져 있었다. 그것은 아마도 10개 가문, 넓게 잡아 20개 가문을 벗어나지 않았을 것이다. 이들의 권력은 과거의 모순에 기초하고 있었다. 과거의 폐해가 바로잡히기란 구조적으로 불가능한 상황이었다.

이런 권력독점은 많은 사람들을 좌절시켰다. ‘하일대주’를 더 읽어보자. “가난한 촌민(村民)이 아들 하나 낳았는데 빼어난 기품이 난곡(鸞鵠) 새 같아 그 아이 자라서 팔, 구세 되니 의지와 기상이 가을 대 같구나. 무릎 꿇고 아버지께 여쭙는 말이 ‘제가 이제 구경(九經) 읽어 천명(千名)에 으뜸가는 경술(經術)을 지녔으니 혹시라도 홍문록(弘文錄)에 오를 수 있나요.’ 그 애비 하는 말 ‘원래 낮은 족속이라 너에게 계옥(啓沃·임금을 가까이서 보좌하는 일)은 당치 않은 일.’”

미천한 시골 백성에게 빼어난 자식이 없으란 법은 없다. 이 똑똑한 자식은 자신이 학식이 이토록 풍부하니 임금의 자문역인 홍문관 벼슬을 할 수 있을 것이라고 염원한다. 하지만 아비는 말한다. “너는 지체가 낮아 그럴 수가 없다.” 아들은 방향을 바꾼다. 이제 무과를 염원한다. “‘제가 이제 오석궁(五石弓)을 당길 만하고 무예 익히기를 극곡(픜穀)같이 하였으니 바라건대 오영(五營)의 대장이 되어 말 앞에 대장 기(旗)를 꽂으렵니다.’ 그 애비 하는 말 ‘원래 낮은 족속이라 대장 수레 타는 건 꿈도 못 꿀 일.’”

무과로 출세하고자 하는 아들에게 아비는 꼭같이 답한다. 이제 아들은 지방 수령 등으로 기대를 낮춘다. “‘제가 이제 관리 일을 공부했으니 마땅히 군부(郡符)를 허리에 차고 종신토록 호의호식해 보렵니다.’ 그 애비 하는 말. ‘원래 낮은 족속이라 순리(循吏)도 혹리(酷吏)도 너에겐 상관없는 일.’”

자식은 절망한다. 자신의 재능을 꽃 피울 수 없는 사회, 탈출구가 없는 사회에서 재능 있는 인간의 말로는 뻔하다. “이 말 듣고 그 아이 발끈 노하여 책이랑 활이랑 던져버리고 저포(樗蒲)놀이, 강패(江牌)놀이, 마조(馬弔)놀이, 축국(蹴鞠)놀이에 허랑하고 방탕해 재목되지 못하고 늙어선 촌구석에 묻혀버리네.” 결국 도박으로 자신을 망치게 된 것이다.

“때 되면 저절로 좋은 벼슬 생기는데…”

권력 독점구조는 권세가의 사람도 망치게 했다. 다음은 다산의 시다. “권세 있는 가문에서 아들 하나 낳았는데 사납고 교만하기 기록(驥?)과 같아 그 아이 자라서 팔, 구세 되니 찬란하다, 입고 있는 아름다운 옷. 객(客)이 말하길 ‘걱정하지 말아라. 너의 집은 하늘이 복 내린 집이라. 너의 관직 하늘이 정해 놓은 것. 청관(淸官) 요직(要職) 맘대로 할 수 있는데 부질없이 힘들여 애쓸 것 없고 매일같이 글 읽는 일 할 필요 없네. 때가 되면 저절로 좋은 벼슬 생기는데 편지 한 장 쓸 줄 알면 그로 족하리.’”

그래서 이 아이는 어떻게 되었을까. “그 아이 이 말 듣고 뛸 듯이 기뻐하며 다시는 서책을 보지도 않네. 마조놀이, 강패놀이, 장기두기, 쌍륙치기에 허랑하고 방탕하여 재목되지 못하건만 높은 벼슬 차례로 밟아 오르네. 일찍이 먹줄 한번 퉁기지 않았는데 어찌하여 큰 집 지을 재목이 될까보냐.”

과거(科擧)의 역사를 음미하면 현재가 보인다. 조선의 선비들이 골머리를 썩히며 공부했던 내용이 과연 유용한 것이었을까. 사실 과거에 쓰이는 공부는 실제 생활에선 아무짝에도 쓸모 없는 것이었다.

과거 시험 과목에는 강경(講經)과 제술(製述)이 있었는데, 더 중요한 것은 작문 시험인 제술이었다. 제술의 과목은 시(詩), 부(賦), 송(頌), 책(策)등이었다. 시·부·송은 문학작품이고, 책은 논문이다. 주로 출제된 것은 시와 부였다. 현대적 시험개념과 가장 부합되는 과목은 책이었으나, 책이 출제되는 기회는 낮았다. 따라서 시와 부에 모든 응시자들이 목을 매었다. 하지만 과거의 시와 부는 그야말로 아무짝에도 쓰지 못하는 것이었다. 시와 부의 작문을 공부하면 일반적인 시와 부의 작품창작에는 도움이 될 것처럼 보이지만 그것도 아니었다. 과시(科詩)와 과부(科賦)는 일반 한시나 부(賦)와는 체제가 아주 달랐다.

박제가는 이렇게 말한다. “현재 치르는 과거에서는 과체(科體)의 기예(技藝)를 통하여 인재를 시험하고 있다. 그런데 그 문장이란 것이 위로는 조정의 관각(館閣)에 쓸 수도 없고, 임금의 자문에도 응용할 수 없을 뿐만 아니라 아래로는 사실을 기록하거나 인간의 성정을 표현하는 데에도 불가능한 문체다. 어린아이 때부터 과거 문장을 공부하여 머리가 허옇게 된 때에 과거에 급제하면 그 날로 그 문장을 팽개쳐버린다. 한평생의 정기와 알맹이를 과거 문장 익히는 데 전부 소진하였으나 정작 국가에서는 그 재주를 쓸 곳이 없다”(북학의 152~153면).

갑오경장으로 과거제 폐지

과거에는 행정학이 필요한 것이 아니었다. 사법에 관한 지식이 필요한 것도 아니었다. 지금 만약 행정고시나 사법시험에서 시를 쓰게 한다든가 수필, 문학비평을 문제로 출제한다면 그것은 코미디가 될 것이다. 박제가의 말대로 과거 공부란 과거 합격 이후 행정에 아무런 도움이 못 되는 것이었다. 그저 서리의 입만 바라보는 것이 양반들의 일이었다. 그럼에도 조선의 지식분자들은 오로지 시험용 지식의 단련에 골몰하고 있었다.

정약용은 말한다. “이 세상의 많은 백성들은 무식하다. 경서와 사책을 공부해 정사(政事)를 담당할 수 있는 사람은 천 명이나 백 명 중 한 사람뿐이다. 그런데 사정은 어떤가. ‘지금 천하의 총명하고 재능이 있는 이들을 모아 일률적으로 과거라고 하는 격식에 집어넣고는 본인의 개성은 아랑곳없이 마구 짓이기고 있으니, 어찌 서글픈 일이 아닐 수 있겠는가’”(다산시문집 124면).

다원화된 현대 사회에 많은 젊은이들이 사법시험에 목을 매고 있다. 어찌 보면 우리는 아직도 과거를 치르는 조선시대에 살고 있는 것인지도 모른다. 지겨운 조선시대여!

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)