- 뭍에 대한 그리움이 복받치면 덕적도 아이들은 바다로 달려나가 파도에 몸을 맡긴다.

- 그래도 그리움이 씻어지지 않으면…, 하늘을 우러러 별을 세며 밤을 새운다.

송림이 병풍처럼 둘러쳐진 서포리 해수욕장. ‘솔 향기 그윽한 덕적도’의 상징이다

이름이 가물가물한 어느 작고 시인의 시, ‘섬’을 입 안에서 조곤조곤 읊조리는 동안 배는 어느새 덕적도에 닿았다. 인천 연안부두를 떠난 지 50분 만이다. ‘저승’과 ‘이승’, ‘섬’과 ‘사랑’이란 각각의 광활한 주제를 짧은 몇 마디로 떠낸 시인의 번뜩임을 찬탄해서인가, 섬에 닿으니 상여가 나가고 있었다.

낙조대 그리고 망자의 바다

“운이 좋습니다.” 배에 함께 탔던 중년의 섬 사내가 히죽 웃으며 말을 건다. 영구차나 상여를 보면 그날 재수가 좋다더니 그걸 얘기하는 걸까. 멀뚱히 쳐다보자 사내는 “요즘 섬에서 초상 치르는 일이 그렇게 많지 않답니다. 중병이 들면 대개 뭍으로 나가니까…”라며 또 씨익 웃는다. 뭍사람은 보기 힘든 섬 고유의 장례의식을 마주할 기회를 낚았다는 얘기였다.

5월의 아침해가 그닥 뜨겁지 않은 데도 상두꾼들의 이마엔 땀이 송글송글 맺혔다. 울긋불긋 장식을 한 꽃상여가 그예 떠나기 싫은 듯 가다 뒷걸음질하기를 몇 차례, 동네를 한바퀴 돌고 마지막으로 언덕을 오를 때에는 상엿소리도 제대로 나오지 않았다. 상두꾼 상주 문상객 모두가 그저 헉헉 가쁜 숨만 내쉰다.

차들도 거북이처럼 부릉거리며 그들의 뒤를 따른다. 한나절 섬구경을 시켜준다며 우리를 ‘모신’ 면 직원은 안절부절못한다. 상여를 앞질러 가면 상주는 물론 마을 주민들한테 욕을 바가지로 듣기 십상이고 심하면 얻어맞기까지 한다는 것이다. 상주도 조문객도 아니면서 우리처럼 앞지르기를 못해 엉거주춤 상여행렬에 낀 차들이 꼬리를 문다.

마을을 떠난 지 1시간 가량 됐을까. 상여는 산 중턱 정자 옆에 멈춰 섰다. 낙조대다. 떨어지는 해가 만들어내는 노을이 섬에서 가장 아름답다는 곳이다. 그곳에서 상여는 가물가물 먼 바다를 바라본다. 평생을 바다에 살며 아련한 그리움처럼 뭍 생활을 동경했을 터인데도 이승의 마지막길, 잠시 쉬는 짬에조차 망자는 끝내 바다를 버리지 못하는 것이다.

상두꾼들이 담배를 꺼내 무는 사이 상주측은 노제 준비를 한다. 문상객들은 그늘을 찾아 소나무 아래 웅기중기 모여들어 이런저런 이야기꽃을 피운다. 화제는 단연 뭍이다. 장례 참석차 육지에서 들어온 이들이 이런저런 뭍의 생활을 주워 섬긴다. 고개를 끄덕이며 열심히 듣는 섬사람들에게 그들은 항상 후렴처럼 같은 얘기를 던진다. “아이구, 차라리 섬 구석에 처박혀 사는 게 낫지, 육지 생활이란 게 전쟁이여 전쟁….”

가파른 선돌바위 이마빼기 쯤, 노란 야생화가 비죽 고개를 내밀었다

연안부두에 나가 배 시간표를 보니 연평도 백령도 대청도 자월도 등 이름으로만 낯익은 섬들이 어서 오라고 손짓을 한다. 어디를 갈꼬 고민하는 참에 화백이 “‘솔 향기 그윽한 환상의 섬’이라네, 덕적도는 어때요?”라고 거들었던 것이다.

1970년대 초만 해도 덕적도는 배를 타고 한나절은 가야 닿는 해수욕장이었다. 경인선 밤기차를 타고 하인천에 내려 초라한 여인숙에서 밤을 새우고 캄캄한 새벽 부두에 나가 두어 시간 줄을 선 후에야 배에 올랐다.

짐짝처럼 3등 객실에 포개 앉으면 땀냄새 기름냄새에 멀미하는 냄새까지 요동을 쳤다. 아, 그런데 왜 그런 것이 지금은 아름다운 추억으로 남아 있을까.

물 위를 날다시피 달리는 쾌속선은 언제 떠났냐 싶게 덕적도 진리 선착장에 닿았다. 내도객 환영 플래카드 옆으로 옹진군 기(旗)와 새마을 기가 펄럭이고 섬 아낙 대여섯 명이 쪼그리고 앉아 주꾸미 우럭 놀래미 등 갓 낚아올린 싱싱한 생물을 팔고 있다. 육지의 반값도 안 되는데 그나마 잠시 지켜보는 사이 호가가 절반 아래로 떨어진다. 추억의 곳간에서 하얗게 먼지를 뒤집어쓰고 있는 시골 간이역의 풍경처럼 모든 게 정답고 흐뭇하다.

서포리 해변을 가로지르는 상여 행렬

해수욕장 뒤로는 송림이 병풍처럼 쳐졌다. 수령 300년 가까이 되는 적송이 바다에도, 마을에도 눈길 한번 주지 않고 오로지 하늘만을 우러러 쭉 뻗었다. 이따금 부는 바람에도 그들은 흔들리지 않는다. 잎 큰 나무들이 떠는 모습이 우습다는 듯 장대한 기품을 뽐낸다.

그래서인가. ‘솔 향기 그윽한 덕적도’를 자랑하는 주민들은 “그리움이 있다면 솔에 담아 해변에 세워놓는다”고 말한다. 정말 깊은 그리움은 안으로 삭일 뿐 촐싹이지 않는다는 뜻이다.

서포리 만(灣)의 바다 한가운데에 선 붉은 등대가 금방이라도 떠내려갈 듯 외롭다. 그 등대와 대각으로 난 선착장 부두에 낚시꾼 한명이 걸터앉아 하염없이 바다를 내려다본다. 천천히 자맥질할 채비를 하는 해가 등대와 낚시꾼의 머리 위에 걸렸다. 끼룩거리는 갈매기 소리만 없다면 이 한가로움은 그대로 정물화다.

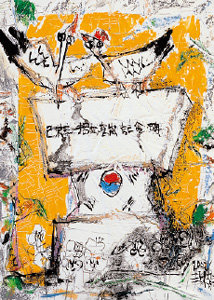

덕적초등학교 인근 송림에 있는 ‘기미 3·1 독립만세 기념비’

어찌 보면 사진으로 본 이스터 섬의 석상 머리 부분을 닮은 것 같다. 그러나 또 한편에서 보면 순한 짐승이 발돋움을 하며 바다로 나아가려는 듯한 형상이기도 하다. 바위 뒤편으로는 깎아지른 산이 버텨주고 야산의 신록 사이로 기암괴석이 번득인다. 등대섬 선미도가 바람을 막아주어서 이곳 바다는 잔잔하다 못해 유리알처럼 매끄럽다.

그런데 이상하다. 누를 듯 굽어보는 산세, 촐싹촐싹 자갈을 간질이는 파도, 당찬 선돌바위의 조화가 멋들어진 경관을 연출하지만 그곳엔 말할 수 없이 진한 외로움이 배어 있다. 태생적으로 주위 사면과 아무 관계가 없는 영역이자 빠져나갈래야 나갈 수 없는 실의(失意)의 땅이요, 뭍에 대한 그리움이 뭉쳐진 곳이어서 그런가. 덩달아 외로움을 느끼며 사색의 늪에 빠지려는데 화백이 문득 한탄처럼 감탄사를 내뱉는다.

서포리 비조봉을 한가로이 넘나드는 갈매기떼

다시 서포리를 거쳐 진리 선착장으로 가는 길목에서 덕적 초·중·고등학교를 만난다. 초등학생 64명, 중학생 20명, 고등학생 17명이 등교하는 학교에서 불과 스무 걸음만 떼면 바로 바다다. 해안선을 따라 길게 뻗은 송림은 이들 100명 학생들의 임간교실이다. 그 송림 속에 ‘기미 3·1 독립만세 기념비’가 있다. 1919년 4월 덕적도에서 만세운동을 주도하다 일제에 끌려간 지 한 달 만에 서대문형무소에서 순국한 명덕학교 임용우 선생을 기리는 불망비다.

땅엔 솔방울 가득하고 바람따라 솔 향기 그윽한 그곳에서 아이들은 가신 이의 높은 뜻을 기리며 또 한편 이승과 저승이 얼마나 다를까를 생각한다. 뭍에 대한 그리움이 북받칠라 치면 훨훨 바다로 달려나가 파도에 몸을 맡긴다. 그래도 그리움이 씻어지지 않으면…, 하늘을 우러러 별을 세며 밤을 새운다는 것이다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)