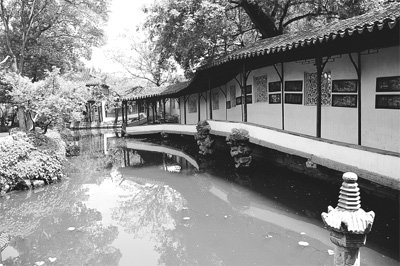

졸정원은 쑤저우 최대의 정원이다. 민간 정원이라 그리 화려하고 웅장하지 않은 대신 아기자기한

중국엔 예로부터 ‘남선북마(南船北馬)’란 말이 있었다. 강과 호수가 많은 남방에선 배가 주된 교통수단이었고, 메마른 북방에선 말이 그 구실을 했다. 남방에는 무논이 넓어 물고기(魚)와 쌀이 주식 노릇을 했다면 밭과 초지가 대부분인 북방에선 고기(肉)와 만두를 주로 먹었다.

이러한 남북의 물질적, 풍토상 차이는 세상을 바라보는 태도에까지 영향을 미쳤다. 지평선을 바라보며 자라서인지 남방인들은 수평적 인식구조를 가진 데 비해 산이 많은 북방의 사람들은 수직적 인식구조를 가졌다. 또한 남방은 모계사회로 발전했고, 북방은 부계 중심 사회를 줄곧 유지해왔다.

옷을 입을 때에도 남방인들은 좌임(左姙·왼쪽으로 채움)했고, 왼쪽을 상석으로 삼았다. 우리도 좌의정을 우의정 위에 뒀으니 남방 문화적 요소가 강하다고 할 수 있다. 반면 북방인들은 우임하고, 오른쪽을 중시했다. 북방의 원나라가 우임을 하고 오른쪽을 상석으로 삼는 것을 남쪽의 송나라는 미개한 짓이라며 혹평한 기록도 있다.

차이는 이뿐만 아니다. 남방에선 홀수를 선호했다. “도(道)는 일(一)을 낳고, 일은 이(二)를 낳고, 이는 삼(三)을 낳으며, 삼은 만물을 낳는다”는 노자의 ‘도덕경’은 남방 문화의 소산이고, 태극-사상-팔괘-64괘 등 짝수 구조를 갖는 ‘주역’은 북방 문화의 소산이다. 따라서 남방인들의 생각의 바탕에는 ‘무위(無爲)’가, 북방인들에겐 ‘유위(有爲)’가 깔려 있다. 처세에서도 북방인들은 직선적이지만 남방인들은 곡선적이다.

한마디로 ‘중국’ ‘중국인’이라 하지만, 그 속을 들여다보면 도저히 하나라고 말할 수 없을 정도로 남방과 북방은 풍토는 물론 물질적, 정신적 구조에서 뚜렷한 차이를 보인다. 이런 차이를 길 위에서 느껴보는 것이야말로 중국 여행이 주는 묘미다.

‘上有天堂 下有蘇杭’

상하이를 떠난 버스가 1시간 반(90km)을 달려 멈춘 곳은 곡창 중의 곡창이자 13세기 후반에 이곳을 다녀간 베니스 출신의 마르코 폴로가 ‘동양의 베니스’라 부른 쑤저우(蘇州)였다. 베니스와 같이 도시 구석구석을 흐르는 운하가 주변의 가옥이며 풍경과 잘 어울려 한 폭의 아름다운 그림을 연출하기에 그렇게 칭했을 법도 하다.

하지만 버스에서 내리자마자 눈에 들어온 것은 막 허물고 있는 길가의 가옥들이었다. 한두 집도 아니고 시 전체가 그런 소동을 벌이고 있었다. 낡은 집을 헐어 길을 넓히고 새 집을 짓기 위해서였다. 다음날 시내를 한바퀴 돌고 난 뒤에 안 일이지만 쑤저우에는 ‘가든’이 우후죽순처럼 들어서고 있었다. 가든은 가원(家園), 화원(花園)의 번역어로 고급 아파트를 일컫는 말이다.

가든은 높지 않아 대개 3∼5층이고, 황토색 기와를 얹은 북방과는 달리 검은 기와를 얹고 벽에는 밝은 회색을 칠했으며, 중국 전통 창호를 본뜬 창을 달았다. 한 가지 틀로 뽑아낸 듯한 우리네 아파트와는 차원이 달라 보였다. 특히 시 남쪽에 위치한 쑤저우대학 주변에 대규모로 들어선 가든은 정말 그림 같았다.

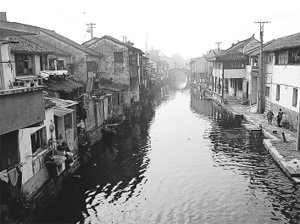

쑤저우는 뭐니뭐니해도 물의 도시다. 이곳 사람들은 시내를 뚫고 흐르는 물로 얼굴을 씻고 쌀과 야채를 헹구며 그릇을 닦는다. 그 위에 배를 띄우기도 한다. 이토록 물이 많아서일까. 예로부터 중국에선 쑤저우 미인을 최고로 쳤다. 긴 다리, 희고 맑은 얼굴, 쌍꺼풀 진 눈, 약간 오뚝한 콧날, 작은 입과 긴 목을 가진 데다, 글을 잘 짓고 썼으며 소리(唱)까지 잘했기 때문이다.

이곳에 운하가 처음 들어선 것은 기원전 6세기인 오(吳)나라 시절. 질 좋은 비단과 면을 생산하는 오나라는 양쯔강 하류의 경제 중심지였는데, 오의 왕 합려가 재상 오자서에게 물의 도시인 이곳에 운하를 파도록 명했다. 지금은 정화되지 않은 생활용수가 운하로 그냥 흘러들어 다소 역한 냄새를 풍기는데도 이곳 사람들은 여전히 이런 물에 빨래도 하고 몸도 씻는다. 운하는 쑤저우 사람들에게 없어서는 안 되는 존재로 보였다.

운하의 도시 쑤저우엔 곳곳에 이런 운하가 흐르는데, 시민들은 이 물을 생활용수로도 이용한다.

그렇다고 해서 이곳의 정원이 권력자나 돈 많은 부자가 조영한 것은 아니다. 개인이 자신의 수양을 위해 지은 것이다. 따라서 웅장하지도, 화려하지도 않다. 모두 인간적인 스케일을 자랑한다. 쑤저우에는 화려한 궁전도 없다.

정원이란 자연 경관의 축소판으로 사람들로 하여금 도시를 떠나지 않고도 산림의 정취를 느끼고, 몸은 설령 번잡스런 도심에 있다 해도 숲과 샘물의 맛을 즐길 수 있도록 하기 위해 인공적으로 조영한 공간이다. 쑤저우에 이런 정원이 여럿 있는 것은 물론 물이 많아서다. 하지만 그것만이 이유의 전부가 아니다. 뛰어난 심미안과 상상력, 산수를 즐기려는 마음, 그리고 경제적 여유를 가진 사람들이 있었기에 가능했다.

정원엔 병풍이 펼쳐지고

호텔에 짐을 풀고는 가까운 유원을 먼저 찾았다. 잎이 무성한 가로수가 그늘을 드리워 6월의 대낮이건만 한참을 걸었는데도 땀이 나지 않았다.

유원은 글자 그대로 그저 ‘머무는 곳’ 정도로 알고 있었는데, 입구에 ‘어슬렁거리며 노니는 곳’이란 뜻으로 ‘Lingering Garden’이라 번역해놓았다. 뜻밖이었다. 하지만 어슬렁거린다는 것이 얼마나 멋진 말인가를 곧 깨달았다. 요즘 자주 입에 올리곤 하는 ‘느림의 미학’이라는 게 바로 이런 것이 아닌가 하는 생각이 들어 중국 정원의 정신적 뿌리는 불교나 유교가 아니라 도교라 봐야 할 것 같았다.

유원은 오래 거닐 만큼 넓지는 않았지만, 그 한가운데 자리한 연못을 중심으로 괴석과 회랑, 정자, 누각, 수목, 가산(假山), 석교 등이 계속 이어지면서 아기자기한 풍경을 마치 병풍처럼 보여줘 좁다는 생각은 들지 않았다. 그때서야 ‘대부분의 중국 정원은 병풍의 그림을 한 폭 한 폭 감상하듯이 정원을 돌아다니며 잇따라 감상하도록 되어 있다. 폐쇄된 회랑을 지나면 갑자기 확 트인 전망이나 시계와 마주치게 해 경이로움과 의외성을 연속적으로 느끼도록 한다’는 어디선가 읽은 적이 있는 구절이 떠올랐다.

중국이 아무리 넓다고 해도 개인이 계곡을 낀 산 하나를 통째로 가질 수는 없다. 한정된 공간 속에 자연의 모든 것을 담아내야 한다면 특별한 장치가 있어야 할 것이다. 병풍의 개념은 그래서 동원됐다. 아울러 ‘방 안’ 같은 분위기를 만들기 위해 그 둘레를 높은 토담이나 수목으로 에워싸 외부와 차단했다.

밝음과 어둠, 직선과 곡선, 높고 낮음 등 서로 대비되는 요소들을 교묘하게 배치해 조화를 이루는 이곳에서 나는 몸통 여기저기에 구멍이 숭숭 나 있는, 범상치 않은 형상의 괴석들에 한동안 눈길을 보냈다. 모두 쑤저우 근교의 타이후(太湖)에서 캐낸 것이라는데, 회색을 띠고 있었다. 쑤저우뿐 아니라 중국의 이름난 정원들은 어김없이 타이후석(石)으로 단장돼 있다는 것도 처음 알았다. 괴석이라면 타이후의 것이 최고라는 사실과 함께.

가만히 생각해보니 타이후석이 사랑받는 이유를 알 것도 같다. 기묘한 형태를 하고 있는 데다 여기저기에 구멍이 뚫려 있고 굴곡이 심한 것이 병풍의 장치를 고안해낸 그 정신과 닿아 있는 듯하다.

다음날 아침 일찍 사람들의 발길이 뜸한 시각에 찾은 졸정원은 중국 정원의 모든 것을 한눈에 보여주는 듯했다. 유원에서 중국 정원의 진수가 무엇인지를 얼마간 눈으로 익혔으니 망정이지 그렇지 않았더라면 까무러칠 뻔했다.

그런데도 벼슬자리에서 물러난 명나라의 왕헌신은 고향 쑤저우에 은거하고자 당나라 시인 육구몽의 사저를 사들여 별장으로 고치면서 ‘대수롭지 않은 것’이라며 ‘졸정원(拙政園·The Humble Administrator’s Garden)’이라 이름붙였다. 겸손도 지나치면 오만이라고 했던가. 그래서 한동안 그를 어떻게 봐야 할지 어리둥절했지만, 어쩔 수 없이 겸손 쪽의 손을 들어주고 말았다. 자연의 일부가 되려 한 그를 도저히 오만하다고 할 자신이 없었다.

쑤저우의 정원은 작다. 그러나 그곳에는 연못, 정자, 회랑, 석교, 괴석, 수목 등 산수의 모든 것이 집약돼 있다. 유원도 예외가 아니다.

정원은 관념의 세계를 표현했지만 구체적인 것들로 구성된다. 관념의 뿌리가 구체적이고도 현실적인 우리의 삶인 것처럼. 그래서 중국 정원에서 산은 남성을 상징한다. 강하고 부동의 성질을 지녔다 하여 괴석과 가산, 회랑 등으로 표현된다. 여성을 상징하는 수는 부드러움과 움직임이라는 속성을 가졌기에 물과 꽃, 수목 등으로 표현되곤 한다.

동원, 중원, 서원, 이렇게 세 개의 구역으로 나누어진 졸정원은 유원보다 넓다. 두 배는 될 것 같다. 여기서도 주인은 이리저리 곡선을 그리며 한가운데 길게 자리잡은 연못인데, 그것이 전체 면적의 60%를 차지한다. 수면을 온통 뒤덮은 새파란 연잎은 햇빛을 받아 무척이나 반짝거리고, 못 주변을 따라 선 수양버들은 휘늘어진 가지를 길게 늘어뜨린 채 연꽃과 대화를 나눈다. 그것을 보고 있노라니 정원은 인간이 자연과 대화를 나누는 곳일 뿐 아니라 삼라만상이 서로 마음을 터놓고 대화를 주고받는 공간이란 생각이 든다.

숲 속에는 처마 끝이 하늘을 향해 치솟아 날렵하기 그지없는 작은 정자와 길지 않은데도 구불구불 아홉 굽이를 그리며 아기자기한 풍모를 은근히 드러내는 석교, 그리고 예의 괴석과 회랑들이 곳곳에 박혀 있어 발걸음을 쉬 옮길 수가 없다.

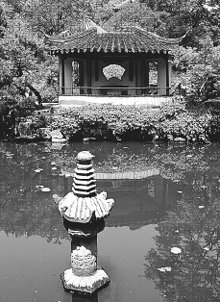

졸정원에는 수많은 정자와 누각들이 있지만, 내 마음을 쏙 빼앗아버린 것은 못 중앙의 작은 섬 위에 날렵한 기와지붕을 이고 홀로 선 하풍사면정(荷風四面亭)이었다. 그때 마침 그 맞은편을 지나던 프랑스 관광단도 이 정자를 보고는 멈칫하더니 연신 카메라 셔터를 눌러댔다.

‘베이징 이야기’에서 “중국 정원에서 정자는 늘 중요한 역할을 해왔다”고 쓴 중국의 영문학자이자 수필가인 린위탕(林語堂)은 그 이유를 이렇게 설명한다.

“정자는 아주 작고 단순한 건축물로 그 윤곽을 한눈에 알아볼 수 있다. 그것은 거실의 꽃병처럼 홀로 서 있는 것 자체가 아름다워야 한다. 정자는 형태와 구조, 서로 간의 비율, 처마의 채색 등을 자유자재로 변화시켜 독창성을 드러낸다. 만일 완벽한 아름다움에 이르려 한다면 자기가 원하는 바에 따라 알맞은 색과 형태, 상하, 고저의 비율을 잘 맞춰야 하며, 가냘프게 해야 할지 우아한 기품이 배나게 해야 할지를 결정해야 한다.”

모든 것을 내놓았기에 모든 것을 아우를 수 있다는 진리를 저 하풍사면정보다 더 철저하게 보여주는 것을 아직 본 적이 없다. 이 집 주인이 저런 정자의 마음을 가졌다면 졸정원의 임자가 될 자격을 충분히 갖췄다고 할 수 있을 것이며, ‘천국’이란 바로 저런 마음의 상태가 아닐까 싶었다.

중국인들의 머리 속에는 원래부터 추상적이고 관념적인 낙원 같은 것은 존재하지 않았다. 그러므로 에덴동산은 적어도 중국 땅에선 존재할 수도, 끼여들 수도 없는 것이다. 그들에게 낙원이란 인간이 노력을 통해 이룰 수 있는 구체적인 것이자 지상적인 그 무엇인데, 중국인들은 쑤저우의 이들 정원과 항저우의 ‘10경(景)’을 일러 그런 곳이라 믿어 왔다.

회랑 또한 신기했다. 양쪽이 벽으로 둘러싸인 곳에선 공간을 분할하는 기능을 하다가도 거기에 간격을 뚫어놓은 문창은 그 형태만큼이나 다양한 별세계를 보여준다. 그것으로도 성에 차지 않는지 한쪽이 열린 곳에선 걸터앉아 풍경을 감상하도록 난간까지 만들어놓았다. 중국인들은 크고 웅장한 것만 좋아하는 줄 알았는데, 이곳에선 그런 것은 어디에도 보이지 않는다. 모두가 ‘아담 사이즈’다. 그런 의미에서 졸정원이란 이름은 제격인 것 같다.

졸정원 남쪽의 우원(藕園) 역시 크진 않았다. 지붕의 용마루 위에 다양한 잡상(雜像)들을 올려놓아 그 위 아래와 앞뒤를 다 살펴야 했기에 이리저리 뛰어다녔다. 들어갈 때는 정문을 통해 걸어 들어갔으나 나올 때는 배를 탔다. 뒷문 바로 앞이 운하였기 때문이었다. 배를 젓는 여인이 구수한 목소리로 중국 민요를 한 곡 뽑아 흥을 돋웠다.

하풍사면정. 졸정원의 한가운데 위치한 작은 섬에 서 있는 정자다.

북송 시대 소순흠이 조영했다는 창랑정은 쑤저우에서 가장 오래된 정원으로, 맑고 그윽하며 소박한 품격을 지녔다고 하여 그런 이름이 붙었다고 한다. 꾸불꾸불한 석교를 지나 대문 안으로 들어서자 대숲과 고목들이 울창해 삼림에 들어선 듯했다.

이어서 회랑이 나왔다. 회랑 위로 지붕이 덮여 있는 게, 아마도 비가 와도 비를 맞지 않고 경관을 즐기라는 배려 같았다. 거기서는 언덕 위의 정자, 즉 창랑정이 한눈에 들어왔다. 사방이 탁 트인 작은 정자지만, 네 귀에 올려진 처마는 하늘 높은 줄 모르고 위로 치솟아 비상하는 듯한데, 그 앞에는 그것을 붙잡아둘 양 커다란 괴석이 세워져 있다. 절묘한 형상과 배치다.

어부의 그물을 닮은 망사원은 정원 속으로 난 길이 끊어질 듯 끊어질 듯하면서도 끊어지지 않고 이어져 한없이 넓게 느껴졌다. 쑤저우의 정원이 다 그러하지만 이곳에서도 직선은 어디에도 보이지 않는다. 자연의 선인 곡선이 모든 것을 휘감았다.

정원은 상상의 세계이고, 조원(造園)이란 지성과 감성이 모두 동원되는 작업이다. 자연을 아우른다는 생각은 시나 그림의 세계와 그리 다르지 않다. 그 속에 모든 것을 담을 수 없으니 몇 가지 장치를 마련, 표현되지 않은 나머지 부분은 감상자가 상상력을 발휘해 그려보도록 해놓았다.

모호함이야말로 중국 남방 문화의 특성이 아니던가. 직설적이 아니기에 상징을 동원했고, 이를 이해하려면 많은 생각이 필요하다. 정원은 한번 보고 지나가는 것이 결코 아니다. 두고두고 생각하며 그 뜻을 새겨야 하는 존재다. 상징물이 많은 우리의 창덕궁 부용정 일대 또한 이와 다르지 않다.

햇살이 기우는 시간이라 그랬겠지만, 한 떼의 독일 관광객이 지나간 뒤로는 찾는 사람이 없어 사위(四圍)가 조용했다. 새들의 지저귐, 그리고 금색 잉어가 못 속에서 연꽃을 흩뜨리며 헤엄치는 소리만 들려왔다. 참으로 아름다운 풍경이요, 시간이었다.

국립중앙박물관장을 지낸 바 있는 혜곡 최순우 선생은 언젠가 창덕궁 깊은 곳에 있는 연경당(演慶堂)을 두고 “그 넓은 대청에 걸터앉아 세상을 바라보고 있노라면 마치 연보랏빛 필터를 낀 카메라의 눈처럼 세월이 턱없이 아름다워 보인다”며 “내게 욕심이 있다면 가끔 이 연경당이 내 것이었으면 하고 공상하는 것”이라고 했다.

누군가가 지금 내 소망이 무엇이냐고 묻는다면 “이 망사원이 내 것이었으면 좋겠다”는 답을 들려주고 싶다.

호텔로 걸려온 젊은 여인의 전화

다음날 하루 더 쑤저우에 머물면서 배를 타고 시 서북쪽에 있는 유서 깊은 한산사(寒山寺)까지 가보았다. 커다란 범종과 높다란 탑도 볼만했지만, 아치형의 풍교(楓橋) 위에서 주위를 일견하고 내려와 배를 타고 그 밑을 오가는 재미는 무어라 말할 수 없을 정도였다.

명대의 시인 고계는 “그림 같은 다리 삼백이나 강 위에 비쳐도 시인들의 마을에선 풍교만이 이름났네”라고 읊었고, 장계는 “달 지고 까마귀 울어 서리는 하늘에 가득하다. 고기잡이 불빛에 나그네의 잠이 설다. 고소성(姑蘇城) 밖 한산사 한밤중의 종소리가 나그네 뱃머리에 이르는구나”라며 ‘풍교야박(楓橋夜泊)’이란 시를 지었는데, 내가 거기에 무얼 더 보탤 수 있겠는가.

한때는 200여 개의 개인 정원이 있었다는 쑤저우는 청나라가 망한 이후 그 대부분이 학교와 공공부지로 바뀌었고, 1949년 공산당 정권이 수립된 뒤로 이러한 경향은 더욱 가속화해 지금은 20여 개가 남아 있을 뿐이다. 그런데도 매년 2000만명이 인구 100만의 이 도시를 찾는다는 것이다. 쑤저우의 정원이 그만큼 빼어나다는 것말고는 달리 설명할 길이 없다. 지금 쑤저우가 길을 넓히고 호텔을 짓고 깨끗한 도시로 가꾸고자 리모델링 작업을 벌이는 것도 이들 관광객을 받아들이기 위해서다.

오후 늦게 쑤저우를 떠나 그 남쪽의 항저우에 도착한 것은 저녁 7시가 지나서였다. 풍광이 아름답기로 소문난 항저우엔 부슬부슬 비가 내렸고, 터미널 주위는 어둠에 싸여 있었다. 다른 곳을 찾은 게 아닌가 하는 생각마저 들었다.

짐을 찾아 밖으로 나오는데, 택시 기사가 ‘손님 하나 잡았다’는 표정을 하고 다가왔다. 그의 도움이 필요하긴 해도 흥정을 하는 게 귀찮아 “필요 없어요”라고 했지만, 그는 내 뒤를 졸졸 따라다녔다. 어쩔 수 없어 “당신, 지도 갖고 있어요?” 하며 말을 걸었다. 지도를 펴놓고 그 유명한 시후(西湖)와 가장 가까운 거리에 있는 별 두 개짜리 호텔을 찾아내고는 그곳으로 가자고 했다. 택시비를 최대한 깎은 것은 물론이다.

어부의 그물 구조를 하고 있다는 망사원. 끊어질 듯 끊어지지 않고 한없이 이어지는 오밀조밀한 풍광으로 명성이 높다.

그런데 얼마 지나지 않아 전화벨이 또 울렸다. 이번에는 “마사지! 마사지!”라고 소리를 질러댔다. 다시 “노”라고 하고 수화기를 아예 내려놓았다.

몽골인들은 항저우를 ‘킨사이’라고 불렀다. ‘천국의 도시’라는 뜻이다. 쿠빌라이 칸의 도시 칸발리스(지금의 베이징)를 찾았다가 귀국 길에 이곳에 들른 마르코 폴로는 “킨사이는 세계에서 가장 호화롭고 부유한 도시임에 틀림없다”고 치켜세웠다.

그는 항저우 여자를 소개하면서 “이곳 창녀들은 매우 영리해 손님을 매료시키고 고혹시키는 재주가 뛰어나며, 어떤 종류의 손님이라도 적절하게 구슬리는 기술을 가졌다. 그러므로 외지의 나그네로서 한번 이곳 창녀에게 맛을 들이면 그 귀여움과 매력의 포로가 되어 그야말로 한시도 그녀로부터 벗어날 수 없다”고 했다.

항저우의 호텔 방에서 낯선 여인의 전화를 받고 보니 “그래서 그는 고향에 돌아가서도 입버릇처럼 천국의 도시 킨사이에 머물던 시절을 얘기하며 그곳을 다시 한번 찾아가 즐겨봤으면 하고 열망한다”는 마르코 폴로의 말이 떠올랐지만, 시대가 바뀐 지금 그것을 기대할 수도 없는 일 아닌가.

‘자연의 수묵화’ 시후(西湖)

다음날 아침에도 비는 멎지 않았다. 그렇다고 세차게 내리는 것도 아니어서 흐릿한 시계 속에서나마 시후의 명승을 즐겨보기로 하고 호수 쪽으로 방향을 잡았다. 호수가 가까워질수록 풍경이 한결 밝아지더니 시후 앞에 이르자 청나라 문인 오경재가 ‘유림외사(儒林外史)’에서 마선생의 입을 빌려 “시후는 과연 천하 제일의 경치로 조금도 손색이 없다. 명실상부 천하 제일의 경치를 가보지 않은 사람이 어찌 알 수 있으랴”고 한 바로 그대로의 절경이 펼쳐졌다. “저것이 호수야, 바다야?” 할 정도로 넓으면서도(동서 2.8km, 남북 3.3km, 둘레 15km, 면적 6km2) 섬세하고 아름다운 시후를 흐릿한 하늘 아래서 보는 맛은 잘 그린 한 폭의 수묵화를 대하는 듯했다.

예로부터 안개가 자욱히 끼고 보슬비가 내리는 날 시후 주위를 거닐며 시를 읊곤 했던 시인 묵객들이 “맑은 호수는 비 내리는 호수만 못하고, 비 내리는 호수는 달빛 아래 호수만 못하며, 달빛 아래 호수는 눈 내리는 호수만 못하다” 고 했지만, 그 사실을 내 눈으로 직접 확인하고 나니 옛말이 그르지 않다는 것을 새삼 깨닫게 된다.

이왕 ‘옛말’을 꺼냈으니 마르코 폴로의 얘기를 하나 더 해보자. 그의 ‘동방견문록’에 따르면 원나라가 중국 전역을 정벌하면서 항저우도 함락시켰지만 그 아름다움에 매료된 바얀 장군이 칸에게 “아름다운 킨사이는 이제 우리 원나라의 것이 되었으니 굳이 파괴할 필요가 없겠습니다”고 아뢴 덕분에 화를 면했다고 한다.

유럽에도 이와 비슷한 사례가 있다. 15세기 말 에스파냐 왕국의 이사벨라 여왕은 이베리아 반도에서 이슬람 세력을 모두 몰아내고 그들이 남긴 것들까지 파괴하고는 기독교 국가를 건설하려 했지만, 이슬람계의 무어 왕조가 그라나다에 세운 알함브라 궁전만은 “화살 하나 쏘지 말고 점령하라”는 명령을 내렸다. 그 결과 자기네 병사들이 더 많은 피를 흘려야 했다.

칼과 총부리를 겨누고 있는 사이라 해도 그가 인간이라면 아름다움 앞에선 무릎을 꿇고 만다. 아름다움에는 국적이 없기 때문이다. 보편성이란 아마도 이런 것을 두고 하는 말일 것이다.

호숫가의 선착장에서 일단 배를 탔다. 절경을 앞에 두고 어찌 그 속으로 들어가지 않을 수 있겠는가. 유람선은 승선료 30위안(4500원)에 호심정, 삼담인월(三潭印月), 고산(孤山) 등으로 데려다준다고 했다. 그리하여 호상의 청유(淸遊)에 나섰다.

배가 앞으로 나아가자 불어오는 바람에 머리칼이 이러저리 날렸지만, 그 덕분에 호수를 에워싼 경관들이 파노라마처럼 펼쳐졌다. 오른쪽으로는 백제(白堤)가 아스라이 펼쳐진다. 백제는 당대의 시인 백거이(白居易·772∼846)가 항저우 태수 시절 축조한 1km 길이의 제방이다. 그는 시후의 조경에 모든 것을 바친 사람이었다. 그는 이런 시까지 남겼다.

“만약 내가 시후 조경의 뜻을 다 못 이루고 항저우를 떠나게 된다면 내 마음을 이곳 시후에 머물러 있게 하라.”

백제는 호수의 수면과 거의 같은 높이라 흔히 ‘평호(平湖)’라고도 불린다. 호수 속 최대의 섬인 고산 쪽이 더욱 그러해서 호수를 가르며 보름달이 떠오르는 광경은 보는 이의 넋을 빼놓기 일쑤다. 그 중에서도 극치는 청명한 날씨가 계속되는 가을하고도 추석 무렵인데, 이를 ‘평호추월(平湖秋月)’이라고 해서 ‘시후 10경’의 하나로 친다.

그 반대쪽, 즉 호숫가엔 ‘단교잔설(斷橋殘雪)’이란 이름이 붙어 있다. 겨울 둑 위에 쌓인 눈이 해가 떠올라 다리의 중앙부가 먼저 녹으면서 마치 다리가 끊긴 듯 보이기 때문이다. 이것 역시 시후 10경의 하나다.

시후 속 인공섬 삼담인월의 명물 개망정

호수 한가운데 솟은 작은 섬에 닿은 것은 그 얼마 뒤였다. 승객들은 거기서 모두 내렸다. 둥근 섬을 한바퀴 돌며 시후 주위를 다시 한번 조망하고는 섬 중앙에 서 있는 호심정을 찾았다. 호수 수면과 몇 센티미터밖에 떨어져 있지 않은 정자는 1552년 처음 세워진 이래 몇 차례에 걸쳐 손을 봤기에 여전히 늠름해 보이는데, 호수에 이는 작은 물살도 놓치지 않고 따라 움직이는 듯해 기가 막혔다.

그것을 보고 중국인들은 거대한 것, 과장된 것만 좋아한다는 속설이 얼마나 터무니없는 오해인지 깨달았다. 그들은 어느 민족 못지않게 섬세하고 시적인 감성을 지녔으며, 그것을 건축, 조각, 미술, 공예 등에 펼쳐보였다.

중국 4대 명정(名亭) 가운데 하나라는 호심정 앞으로는 ‘충이(?二)’라는 두 글자가 새겨진 작은 비석 하나가 서 있다. 청나라 건륭제가 어느 해 가을 이곳을 찾았다가 그 경치에 취해 써놓은 것이라는데, 그 연유를 듣고 나니 그의 상상력과 예술적 조예가 어떠했는지 짐작이 갔다. 처음엔 ‘풍월무변(風月無邊)’이라 쓰고자 했으나 문구 안에 이미 ‘변이 없다’고 한 터라 ‘풍월’이란 글자에서 변을 모두 떼어내 그렇게 된 것이라고 한다.

볼거리 가득한 삼담인월

하늘에서 내려다보면 밭 전(田)자 모양인 작은 인공섬 삼담인월로 배를 타고 갔다. 호수 속에 호수가 있고, 섬 속에 섬이 있는 이 섬의 입구에는 ‘소영주(小瀛州)’라 쓴 현판이 걸려 있다. 영주라면 봉래, 방장과 함께 예로부터 신선이 산다고 알려진 곳이 아니던가. 그래서 이 섬을 거닐면서 신선이 된 기분을 느껴봐야 하리라 마음먹고는 현판이 걸린 건물을 돌아 안으로 들어갔다.

곧바로 꼬불꼬불한 구곡교가 자태를 드러냈다. 그 한쪽 끝에 삼각형 평면을 가진 개망정(開網亭)이 그렇지 않아도 여인의 쭉 뻗은 각선미처럼 시원스러운데, 뾰족한 지붕 위로 두루미 한 마리까지 올려놓아 시원함이 배가된다.

이 반쪽짜리 정자를 마주보고 있는 것은 이름도 특이한 ‘정정정(亭亭亭)’. 변화를 주기 위해서인지 현판의 글자는 각기 예·초·해서체로 씌어 있다. 사방이 탁 트인 데다 글씨마저 변화가 무쌍하다 보니 땅에 다리를 박고 선 정자인데도 금방이라도 일어나 어디론가 달려갈 것 같다.

정자에서 지그재그 형상의 또 다른 구곡교를 건너자 긴 담장이 나타났다. 그 한가운데 청나라의 강유위가 썼다는 ‘죽경통유(竹經通幽)’란 네 글자가 선명하다. 담 뒤로는 대나무가 숲을 이뤄 아늑하고 고요한 게 별세계에 온 듯하다.

담장 끝에 놓인 좁은 돌다리를 건넜다. 그곳은 삼담인월의 중심에 해당되는 섬이라 주위를 돌아보니 네 개의 호수에 에워싸여 있었다. 거기에서 비교적 큰 건물인 영취헌은 기념품 가게로 쓰이고 있는데, 룽징차(龍井茶)와 함께 색색의 실크 위에 꽃과 새, 풍경과 풍물들을 그려놓아 아름답기 그지없는 양산이 가장 인기였다. 이 둘은 항저우의 유명한 특산물이다. 항저우는 중국 최대의 실크 산지라 최고 품질의 실크에 멋진 그림을 그리고는 휴대하기 좋도록 아주 가볍게 우산을 만든다.

그 다음에 나타난 것은 청나라 강희제가 친필로 ‘삼담인월’이라 쓴 비석을 모신 어비정. 그 앞 물 속에선 금빛 잉어들이 떼를 지어 다닌다. 지나가는 사람들은 발길을 멈추고는 그놈들을 물끄러미 바라보기도 하고 더러는 먹을 것을 던져주기도 한다.

정자와 호수, 관광객들을 구경하느라 정신없이 걷다 보니 어느새 섬 남쪽 끝인 ‘아심상인정(我心相印亭)에 닿았다. 안내문에는 아심상인을 ‘말하지 말라. 다만 그대 가슴으로 느끼라(Do not speak. But feel it in your heart)’고 영역해놓았다. 중국어 설명으로는 ‘서로 마음이 통하면 말이 필요없다(彼此意會 不必言說)’고 되어 있다. 이심전심이란 얘기다.

옆으로 길게 늘어선 아심상인정 앞은 탁 트여 있다. 멀리 소제가 보이고, 그 사이의 잔잔한 수면 위로 세 개의 석등이 고개를 내밀고 있다. 소동파가 세웠다는데, 보름날이면 거기에 불이 켜진다고 한다. 그러면 세 개의 달이 수면에 비친 것 같다는 것이다. 삼담인월이란 말은 여기에서 나왔다. 달 밝은 추석날 밤이었으면 얼마나 좋을까 하는 생각에 석등을 한참 바라보다 포장마차에서 음료수를 사들고는 섬 둘레로 난 순환로를 천천히 걸었다. 수목이 우거진 그곳도 운치가 남달라 시후와 섬 속의 작은 호수를 번갈아 바라보았다.

높다란 나무 가지 끝에 매단 스피커에선 왈츠풍의 음악이 흐르고 작은 호수에는 챙이 넓은 모자를 쓴 남자가 느릿느릿 노를 저으며 시든 연잎을 거둬 올리고 있었다. 파란 이끼를 등에 진 키 큰 나무 아래선 클로버가 꽃을 피웠다. 수목의 청초한 녹색을 어디에 비길 건가. 세월에 찌들긴 했으나 그 긴 세월을 딛고 새 움을 틔워 저렇게 녹빛을 자랑하고 있는데….

호수 속의 섬이자 그 속에 다시 호수를 거느린 삼담인월을 찾은 중국 여행객들

다시 배를 타고 고산으로 향했다. 이미 때가 늦은지라 찻집으로 들어가 룽징차를 한 잔 시키고는 준비해간 빵으로 점심을 때웠다. 물론 눈으로는 금방 빠져나온 시후와 그 속으로 길게 뻗은 백제, 그리고 호반도로를 거니는 사람들을 바라보면서.

하지만 그것도 잠깐, 촌음을 아껴야 하는 가난한 여행자라 곧 일어났다. 서둘러 길 맞은편의 저장성(浙江省) 박물관을 찾았다. 창장(長江·양쯔강) 유역에서 일어난 문명의 값진 흔적들을 한 곳에 모아둔 데다 산수와 화조, 인물 등 모든 장르에서 최고의 경지를 이룩한 20세기 중국 화가 장대천(張大千)의 족자 그림들을 보느라 시간 가는 줄 몰랐는데, 발길은 어느새 건륭제가 심혈을 기울여 편찬한 ‘사고전서’를 보관하기 위해 지은 문란각(文瀾閣)을 향하고 있었다.

그러나 사고전서는 인근 국립도서관으로 옮겨졌다고 한다. 문란각 건물은 박물관의 전시실로 이용되고 있었다.

茶와 道는 하나

다음날 아침 일찍 시후 10경의 하나로 소제와 붙어 있는 곡원풍하(曲院楓荷)를 찾았다. 끊길 듯 끊길 듯하면서도 끊어지지 않고 끝없이 이어지는 산책로, 눈에 보이는 것만이 전부가 아니라는 것을 일깨워주기라도 하듯 꺾이고 꺾인 구곡교, 짙은 녹음을 뿜어내는 수목과 못을 가득 채운 푸르디 푸른 연꽃, 늘어진 가지 끝을 수면에 닿을 듯 말 듯 드리운 수양버들이 새벽 공기를 가르며 이곳을 찾은 사람들에게 태극권의 무대가 되어주고 있었다.

6월이 되면 4시간마다 그 모습을 바꾼다는 곡원풍하에선 모든 것이 ‘슬로(slow)’다. 느려터진 슬로가 아니라 ‘여유’와 동의어 격인 슬로 말이다.

여유라고 하면 차를 빼놓을 순 없다. 차는 중국인의 상용 음료다. 외출할 때면 다른 것은 몰라도 찻병 만큼은 겨드랑이에 끼거나 가방, 심지어는 자전거에 싣고 다니면서 마시곤 한다. 열차 안에서도 차를 대접하는 나라가 중국이다. 차 시중은 승무원의 주요 임무 중 하나다. 세면실에는 늘 따뜻한 물을 준비해놓아 휴대한 찻병에 부어 마실 수 있게 해놓았다.

차는 그들에게 단순한 음료가 아니다. 마음의 여유를 갖게 하고 정신을 깨어 있게 하는 소중한 수단이다. 이에 관한 유명한 일화가 선사(禪師)들의 공안(公案·깨달음을 갈구한 인간들의 생생한 이야기)을 모아놓은 ‘벽암록(碧巖錄)’에 실려 있다. 9세기 당나라의 선승 조주(趙州)의 선 문답이다.

어느날 스님들이 조주 스님이 머물고 있는 조주 관음전을 찾아왔다. 조주는 그 가운데 한 사람을 붙들고 물었다.

룽징 마을을 명차의 산지로 만든 룽징 샘. 물은 바위 틈을 뚫고 솟아오른다.

“네.”

그러자 조주는 이렇게 말했다.

“차 한잔 들게.”

그리고는 또 한 스님에게 물었다.

“자네 여기 온 적이 있는가?”

“아니요. 이번이 처음입니다.”

이에 조주는 말했다.

“차 한잔 들게.”

후원에 있던 원주 스님이 조주 스님에게 물었다.

“온 적이 있는 스님에게 ‘차 한잔 들게’라 하시고, 온 적이 없는 스님에게도 ‘차 한잔 들게’라 하시니 도대체 그게 무슨 뜻입니까?”

그러자 조주는 원주 스님을 물끄러미 쳐다보다가 큰 소리로 그를 불렀다.

“원주!”

겁을 집어먹은 원주도 덩달아 목청을 높여 “네” 하고 대답했다.

그러자 조주는 다시 온화한 목소리로 말했다.

“차 한잔 들게.”

차를 마신다는 것은 지극히 일상적인 행위다. 조주 스님이 “차 한잔 들게”라고 한 것은 모든 사물을 대함에 있어 일상과 다름없는 평정한 마음을 가지라는 뜻이었다. 차와 도(道)는 일상에서 하나가 되는 것이다.

차는 중국인들에게 그만큼 일상적인 것이다. 잠을 깨면서부터 입에 대기 시작해 종일 손에서 놓지 않는 중국의 차는 격식을 중시하는 일본의 ‘다도’와는 차원이 다르다. 찻잎을 따는 일로부터 시작해서 달이고, 찻잔을 부시고 나르며, 차를 마시는 법에 이르는 일련의 과정에는 그들의 삶의 자세와 지혜가 담겨 있다.

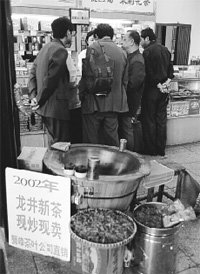

차의 나라 중국에서도 가장 으뜸으로 꼽는 차가 룽징차다. 삼면이 잘생긴 봉우리들로 둘러싸인 룽징은 항상 구름이 산허리를 두르고 있어 ‘용정문차(龍井問茶)’란 이름으로 ‘시후 10경’의 하나가 됐을 뿐 아니라 명차의 생산지이기도 하다.

항저우에 가면 룽징 마을을 찾아야겠다고 마음먹고 있었는데, 다행히 곡원풍하 앞으로 룽징행 버스가 다녔다. K27번 버스를 타고 얼마간 달리자 수목이 우거진 야트막한 산과 차밭이 펼쳐졌다.

쌍봉이란 곳에는 차 박물관(정식 명칭은 ‘中國茶?博物館’)도 있었다. 역사실, 제조실, 다구실, 다루 등으로 나누어진 박물관은 “중국은 차를 발견함으로써 인류 문명에 이바지한 바 크며, 차를 통해 세계와 교류할 수 있게 됐다”고 설명한다.

룽징차는 중국 어디에서나 최고의 인기를 누린다.

‘차’라는 글자가 책에 실린 것은 당시(唐詩)였고, 육우(陸羽)가 ‘다경(茶經)’을 편찬한 것도 그때였다. 또한 차에 세금이 부과되기 시작했다. 송(宋)대에는 차 산업이 크게 발달했다. 조정의 예절 가운데 ‘차례(茶禮)’가 보편화한 송대에 차는 땔감, 쌀, 소금, 기름, 장, 초와 더불어 ‘개문칠건사(開門七件事)’라 하여 생활의 필수품이 됐다. 이 시대에 태어나 신유학을 일으킨 주희(周熹·1130~1200) 역시 차 문화 확산에 이바지한 바 컸다. 서민들이 차를 마시게 된 것은 청대에 들어서였다.

박물관을 나와 다시 버스를 타고 참으로 아름다운 울창한 숲길을 따라 얼마간 오르자 작은 룽징 마을이 나타났다. 집집마다 차 간판을 내걸고 있었지만 나는 룽징이란 샘부터 찾았다. 그곳은 길에서 멀지 않았고 물은 바위 틈에서 솟아나고 있었다. 샘의 밑바닥은 바다와 통하고 그 안에 용이 산다고 하여 ‘용정’이란 이름을 얻었다고 하는데, 그래서인지 아무리 가물어도 샘이 마른 적이 없었다고 한다. 이 물로 차를 끓이면 맛이 그만이라고 한다.

룽징의 물 위에 동전을 던지면 잔잔한 물살이 동심원을 그리면서 퍼져나가는 모습이 마치 용의 비늘 같다고 해서 이곳을 찾는 사람들은 동전을 던져 이를 확인해본다고 한다. 막대로 물을 휘저어도 물살이 여러 개의 동심원을 그린다고 하니 예사로운 물이 아닌 것만은 틀림없는 듯하다.

샘 옆의 찻집에 들러 룽징차를 한 잔 시켰다. 값은 10위안. 중국 물가로 치면 싼 편이 아니다. 찻잎과 함께 유리잔을 들고 온 장옌(章燕)이라는 이름의 여종업원에게 룽징차에 대해 궁금한 것들을 물어보았다. 그 일대의 차밭은 개인 소유지만 조합 형태로 운영되며, 룽징차는 중국 최고의 녹차라고 했다.

색, 향, 맛, 형태에 따라 보통 네 등급으로 나누어지는데, 최상품인 ‘사(獅)’ 500g의 값은 860위안, 같은 무게의 특급 ‘용(龍)’은 500위안, 1급 ‘운(雲)’은 300위안, 2급 ‘호(虎)’는 200위안이라고 했다.

어떤 차가 좋은 것이냐고 묻자 “찻잎이 얼굴 색깔을 하고 향긋한 향이 나야 하고, 단맛과 떫은맛이 조화를 이뤄야 하며, 잎은 가늘되 굽지 않고 온전한 것을 고르면 된다. 또한 차는 와인과는 달리 그 해에 딴 신차(新茶)가 좋다”고 했다. 발효를 시키지 않은 녹차 외에는 어떤 차가 있느냐고 하자, 홍차와 우롱차가 있다며, 둘 다 푸젠성(福建省)의 것이 최고라고 귀띔했다.

왜 ‘천국의 도시’인가

향긋한 녹차 한 잔을 마시고 찻집을 나왔다. 룽징마을에선 실크박물관(中國絲綢博物館)으로 가는 버스도 다녔다. 내친김에 그곳까지 가봤다.

일찍이 중국을 서방세계와 이어줬던 실크로드는 항저우의 비단이 있었기에 가능했다. 박물관은 중국의 비단이 세계로 퍼져나가게 된 경위와 경로는 물론, 중국 비단이 왜 우수한지를 그림과 사진, 그리고 실물을 동원해 소상하게 보여줬다.

중국 실크의 우수성이라면 얇은 실크에 환상적인 꽃무늬가 수놓인 옷감 하나만으로도 충분할 것이다. 누구보다 로마인들이 그것을 보고 가만 있지 않았을 테니까. 이미 세계 최고의 것들을 통해 눈이 한참 높아진 그들인데, 중국 비단의 우수성을 모를 리가 있었겠는가. 만약 그들에게 그런 심미안이 없었다면 후대 사람들이 그리스·로마문명을 흠모할 까닭이 없을 것이다.

아직도 신선이 살고 있을 것 같은 시후가 있고, 최고의 차와 비단이 생산되는 항저우에 ‘천국의 도시’란 이름이 붙은 것은 결코 우연이 아니다. 그저 해본 소리는 더더욱 아니리라. 그런 모습은 지금 이 시대에도 전혀 퇴색되지 않고 항저우 곳곳에 깊이 박혀 있다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)