- 전기자동차의 등장은 국내 자동차 관련 산업에 일대 변혁을 가져올 전망이다.

- 한국은 전기자동차 산업의 근간인 배터리 기술에서 앞서 있지만, 정부 정책이나 완성차 업체의 대비 수준은 경쟁국에 밀리는 편이다.

- ‘글로벌 전기자동차 4대 강국’의 목표를 달성하기 위해 한국 정부와 관련 기업은 무엇을 준비해야 하는가.

서울 남산과 여의도에서 운행되는 친환경 전기버스.

전기자동차 시대의 도래와 저연비 소형차의 시장 점유 확대는 그동안 가솔린 엔진의 대형화 추세로 성장해오던 국내 자동차 관련 산업계에 일대 변혁을 일으킬 것이다. 세계 5대 자동차 생산국 지위의 유지 및 지속적인 성장을 위해서는 자동차 제조업체, 부품업체 및 에너지 관련 업체의 전략적 방향성을 근원적으로 재조정해야 한다. 미래 전기자동차 산업의 진화, 이를 위한 부품 및 인프라 산업의 변화, 그리고 차세대 전기자동차 산업의 주도권 확보를 위해 정부는 어떤 역할을 해야 하는가.

녹색성장은 생존의 문제

최근 정부가 추진하는 ‘녹색성장’은 자동차 산업 관련 기업들의 지속가능한 미래를 위한 당위적인 명제가 아니라, 기업의 생존과 직결된 문제다. 지난해 4월 제정된 유럽연합(EU)의 자동차 연비 및 CO2방출 규제에 따르면 현재 160g CO2/㎞ 수준의 CO2 방출량을 2020년까지 평균 95g CO2/㎞ 수준으로 감축하도록 규정하고 있다. 이를 위반한 차량에 대해서는 위반 정도에 따라 상당한 수준의 벌금을 부과하기로 했다.

만약 주요 자동차 업체가 현재 수준의 연비를 2020년까지 개선하지 않는다면 유럽 내 자동차 업체가 부담해야 하는 벌금은 업체별로 연간 수조원에 달할 것이다. 이는 서브프라임 모기지 사태 이후 재무구조가 취약해진 자동차 업체로서는 사업의 연속성을 유지하기가 힘든 수준이다. 일본과 미국은 상대적으로 유럽보다 규제가 강하지 않다. 그러나 전반적으로 유럽의 수준을 따라가는 과거 사례를 볼 때, 자동차 연비 향상 및 CO2 방출 감축은 자동차 산업계의 생존을 좌우하는 핵심 명제가 될 것이다.

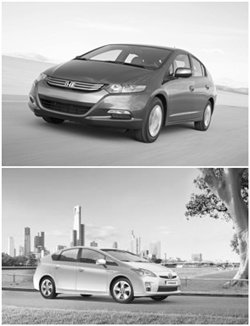

내연기관 직분사 시스템 확대, 차량 경량화, 차량냉방기 효율 향상, 변속기 최적화 등으로 30~40%의 추가 연비 향상이 가능해 2020년에도 내연기관 자동차가 전체 시장의 85% 전후를 차지할 것으로 보인다. 정부의 강화된 규제 및 보조금 정책에 의해 각종 전기자동차는 10~15% 의 시장을 차지할 것으로 예상된다. 일반적으로 전기자동차(Electric Vehicle)는 크게 세 가지로 분류된다. 도요타의 프리우스나 혼다의 인사이트처럼 주로 내연기관으로 운행하지만 저속운행 및 정지시 엔진을 끄고 전기모터에 의존하는 하이브리드 전기자동차(Hybrid Electric Vehicle, HEV), GM의 볼트와 같이 주 운행 동력은 모터지만 일정거리 주행 이후 배터리 충전을 위해 내연기관을 사용하는 플러그 인 하이브리드 자동차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV), 그리고 테슬라 로드스터와 같이 전기모터와 배터리만으로 운행하는 순수 전기자동차(Battery Electric Vehicle, BEV)로 나눌 수 있다.

이 중 본격적인 전기차라 볼 수 있는 PHEV와 BEV의 비중은 2020년 전체의 5~10%로, 500만~900만대 시장이 형성될 것으로 추정된다. 일부 자동차 제조사가 야심 차게 준비해온 연료전지 자동차는 2020년이 돼도 경제성 확보가 어려울 것이고, 수소 보급을 위한 인프라 문제로 상용화되지는 않을 것으로 보인다.

고연비 내연기관 차량과 전기자동차의 대중화는 자동차 산업의 총체적인 가치사슬(Value chain)에 어떠한 영향을 미칠 것인가? 자동차 부품업체, 제조사, 인프라 업체 및 에너지 업체들은 어떠한 도전과 기회를 맞을 것이며, 어떠한 전략적인 문제를 고민해야 할 것인가?

HEV→PHEV→BEV

현재 가장 대중화된 전기자동차는 HEV로 이미 일본 시장의 9%, 미국 시장의 3%를 차지하고 있다. 그러나 연비향상 및 CO2 방출량 감축에 대한 한계 때문에 그 자리를 PHEV에 내주고, 궁극적으로는 배터리 기술개발 속도에 따라 BEV로 수렴될 전망이다.

차종별로는 모터사이클이 가장 먼저 전기화할 것으로 보인다. 대도시의 단거리 운송 수단으로 사용되는 모터사이클의 경우 이미 전기 스쿠터가 양산되고 있다. 전기 모터사이클의 초기 구매비용은 기존 내연기관 대비 10~20% 더 비싸나, 운행비용이 10분의 1 수준으로 운행 1~2년 이내에 내연기관 모터사이클의 누적 소유비용과 동일해질 만큼 경제성을 갖추고 있다. 그뿐 아니라 배터리 팩을 분리해 가정에서 야간에 충전할 수 있어 다른 인프라를 구축할 필요도 없다. 이미 중국에서는 전기자전거 및 스쿠터가 연간 2200만대의 시장을 형성하고 있다. 2020년까지 전기자전거 및 스쿠터는 전 세계에 600만대 정도 판매되며, 100조원 이상의 시장을 형성할 것으로 보인다.

대도시용 버스와 소형 택배용 운송트럭도 전기자동차가 적용되기에 적절한 사용조건을 갖고 있다. 자주 정차해야 하고, 일일 운행거리가 200㎞ 내외이며, 연료비가 총 소유비용(Total cost of ownership)의 70~80%를 차지하기 때문이다.

이미 여러 대도시에서 시범 운행 중인 전기버스는 대량생산시 현재의 디젤 버스 대비 초기 구매가 차이가 대당 1억~2억원 수준으로 떨어질 것으로 보인다. 4~8년 운행하면 연료비 절감으로 손익분기점을 넘을 것이다. 충전 시설은 상하이 엑스포에서 사용된 전기버스를 참고할 수 있다. 일부 버스 정류장에 버스 지붕과 연결되는 급속 충전장비를, 주요 버스 차고지에 충전시설을 갖추면 운행에 무리가 없을 것으로 보인다.

소형 택배트럭은 아직까지 전기자동차의 총 소유비용이 더 많이 드는 것이 현실이다. 그러나 전기 배터리 가격이 연간 10% 정도 떨어지고, 원유가격이 지속적으로 상승할 경우(배럴당 100달러) 향후 3~5년 이내에 경제적으로 운용할 수 있을 것이라는 게 유럽 측의 예상이다. 이미 미국의 스미스 일렉트릭과 포드, 영국의 모덱 등은 중소형 전기트럭을 상용화해서 판매하고 있다. 미국을 비롯한 주요 정부 우정국과 페덱스(Fedex) 등 대형 택배회사가 이 중소용 전기트럭을 시험적으로 도입하고 있다.

맥킨지에서 뉴욕, 파리 및 상하이를 중심으로 실시한 전기차 관련 시장 조사에 따르면 특히 선진국 초대형 도시에서 세컨드카로 사용되는 소형차(A~C 세그먼트) 부문에서 BEV 또는 PHEV가 2020년까지 15% 정도의 시장 점유율을 달성할것으로 예상된다.

(위) 하이브리드 전기자동차인 혼다의 인사이트는 11월부터 국내에서 판매되기 시작했다. (아래) 하이브리드 전기자동차로 손꼽히는 도요타의 프리우스.

독일에서 조사한 바에 따르면 운전자의 80%가 일일 운행거리 70㎞ 이하, 95%가 200㎞ 이하다. 따라서 세컨드카로 사용될 경우, 전기자동차의 1회 충전시 운행거리 문제가 실질적인 구매의 제한 조건이 되지 않을 가능성이 높다. 또한 단거리 운행, 잦은 주정차, 높은 연료비용의 특성(총 소유비용의 80% 수준)을 지니는 대도시 택시의 경우 PHEV 차종의 도입을 통해 경제성을 갖출 수 있다. 이뿐 아니라 대도심의 CO2 방출량을 상당한 수준으로 줄여 향후 전기차 도입에 선도적인 역할을 할 수 있을 것이다.

현재 전기차의 높은 구입가에 대한 부담은 정부의 보조금이나 할부·리스를 통해 낮출 수 있을 것이다. 덴마크, 일본, 프랑스, 중국, 미국, 영국 정부 등은 전기자동차에 대해 상당한 수준의 보조금을 지급하는 등 자국의 전기차 산업을 육성하고 있다. 프랑스에서는 2~3년 이내에 전기차의 총 소유비용이 내연기관 자동차와 동등한 수준으로 떨어질 것으로 예상한다. 중국에서도 2014년까지는 전기차가 경제성을 확보할 것으로 보인다.

GM의 ‘친환경 야심작’인 전기자동차 시보레 볼트.

이스라엘을 중심으로 추진되고 있는 배터리 교환방식 충전 시스템은 상대적으로 고가(高價)인 장비와 배터리 팩 구조 및 설치에 대한 글로벌 표준화 문제, 그리고 임대된 배터리에 대한 고객의 신뢰 문제로 인해 향후에도 대중화하기 어려울 것으로 보인다. 일부에서는 전기자동차의 대량 도입으로 인한 전력부족 문제를 제기한다. 그러나 미국, 유럽의 주요 국가 전략망을 분석해본 결과 스마트 그리드(Smart Grid·지능형 전략망) 인프라로 인해 전력 소모 피크 시간을 피해서 충전하면 추가로 발전소나 송전 시설을 확장할 필요는 없을 것으로 보인다.

한국 정부는 2015년까지 세계 전기자동차 시장의 10%를 점유하며, 2020년 국내 소형자동차의 10% 이상을 전기차로 운영해 글로벌 전기자동차 4대 강국으로 도약하겠다는 원대한 목표를 세웠다. 자동차 관련 산업의 차세대 흐름을 한국 기업이 주도하기를 기대하는 것이다.

대중화 성공의 열쇠 쥔 배터리 사업

하지만 현실이 장밋빛만은 아니다. 배터리 기술에서 선도적인 위치를 점유하고 있는 부분을 제외하면 한국 정부의 정책 및 완성차 업체의 준비사항이 미국, 일본, 유럽뿐 아니라 중국에도 밀리는 것처럼 보인다.

아쉽게도 한국 정부는 2013년 전기자동차 대중화를 위한 보조금 체계를 2011년 이후에나 검토할 예정이다. 또한 국내 주요 완성차 업체의 전기차 양산모델 개발이 해외 주요 경쟁업체에 비해 늦어지고 있으며 원가경쟁력을 확보할 만큼의 기술 축적이 미흡한 것이 현실이다.

미국의 경우 시보레 볼트가 500㎞ 주행이 가능한 4인승 PHEV를 올해 말부터 양산하기 시작할 것이다. 가격은 보조금을 포함해 4000만원 정도다. 테슬라는 배터리만으로 500㎞ 주행이 가능한 보급형 모델 S를 5000만원 후반대의 가격에 2012년 양산할 계획이다. 일본 닛산은 연말 공급을 목표로 세액공제 및 보조금 지원을 받아 3000만원 이하에 리프 모델을 선보이는데, 예약을 2만대 이상 받았다. 중국의 비야디(BYD)도 주행거리 300㎞의 e6모델을 4000만원 후반대의 가격에 이미 택시로 공급하고 있다.

반면 국내 업체들은 기존 소형차에 전기차 파워트레인을 얹는 방식으로 시제차를 제작한 수준이다. 양산시 가격이 4000만~5000만원이 될 것으로 알려졌으나, 차량의 크기 및 성능 면에서 타사의 수준에 다소 못 미치는 감이 없지 않다. 향후 양산 및 출시에 대한 계획도 불투명한 상황이다.

현재 전기자동차 산업의 성공을 쥐고 있는 열쇠는 배터리 사업이다. 한국의 주요 배터리 업체는 기술력을 기반으로 GM, 포드, 볼보, 장안기차(長安汽車), BMW, 미쓰비시 등 주요 완성차 업체의 핵심 배터리 공급 업체로 선정돼 업계를 주도하고 있다. 단기적으로는 저가격, 고에너지 배터리의 양산 여부가 2020년 60조원 이상으로 커질 수 있는 자동차용 배터리 사업 성공의 관건이 될 것이다. 그러나 전지가 빠른 시간 내에 표준화되고 생산 물량이 늘어남에 따라 ‘상품(Commodity)화’ 하는 것은 피할 수 없는 길이다.

배터리 사업의 중장기적인 차별화 포인트는 ‘배터리 셀 수준의 화학적 우위성’에서 ‘특정 자동차에서 배터리 성능 극대화를 위한 총체적인 에너지 솔루션 제공’으로 이동할 가능성이 높다. 이를 위해서는 배터리 업체들이 완성차 업체와 협력해 자동차 시스템의 통합을 추진해야 할 것이다. 업체 내부에서도 완성차 업체 또는 1차 부품 업체로부터 인재를 수혈해서 차량 시스템 통합에 대한 노하우를 향상시키는 작업이 필요하다. 또한 전기자동차가 대중화할수록, 화재 위험이 있는 리튬 이온 전지의 워런티 리스크(Warranty risk)를 어떻게 관리할 것인지가 배터리 사업 수익성 관리의 핵심이 될 전망이다.

배터리 재활용 사업모델 구축도 지금부터 고민해야 할 과제 중 하나다. 자동차의 내구연한인 10여 년이 지나면, 배터리는 충전 용량이 80% 정도 남아서 전기차의 배터리로는 사용하기가 어렵다. 하지만 태양광이나 풍력 등 신재생 에너지에서 발생되는 전기에너지를 보관하거나, 하이브리드 대형트럭, 태양광 선박용 배터리 등으로 사용할 수 있다. 이차전지의 재활용 사업모델은 현재 매우 초기단계지만, 활용처가 다양하고 전기자동차의 대중적 확산에 걸림돌 중 하나인 배터리 가격 문제를 해결할 수 있다는 점에서 중요한 이슈다. 따라서 배터리 업체와 완성차 업체, 정부가 협업해 관련 사업모델을 구축해나갈 필요가 있다.

자동차 부품 산업의 변화

LG화학은 전기자동차 배터리 기술 부문을 선점했다.

하지만 BEV의 난방 시스템에 대해서는 아직 적절한 해결안이 도출되지 않은 실정이다. 효율적인 에너지 사용을 위한 각종 기술도 전기자동차에 적극적으로 적용될 가능성이 높다. 고휘도 발광다이오드(LED) 및 저저항 타이어 등을 적용하면 연비가 3~5% 향상될 것으로 추정된다.

차량의 기계적인 플랫폼 설계도 중요한 이슈다. 기존의 내연기관차는 엔진이 앞, 변속기가 중간, 연료탱크가 뒤에 있는 기본 공식에 따라 설계가 이뤄졌다. 하지만 전기차는 대형 모터가 한 개로 구동할지, 바퀴별로 소형 모터가 하나씩 놓일지, 배터리가 어디에 놓일지 등 다양한 가능성이 있어서 플랫폼 설계의 자유도가 매우 높아졌다. 거기에다가 차량의 무게 배분 변화 등으로 차량의 동적 제어 및 충돌 안전성에 대한 기존의 노하우를 이용할 수 있는 여지가 많이 감소했다. 차량 경량화, 공기저항 감소가 내연기관 차량보다 훨씬 더 중요한 요소가 됐다. 기존 차량에 모터와 배터리를 설치한다고 해서 경쟁력 있는 전기자동차로 바뀌는 것은 아닌 이유가 바로 여기에 있다.

정유사의 신사업 모색

자동차 산업의 녹색성장이 기존 정유업체에는 생존에 대한 위협으로 느껴질 것이다. 2020년 전기자동차(PHEV, BEV)가 신차 출고의 10%를 차지한다고 해도 도로를 달리는 차량의 2~3%만이 전기차가 될 것이다. 따라서 전기차로 인한 가솔린의 소비 감소는 미미할 것으로 보인다. 하지만 차량의 80~90%를 차지할 내연기관 차량의 연비향상에 의한 효과를 고려할 때, 정유사의 가솔린·디젤 판매는 20~30% 이상 감소할 것으로 예상된다. 낮은 전기 가격 때문에 전기자동차 충전시설 확충으로는 가솔린·디젤의 소비 감소에 의한 영향을 상쇄하기에는 역부족이다.

전기자동차로 인해 사라질 국내 정유사의 매출은 2020년 15조원 수준으로, 현재의 사업구조로는 생존에 상당한 위협이 될 것으로 추정된다. 현재 정유·화학업체들은 연료전지, 바이오메스, 폐기물 에너지화, 이차전지 개발 등 다양한 신사업을 모색하고 있다. 자동차 산업의 녹색성장으로 인해 사라질 시장을 대체할 만한 거대한 새로운 시장을 찾는 일은 정유사가 반드시 풀어나가야 할 숙제다.

전기자동차와 고효율 내연기관으로 양분될 친환경 자동차 산업의 진전은 한국 경제의 근간인 자동차, 전기·전자, 석유화학 산업의 틀을 바꿔놓을 메가톤급 변혁이다. 또한 한국만큼 전기자동차 사업의 근간이 되는 산업 기반이 확고한 나라도 드물다. 이는 한국 정부와 기업이 어떻게 준비하느냐에 따라 기존 산업에위협이 되기도 하고, 큰 성장의 기회가 될 수도 있음을 의미한다.

친환경 자동차 산업의 성공은 완성차 업체가 독자적으로 이끌 수 없다. 배터리 업체부터 다양한 부품 업체, 충전시설 등 인프라 부문 업체와 전체 산업 발전을 조율하는 정부의 역할이 조화를 이뤄야 한다. 정부와 관련업체가 총체적인 에코 시스템을 구축함으로써 성장을 도모하는 것이 유일한 해법일 것이다. 지난 수십 년 간 한국 기업의 성공 비결이었던 빠르고 탄탄한 실행과 정부의 적극적 지원을 통해 친환경 자동차 산업의 선점을 기대해본다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)