터널공사 현장. 사진은 기사 내용과 관계없음.

제도 보완 측면에선 하도급 계약에 불공정한 내용이 있는 경우 해당 조항의 무효화를 검토하고, 발주자의 하도급계약서 점검을 의무화한다. 또한 하도급대금이 제때 지급될 수 있도록 저가낙찰 공사의 경우 발주자 직불을 의무화하고, 하도급대금 지급보증제도를 강화하겠다고 밝혔다.

기존 제도의 집행력 강화 방안으로는 지방국토관리청에 설치, 운영 중인 ‘불법하도급 신고센터’를 ‘불공정하도급 해소센터’로 확대 개편하고, 건설공사 분쟁조정위원회의 조정 기능을 강화하는 한편 국토부 산하 4개 공기업을 대상으로 건설공사대금 지급확인 시스템을 구축하는 내용도 포함됐다.

정부가 이처럼 다양한 대책을 내놓았지만 건설업계에선 ‘불공정 하도급 현실과 동떨어진 미흡한 대책’이라는 볼멘소리가 나온다. 불공정거래의 핵심인 불공정한 하도급 계약을 근본적으로 막을 수 있는 대책이 없고, 일한 만큼 제값을 주지 않으려는 불공정한 하도급 입찰 문제 대책도 미흡하다고 보기 때문이다.

갑을계약은 乙死계약?

정부는 건설산업 종합대책을 발표하면서 정책 목표로 ‘정당한 대가를 주고받는 공정한 거래관계 형성’을 제시했다. 그러나 이번에 발표한 대책만으로는 이 같은 목표를 달성하는 것이 현실적으로 쉽지 않다는 게 건설업계의 중론이다. 한 전문건설업계 관계자의 얘기다.

“옷을 제대로 입으려면 첫 단추를 잘 끼워야 하듯, 건설업계의 불공정거래 관행을 바로잡으려면 하도급 거래가 시작되는 계약체결 때부터 공정성이 보장돼야 한다. 그러려면 공정거래위원회가 표준화한 ‘표준하도급계약서’ 사용을 의무화해야 한다. 그런데 정부가 발표한 대책에는 표준계약서 사용 의무화가 빠졌다. 대신 ‘계약 내용 가운데 불공정 조항이 있으면 무효화를 검토하겠다’고 한다.

결국 하도급 계약이라는 첫 단추는 원청사와 하도급사가 알아서 끼우고, 불공정한 조항이 있으면 사후에 무효화를 검토하겠다는 얘기 아닌가. 공정하게 첫 단추를 끼우도록 할 수 있는 방법은 ‘권장사항’으로 남겨놓고 왜 사후약방문식으로 ‘조항 무효화’를 검토하려는지 모르겠다.”

L전문건설업체 L이사는 “하도급업체가 막대한 추가부담을 떠안게 만드는 조항은 ‘특약’ 조항들”이라며 “공상처리나 민원처리, 추가공사에 드는 비용이 많게는 하도급 금액의 20~30% 수준에 달한다”고 말했다. 그는 “오죽하면 지금의 하도급 갑을계약을 ‘을사(乙死)계약’이라고 하겠나. 정부가 제시한 표준계약서대로만 하도급계약이 체결되면 불공정 하도급 문제의 상당 부분이 해소될 수 있다”고 말했다.

표준하도급계약서 사용률은 표면적으로 75% 수준에 달한다. 하지만 전문건설업계는 “표준계약서 사용률이 높게 나타난 것은 정부 발주 공사 입찰 때 인센티브를 챙기려는 원청사들이 표준하도급계약서를 사용하는 것처럼 발주처에 신고하기 때문”이라고 전한다. 현행법상 공공공사 입찰참가자격 사전심사(PQ)에서 불공정 하도급 업체는 감점하고, 표준하도급계약서 사용 업체에는 가점을 준다. 이 때문에 원청사들이 PQ에서 가점을 받으려고 표준계약서를 사용하는 것처럼 위장하는 사례가 적지 않다는 것.

한 전문건설사 대표는 “표준계약서로 하도급계약을 체결하는 사례는 드물다. 오히려 특약사항을 추가한 변형계약서를 작성하는 경우가 비일비재하다”며 “각종 특약이 잔뜩 들어 있는 계약서를 원청사가 작성해오고 우리(하도급사)는 도장만 찍어주는 식이다”고 말했다. 실제로 대한전문건설협회가 상위 13개 대형 종합건설사의 하도급계약서를 조사한 결과 90% 이상이 하도급사에 불리하게 변형되거나 특약이 설정된 것으로 나타났다.

더욱이 불공정한 하도급 계약서는 공사 진행 도중 발생할 수 있는 우발적 비용 청구를 봉쇄해 하도급사의 발목을 잡기도 한다. 원청사가 특약 조항을 이유로 추가 공사비용을 보전해주지 않아 부도를 낸 J전문건설업체 대표는 “공사를 하다보면 계약서에 미처 명시하지 못한 불가피한 상황으로 인해 막대한 추가 비용이 발생한다. 하지만 발주처는 설계변경을 해주지 않고, 원청사도 하도급사에 비용을 보전해주려 하지 않는다. 이렇게 되면 하도급사는 부도를 낼 수밖에 없다”며 분통을 터뜨렸다. J사는 한국도로공사가 발주한 터널 공사에 참여했다가 ‘워터포켓’(물웅덩이)에 가로막혀 2개월 이상 공사를 못한 데 따른 막대한 비용을 감당하지 못해 결국 부도를 냈다.

“숲 못 본 땜질 처방”

전문건설사의 도산이나 부도가 급증하는 배경에는 이처럼 하도급계약에 포함된 ‘추가비용이 수반되는 특약’이 도사리고 있다. 그럼에도 이번 정부 대책에는 계약 체결 단계에서 공정성을 보장하는 근본적 처방이 마련되지 않았다는 게 전문건설업계의 하소연이다. 정부 종합 대책은 부당한 조항이 계약 내용에 포함됐을 때 이를 무효화하는 데 초점이 맞춰져 있다. 전문건설업계로부터 ‘사후약방문식 땜질 처방’이라고 비판받는 이유다.

6·14 대책 발표 이후 건설업계가 또 하나 아쉬워한 대목은 불공정 하도급 입찰에 따른 저가 수주 문제 해결방안이 빠졌다는 점이다. 종합대책은 하도급대금이 제때 지급되도록 ‘저가 낙찰공사 발주자 직불 의무화’와 ‘하도급대금 지급보증제도 강화’를 제시했다. 그러나 업계는 “이 정책이 하도급대금 체불 방지, 하도급대금 보호 효과는 얻을 수 있겠지만 불공정한 하도급 낙찰에 따른 저가 수주 문제는 해결하기 어렵다”고 지적한다. 일한 만큼 제값을 받을 수 있도록 하려면 불공정한 저가 하도급 낙찰 관행의 고리를 끊어야 하는데, 이를 위한 조치가 눈에 띄지 않는다는 것이다.

S건설 P대표는 “6·14 대책은 주로 하도급대금 지급과 관련돼 있어 원청사가 유찰과 재입찰을 반복해 초저가 수주를 유도한 뒤 하도급사에 일한 만큼 돈을 주지 않으려는 잘못된 관행을 개선하지 못할 것”이라고 우려했다. 원청사가 일방적으로 하도급 단가를 깎아내리지 못하도록 하려면 하도급 입찰 시스템부터 정비해야 한다는 것.

전문건설업계는 “하도급 저가 수주 문제의 중심에는 투명하지 못한 하도급 입찰 시스템이 자리 잡고 있다”고 강조한다. 원청사의 자의적인 기준과 판단에 따라 하도급업체가 선정되고 금액이 결정되는 게 근본적인 문제라는 얘기다. 일례로 하도급 입찰 때 원청사가 정한 예정 하도급 공사 금액을 넘으면 고의로 유찰시키고 재입찰을 반복해 하도급 금액을 낮추는 사례가 흔하다고 한다. 다음은 한 전문건설사 대표의 말이다.

입찰 결과 즉시통보 법안 기대

“원청사가 하도급 입찰을 자꾸 유찰시키는 건 자신들이 정해놓은 예정가에 맞추기 위해서다. 예를 들어 원청사가 발주처로부터 200억 원에 공사를 수주했다고 치자. 그러면 현장소장과 공무팀장 등이 현장실행계획서를 작성해 180억 원에 공사를 하겠다고 본사에 보고한다. 그런데 본사에서는 170억 원으로 예정가격을 좀 더 낮춰 통보한다. 하도급사 처지에서는 공사를 제대로 마치려면 185억 원 정도가 든다며 이 금액을 내걸고 입찰에 참가한다. 하지만 원청사는 본사가 통보한 170억 원 아래로 낙찰가액이 내려갈 때까지 하도급 입찰을 계속 유찰시켜 재입찰을 유도한다.”

L전문건설 임원도 “하도급 입찰 때 낙찰가액을 써내면 원청사 임원으로부터 ‘우리가 책정한 금액보다 높으니 (입찰금액을) 내려라’는 전화가 걸려온다”며 “결국 2~3회 유찰시켜 예정가액 밑으로 내려가야 비로소 낙찰이 이뤄진다”고 전했다.

L건설의 사례는 건설현장에서 원청사가 재입찰제를 악용해 어떻게 하도급 단가를 후려치는지(깎아내리는지) 잘 보여준다. 2011년 3월 L건설이 실시한 최초 하도급 입찰에서는 35억7000만 원에 최저가 낙찰이 이뤄졌다. 그러나 L건설은 뚜렷한 이유 없이 다음 날 재입찰을 실시했고, 낙찰가액은 33억2000만 원으로 2억5000만 원 낮아졌다. 다시 그 다음 날 세 번째 입찰을 실시해 4000만 원을 더 낮췄다. 이게 끝이 아니었다. L건설은 이틀 뒤 네 번째 입찰에 부쳐 최종 하도급 낙찰금액은 31억9000만 원으로 결정됐다. 원청사들은 하도급 금액을 떨어뜨리기 위해 L건설처럼 정당한 사유 없이 재입찰을 수시로 실시한다는 것.

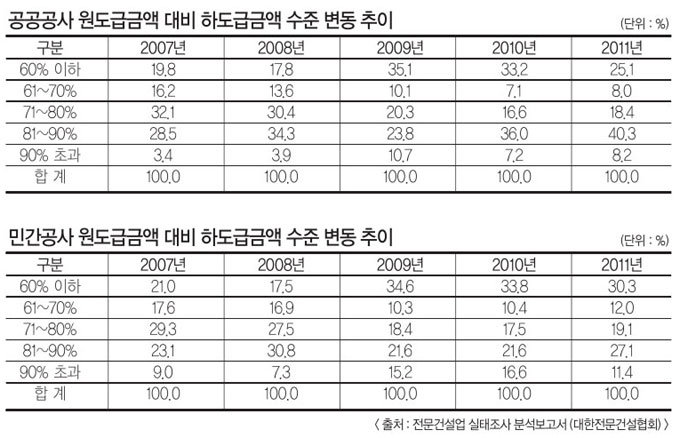

전문건설협회 조사 결과 하도급 전자입찰 때 64.9%가 2회 이상 투찰한 것으로 나타났다. 원청사들이 재입찰을 반복하는 이유는 ‘원도급 실행가보다 높아서’라는 응답이 65.2%로 가장 많았다. ‘하도급사의 저가경쟁을 유도하기 위해서’라는 응답도 27.8%로 나타났다. 다시 말해 원청사들은 자신들이 정한 실행가보다 낮은 금액에 맞추기 위해 최소 1차례 이상 하도급 입찰을 유찰시키고 있다는 얘기다. 그 결과 하도급 금액은 원도급 금액의 80%에도 못 미치는 수준에서 결정되는 것으로 나타났다. 민간공사는 원도급 금액의 61% 수준에서 하도급 금액이 결정됐고, 공공공사는 52% 수준에서 결정되는 것으로 조사됐다.

전자입찰로 선정된 낙찰자 대신 원청사 임원이 임의로 하도급 업체를 바꾸는 ‘갑의 횡포’도 자행되는 것으로 나타났다. 한 자치단체의 하수관거 정비사업에 참여한 건설업체는 전자입찰로 하도급업체를 선정했지만, 20여 일 후 본사 임원의 지시로 낙찰자를 타 업체로 바꿨다. 최저가로 낙찰받은 하도급사가 공정거래위원회에 제소하는 등 강력히 반발하자 이 건설사는 공정위 제소 취하를 조건으로 당초 최저가 투찰업체와 하도급계약을 체결했다. 이처럼 일선 건설현장에서는 하도급 입찰 때 고의 유찰에 따른 재입찰로 저가 낙찰을 유도하고, 자의적으로 업체를 변경하는 등 불공정 거래 관행이 근절되지 않고 있다.

보다 못한 국회가 법제도 개선에 나섰다. 이현재 새누리당 의원은 5월 24일 원청사가 경쟁입찰로 하도급사를 선정할 때 입찰 결과를 입찰 절차가 종료된 후 즉시 입찰 참가자에게 통보하도록 하는 내용을 담은 하도급법 개정안을 발의했다.

전문건설업계는 이 법이 통과되면 하도급 입찰의 투명성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다. 입찰 결과가 즉시 통보되면 고의 유찰에 따른 반복 입찰과 입찰 후 협상 등 원청사의 일방적인 하도급단가 후려치기를 막을 수 있을 것이라는 것.

그러나 아직 넘어야 할 산은 많다. 국회 법안 심사 과정에서 내용이 왜곡되거나 국회 본회의를 통과하지 못할 수도 있기 때문이다. 실제로 지난해 노웅래 민주당 의원과 노회찬 전 통합진보당 의원은 표준하도급계약서 사용을 의무화하는 법안을 냈고, 서병수 새누리당 의원도 표준하도급계약서 변형 사용을 금지하고 하도급자의 의사에 반하는 특약을 설정하지 못하도록 하는 법안을 발의했다. 그러나 국회 논의 과정에서 이들 법안은 법제화하지 못하고 폐기되거나 일부 내용만 대안 반영된 채 폐기됐다.

국회에 법안이 제출된 것은 법 제도 개선을 위해 첫발을 내디딘 것에 불과하다. 상임위원회 심사를 거쳐 국회 본회의까지 통과해야 법률로서 실질적인 효력을 발휘할 수 있다. 전문건설업체가 하도급 입찰 투명성을 높이려는 이현재 의원 발의 법안 처리 과정을 예의주시하는 이유다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/be/93/6943be930239a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)