직장, 사회에서는 물론 가정에서까지 퇴역으로 물러나 이제 이름만 어르신이지 어르신 노릇도 못하고, 대접도 못 받는 사람들. 이 나라 여명기에 태어나 국민(초등)학교를 다니면서 6·25를 맞았고 교복, 군복, 예비군복, 민방위복으로 사회생활을 하는 동안 제복에 얽매여 살아온 사람들. 신세대란 말은 들어보지도 못한 채 어느 날 구세대로 몰려, 한두 가지 지병(持病)을 친구해서 인생의 황혼 길을 걷는 사람들. 말로(末路)가 안겨다주는 약간의 안식에 빠져 사는 사람들. 그들이 우리 세대, 나의 현주소다.

하룻길을 가도 소도 보고, 중도 본다고 했는데 왜 하고 싶은 말이 없겠는가. 오늘을 사는 이 나라 보통 노인네들의 삶의 굴레 같은 이야기를 여기에 그려본다.

×월 ×일 져서 이기는 길

아내와 같이 쑥을 뜯으러 나선다. 장소는 고향 가까운 가야산(伽倻山) 밑 들녘. 신토불이를 염두에 두고 간 건 아니지만, 어쩌다가 오늘은 그쪽을 택했다.

장소는 때마다 다르지만 작년에도, 재작년에도 이맘때쯤 우리는 쑥을 뜯으러 갔다. 해마다 봄이 오면 두어 번씩 그런 식으로 나들이를 해, 늦게나마 연중행사 하나를 만든 셈이다.

길섶 조경으로 심어놓은 개나리가 만발하고, 산자락으로는 진달래도 울긋불긋 몸단장이 한창이다. 이쪽 절후로 봐 개나리꽃이 다 져야 쑥이 제 철을 맞는다. 그럼에도 불구하고 시장모퉁이 난전에 쑥이 눈에 띄어 한번 나서보자고 한 것인데, 너무 일러 허탕 치는 건 아닐까 싶기도 했으나 꼭 거기에만 목적이 있는 것도 아니어서 기분 좋게 달린다.

성주에서 해인사로 넘어가는 오르막길에 차를 세워놓고, 이농(離農)으로 묵밭이 된 밭둑을 타고 앉아 우리는 쑥을 뜯는다. 좀 이르긴 하나 양지바른 곳이어서 쑥은 뜯어도 좋을 만큼 자라 있었다. 아내는 딱 알맞다고 한다.

모르는 사람이 보면 밀레의 ‘만종’ 그림이 부럽지 않은 아름다운 풍정(風情)일 수도 있다. 우리 나이에 건강을 위한 시식(時食)을 찾아, 그보다는 해로동혈(偕老同穴)의 금실을 추억은행에 저장하기 위해 나온 이런 나들이는, 실속이야 어떻건 외형으로는 얼마나 그럴싸한가 말이다.

TV화면 같은 데서 은발을 날리며 노후의 크루즈여행을 즐기는 백인부부를 볼 때가 있다. 그때마다 운이 좋아 우리도 저런 세월을 한번 누릴 수 있을까 생각해본 적이 있는데, 그건 그냥 꿈일 뿐 이런 일로 대신 자위(自慰)해본다.

여기 오면서 점심 요기한다고 김밥을 사온 아내가 말했다.

“밀가루 값이 올랐다 카드이만 김밥값은 왜 올랐는지 모르겠다. 전에는 한 줄에 천원했는데 오늘은 천삼백원 달라네. 잔돈도 그렇고 해서 석 줄밖에 몬샀구마.”

네 줄 살 돈을 준비해 갔다가 세 줄밖에 못 샀다는 이야기다. 김밥 한 줄에도 이런저런 신경을 써야 하는 게 우리네 살림살이인데, 언감생심(焉敢生心) 그런 건 그림의 떡일 뿐이다.

40년 가까운 결혼생활을 돌아보노라면, 그 가운데는 웃는 날이 한번도 없었다면 거짓말이겠지만 그늘진 얼굴로 산 날이 훨씬 많았다. 아닌 게 아니라 생각해보면 푸지게도 아옹다옹했고 옹색(壅塞)으로 몸부림을 쳤다.

고부의 갈등으로, 형제 간 부조화로, 자식들에 대한 불만으로…그 끝은 모두 우리 부부의 불협화음 난조(亂調)로 나타났다. 이혼이란 말을 마치 주머니 속 물건 꺼내듯 내뱉으며 지낸 나날이 있었는가 하면, 한집에 살면서 열흘이 넘도록 아이들 통역(?)으로 지내온 날도 있었다.

그 가운데서도 가장 힘들었던 때는 막내가 다쳤을 때다. 대학 2학년 마치고 군대부터 먼저 갔다 온다며 공군에 시험을 쳐 합격증(입영영장)을 받아놓고, 막간을 이용해 제주도나 한번 다녀온다며, 그 경비를 장만한다고 현풍(玄風)공단에서 아르바이트를 하다가 일을 만들었다.

지게차에 실은 물건이 제 앞으로 떨어지는 바람에 정강이가 박살났다. 병원에서는 다리를 절단하는 길밖에 없다고 했다. 아닌 게 아니라 하늘이 노랬다. 1995년 5월, 내가 직장 명퇴(명예퇴직)를 한 달 남겨두고 일어난 일이다.

병원생활 2년5개월. 4번의 대수술. 군복무로 보내야 할 기간을 꼬박 병원에서 보낸 셈이다. 뱃살을 환부에 이식하느라 뱃구멍이 옆구리 쪽으로 돌아간 형국이라니. 그동안 막내를 간호하면서 흘린 아내의 눈물은 큰 독으로 하나를 채우고도 남으리라. 다행히 다리는 절단하지 않고 붙어 있게 됐지만 상처투성이 육신과 기우뚱하며 걷는, 멀쩡하던 놈이 3급 장애인이 된 모습은 지금도 볼 때마다 가슴이 무너진다.

“두 번 손대지 않게 잘 뜯어라카이. 먼젓번 모양 돼지 꼴 뜯듯 해서 반도 더 버리게 하지 말고이. 괘니 쓰레기봉투만 축내는구마.”

아내의 지청구는 이런 데 나와서도 계속 따라다닌다.

“알았다이까.”

말이 나왔으니 얘기지만 아내와는 TV를 봐도 한 시간을 같이 못 본다. 채널권(權) 문제가 아니다. 같이 연속극을 보는 데도 무슨 일이 꼭 터진다. 트집 잡는 시어미가 나와도, 못된 시누이가 나와도, 잘난 가장이 나와도, 거창한 양옥이 나와도 그게 모두 빌미를 만든다. 그동안 살아오면서 앙금으로 쌓였던 일들이 모두 연속극에서 우리들의 일로 살아나와 아내를 한 번씩 괴롭히는 모양이다.

그럭저럭 점심시간이 돼, 자리를 밭둑으로 옮겨 준비해 온 김밥을 가운데 놓고 마주 앉는다.

“우리가 너무 일찍 온 거 아이가. 쑥이 아직 어리더구만.”

“마치 맞더라 카이. 너무 커도 안 좋구마.”

“너무 작아서 소출이 나야지. 종일 뜯어봐야 쑥떡도 한번 못 해먹겠는 걸.”

“쇠면 맛이 없다 캐도 그러네. 저엉 적으믄 담에 한 번 더 오면 대지 머.”

“제길헐, 차라리 여기 오는 기름값 가지고 사 먹는 기 낫겠다.”

“또 계산을 저래 한다. 주말농장 찾는 사람들, 그 사람들도 그거 계산해가꼬 가는강.”

“좋아, 난 당신이 좋다면야.”

얼른 수습을 한다. 모처럼 동행으로 나온 야외 밀월(?)인데, 그리고 봉사하기로 작정하고 나온 건데 긁어 부스럼 만들 수는 없는 것 아닌가.

신문에 보니까 최근 중국에서 가장 인기를 누린 연속극은 정샤오룽이란 작가의 ‘金婚’이라고 한다. 금혼식을 맞은 한 부부의 살아온 결혼생활 50년을 조명했다는데, 그게 시청자의 심금을 그렇게 울렸다는 것이다. 직접 보지 않아서 내용이 어떤 건지는 모르지만, 금혼식을 맞는 부부가 흔하지 않을 텐데, 50년을 탈 없이 살아왔다는 그 사실 하나만으로도 충분하리라 본다.

산 그리메(그림자)가 들녘으로 기어내리는 것을 보고 나는 오금을 편다.

“자 그만 갑시다.”

돌아오는 차 뒷자리에서 아내는 내가 뜯어 담은 쑥 봉지를 쏟아놓고 다듬고 있다. 백미러로 그런 아내를 힐끔힐끔 보면서 잠시나마 지나온 세월을 돌아본다.

사랑으로 만난 사람들은 곧잘 헤어지나 불쌍해서 만난 사람들은 그 연민(憐愍) 때문에 못 헤어진다고 한다. 아직 우리는 ‘사랑한다’는 말을 누구도 해본 일이 없다. 늘 고마움 속에 살면서도 ‘고맙다’ 소리도 안 받아봤다.

요즘 젊은이들이 들으면 고리타분한 이야기라 하겠지만 조강지처의 그 조강(糟糠)이 갖는 의미, 어려웠던 시절 서로가 불쌍하게 여기며 살아온 그 어려움이 우리의 오늘을 있게 한 뿌리가 아니겠는가.

‘사랑한다’는 말은 사랑하지 않는 사람들한테도 얼마든지 할 수 있는 말. 대신불약(大信不約)이라 하지 않는가. 참으로 믿는 사람한테는 허튼 말은 하지 않는 법이다. 그러나 그 생각도 10분을 못 가 지운다.

“암만 잔소리를 해도 안 댄다 카이. 이거 한번 보라고. 내뿌리는 기 더 만타이까.”

“….”

난 못 들은 척 입을 닫는다. 맞장구를 쳐봐야 돌아오는 건 뻔한 일. 져서 이기는 길을 찾는다.

×월 ×일 로맨스그레이

중앙로 지하철역. 5년 전인가, 정신 나간 사람의 방화로 200여 명의 사상자를 낸 곳이다. 지하철을 타려고 지하1층 광장을 지나는데 한쪽 구석에서 옛날 가요 ‘화류춘몽’가락이 구성지게 흐른다.

“꽃다운 이팔청춘….”

4인조 밴드 반주에 중년 한 사람이 여남은 명의 행인에 둘러싸여 부르고 있었다. 어차피 시내 바람 쐬러 나온 거, 바쁜 일도 없고 해서 나도 걸음을 멈추고 기웃거린다.

색스혼, 아코디언, 기타, 드럼으로 구성된 4인조 밴드. 연주자는 모두 우리 나이의 실버들. 좋게 말해 로맨스그레이들. 도리우찌 모자며, 빨간 나비넥타이, 반짝이는 금테안경 등의 액세서리로 그 나이의 사람들로서는 한껏 멋을 낸 차림들이다.

전문악단은 아니고, 악기를 다룰 줄 아는 사람들이 모여 만든, 굳이 이름을 붙여본다면 ‘아마추어 실버악단’이라고나 할까. 모르긴 해도 자기네들의 음악적 기량을 발표할 공간을 찾다가 마땅한 곳이 없고 해서 그런 곳을 물색, 양해를 구해 연주하고 있는 것 같았다.

“어떤 분이라도 조씸더. 노래실력도 묻지 안슴다. 기냥 노래 부르고 시픈 양반은 남녀노소 누구라도 조흐이 나와가꼬 마이크를 잡아주이소. 물론 돈도 안 받지예. 노래방이라 생각하고 나와서 한 곡조 날리믄 댑니다. 자, 담 손님 어서 나오이소.”

‘화류춘몽’이 끝나자, 그중 색스혼을 불던 사람이 마이크를 잡고 다음 손님을 찾는다. 선뜻 나서는 사람이 없다.

몇 번인가 권하자 아주머니 한 사람이 나간다. 이름이 아주머니지, 할머니뻘 중늙은이다. 유유상종(類類相從)이라더니 과부 마음은 아무래도 과부밖에 모르는 것 같다. 아주머니가 부르는 곡은 ‘비 내리는 영동교’. 주현미가 부르는 것처럼 제대로 꺾이고, 감치는 맛은 없지만 그런대로 구성지게 흘러 들을 만했다.

노래방이 세상 사람들을 모두 가수로 만들어놓았다고 하더니만 전혀 빈말이 아닌 것 같다. 노래를 따라 흐르는 아코디언 가락은 언제 들어도 사람을 홀리게, 간장을 녹게 만든다. 나는 아직 아코디언 소리만큼 내 마음을 빼앗는 악기를 못 보았다. 늙어서 한 가지 악기를 만질 줄 알면 참 좋겠다는 생각은 늘 가지고 살아왔는데 문득 또 그 생각이 후회로 살아난다.

2년 전, 하모니카를 하나 샀다. 중학교를 졸업할 무렵 좀 분 가락이 있는데다가, 어느 날 한 할아버지가 ‘인생은 60부터’라는 TV프로그램에 하모니카를 들고 나와 부는 걸 보고, 그때 그 기분을 한번 찾아본다고 구입한 것이다.

하지만 마음뿐 옛날 그 가락도, 그런 기분도 안 나왔고 아니었다. 내가 생각해도 청승스러울 뿐이다. 어디서 들었는지, 집구석에서 그런 걸 불면 뱀 나온다고 아내가 역정을 내는 통에 드러내놓고 만질 수도 없다. 다만 어쩌다가 혼자 집을 지키고 있을 때 도둑연주를 한 번씩 해보는 게 고작이다.

‘황혼이 짙어지면 푸른 별들이…’로 시작되는 ‘금박댕기’나, ‘진주라 천리길을 내 어이 왔던고…’는 듣는 사람마다 입을 벌렸는데, 이젠 내 귀에도 어색한 걸 보니 세월은 육신만 허무는 게 아니라 마음도 허무는가 보다.

저기 아마추어 실버악단 한쪽 자리에 내가 하모니카를 들고 섰으면 어떨까, 조심스럽게 한번 생각해본다.

×월×일 가훈

시민회관 앞을 지나오는데 전시실 입구에 가훈전시회를 한다는 현수막이 드리워져있다. 호기심이 발동, 한번 들여다본다.

오늘날 사회가 이처럼 혼란스럽고 갈등, 불화, 질시로 시끄러운 데에는 가정훈육이 잘못된 데에 원인이 크다고 보고, 이를 바로 잡는 차원에서 가정훈육을 새삼스레 돌아보게 되었다는 게 이 전시회의 취지라고 팸플릿은 얘기하고 있었다.

가훈을 가정훈육(家庭訓育)의 줄인 말이라고 설명해놓았는데 나로서는 처음 듣는 말이긴 하나 그럴싸하게 보인다.

전시장에는 좋은 말이 많았다.

‘一日三省’ ‘惜福’ ‘盡人事待天命’ ‘家傳忠孝’ ‘百忍堂中有泰和’ ‘信望愛’ ‘밝고, 참되고, 아름답게’ ‘三思一言’ ‘日日新’ ‘一日一生’ 등등. 가훈을 찾는 세대들이 한자를 익히고 쓰던 세대여서 그런지 모르지만 대부분 한자성어였다.

전시를 겸한 ‘한 가정 한 가훈 갖기’ 캠페인도 병행하고 있어, 원하는 분들한테는 하나씩 써주고 있기에 나도 하나 골라 받았다. ‘笑軒’으로 했다. ‘웃음소리가 나는 집’이다. 웃음소리가 나는 집이면 그만큼 행복한 집이 아닐까, 그럴싸하게 생각되어 잡았던 것이다. 또 웃음은 세상과 화해의 손짓, 또는 화해하는 수단의 기능도 있기에 여기에도 무게를 둔 것이다.

사실 지금까지 가훈 같은 건 모르고 지냈다. 윗대에서 그런 게 있었는지는 모르지만 나한테 이어진 건 없었다. 직장생활 할 때 기업문화의 일환으로 가훈을 하나씩 갖자며 제창한 일이 있었지만 일과성 행사여서 흐지부지 끝나버렸을 뿐이다.

집에 와서 아이들한테 ‘笑軒’을 꺼내놓고 내 의도를 밝혔다. 모두 심드렁했다. 또 황혼연설을 한다는 눈치 같았다.

“지금 저기 걸어논 거 저건 뭡니까. 저게 그런 거 같은데 저걸 새로 빠꾼다 말입니까. 하나 더 걸어놓는다 말입니까.”

벽에는 남석(南石) 이성조 선생의 글씨가 하나 걸려 있다. ‘自勝者彊 自知者明’. 도덕경에 나오는 말로 연전에 선생의 서방(書房)을 들러 직접 받아온 글이다.

“요새도 가훈 같은 거 걸어놓는 집이 있습니까. 개인의 창의성에 영향을 준다고 회사에는 사훈(社訓)도 없앤다고 하던데요.”

하나같이 떫은 표정이다. 가훈을 구속으로 생각하는 건 아닌지 모르겠다. 여담으로 이런저런 이야기가 오고간다.

“애들한테 교실에 걸어둘 급훈을 모집했는데 이런 말들이 나왔대요. ‘니 성적에 잠이 오냐’‘십분 더 공부하면 여친(여자친구)이 바뀐다, 대학가서 미팅 할래 공장가서 미싱 할래’…. 희한한 놈들이잖아요.”

“요새 하는 연속극, 거실에 걸린 거 한번 봤습니까. 가훈이라면서 빚보증을 서지 말자고 써 붙여놨더구만요.”

모두 그런 투의 이야기들이다. 한마디로 세상은 날고 있는데 엉금엉금 기어서 어떻게 따라가겠느냐는 이야기다. 할 말이 없다. 한집에 한솥밥을 먹고, 한 화장실을 쓰고 살지만 세대차이가 현격하게 나고 있음을 느낄 뿐이다. 그날 전시장에 우리 같은 중늙은이 대여섯만이 뒷짐을 지고 오락가락하던 까닭을 그때서야 알 것 같다.

각주구검(刻舟求劍). 잃어버린 칼을 찾는데 내 방법은 이미 녹이 슬었다. 더군다나 막내는 대화가 안 된다는 듯 아예 들은 척도 않고 TV에다 눈을 박고 있다. 막내의 영악스러움은 가끔 나를 황당하게 만든다.

언젠가 막내랑 같이 차를 몰고 나오면서 주유소에 들른 일이 있다. 기름을 넣고 값을 치르면서 오늘치 스포츠신문 없어, 하고는 있으면 그걸로 한 장 달라고 했다. 덤으로 휴지나 신문을 곧잘 주기에 내가 선택한 것이다.

한참 나와서 막내가 말을 걸었다.

“아버지. 아까 주유원한테 왜 말을 놓습니까?”

아마 내 언행이 못마땅했던가 보았다.

“그 친구 늬 나이밖에 더 되냐. 자식뻘인데 좀 놓으면 어때서.”

“….”

제가 원했던 대답이 아니었던지 조용했다. 묻는 의도도, 듣고 보니 내가 경솔했다는 것도 알고는 있지만 어떤 대답이 나오는지 한번 튀어본 것이다.

“왜 말이 없냐?”

“제가 주유원 같으면 저도 같이 놔버립니다.”

“임마, 이거….”

“아버지도 참, 잘못된 건 인정하셔야죠.”

“….”

이번엔 내가 말을 아꼈다. 그 자리에서 인정은 하지 않았지만 내가 패한 건 사실이다. 이런 아이들한테 가훈을 들고 나왔으니 그게 먹혀들어갈 턱이 없다. 시도부터가 잘못되었다.

이날 결론은 ‘아버지 좋도록 하이소’였다. 저네들 의견은 충분히 전했으니 결정은 날보고 하라는 것이다. 공감대가 뒷받침 안 된 결정은 별 의미가 없다. 결국 ‘笑軒’은 내 가슴에 묻어두고 혼자만 한 번씩 꺼내보곤 하는 불발탄이 되고 말았다. 다만 나도 ‘아버지가 이런 뜻을 가지고 있다’는 건 남겼으니 그것만으로 만족하는 수밖에.

가훈이 들어서기엔 이미 시대가 너무 멀리 와 있었다.

×월 ×일 영정사진

모친상 당한 친구 상가를 들렀다가 나오면서 문득 어머니 영정을 준비해둬야 하겠다는 생각에 이른다. 연세가 있기 때문에 언제 어떨지 모르고, 그건 당연히 장남인 내가 할 일 가운데 하나니까 말이다.

지금 얼굴은 너무 노안(老顔)이라 좀 그렇고, 그렇다고 너무 젊었을 때 사진을 쓰기도 뭣해, 칠순 때 가족들과 찍은 사진 가운데서 어머니 얼굴만을 떠내, 확대해서 뽑는 게 좋겠다고 결정을 한다.

“이왕 사진관에 갈 거, 그만 이녁 거도 이번에 하나 만들어놓지.”

같이 사진을 뒤적거리며 이것저것 들춰보던 아내가 무슨 생각을 했던지 넌지시 던진 말이다.

“이 사람이 이게 무슨 소리여.”

내 입에서 나온 소리다. 듣기에 따라 얼른 가도록 부추기는 소리로 들려서다.

“무슨 소리는? 왜 내가 안 할 말을 했수. 남의 일도 아이구마, 그러네.”

아내가 정색을 했다. 나만 농으로 들었지 아내는 진지하게 마음 두어 한 이야기란다. 그러고 보니 언젠가 친구들과 같이 나눈 이야기가 생각난다. 친구 가운데는 영정을 마련해놓았다는 이가 더러 있다. 묘터를 준비해놓았다는 친구도 있고, 상석(床石)까지 해둔 이도 있는 모양이다.

“반월당 지하철 휴게실에 한번 가보라구. 비싸지도 않더구만. 젊은 친구들이 즉석에서 그려주는데, 아르바이트 한다면서 만원만 달래. 바쁘면 사진을 줘도 되구. 인화지로 뽑아낸 사진보다는 훨씬 오래 간다는구마.”

당시는 건성으로 듣고 말았는데 갑자기 새삼스럽게 다가온다.

앨범을 꺼내 여기저기 들춰본다. 그런데 웬 사진이 이렇게 많은지 모르겠다. 내 사진으로 가득한 앨범만 6권이다. 그래도 사진이 남아 비닐봉투 속에 든 게 여러 묶음이다. 언젠가는 한번 정리를 해야지 하면서도 못하고 그냥 둔 것들이다. 아내 사진첩은 따로 두 권이 있는데도 그렇다.

그동안 살아오며 치른 각종 행사에다 여기저기 놀러 다니며, 많이는 못 다녔지만 서너 번 다녀온 해외여행을 하면서 찍은 것들이다.

“사진 이거 다 우짤라카요?”

“우짜긴. 그건 모슨 소린데?”

“죽을 때 가지고 갈 순 없잖소. 그렇다고 애들한테 보관하라칼 수도 없는 거고. 저거들 필요한 거 한두 장만 가지고 있으믄 그만일 건데.”

“….”

“찍을 때 그때가 좋았제. 이자 다 끝난 기라. 둬봐야 우리 죽고나믄 애들한텐 모두 짐 덩어리라 카이.”

“그만 시끄럽다. 오늘 낼 죽을 거도 아닌데 무슨 말을 그래 하노.”

아닌 게 아니라 가만히 생각해보니 모두 짐 덩어리다. 하나같이 찍을 때는 나중에 사진밖에 남는 게 뭐가 있느냐 해서 부지런히, 남보다 한 장이라도 더 갖겠다고 수선을 피우며 찍었는데, 종착역이 눈앞인 지금 보니 괜한 짓을 한 것 같은 기분도 설핏 든다.

‘인생은 一代, 사진은 萬代.’ 한 앨범 표지에 박힌 글귀다.

사람이 잘나서 역사책 모퉁이에 한 줄이라도 오를 수 있는 위치라면 모르거니와, 우리 같은 장삼이사(張三李四)들은 생의 마감과 함께 사진도 같이 없어지는 게 좋을 것 같은 생각이 든다. 자식은 또 그렇다 치더라도 30~40년 뒤 얼굴도 모르는 손부(孫婦)가 그 사진을 보고 뭐 그리 대단하게 여길 것인가. 결국은 쓰레기로 돌아다니다가 사라질 것이 아니겠는가.

아이구 모르겠다, 어머니가 든 사진 한 장만 빼놓고 나머지는 처음 있던 그대로 뭉뚱그려 책장에 넣어둔다. 나중에, 그 나중이 언제일지 모르지만 그때 시간 봐서 정리하기로 하고 미뤄버린다.

그러다가, 어영부영하다가 그 정리를 결국은 내가 못하고 마는 건 아닌지 모르겠지만.

|

오전 11시가 되는 걸 보고 중앙통 반월당(半月堂) 사거리에 있는 S생명 1층 로비로 나간다. 어제 저녁, 설야(雪野)한테서 전화가 왔다. 설야는 친구 강문호의 아호다. 내가 알기로 죽어도 호 같은 건 안 찾을 사람이지 싶은데, 무슨 바람이 들었던지, 자기 보고 지어줄 사람도 없고 해서 자기가 하나 지었단다. 제대로 되기나 한 건지 모르겠다며 그렇게 하나 지어 우리한테 불러달라고 했다. 눈 덮인 들녘, 어쨌든 그럴싸했다.

요즘 주변에 호를 가진 친구들이 더러 있다. 하긴 우리 세대도 먹물이 튀어 밴 사람들은 모르지만 대부분 호와는 무관하게 살아온 사람들이다. 잉어가 뛰니 망둥이도 뛴다고 했던가, 자작한 호를 조심스레 내비친 이도 있는데, 잘 써먹질 않아 모처럼 자기 호를 남이 불러줘도 모르는 난센스를 연출하기도 한다.

오늘 설야가 만나자는 건 별다른 일이 없으면 같이 문양에 가서 매운탕으로 점심을 먹자는 것. 나한테 남아도는 건 시간뿐이니까 좋다고 해두었던 것이다.

지난번 만났을 때도 설야가 점심을 샀는데. 자꾸 얻어먹는다는 게 부담이 되기는 했으나 언젠가 ‘나는 지금도 조금씩 벌고 있으니까 요즘 젊은이들 말로 신경 끄라’고 해서 오라는 대로 나가긴 하는데, 잘하는 것인지 어떤지는 모르겠다. 그는 요즘 안경테 제조회사에 고문 비슷한 일을 봐주고 있다. 우리 나이에 그런 일자리가 잘 없는데 어쨌거나 땡 잡은 친구다.

점심때쯤 100여 평이 넘는 S생명 로비는 우리 나이의 사람들로 항상 득시글거린다. 시내 중심 지하철 1, 2호선이 교차하는 위치에다가, 냉난방이 되어 있어 여름이면 시원하고 겨울이면 따뜻해서 우리 같은 주머니 사정이 넉넉지 못한 사람들이 만나는 곳으론 딱 됐다. 커피 자판기, 화장실에 조그만 전시실까지 하나 있어 혼자 기다리기에도 심심하지가 않은 곳이다.

기업경영이나 마케팅 기법에 보면 주변 사람들과 친화력을 쌓는 것도 투자의 한 방법이란 말이 나오는데, 아마 그런 차원에서 만들어둔 건 아닌지 모르겠다. 어쨌거나 우리한테는 그런 고마울 데가 없다.

회전문을 들어서는데 맞은쪽에서 설야가 손을 번쩍 들면서 일어난다. 그런데 옆자리에 아주머니 한 분도 같이 따라 일어나며 웃는 얼굴로 눈인사를 건넨다.

“우선 서로 인사나 하지. 구체적인 얘기는 천천히 하기로 하고.”

바로 지하철로 내려와서 문양 방향 지하철에 올랐다. 문양은 2호선 종착역이다. 거기에는 오래전부터 매운탕집이 많았는데 지하철이 개통되고 난 이후로는 문전성시를 이루고 있다.

언젠가 보험 하나 들어주고 알게 된 아주머니가 있다더니 이 여자가 그 여자냐고 슬쩍 물었더니 그렇다고 했다. 한창때도 그쪽으로는 호를 찼더랬는데, 이 나이에도 여전한 걸 보면 알아줘야 할 친구다. 하여튼 재미있게 사는 친구인 것만은 분명하다.

3년 전 일이다. 누구를 만나기 위해 미도다방에 들렀다. 나이가 드니 기분 좋게 들를만한 다방도 잘 없다면서 저쪽에서 거기로 나오라기에 나간 것이다. 미도다방은 대구에서 노인다방으론 이름난 곳이다.

그곳에서 우연히 나보다 여남은 살 위인 선배 한 분을 또 만났다.

“아따 이사람 오랜만이다. 자네도 이제 머리에 서리가 앉았네. 오래 몇인공?”

“선배님도 참. 저도 지공입니다.”

지공(地空)은 지하철을 공짜로 탈 나이인 65세를 일러 누군가가 만들어낸 속어다. 불혹(不惑)이니, 이순(耳順)과 같은 반열에 두고 곧잘 써먹는다.

“아, 그래. 벌써 그렇게 됐구나. 어쨌거나 아직은 좋을 때다.”

“좋을 때라구요?”

“왜 내가 말을 잘못 했는강.”

선배가 머쓱한 표정을 짓자, 마침 옆자리에 앉았던 주인마담 정 여사가 한술 더 떠 거든다. 그녀는 이미 KBS ‘아침마당’ 프로그램에도 두어 번 나온 적이 있는, 거기 나드는 노인네들한테 우상이 돼 있는 여인이다.

“좋은 때구 말구요. 병아리구만요. 여기 한번 보세요. 선생보다 젊은 양반이 있는강.”

그러고 보니 주변 사람들이 모두 나보다 연장자로 보인다.

오늘 설야를, 설야가 데리고 나온 여자를 보니, 문득 참 좋을 때란 그날 선배의 말이 떠오른다.

그런데 여자를 만나면 저네들 둘이 만날 일이지 나는 왜 불러냈을까. 혹 점심 먹자고 불러내어 나한테 보험 들어달라고 압력 넣는 건 아닐까. 내가 알기로 그런 사람은 아니지만, 그러나 알 수 없는 일이고 해서 은근히 걱정도 좀 된다. 요즘 형편으로는 든 보험도 해약해서 쓰고 싶을 만큼 곳곳에서 가랑잎 구르고 있으니 하는 말이다.

종착역이 가까워오자 차 안에는 우리 연치의 늙은이들뿐이다. 차비가 따로 들지 않으니까 모두 지하철을 이용한 것 같다. 공짜로 야외 바람까지 쐬며 점심을 먹는다는 게 얼마나 좋은가. 문양까지 지하철이 들어가고부터는 그곳에서 점심 먹는 게, 요즘 우리 지공들한테는 유행병처럼 번져 있다.

지하철역마다 무임승차로 인한 적자가 대구에서만 연간 200억원이 넘는다면서 이를 정부에서 해결하라는 시위성 벽보가 역마다 붙어 있는데 이를 볼 때마다 솔직히 좋은 기분만은 아니다. 모처럼 혜택을 받은 복지정책에 또 이런 못할 짓이 가담되어 있구나 해서.

사실 말이 났으니 얘기지만, 그리고 나도 그들 가운데 한 사람이지만, 꼭 나설 일도 없으면서 교통비가 안 든다는 이유 하나만으로 여기저기 헤매는 사람이 주변에 없는 건 아니다. 가끔 노인들만 가득한 차 안을 볼 때마다 자괴감이나, 젊은 층들의 눈치가 보이는 것도 사실이다.

그러나 또 다르게 생각하면, 이 나라의 오늘이 있는 게 모두 누구의 덕이냐고 반론을 제기하며, 어차피 다니는 차 그냥 좀 얹혀가자는 건데 무슨 말이 그렇게 많으냐고 따지면, 이야기는 충분히 된다. 하지만 어디 세상이 그런가. 모두가 자기 중심으로, 자기 시각에서 주판알을 튕기고, 눈높이를 맞추고 보는 데야 도리가 없다.

이날 매운탕은 얻어먹어 그런지 맛이 너무 좋았다. 만에 하나 노심초사했던 보험 이야기도 나오지 않았다. 모르긴 해도 이 친구가 자랑으로 여자를 차고 나온 건 아닌지 모르겠다. 나는 너하고 사는 방법이 다르다는 걸 구경이나 하라는 듯이 말이다.

백아절현(伯牙絶絃)이란 말이 언뜻 스친다. 자기의 거문고 솜씨를 알아주는 이라곤 친구 종자기(鐘子期) 하나뿐인데, 그가 죽자 더는 거문고 만질 일이 없다면서 그 줄을 끊었다는 백아의 이야기. 오냐, 잘 먹었다. 자네의 그런 모습 내가 안 알아주면 누가 알아줄 것인가.

×월 ×일 희수연(喜壽宴)

임영두씨의 희수(喜壽)잔치가 프린스호텔 별관 다이아몬드홀에서 있었다. 임씨는 직장에 있을 때 나의 상사다. 직장을 나올 무렵 직위가 국장이었기 때문에 요즘도 나는 그를 ‘임 국장님’으로 부른다. 언젠가 한번 나한테 이런 말을 했다.

“이자 국장님, 국장님, 카지마. 이자 국장도 아인데 듣기가 좀 그러네. 호를 하나 만글었으이 앞으론 부를 일이 생기믄 호를 부르라고. 송정(松亭)이라고 하나 지었구만.”

그래도 나는 여전히 그를 국장님이라고 부른다. 그렇다고 10년도 더 연장인 사람한테, 지난날 상사한테 ‘송정, 술 한잔 들게나’ 할 수는 없는 노릇 아닌가.

잔치 하루 전날 전화가 왔다. 여러 날 전부터 희수연을 한다고 청첩장을 내어 이미 소문은 듣고 있던 참이다.

“일부러 자네한테는 청첩장을 안 냈구마. 안 바쁘거등 저녁에 와서 소주 한잔 하고 가. 부담 갖지 말고. 가까운 사람 몇만 불렀으이 그리 알어.”

시간 맞춰 나갔다. 그곳은 친구 자녀들 혼사로 두어 번 들렀던 곳이다. 제 시간이 되자 8명이 둘러앉은 원탁 20여 개가 꽉 찬다. 친척 몇 분을 제하고는 모두 직장 선후배들이라, 흡사 지난날 직장생활 할 때 한 회의장에 들른 기분이다.

동우회를 통해 자주 보는 분도 있지만 개중에는 10년, 20년 만에 보는 분도 있다. 이러쿵저러쿵 한참 설명을 해야 간신히 아하, 그래, 아이구, 하며 알아볼 만큼 변한 사람들도 보였다. 백발, 주름살, 균형을 잃은 몸집과 걸음걸이, 어눌한 말투, 아무리 좋은 세상이라지만 세월이 지나면서 밟아놓은 흔적은 어쩔 수가 없나 보다. 올 만한 사람들이 다 오자 사회자도 없이, 오늘의 주인공인 임영두씨가 바로 나와서 인사를 한다.

“오랜만에 모두 어떻게 지내시는가, 얼굴이 한번 보고 싶어 만나자고 한 건데, 준비한 것도 없이 바쁜 사람들을 불러내 성가시게 한 건 아닌지 모르겠습니다. 건강한 모습들을 보니까 참 반갑습니다. 아무것도 차린 게 없습니다. 자꾸 몸은 늙어가는데, 이래라도 안 만나면 또 언제 만나겠어요. 서로 이야기 나누다가, 가라오케를 준비했으니 노래방에 온 요량하고 노래도 한 곡조씩 하고, 그래 만나자고 한 겁니다. 그러니까….”

이어서 가족을 불러내 소개했다. 자식들도 모두 그만하면 됐다 싶을 정도로 자리를 잡고 있었다. 물론 그 정도는 되니까 이런 자리가 마련되었겠지만. 다만 재직시에 세상을 뜬 부인이 그 자리에 있었으면 참 좋겠다 싶은 생각이 든다.

“대구에서 KT 나와 가지고 이런 자리 마련한 사람은 아직 아무도 없었제?”

“아마 임 영감이 첨일 거야.”

“이래 하이까 참 좋네. 보기도 좋고. 그런데 이런 거 한번 빌리자문 경비는 수월찮게 들어가겠는데.”

“임자두 내년이면 희수 아냐, 한번 해보지 그래.”

“그럴 형편이 돼야 말이지.”

“임자 형편이 어때서, 맘만 묵으면 하고도 남지.”

“하여튼 임 영감이 대단해. 말이 그렇지 이게 잔친데, 안 양반도 안 기시문서 이런 맘을 먹었다는 게 아인 게 아이라 놀랍구만. 우리가 임 영감을 잘 알잖아. 임 영감이니까 하는 거지 돈 있다고 아무나 하는 건 아이여.”

“맞아. 그것도 그래.”

“오늘 참석한 사람들 두당 여비도 2만원씩 넣었다는구마. 타울 한 장 하고.”

“아이구야, 그게 크구만.”

“하여튼 멋있는 양반이야.”

원탁에 둘러앉아 술잔을 건네면서 나눈 하객들의 이야기다.

저녁을 먹고 술이 한 순배씩 돌자 당의(唐衣)를 곱게 차려입고 족두리까지 쓴, 잔치마당에 잘 어울리는 여자가 나와 빙글빙글 돌면서 ‘성주풀이’를 한 곡 뽑아 흥을 돋운다. 그녀가 바로 사회자를 겸해 진행을 이끌었다.

“오늘 우리 임영두님의 희수연을 축하하고 만수무강을 위한 자리에 이처럼 만장의 성황을 이루어주신 데 대해 다시 한번 감사의 인사말씀을 드리오며, 지금부터 신나는 잔치 한마당을 멋지게 만들어보겠습니다. 먼저 오늘의 주인공인 임영두 오빠를 이 앞으로 모시겠습니다.”

사회자의 말이 끝나자마자 3인조 밴드가 쿵쿵 장내를 울리며 휘감는다.

한 시간쯤 진행되는 걸 보고 나는 슬그머니 밖으로 나왔다. 마음 같아서는 막춤으로나마 같이 싸잡혀 한번 어우르고 싶었으나, 자리가 아닌 것 같아 빠져나온 것이다. 로비에서는 가족인 듯한 진행요원이 봉투와 타월을 하나씩 건네준다.

“저녁 얻어먹었으면 됐지 뭐 또 이런 것까지….”

봉투 속에는 소문대로 깔깔이 만원 지폐 두 장이 들어있다.

집으로 오는 버스 안에서 나도 저 나이에 저런 행사를 베풀 수 있을까 생각해본다. 꿈도 못 꿀 일이다. 경제적 능력도 그렇지만 혹 된다고 하더라도 내 마음이 허락하지 않지 싶다. 그 돈 반만 들여도 우리 내외 유럽을 한번 다녀오고도 남을 건데, 그런 돈을 왜 공으로 날릴까, 그쪽으로 기울지 싶다. 그 자리에서 나온 누구 말마따나 돈 있다고 아무나 하는 일은 아님이 분명하다.

또 생각해본다. 희수연이니, 미수연(米壽宴)이니, 졸수연(卒壽宴)이니 하는 말장난, 글장난으로 꼬투리를 만들어놓고 거기에 얽매여 이러쿵저러쿵 하는, 만물의 영장이라는 인간의 어설픈 아둔함이 그것이다.

언젠가 집안 어른 아흔 잔치에 ‘祝 卒壽’라고 쓴 봉투에 축의금을 넣어 내놓았다가 ‘야, 이놈아 날 죽어라고 축원하는 거냐, 이게 무슨 짓이냐’ 야단을 맞았다는 한 친구의 이야기가 떠오른다. ‘九十’을 세로로 쓰면 ‘卒’자의 약자가 된다고 해 그렇게 써놓은 게 화근이라 했다. 말장난에 스스로 꼬리를 밟힌 셈이다.

하긴 밸런타인데이니 화이트데이니 하는 것도 같은 범주에 들지만 세월이 그런 세월이고, 문화가 그렇게 자리 잡고 있으니 어쩔 수가 없지 않은가. 머잖아 지공연(地空宴)이 나오지 않을까 심히 걱정이다.

×월 ×일 미운정 고운정

월요일, 예약해둔 병원에 가는 날이다. 파티마병원 신경외과. 본관 3층에 있다. 지난번에 오고 2개월 만에 찾는다.

아내와 같이 승강기 앞에서 차례를 기다린다. 현관에서 오르내리는 승강기가 3대나 되지만 층마다 사람들이 타고 내리느라 굼벵이 동작이다. 예약시각은 오전 10시20분. 시간으로 보면 걸어 올라가는 게 훨씬 빠르고, 일 보는 데도 수월하지만 일부러 승강기를 기다린다.

혈압을 재 진료카드에 같이 첨부해야 하는데 계단을 오르면 혈압이나 맥박이 제대로 나오지 않아서다. 아직 그런 일은 한 번도 없었는데 지난번에는 혈압이 160까지 나와 의사가 고개를 갸우뚱했다. 더군다나 이 병원 건물은 로비 층을 별도로 두고 층수를 매겨 아파트로 치면 4층이 3층이 돼, 급히 서둘지 않더라도 숨이 턱턱 막힌다.

145로 나온 걸 보니 오늘은 제대로 나온 것 같다. 이제 그것도 이력이나 혈압부터 먼저 재어 그 표와 같이 예약카드를 들이민다. 진료 차례를 알리는 모니터에 환자 이름이 떠오른다. 네 번째다. 의사들이 입원한 환자들 회진을 마치고 자기 방으로 돌아오면 10시쯤 된다.

어느 틈에 환자들은 대기실에 비치된 40여 좌석의 의자가 부족할 정도로 넘실거린다. 대부분 70대 전후의 노인으로 황혼길에 들어선 사람들이다. 손을 떠는 사람, 지팡이에 의지한 사람, 잠시를 가만히 못 있고 안면근육을 실룩이는 사람, 보호자의 부액(扶腋)으로 간신히 거기까지 와서 의자에 앉자마자 그대로 드러눕는 사람 등등, 거의 모두가 이미 자율신경의 통제에서 벗어난 상태다.

딱하기 그지없는 사람들, 어쩌다가 모두 여기까지 온 것일까. 안 할 말로 이제 집에 있으나 산에 있으나 똑같은 사람들, 오히려 산에 가 있는 게 가족들한테는 더 고마울 사람들, 나도 그들 가운데 한 사람이 돼, 남은 어떻게 생각하는지 모르지만 나름대로 다른 사람들 증세보다는 내가 좀 낫다고 생각하며, 차례를 기다린다.

모니터에 뜨는 순서를 보고 들어가면 되는 데도, 차례가 되자 간호사가 큰소리로 재차 호명을 한다. 모두 그 기능마저 순탄하지 못한 모양이다.

내 차례가 돼 들어간다.

“오랜만입니다. 선생님.”

내가 먼저 인사를 건넨다.

“아, 예. 좀 어떻습니까, 요즘은. 혈압은 아직 좀 있는 거 같은데….”

그 이야기는 기대했던 것이다.

“시킨 대로 운동은 쉬지 않고 하고 있습니다.”

시간이 나면 낮이건 밤이건 아파트 옆에 있는 동변중학교 운동장을 여남은 바퀴씩 돌고는 들어온다.

“운동은 부지런히 해야 됩니다. 아이구, 벌써 일년이 넘었네요.”

“그러잖아도 아침에 나오면서 식구하고 그런 얘길 했습니다. 어떻게나 시월이 빠른지.”

작년 이맘때 나는 세상 사람들이 말하는 바람(風)을 맞았다. 아침에 일어나 화장실에 가려는데 이상하게도 몸이 천근이나 되게 무거웠다. 방문 손잡이를 잡고 가까스로 일어나려다가 그만 쓰러지고 말았다. 그 순간부터 눈에 든 것이 모두 빙글빙글 돌았다. 방바닥은 기우뚱하고 창밖 건너 아파트가 흔들렸다.

두통약, 청심환에다가 토악질이 나서 소화제까지 찾아 먹었으나 별무효과였다. 마침 막내가 집에 있어 파티마병원으로 데리고 갔다. 전공은 다르지만 제 친구가 거기 레지던트로 근무한다며, 좀 도움이 되겠거니 해서다.

응급실로 바로 들어가 빈자리를 하나 차지해 누웠다. 의사는 내 눈알을 까집어 만년필같이 생긴 손전등으로 비춰보기도 하고, 전등을 좌우로 움직이면서 불빛 따라 눈동자를 움직여보라는 둥 바닥에 세워서는 양팔을 들고 똑바로 걸어보라는 둥 가시적인 검사를 하더니 우선 입원수속부터 밟으라는 지시를 내린다.

그날로 심전도 검사, 혈액검사, 대소변 검사, 달팽이관의 이상유무, 안구검사, MRI까지 다 했다. 오른쪽 뇌로 통하는 혈관이 좀 수축된 것 같다는, 그래서 피가 정상적으로 통하지 않는 것 같다는 설명이다.

보름 동안 입원치료를 받자 어느 정도 회복이 되었다. 바로 퇴원을 했고, 그날부터 통원치료를 받았다. 이틀 만에 한 번, 일주일에 한 번, 두 주일에 한 번씩 다니다가, 요즘은 한 달에 한 번씩 나가 진료를 받고 약을 지어 와 먹고 있는 참이다.

“많이 좋아졌습니다. 일년이 넘게 지났으니까 다음에 오실 땐 콜레스테롤 검사를 한 번 더 해보기로 하고, 그날은 아침식사를 하지 말고 나오십시오. 운동은 계속하시고…. 됐습니다.”

“약은 계속 먹어야 합니까.”

아직 약을 이번처럼 장복해본 일이 없어 약물중독 같은 것이 걱정이 돼 한번 물어본다.

“약은 계속 드셔야 합니다. 지금까지 드신 약이 혈관 늘리는 약과 이뇨제, 그리고 어지러움을 없애는 약인데 지난번 오실 때부터 어지러움 없애는 약은 넣지 않았습니다. 그렇게 아시고.”

“예, 알겠습니다.”

집에 남은 약을 계산해서 한 달 뒤쯤 날을 받아 예약을 하고 나왔다.

이제 평생 약으로 살아야 하는 수밖에 없다. 친구들 가운데는 오래전부터 약으로 사는 사람이 많다. 고혈압, 당뇨, 지방간, 전립선, 어지럼증 등, 해서 두 달, 또는 석 달마다 병원을 다녀오면서 약을 한 꾸러미씩 들고 오는 이가 있는데 이제 나도 그들 반열에 들게 되나 보다. 남 볼 것 없다. 지금 아내만 해도 고혈압과 갑상선 약 두 가지를 먹고 있다.

“참 별 꼬라지를 다 보제. 병한테 이길 생각은 하지 말고 병과 같이 동행해서 그래 살라는구만. 의사 말치고는 명언이라카이.”

갑상선으로 입원했다가 퇴원하던 날 아내가 내게 한 말이다. 그때는 예사로 들었는데 그 말이 이제야 실감으로 다가온다. 기계가 낡았으니까, 오래 살아온 집이라 벽과 지붕이 헐었으니까, 고쳐가며 비바람이 몰아칠 때마다 손을 봐가면서 살아가는 수밖에 도리가 없다는 거겠지. 어떤 친구는 당뇨 때문에 매일 20리를 걸어야 혈당이 정상으로 돌아온다면서 눈이 오나, 비가 오나, 그래도 혹 갑자기 당이 떨어질까 봐 구급약으로 초콜릿을 주머니에 넣어가지고 다닌다. 그 친구에 비하면 약과가 아닌가. 그런 데에 비교하면서 살아가는 거다.

“당신 오늘 또 약 안 먹었지. 여기 보이까 한 봉지가 남는데.”

요즘 와서 아내는 당신 약보다 내 약을 더 챙긴다. 아내 친구 가운데는 남편과 사별하고 혼자 지내는 친구가 더러 있는데 아직은 그 반열에 들기가 싫은 모양일까.

“한번 건너뛰어도 개한타카이. 과부댈까바 엔간히도 겁은 나는 모양이제.”

내가 농을 건넸더니 다음 말이 걸작이다.

“이녁 죽고 사는 건 둘째 치고 아이들 고생시킬까바 그런다. 머 대게 고운 데가 있어 그러는 줄 아나 보지.”

“허허허허.”

미운 정도 정이라 했던가, 그동안 살아온 미운 정, 고운 정이 박힌 대화다. 왜 우리 세대는 고마우면 고맙다, 사랑스러우면 사랑한다, 이런 말을 못할까. 지난날 우리네 어머니들이 반가운 손님이 오면 ‘에이 문둥아, 이게 누고’ 하던 말이 모두 그렇다. 이젠 구처가 없다. 이런 식으로 사는 수밖에는. 이만큼이라도 건강을 누리는 걸 고맙게, 은총으로 생각하고 살아가는 수밖에 도리가 없다.

×월 ×일 손자 돌보기

여러 날 만에 동우회에 들렀더니 친구들의 설왕설래, 갑론을박으로 한창 논쟁이 벌어졌다. 여기에만 나오면 노상 이런 이야기들로 홍수를 이룬다. 같이 앉아 들어본다.

“친손자, 외손자, 그게 문제가 아이라이까. 난 무조건 안 봐주겠다 이거야. 내 자식 여섯이나 놔 키웠지만 아즉 난 부모 덕본 게 하나 없거등. 아예 손을 안 내밀었응게. 저거들은 손이 없어. 발이 없어. 지 자슥 지가 키우지 엇다 손을 내밀어. 택도 없는 소리지.”

“이 사람이, 아주 간이 배 밖에 나왔구만. 나중에 밥은 우째 얻어 묵을라고 그러나.”

“말도 말 같은 소리를 해라. 난 부자지연을 끊으면 끊었지 그거만은 몬한다. 내가 우째 살았는데. 한평생 아 새끼 똥걸레만 갈아주다 죽으란 말야. 몬하고 말고.”

“어데 애를 봐주믄 공으로 봐주나, 기븐테이크 아냐. 상부상조하는 건데 그걸 와 마다카는지 모르겠네.”

“억만금을 준대도 난 안 바준다니께.”

“하긴 지 새끼 볼 때하곤 다르제. 맘대로 울릴 수가 있나, 그렇다고 손을 댈 수가 있나.”

“다르고 말고지, 어쩌다가 상채기나 하나 내보래. 백번 잘해도 말짱 헛거라 카이.”

“말이 돈 몇 푼 넣어주이 그거 때매 본다지만, 그거 계산 한번 해보라카이. 다 그놈 밑에 들어가지, 하나 떨어지는 기 있는강.”

“하긴 언제 영태가 카는데, 이런 얘길 한번 하더구마. 매월 애 봐주는 보답으로 40만원을 통장에 넣어주는데. 한번은 외국 여행 간다고 한 이레 못 봐 줬더이 아 글씨, 그 담달에는 30만원밖에 안 들어왔데.”

“야, 그건 좀 심했다. 아주 싸가지가 아이구만.”

“아이 그런데, 하나 물어보자. 아이를 봐 주믄 친손자를 봐준다는 거여, 아이믄 이쪽저쪽 안 가리고 닥치는 대로 돈만 되믄 다 봐준다는 거여.”

“영감태기 지금 무신 소리여. 요새 친손자 외손자가 어데 있다고 그런 소릴 다 하노. 또 손자 손녀는 어데 있고, 똑같제.”

“할망구 지가 좋아서 봐주겠다는데 내가 머라카겠노, 난 기냥 구경만 하는 기지.”

“언지 한번 라디오에서 들었는데, 어떤 꾀 조조 할매가 이런 말을 하더구만. 며누리 보는 앞에서 밥을 입으로 식혀 손자한테 먹이라는 거야. 질겁을 하고 그 자리에서 애들 데려간대. 일테면 비위생적이란 거지.”

“그래도 난 안 그렇던데. 내 피가 흘러 그런지 모르지만, 손자 보는 기 자식 키우는 자미보다 더 낫더라이까.”

“다 시끄럽다. 그놈들 키워나 바야 이름만 조손(祖孫) 간이지 같은 국민일 뿐이다. 그놈들 중학교에 들기도 전에 우린 다 저승에 가 있는데 멀.”

“그렇더라도 종족보존의 본능은 어쩔 수 읍는 거 아녀. 어디 사자가 지 새끼 덕 볼라고 먹여 키우능강. 나중에 지 새끼한테 잡아먹히기도 하는데.”

오고가는 이야기가 끝을 모른다. 모두 경험에서 나온 진솔한 것이라 나름대로 다 일리가 있고, 소신이 들어 있다.

들어보니 오늘 이야기는, 동우회에 출근하다시피 나오는 춘호가 며칠째 안 보여 전화를 해봤더니, 외손녀 본다고 매여 있다고 하자, 그게 씨가 돼 말잔치를 벌여놓았다는 것이다. 그것도 지금까지는 부인이 잘 봐왔는데, 얼마 전 놀이터에서 놀던 손자가 도로로 뛰어드는 걸 붙잡는다고 쫓다가 넘어지는 바람에 다리에 깁스를 할 정도로 큰 부상을 입어, 어쩔 수없이 대타로 들어앉게 되었다고 한다.

동우회에만 나오면 이런 이야기들로 왈가왈부 소일하는 경우가 허다하다. 언젠가 한번은 회춘(回春)과 방사(房事) 이야기로 한나절을 이러쿵저러쿵 보낸 일이 있었다. 한 친구가 외국 여행 갔다 오면서 진짜 비아그라를 사왔다고 하자 그게 화두(話頭)가 된 것이다.

처음 시작은 그게 진짜냐 가짜냐로 설왕설래했으나 곧 이야기는 다른 각도로 가지를 뻗었다.

“야 이 사람들아, 약까지 먹어가면서 마누라 곁에 갈 형편이라문 첨부터 시작을 마라야제.”

“누가 지 여편네한테 가믄서 약 묵고 간다카더노.”

“의무방어전이란 게 있잖어. 그게 안 되면 약 아이라 주사라도 맞고 가야제 별수 있어.”

“그라믄 아직도 한방 거처를 하는 친구가 있다 말이지.”

“지 죽을라카믄 무슨 짓을 몬 하겠나. 죽으믄 썩을 몸, 한 나이라도 젊을 때 마이 써먹어라고.”

“칠십생남(七十生男)이란 말도 안 들어봤어. 와 사는데, 그거 안 되문 죽어야제.”

이제 살 만큼 살아 그런지 안 하는 이야기, 못하는 이야기가 없다. 또 어떤 때는 대통령을 불러다 놓고, 생선 뼈다귀 추려내듯 처신과 언행을 조목조목 따져 성토를 하다가, 난도질까지 해서 날려버리기도 한다.

나이 탓일까, 직장에 붙어 있을 때는 그 팔팔한 혈기에도 자기네 직장 상사 이름만 등장해도 오금을 못 펴던 사람들이, 무슨 간으로 국가원수를 저렇게 매도하는지 모르겠다. 나이가 드니 그런 거 하나는 좋다.

이런 이야기들 속에는 그동안 살아온 경험이 바탕에 깔린 그럴싸한 훈육적 질타가 있는가 하면, 시정잡배들 입에서나 나올 육두문자로 싸서 뭉개는 천박한 말들도 등장한다. 좋게 보면 답답한 일상의 카타르시스요, 할 일 없는 사람들의 심심풀이 땅콩이지만, 나쁘게 보면 일종의 공해라고밖에 할 수 없는 낭비이기도 하다.

잡담 논쟁이 대개 그렇듯 이런 이야기들의 끝은 늘 흐지부지하게 종말을 고한다.

“아이구 모르겠다. 나는 제사를 안 얻어먹었으면 먹었지 손자는 몬 봐준다. 모두 그쪽으로다 지극정성을 다 하라구. 나는 먼저 가능구마.”

한 사람이 자리를 슬그머니 뜨자, 하나 둘 같이 따라 일어난다.

“나도 갈라는구마. 지 시간에 들어가야 밥술이나 지대로 얻어먹을 거 아닌가베.”

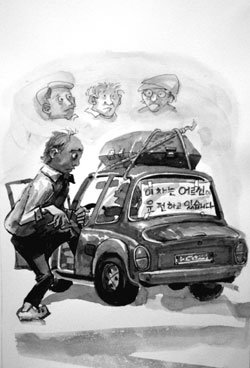

나오는데 총무가 스티커를 하나 주면서 필요하다면 승용차 뒷 유리창에 붙이라고 했다. 회원 중에 달서구청 노인회에서 일보는 친구가 있는데 그가 주고 갔다는 것이다. 경찰청과 대한노인회장 명의로 된 노란딱지다. 거기에는 이렇게 적혀 있다.

‘이 차는 어르신이 운전하고 있습니다.’

가뜩 서글퍼지는 사람들을 더 서글프게 만든다.

아침 7시, 시각을 놓지 않기 위해 서둘러 신세계예식장 앞으로 나간다. 오늘, 여수 해양박람회가 들어서는 오동도 부근과 부대시설을 구경하기 위한 관광을 가는데 출발지가 그곳이다. 공짜여행이라 그런지 모두 시간을 잘 지켜 약속한 시간에 출발할 수가 있었다. 관광버스도 그만하면 훌륭했다.

열흘쯤 전이다. 여수 해양박람회 명의로 된 공문이 동우회로 날아왔다. 여비도, 점심도, 구경도 모두 공짜라면서 관광회원을 모집하고 있으니 많이 참여해달라는 내용이었다.

문서 발송처에다 전화를 걸어 확인해보았다. 모두 사실이라는 것이다. 4년 뒤에 박람회를 개최하는데 이를 사전에 홍보하기 위해, 그 비용의 일부를 이런 초청행사로 갈음한다는 해설이다.

“100% 공짜는 아일 긴데, 한 번 더 확실히 알아보고 하지.”

“속고만 살았나. 먼저 우리 포항에도 공짜로 갔다왔잖아. 공짜가 없다캐도 잘만 찾아보믄 더러 있는 기라.”

얼마 전에 우리는 포항 죽도시장을 다녀왔다. 개인으로는 구경하기 힘든 포항제철도 구경했다. 물론 공짜였다. 알고 봤더니 포항 죽도시장 번영회가 포항시와 협의해 ‘시장 살리기 운동’의 일환으로 그런 활동을 전개한 것이다. 말하자면 그곳에 와서 상품의 질과 가격을 직접 보고 다른 곳보다 좋으면 이용하고 선전해달라는 홍보활동이었다.

이번 여수 관광도 그런 차원인 듯 보였다. 해양박람회가 어디 보통 행사인가. 모두 좋다고 동참해 이날 출발한 것이다.

버스가 구마고속도로에 오르고 현풍휴게소를 지나자 버스에 따라온 안내원이 마이크를 잡는다.

“안녕하세요. 저는 여수 해양박람회 홍보팀에서 나온 김송아라고 합니다. 정말 반갑습니다. 오늘 우리가 이렇게 만나게 된 것도 아름다운 인연 가운데 하나로 봐야 하겠지요. 그럼 잠시 뒤 오늘 우리 행사를 협조, 후원해준 ○○약품에 들르도록 하겠습니다. 아저씨 여러분의 많은 성원과 협조를 부탁드립니다.”

안내원의 이야기 떨어지기가 무섭게 이게 어떻게 된 일이냐며 모두 왕방울 눈을 만든다. 그때서야 안내원이라는 여자가 자초지종을 털어놓는다.

“약속한 대로 어르신들한테 구경만 시켜드리면 될 것 아닙니까. 자꾸 약장사라고 그러는데 약은 안 사셔도 됩니다. 모두 연만하신 분들이니까 혹 필요한 분이 계실까 해서 잠깐 들르자는 거지….”

해양박람회 초청이라는 건 그네들이 내세운 들러리고, 우리한테 약을 팔아 그 이익금의 일부로 오늘 구경을 시켜준다는 계획을 세워놓고, 우리를 그 틀 안으로 밀어 넣고 있었다.

우리가 그들 상혼에 놀아난다는 걸 알고 이러쿵저러쿵 말이 나왔을 땐 이미 관광버스는 ‘○○ 약품’이란, 어느 산비탈에 세운 가건물 같은 공장 마당으로 들어서고 있었다. 괘씸하다며 그냥 돌아가자는 사람, 이왕 이렇게 된 것 우리가 사지 않으면 될 것 아니냐며 그대로 따르자는 사람, 설왕설래 말이 많았으나 결국 일은 저쪽 사람들 의도대로 움직일 수밖에 없게 되었다. 그곳에서는 솔잎을 가공추출해서 만들었다는 당의정을 팔고 있었다.

“아버님들, 어머님들 오늘 정말 잘 오셨습니다. 여기 오신 어르신들은 앞으로 만수무강에 대해서는 걱정하실 필요가 없습니다. 여기는 약 파는 곳이 아닙니다. 우리들 몸을 자연상태로 유지시켜….”

의사 모양 하얀 가운을 입은 무슨 박사라는 사람이 숙달된 솜씨로 우리를 구슬린다. 고혈압, 당뇨, 지방간, 전립선 비대증, 심지어 방사(房事)에 이르기까지 그 약만 복용하면 다 젊은 날로 돌아가게 되어 있다는 것이다. 만약에 이 약을 먹지 않으면 내일쯤 무슨 일이 일어날지 모른다는 협박성 교언영색(巧言令色)으로 몰아대기도 했다.

30만원이 넘는 약값을 마치 공으로 주듯 이리저리 덤으로 포장을 해주는 것도 그렇지만, 외상이면 소도 잡는다는 우리네 취약한 심성에다 그것도 월부로 풀어놓자, 결국 살 만한 사람들은 다 사는 데야 어쩌랴.

여수까지 가면서 다른 한 곳을 더 들렀는데 이번엔 녹용을 파는 사슴농장이었다. 여기에서도 여러 사람이 빠져버린다. 참 희한한 일이다.

너희들이 아무리 흔들어봐라 나는 꿈쩍 않는다던 초심은 온 데, 간 데 없고 거의 모두가 한 꾸러미씩 약봉투를 들고 차에 오른다. 네가 사는데 나라고 왜 못 사겠느냐, 그네들 상술에 우리끼리 경쟁하듯 달라고 했는데, 그들은 우리들의 이런 심리를 진작부터 꿰뚫고 있었던 것이고, 우리는 속수무책으로 당한 꼴이 되었다. 이날 여행은 이름만 공짜 여행이지 결국은 우리 주머니에서 나온 돈으로 한 셈이다.

남 다 사는데 나 혼자만 안 사기가 뭣해, 그래도 내 딴엔 그중 가장 싼 것을 하나 골라 샀는데, 집에 들어서자마자 아내의 면막이다.

“당신도 참, 그 병은 몬 고치는구마, 오늘 아침에도 분명히 내가 분명히 얘기했제, 지발 그런 거 좀 사지 말라고.”

×월 ×일 제수 준비

오후 내내 서문시장에서 살았다. 내일이 아버지 기일이기 때문에 제수(祭需)를 준비하기 위해서다. 아내는 쪽지에 적어온 물건들을 사고 나는 그것을 받아서 들고 뒤를 따른다. 1년에 네댓 번씩은 이런 생활을 한다.

할아버지는 음력 5월, 아버지는 유월 중복(中伏) 즈음이 기일이라 제사 때마다, 할 소리는 아니지만 장보는 것도, 음식 차리는 것도 더위 때문에 곤욕을 치른다. 말을 안 해서 그렇지 아내한테는 더할 것이다.

“간도 크지, 몸도 약한 기, 겁도 없이 이런 집에 우째 올라고 캤던지 모르지, 눈에 콩깍지가 씌었다카드이만, 엄니가 그러큼 말리는 걸, 그때는 와 몰랐던공.”

귀에 딱지가 안도록 들어 이젠 별 느낌도 없는 이야기지만 어쩌다가 수가 틀어지면 아내는, 우리 집 사람이 된 지 40년이 다 돼가는 요즘에도 이런 이야기를 무대 위 배우들 방백(傍白) 모양 한번씩 내뱉곤 한다. 그때마다 나는 죄인 아닌 죄인이 되고 꿀 먹은 벙어리가 된다. 세상이 그런 세상이니 어쩔 수 없다.

3대의 맏이로 내가 지내는 제사는 증조부 내외분, 조부 내외분, 아버지 해서 다섯 분인데, 조모 한 분이 더 있어 6번을 지낸다. 거기에다 설, 추석의 절사(節祀)를 보태면 8번인데 이건 우리 집에서 내가 모시는 숫자이고, 큰집 작은집을 오가며 지내는 제사를 모두 합하면 여남은 번이 넘어, 느낌으로는 거의 돌아서면 또 제사다 싶을 때가 많다. 거기에다 묘사(墓祀)가 별도로 있다.

그렇게 지내오다가 몇 년 전부터 줄여, 내외분을 바깥 분 기일에 합설(合設)로 지내, 명절 제사까지 5번 지내고 있다. 큰맘 먹고 혁신을 한 것이다. 우리 문중 관습으론 4대 봉제사(奉祭祀)인데, 아마 할아버지나 아버지가 안다면 벼락 맞을 짓을 한 셈이다.

나를 낳아주고 길러준 조상들 추모하는 일을 놓고 타산적으로 이러쿵저러쿵 한다는 건, 전통이나 관습으로 볼 때, 더군다나 미풍양속의 가례로 이어오는 사람들한테는 세상에 없는 결례가 될지 모르겠다. 어쩌면 나도 그 가운데 한 사람으로 지금까지 잘 지켜왔지만, 그러나 이젠 나도 제사를 지낼 때마다 이건 잘못된 거라고, 변해야 한다고 생각하는 사람이 되었다.

솔직히 말해, 나를 낳아준 조상의 은총에 감사한다는 숭고한 마음으로 기일을 기다리며 맞은 일이 거의 없다. ‘없는 집 제사 돌아오듯’ 맞았고, 의무니까, 남 눈이 있으니까 그렇게 유지해온 것뿐이다. 혈육인 내가 그 모양인데 들어온 가족인 아내나 제수씨들은 말할 것도 없을 것이다.

할 이야긴지 아닌지 모르지만 나한테 삼종(三從)인 우리 큰집 질부(姪婦)는 아이 둘을 낳고도 이 집에서는 더 이상 살기가 힘들다며 집을 나갔다. 큰집 형님도, 조카도 모두 사람 좋다고 호를 찬 사람들인데도 질부가 집을 나간 걸 보면, 혼자 생각이지만 이유는 뻔하다. 그러잖아도 빠듯한 살림살이를 더욱 옥죄는 질곡 같은 관혼상제 때문이라고 본다.

질부가 집을 나간 지 어언 20여 년이 넘고, 그 뒤로 맏조카가 회갑을 넘도록 혼자 살고 있는 게 딱하기는 하지만, 꼭 나간 질부만 나무랄 수는 없다는 게 내 생각이다.

가례문화라는 게 전통에만 엄했지 변하는 큰 흐름의 적응에는 너무 인색하고 몸을 사린다. 한 예로, 제사 하나를 안 지냈다가 무슨 일이 터지면 모든 걸 그것과 연관시켜 덤터기로 해결 보려는 주술적 심성에도 이젠 반성이 필요하다.

요즘 누구 없이 관혼상제 이야기가 등장하면 왈가왈부로 언성을 높일 때가 많다.

“야 이 사람아, 굽은 나무가 선산을 지키는 게 아녀. 선산을 지키도록 거기 기냥 박아놓았으니까 굽은 거여. 다른 데로 옮겨보라고 그래도 굽능강. 알기를 그렇게 알라고.”

“교회에 나가면 델 거 아니여. 기도 한 번이면 다 되는 데 뭔 걱정을 해. 제사나 그거나 똑같은 거라구. 상다리가 찌그러지게 채려봐야 묵고 갈 조상은 아무도 없다네. 차린 놈만 죽어나는 거제.”

“우리는 한식(寒食) 날에 모든 귀신은 다 오라고 해서 그래 한참에 지내도록 했구마. 우리 편하도록 하믄 대는 거 아냐. 질질 짤지 말고 자꾸 바꾸란 말야. 노래에도 바꿔, 바꿔 카는 게 있잖아. 하기 싫음 하기 좋도록 바꿔야지.”

“요새 며느리감들한테 물어봤더이 비호감(非好感) 1위가 ‘효자’라는구만. 시상에 이런노무 꼬라지가 어데 있나 말여. 사람 참 미치고 환장할 노릇이제. 나중에 저네들은 자식 안 놓을랄강.”

이런 이야기들은 끝이 없다.

문화도 생로병사의 과정을 밟는다고 한다. 관혼상제 가운데 관은 없어졌으니 다음으로 사라질 것은 제사로 보는 사람이 많다. 문화란 그 시대를 사는 구성원들의 공유가치에 따라 필요에 의해 생성되고 사멸한다고 보면 제사가 없어질 날도 언젠가는 오리라.

그러나 아직은 어쩔 수 없는 일, 오늘은 종일 아내의 심기가 불편하지 않도록 비위를 맞춰 시중을 들어야 하는 게 내가 할 소임이 아니겠는가.

×월 ×일 디지털치매환자

새벽 4시 전후가 되면 절로 눈이 떠진다. 시계를 볼 것도 없이 아주 정확했다. 어느 틈에, 이젠 그게 습성으로 몸에 붙은 것 같다. 보통 저녁 10시 전후해서 잠자리에 드는데, 좀 늦게 들더라도 그것과는 관계없이 그때쯤엔 눈이 떠진다.

나는 머리맡에 둔 휴대용 라디오에 연결된 이어폰을 귀에다 꽂는다. 그때쯤이면 KBS의 ‘지금은 실버시대’가 막 시작되었거나 테마뮤직이 흐른다. 요일에 따라 진행이 각각 다르게 나오는데 오늘은 ‘원로한테 듣는다’는 프로그램으로, 어느 대학교 대학원장을 지냈다는 사람이 은퇴 후 지금까지 살아온 이야기를 사회자랑 대화 형식으로 나누는 파트다. 과문 탓이겠지만 출연한 사람은 처음 듣는 이름이다.

“난 예순일곱에 모든 일에서 손을 놓았습니다. 더는 찾는 사람도 없고, 아무도 찾지 않는데 여기저기 기웃거린다는 것도 그렇고, 용비어천가를 부른다는 건 생리적으로도 맞지 않고, 그래서 여생을 조용히 보내기로 했지요. 말이 조용히 보내는 거지, 구체적으로 말하면 빈둥빈둥 놀면서 죽을 날만 기다린다, 그런 말 하고도 같지요. 무위도식으로 지낸 지 올해로 꼭 12년 됩니다.”

“무위도식이라뇨 무슨 그런….”

“무위도식이 뭐 별건가요. 허송세월로 밥만 축내는 게 그거 아닙니까. 그런데, 그때는 10년쯤 뒤면 죽는다고 생각했지요. 남자 평균 수명이 일흔 밑돈다고 할 때니까 말입니다. 그런데 죽어야 할 사람이 아직 안 죽고 살아 있더란 말입니다. 그동안 죽을 때는 죽더라도 사는 한 건강하게 살아야 되겠다고 운동을 해서 그런지는 모르지만, 아직도 건강하단 말입니다. 내가 느끼기엔 10년 전이나 지금이나 똑같아요. 이런 얘기 방송으로 나가서 어떨지 모르겠습니다만, 옆에 젊은 여자가 지나가면 나도 모르게 눈길이 가기도 하더라, 그 말입니다. 작년부터 새삼스레 논어를 들고 앉은 게 그래서입니다. 앞으로 얼마나 더 살지 모르겠거든요. 좀 객기를 부리는 것 같습니다만 10년을 더 살지, 20년을 더 살지 그걸 누가 압니까. 또 논어를 배워보니까 재미있더라고요.”

“오늘 선생님을 모신 것도 그래서 모셨습니다. 일흔 후반인데, 사서삼경에 도전한다고 해서. 노인들한테는 얼마나 힘이 되는 이야깁니까.”

“소문만 났지 사실 어렵습니다. 재미가 있어 들고 앉았긴 해도 돌아서면 까먹는다니까요.”

“선생님 연배시면 서당공부도 좀….”

“당연히 했지요. 그런데 나는 어려서부터 도방생활을 하느라고 고전을 통 못 배웠습니다. 그런데 나가보니까 새로 친구도 생기고, 참 좋더구만요. 오늘 이렇게 이런 방송도 타고 말입니다. 누가 보더라도 팔순을 눈앞에 둔 사람이 책을 들고 앉는다고 해서야 이야기가 안 되지요. 앞으로 얼마나 더 살지 모르지만, 혹 10년 뒤에 내가 나한테 그동안 뭐했느냐고 물었을 때 대답거리나 하나 만들려고 그래 붙들고 있다고나 할까요, 그래 생각하면 될 겁니다. 허허허.”

헤밍웨이의 ‘노인과 바다’에 보면, 주인공 노인은 아침마다 왜 그렇게 일찍 일어나느냐는 소년의 질문에, 앞으로 살날이 얼마 남지 않아 삶을 좀더 연장하기 위해 그런다는 말이 나오는데 그런 것과도 비교되는 이야기로 들린다. 그 감동이 얼마나 갈지 모르지만 나한테는, 우리 같은 사람들한테는 힘이 되는 이야기임에 분명하다.

얼마 전에 백담사를 다녀왔다. 만해(卍海)기념관에 붙어 있는 만해의 오도송(悟道頌)이 너무 좋아 그 자리에서 그걸 외웠다. 둔필승청(鈍筆勝聽)이라고 나는 무조건 기록해놓고 보는 스타일인데, 내일 집에 가서 재생이 가능할까 내 기억력을 한번 시험해본 일이 있다.

칠언절구(七言絶句)로 된 시문인데 그전 같으면 아무것도 아닌 일이다. 그런데 이튿날 집에 와서 재생하려니 첫 수 한 구절밖에는 떠오르질 않는다. 기억에서 사라져버렸는지 둘째 구절부터는 아예 먹통이다. 결국 인터넷을 열어보고야 알 수 있었다.

‘男兒到處是故鄕 幾人長在客愁中 一聲喝破三千里 雪裡桃花片片紅’

그러고 보니 요새 와서 기억력이 너무 떨어진다. 아는 사람을 만나 악수까지 해놓고도 그 사람 이름이 떠오르질 않아 안절부절못한 게 한두 번이 아니다.

시력이 떨어져 돋보기를 써야 신문을 보게 된 건 50대 초반인데, 그때 안과의사가 한 말이 생각난다. 퇴행성 안질이라 어쩔 수 없으니 필요할 때마다 돋보기를 쓰라는 주문이다. 퇴행성이라면 다른 말로 낡아 시들어가고 있다는 말 아닌가.

청력(聽力)도 가는 건지, 휴대전화를 가지고 다니면서 벨이 울려도 못 듣는 예가 허다하다. 거기에다가 떨어진 기억력까지 보태졌으니 아닌 게 아니라 보통 낭패가 아니다.

이 모든 게 어제 오늘 갑자기 생긴 건 물론 아니다. 통장 비밀번호가 아물아물해서 아예 뒷면에다 적어놓고 쓰는 일이라든지, 집을 나오면서 자물쇠를 제대로 채웠는지 몰라 정유소까지 나갔다가 돌아온 예가 비일비재다.

10여 년 전, 아이들과 어울리면서 일부러 ‘소방차’와 ‘서태지와 아이들’을 구분 못한 척 능청을 부렸는데, 이젠 정말 저 노래가 송대관이 부른 건지 태진아가 부른 건지 모르겠으니, 이런 답답함이 있는가.

한번은 내 집 전화번호를 몰라서 어리둥절한 일이 있다. 휴대전화에 저장해서 단축다이얼로만 쓰다가 휴대전화를 두고 나와 빚은 해프닝이다. 또 한번은 친구한테 우리 집 아파트 동, 호수를 가르쳐주면서 202동 708호인데 807호로 불러줘 보낸 우편물이 돌아왔다며 핀잔을 들은 일도 있다. 알던 유행가도 모니터에 가사가 뜨지 않으면 제대로 따라 부를 수가 없다.

친구 가운데 한 사람은 ‘출가외인’이라는 말이 도무지 생각나지 않아 낙장불입(落張不入)이란 말로 대신했다며 허허 웃는 일까지 연출했다는데 세상에 이런 코미디가 또 있을까.

우리 같은 사람들을 ‘디지털치매환자’라고 명명하는데 어쨌거나 슬픈 일이 아닐 수 없다.

그런, 이제 거의 포기상태에 있는 나한테, 이날 새벽 ‘원로한테 듣는다’는 큰 힘이 된다. 나이는 숫자에 불과하다는 말을 엉터리로만 알았던 내게, 그 나이에도 할 수 있는 일이 얼마든지 있다니, 무엇이든 일거리를 찾아 열심히 해보라고 일깨워주는 것 같다.

서기관으로 공직생활을 했던 친구가 내게 묻는다. 가끔 향교에도 나가고, 남의 향사(享祀) 같은 데에도 얼굴을 내놓는다는 걸 알고는 그쪽으로 들은풍월이라도 있는가 싶어 묻는 것 같았다.

×월 ×일 유인(孺人)이냐 영인(令人)이냐

“자네한테 하나 물어보자. 나중에 우리가 죽어 지방을 쓸 때 말야, 나는 서기관 아무개라고 쓰면 되는데 부인은 뭐라고 써야 졸지 몰라 그래 전화를 했다. 자네는 좀 들은 거라도 있을 거 아이가?”

“글쎄, 그걸 우째 쓰는 기 좋겠노.”

초야에서 살아온 우리네 부모들은 대개 벼슬 없이 지냈고, 잘해야 선비 소리 듣는 게 고작이어서 학생이니, 처사(處士)니 해, 그 밑에다 부군(府君)을 붙여 신주로 삼는다. 바깥양반은 그렇지만 안양반들은 대부분 유인(孺人) 아무개(관향) 이씨, 김씨로 쓴다. 여기에서 유인이란 외명부(外命婦)의 가장 낮은 품계, 즉 정·종 구품(九品)의 부인한테 주는 작위를 변칙적으로 이용해서 붙인 것으로 알고 있다.

그러니까 지금 이 친구의 질문은 자기가 서기관을 지냈으므로, 조선조의 벼슬아치로는 사품(四品)에 해당되니 자기 부인도 거기 부응하는 외명부의 품위인 영인(令人)쯤으로 쓰는 게 옳지 않으냐는 이야기 같았다.

관습, 관행이란 것이 하루아침에 없어지는 것이 아니다 보니 지금도 여전히 지니고는 있지만 이런 것들은 이미 갑오경장 때에 없어진 일들이다. 새마을운동이 한창일 때 가정의례준칙이란 게 나왔다. 거기에는 아버님 신위, 어머님 아무개 김씨 신위, 이렇게 쓰도록 되어 있다. 문화라는 게 구성원들의 공감대 없이는 뿌리내리기가 힘든 일이므로 흐지부지 끝나기는 했지만.

친구가 원하는 대로라면 지금도 총리급이면 정경부인(貞敬夫人)을 써야하고 장차관급을 지냈다면 정부인(貞夫人), 숙부인(淑夫人) 아무개라고 써야 한다는 이론이다. 그럼 전직 장차관을 자기 밑에 두고 지내는 대기업 회장님들 부인에는 뭐라고 써야 할까. 그리고 공직이 아닌 유명 기능인, 예술가, 체육인, 이들 부인은 어떻게 써야 할 것인가. 국위선양에도, 돈벌이에도, 유명세를 물어도, 후세에 이름을 남겨도 장차관급에 못할 사람이 하나둘이 아니다.

그전에도 누군가와 한번 이러쿵저러쿵 논란을 폈던 일도 있고 해서, 이런저런 이야기를 무질서하게 주워섬기다가 말했다.

“우째 하는 게 졸지 모르겠다. 자신이 없네. 가가례(家家禮)라고 했는데, 남의 집 제사에 내가 밤 놔라, 대추 놔라, 한다는 게 좀 그렇잖아.”

“뭐라고 해도 공직하고는 다르잖아. 우리는 대통령, 말하자면 임금의 임명장이 있걸랑. 그러니까 일반 기업체하고 비교해서는 안 되지.”

친구는 자꾸 공직만이 유일한 위계(位階)라고 내세운다. 묻는 까닭도 거기 있는 것 같다.

“그때는 위계가 그쪽 하나뿐이라서 그런 거 아니겠어. 예를 들면 국회의원은 장관급인데 대통령 임명장 없다고 학생이라고 쓴다는 것도 좀 그렇잖아. 안 그렁가?”

“그것도 그렇긴 하다만….”

이야기는 엉뚱한 곳만 헤매다가 끝나고 말았지만 모든 게 흔들리고 있다. 지금 우리는 다문화시대를 살고 있다.

호주제가 없어지고, 자랑처럼 성(姓)씨가 왔다갔다하고, 우리나라 여자와 혼인해 귀화한 어느 외국인 남자는 부산 영도다리 부근에 산다고 영도이씨(影島李氏) 시조공이라며 우쭐대는 판인데, 이 난국(?)을 어떻게 해결하는 게 좋을까. 답이 얼른 안 나온다. 문화도 하나의 인문학인데 인문학은 수학이나 과학과는 달라 정답이 하나로 나올 수가 없다. 공유할 수 있다면 그게 정답이다. 어느 것도 다른 답일 뿐 틀린 답은 아니기에 말이다.

얼마 전 속리산 화양계곡을 다녀오면서, 인근에 있는 우암(尤菴) 송시열(宋時烈) 선생의 묘소를 들른 일이 있다.

‘有明朝鮮左議政文正公尤菴宋先生墓貞敬夫人李氏示付右’

묘소 앞 비석에는 이렇게 새겨져 있었다.

비문 머리에 유명(有明)이란 말이 왜 들어가 있는지, 내가 일행한테 물어보았다. 기억은 희미하지만 그전에도 어느 분 묘소에서 한 번 본 듯한 기억도 있고 해서.

“명나라가 있음으로 해서 우리 조선이 있다, 다시 말해 명나라가 우리 조선의 대국이란 그런 뜻으로 해석하면 되지 싶구만요.”

우암 선생 후손이라는 양반의 대답이었다.

제대로 한 해석인지는 모르지만 그게 사실이라면 그런 딱할 일이 없다. 그러잖아도 동북공정이니 어쩌니 해서 중국의 시선이 곱지 않은데, 앞으로 저런 유적이 여기저기에 있다는 걸 안다면 그들은 더 기고만장할 것이 아닌가. 개뿔도 모르는 한 필부의 망상이긴 하지만, 어쩐지 불안한 생각이 떠나질 않는다.

조선조의 좌의정 부인은 당연히 정경부인이지만, 오늘날 총리부인도 정경부인으로 쓸 수 있는지 이건 어디까지나 ‘글쎄’로 남을 뿐이다. 그럼에도 불구하고 지금 우리는 여전히 어머니를, 그리고 부인까지 유인이라 쓰고 있는데, 그럼 이것은 무엇인가 말이다. 오늘 친구의 질문이 안타깝고, 혹 무슨 시원한 소리라도 들을까 싶어 한 모양인데 못하는 나는 더 안타까울 뿐이다.

아마 이런 문화적 충돌, 문화적 고통도 이 시대 우리들 샌드위치 세대가 안고 살아야할 숙명적 과제가 아닐까.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)