- 그 시절, 신촌과 이태원의 술집에서 ‘행진’을 들으며 “비가 내리면 그 비를 맞으며, 눈이 내리면 두 팔을 벌리고 행진, 행진하자” 맹세하던 약속을 다들 기억하고 있을까. 청춘은 그렇게 흘러갔고 우리의 중년은 너무 빨리 찾아왔다.

(…)

나는 사시절 중에서 가을을 가장 사랑하듯이, 꽃도 가을꽃을 좋아한다. 꽃치고 정답고 아름답지 아니한 꽃이 어디 있으리요마는, 나는 꽃 중에서는 가을꽃을 좋아하고, 그중에서도 들국화를 한층 더 사랑한다. 가을에 피는 꽃들은 어딘가 처량한 아름다움이 있다. 가을꽃치고 청초하지 않은 꽃이 어디 있는가? 코스모스가 그러하고, 들국화가 그러하다. 들국화는 특별히 신기한 꽃은 아니다. 그러나 인가에서 멀리 떨어진 산중에 외로이 피어 있는 기품이 그윽하고, 봄, 여름 다 지나 가을에 피는 기개가 그윽하고, 모든 잡초와 어울려 살면서도 자기의 개성을 끝끝내 지켜나가는 그 지조가 또한 귀여운 것이다. 나는 가을을 사랑한다. 그러기에 꽃도 가을꽃을 사랑하고, 가을꽃 중에서도 들국화를 가장 사랑하는 것이다.”

정비석의 들국화, 록밴드 들국화

들국화 1집 앨범(1985).

그날 이후 나는 들국화를 내 마음의 꽃으로 정해버렸다. 그리고 어릴 적부터 그냥 들국화라 부르던 꽃들이 구절초, 쑥부쟁이, 벌개미취, 산국, 감국, 각시취 등 저마다 이름이 있다는 것을 철이 들고 알았다. 그러나 전문가가 아닌 나로서는 도통 구별할 수 없고 그저 소박한 들국화로 족하다.

그런 들국화가 내 마음의 꽃에서 내 인생의 유일한 꽃으로 자리 굳힌 것은 전설의 밴드 ‘들국화’가 한몫했다. 들국화가 이 땅에 던진 메시지는 엄청나다. 그들의 노래는 트로트나 발라드에 익숙해 있던 한국인에게 전혀 다른 느낌으로 다가왔다.

우선 밴드 이름부터 그렇다. 들국화는 꽃 이름이니 당연히 여성적인 의미 부여가 가능하다. 그러나 이 연약한 꽃 이름을 들고 나온 밴드는 놀랍게도 산짐승처럼 거세고 사자 갈기처럼 머리를 한껏 기른 우악스러운 수컷들의 집합이었다. 낯설기도 하거니와 밴드 구성원의 모습과는 전혀 어울리지 않는 어색한 이름의 들국화가 1985년 처음 음반을 발표했을 때 대중의 반응은 한마디로 ‘충격’이었다.

전문가들은 이에 더해 “들국화를 기점으로 한국 대중음악의 새로운 역사가 시작될 것”이라고 예언했고, 실제로 이들의 등장은 ‘역사적’인 사건이 된다. 보통사람들은 밴드 이름과 그들의 음색, 좌충우돌 통제되지 않는 성격, 생김새가 너무나 다르다는 점에서 또 한 번 전율한다. 가녀린 꽃과는 거리가 멀어도 너무 먼 이 밴드는 일약 그 시절의 새로운 ‘아이돌’로 떠올랐다.

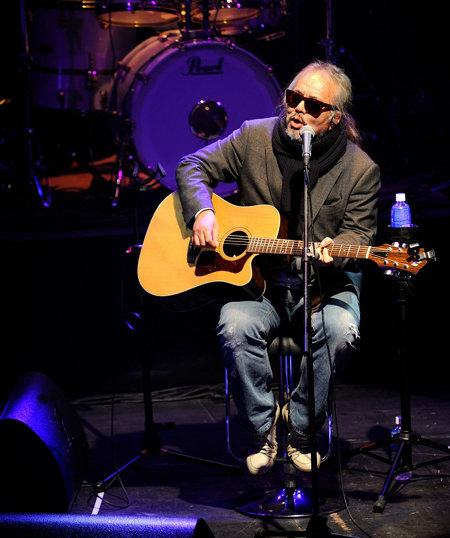

2013년 4월 서울 서교동의 한 공연장에서 연주하는 들국화.

땅 위엔 조용필, 땅 밑엔 들국화

그들이 세상에 등장했을 당시는 조용필 등 주류의 무대였다. 들국화는 주류와는 정반대의 길을 걸었다. 냄새 나는 지하 연습실과 열악한 소극장에서 이른바 ‘언더그라운드’라는 이름을 달고 고난의 행군을 계속해간다.

그들은 연예인이 아니라 예술가로 불리길 원했다. 공중파 방송의 막강한 영향력은 아예 무시하고 오로지 소극장 콘서트와 앨범으로만 세상을 향해 노래했다. 요절 가수 김현식의 노래 인생과 일치하는 행보였다. 조용필의 록이 방송을 활용한 제도권 색채가 짙은 것이었다면, 들국화는 라이브 공연 중심의, 상대적으로 좀 더 팝(pop)적이고 서구 지향적인 록으로 해석된다.

그리고 들국화가 등장한 1980년대를 한번 돌아봐야 한다. 1980년대는 의미심장한 시기, 갈망하던 민주화가 어설프게나마 완성된 시기다. 86아시안게임과 88올림픽 개최는 한국인을 변화시켰고, 세계화와 함께 대폭적인 규제 완화로 사람들의 사고와 행동이 자유로워지고 있었다. 단군 이래 최대 호황이라는 한국 경제의 르네상스 시절, 젊은 세대는 조금은 낯선 들국화에 열광적인 지지를 보냈고, 대중음악계는 새로운 전사들의 등장에 놀라움과 함께 서서히 감탄의 눈길을 보내기 시작했다.

하지만 여전히 어둡기만 하던 그 시절 캠퍼스엔 늘 운동권의 북소리, 꽹과리 소리가 울려 퍼졌고, 서구 팝을 듣는 것 자체가 죄악시되곤 했다. 대중가요를 듣는 게 사치쯤으로 여겨지던 그런 시대, 세상의 모든 고독과 울분을 저 혼자 짊어진 것 같은 외침이 상처 입은 짐승의 목소리로 그들에게서 터져 나왔다. 저항적이고 불온한 그들의 노래는 민주화 과정에서 상처투성이가 된 그 시절 젊음들을 위무했다. 그래서 “땅 위에 가왕(歌王) 조용필이 있다면 땅 밑엔 들국화가 웅크리고 있다”는 말까지 등장한다.

그러나 잠시 ‘아침이 밝아올 때까지’ ‘그것만이 내 세상’을 외치며 ‘행진’하고자 했던 그들의 행진은 단 두 장의 정규 앨범으로 허망하게 막을 내린다. ‘영광의 시대’는 너무나 짧게 끝나버렸다. 당시 젊은이들의 송가(頌歌)이던 ‘행진’과 ‘그것만이 내 세상’의 시대는 단 한 장의 앨범을 정점으로 빠르게 저물어갔다. 사실상 데뷔 앨범을 마지막으로 들국화의 역사는 끝나버렸다고 해도 과언이 아니다.

건반 주자 허성욱은 영원히 돌아오지 못할 길을 떠났고, 사자머리 전인권은 연이은 마약 스캔들로 황폐하게 무너졌다. ‘그것만이 내 세상’과 ‘매일 그대와’를 내놓은 최성원은 은둔자가 돼 몸을 숨겼다. 대중은 그들의 재결합을 간절히 원했지만 그들은 보란 듯이 제 맘대로 놀았다. 몇 번인가 재결성의 조짐을 보였지만 실현되지 못했고, 2012년 재결성 공연을 개시하는 등 만남과 헤어짐을 반복한다.

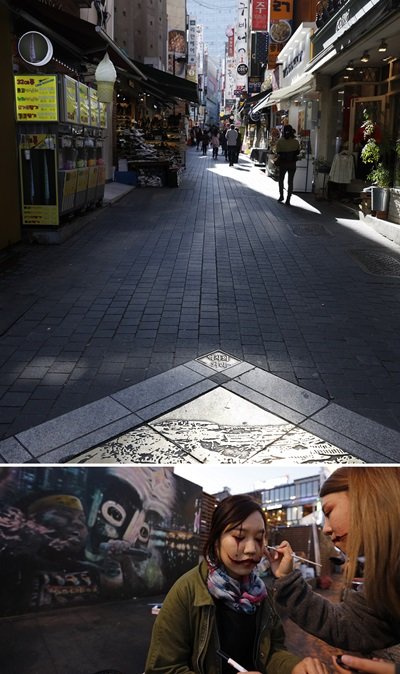

서울 명동4길 역사의 거리 풍경. 들국화를 비롯해 많은 음악가가 이곳에서 활동했다. 핼러윈데이를 앞두고 거리에서 코스튬을 준비하는 여성들(아래).

들국화의 노래는 억눌린 세상에서 자유를, 절망 속에서 희망을 외쳤다. 평탄한 길을 포기한 채 굳이 울퉁불퉁한 자갈길을 걸어간 그들이다. 그래서 사람들은 그들이 외칠 때면 덩달아 외쳤고, 그들이 분노하면 따라서 분노했다. 그들이 한때 몸부림치던 지하 연습실은 언더그라운드 밴드의 표상이나 훈장처럼 빛났고, 그들이 지나간 자리는 밴드 활동의 성지(聖地)로 자리매김했다.

들국화의 활동 공간은 그 시절 젊음들이 고민하던 공간과 대개 일치한다. 서울 신촌과 대학로, 이태원이 그곳이다. 아직은 홍대 입구가 등장하기 전의 신촌은 언더그라운드 밴드의 본향이었다. 여기저기 록카페가 성황을 이뤘고, 밤이 이슥하면 카페에는 서구 팝이 흘러나오고 그 리듬에 맞춰 몸을 흔들어대는 광경이 낯설지 않았다. 그들의 몸짓은 재니스 조플린, 지미 페이지, 리치 블랙모어, 지미 핸드릭스 같은 전설적 서구 록밴드의 모습을 흉내 낸 것이나 다름없었다.

신촌 로터리에 있던 크리스털백화점 소극장은 들국화가 세상을 향해 포효하기 위해 칼을 갈던 곳이다. 한때 잘나가던 백화점이 들어서 있던 10층짜리 빌딩은 이제 온갖 조악한 상품을 싸게 파는 복잡한 할인 상가로 변해 있다. 그 건너편에 우뚝 선 재벌가의 백화점은 지난날 신촌시장이 있던 자리다. 록밴드를 꿈꾸며 이 일대를 배회하던 젊음들이 새벽녘 독한 소주와 값싼 안주를 털어 넣던 추억의 공간이다.

들국화가 자주 찾던 이태원도 1980년대 히피들의 성소쯤 된다. 과외 아르바이트로 얼마간의 용돈이 생기면 무리해서 진출한 하얏트호텔 지하의 제이제이 마호니즈 바, 아무나 갈 수 없던, 자타가 인정하는 그 시절 장안 최고의 술집이었다. 요즘으로 치면 레이디 가가가 전용기 타고 와서 하룻밤 놀고 떠난 청담동 A클럽쯤 된다.

들국화 1집 전곡을 리메이크한 ‘들국화 30’ 앨범 작업에 참여한 음악인들. 들국화 헌정 음반은 11월 30일 발매된다.

세상을 향해 칼 갈던 곳

주말 마호니즈 바에 가면 마티니를 멋지게 홀짝거리며 바람난 여대생을 불온한 눈길로 훑어보는, 전방 사단에서 외출 나온 세련된 미군 장교들의 모습이 낯설지 않았다. 바 건너편 공간에는 아직은 익숙지 않던 포켓볼 당구대가 있었고, 좀 ‘있어’ 보이는 교포 남녀가 영어와 한국말을 섞어가며 자욱한 담배연기 속에 껴안고 뒤엉켜 있던 모습이 눈에 선하다.

하얏트를 내려오면 이태원 술집들이 화려하게 반긴다. 볼프스부르크(늑대들의 성), 오울드 저머니, 이브, 야누스 등등 이국적인 이름의 술집들은 데카당한 히피들의 아지트였다. 순례하듯이 술집을 돌아다니며 뿌연 연기 너머로 독한 버번위스키를 들이켰고, 누군가는 구석에 숨어 낯선 외국인들과 대마초를 돌려가며 피웠다. 그때 대마초에 취해 듣던 노래가 ‘그것만이 내 세상’이다. 들국화의 노래가 서구 팝과 가장 가까웠을까. 그 시절 이태원 술집에서는 들국화 노래만 나왔다고 보면 된다.

정말 후회 없이 살았다

세월이 흘렀다. 나는 전인권을 볼 때마다 마음이 울적해진다. 세상을 향한 그의 노래를 들으면서 나는 대학생에서 직장인이 되고, 결혼을 하고 남편이 되고, 아버지가 되고 그리고 어른이 됐다. 신촌 록카페에서, 이태원 술집 ‘늑대들의 성’에서 취해 ‘그것만이 내 세상’을 외치던 청년은 이제 세상과 적당히 타협하며 살아가는 보통의 남자가 돼 있다. 스타 아티스트 전인권이 늙어가는 모습을 보면서 나 또한 늙어간다는 생각을 하며 가끔은 목이 멘다. 우리는 정말 열심히 살았고 또 후회 없이 살았다.

세상을 너무나 모른다고 나보고 그대는 얘기하지

조금은 걱정된 눈빛으로 조금은 미안한 웃음으로

그래 아마 난 세상을 모르나봐 혼자 이렇게 먼 길을 떠났나봐

하지만 후횐 없지 울며 웃던 모든 꿈 그것만이 내 세상…

신촌과 이태원의 술집에서 ‘행진’을 들으며 “비가 내리면 그 비를 맞으며 눈이 내리면 두 팔을 벌리고 같이 행진하자”고 맹세하던 그 시절의 약속을 우리는 기억하고 있을까. 청춘은 그렇게 흘러갔고 우리의 중년은 너무 빨리 왔다.

|

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)