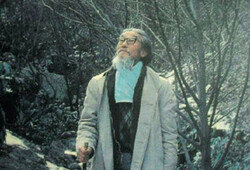

지난 1992년 필자와 아버지인 고(故) 장왕록 교수가 함께 찍은 사진.

다음날 신문에는 ‘서울대 명예교수, 한국 영문학의 역사, 번역문학의 태두 장왕록 (張旺祿) 박사가 타계했다’는 기사가 실렸다. 그 날 신문 제목은 한 사람의 인생을 요약하기에 꽤 화려하고 인상적인 것이었지만 나의 마음속에 남아 있는 ‘아버지’라는 단어 석 자만큼 위대하고 화려한 타이틀은 없을 것이다.

그해 여름 아버지와 나는 ‘바람과 함께 사라지다’의 속편인 ‘스칼렛’의 공역(共譯)을 끝내고 고등학교 영어 교과서를 공동집필하고 있었다. 돌아가시기 두 시간 전쯤 아버지는 속초 시내에서 전화를 걸어 다음날 서울에 도착하는 대로 직접 출판사로 나오겠다고 말씀하셨다.

“그래, 그럼 내일 3시에 출판사에서 만나자. 같이 11과 작업해야지”라고 하시던 말씀은 아직도 내 귓가에 생생히 메아리치는 아버지의 마지막 유언이 되어버렸다.

영문학계의 두 가지 기록

영문학계에는 오랫동안 깨지지 않은 기록이 두 개 있다고 한다. 하나는 고(故) 장왕록 박사의 다릿심이고, 또 하나는 국내외 학자 80명이 대거 참여해 1294페이지에 달하는 책, 바로 아버지께 헌정한 회갑기념 논문집이라는 것이다. 70세에 작고하시기까지 20대의 몸무게를 그대로 유지하셨던 아버지는 주변사람들 모두가 부러워하는 건강체질로, 계단을 눈깜짝할 사이에 오르내리시는 것으로도 유명했다. 3층에 있는 연구실을 단숨에 올라가다 보면 어느덧 4층이라 다시 내려와야 하는 게 다반사라고 하셨다. 워낙 성품이 선량하고 친구를 좋아하셔서 주위에는 늘 사람들이 많았던 탓에 외국의 석학을 포함해 80명의 학자들이 기념논문집에 참여해 쉽게 깨지지 않을 기록을 남긴 것인지도 모른다.

1924년 평안남도 용강에서 태어나 단신 월남, 가난하고 어린 가장이 경성제국대학(서울대학교의 전신)을 거쳐 미국 아이오와대에서 유학한 뒤 서울대학교 문리대 영문학과 교수가 되고, 미국문학 작품 60여권을 번역해 소개한 번역가로서 영문학계의 큰 별로 자수성가하기까지 아버지의 삶은 그 시대의 다른 아버지들처럼 역경과 환난의 연속이었다. 자식 여섯 명 모두 떳떳한 몫을 하며 살게 키우신 것뿐 아니라 1급 신체장애를 가진 딸을 이 사회에서 살아남게 한 것은 오로지 아버지의 필사적인 노력 덕분이었다.

첫돌을 며칠 앞둔 어느 날 밤, 고열에 시달리는 나를 달래는 어머니 옆에서 아버지는 갑자기 무슨 생각이 들었는지 벌떡 일어나시며 “아, 소아마비!”라고 외마디 소리를 지르셨다고 한다. 그 순간부터 나와 아버지는 그 어느 부녀보다도 훨씬 더 끈질긴 운명의 동아줄로 꽁꽁 묶여버렸는지도 모른다.

내가 일곱 살 되던 해 아버지는 내 인생에 있어 중요한 결정을 내리셔야 했다. 나를 일반 초등학교에 보내야 할지 아니면 재활원 부속 특수학교에 보내야 할지를 결정해야 했던 것이다. 결국 아버지는 만만찮은 재정적 부담에도 내가 지속적으로 물리치료를 받고 좀더 나은 환경에서 교육받을 수 있도록, 아니 아마 그보다 더 중요한 이유는 일반 학교에 가서 혹시라도 다른 아이들의 놀림거리라도 되지 않을까 싶은 염려에 나를 연세대 재활원의 특수학교에 맡기기로 하셨다.

재활원 기숙사로 떠나던 그날 아침을 나는 지금도 선명하게 기억한다. 어머니는 내가 좋아하는 삶은 달걀 네 개를 손수건에 싸서 핸드백에 넣으셨고, 우리 세 식구는 택시를 타고 당시 가회동에 있던 우리 집에서 신촌으로 향했다.

나는 그저 엄마 아버지와 함께 간다는 것이 다른 형제들을 제치고 나만 누리는 특권인 듯싶어 의기양양했고 마냥 즐겁기만 했다. 나의 들뜬 분위기를 부추기기라도 하듯이 재활원으로 통하는 세브란스 병원 정원에는 화사한 봄햇살 속에 개나리가 흐드러지게 피어 있었다. 나는 아버지가 ‘닥터 로스’라고 부르는, 아주 덩치 큰 미국인 의사에게 진단을 받은 후 곧 어머니 등에 업혀 신체장애 아동들이 수용되어 있는 방으로 안내되어 갔다.

방에 들어서는 순간 휠체어에 타거나 목발을 짚은 수십 개의 눈이 일제히 내게 쏠렸고, 어머니는 나를 내려 휠체어에 앉혔다. 어머니가 천천히 손수건에 싼 삶은 달걀들을 꺼내어 내 무릎에 놓는 동안 나는 아버지를 쳐다보았고, 아버지는 나의 눈을 피하셨다.

그제서야 나는 그 순간 내가 인생의 중요한 갈림길에 서 있다는 사실을 깨달았다. 기숙사 생활과 단체 생활이 필수 조건으로 되어 있는 그곳에서는 식구들의 면회도 한 달에 한 번만 허용되었고 집으로 갈 수 있는 기회도 겨우 일년에 몇 차례만 주어졌던 것이다. 순간 나는 필사적으로 악을 쓰며 울기 시작했고, 결국 부모님은 차마 나를 떼어놓지 못하고 다시 집으로 가는 택시에 태우셨다.

“아버지, 아까 그 닥터 로스라는 사람 구두 봤어?”

택시 안에서 어머니가 까주시는 삶은 달걀을 먹으면서 나는 물었다.

“아니, 왜?”

“구두가 얼마나 큰지 물에 띄우면 내가 탈 수 있는 보트만 해.”

그때 아버지는 크게 소리내어 웃으시면서 어머니께 말씀하셨다.

“여보, 우리 영희는 문학 공부를 시켜야겠어. 이런 아이는 특수학교 말고 일반학교에 넣어 여러 아이들과 함께 경쟁시켜야 해. 더 큰 세상을 보여줘야 해. 그래서 크면 내 뒤를 잇게 해야지.”

혼잣말처럼 하신 그 말씀은 그 후로 내 인생의 길잡이가 되었고, 아버지는 그때부터 나를 일반학교에 진학시키기 위해 온갖 노력을 다 쏟으셨다. 당시만 해도 학교에서는 원칙적으로 장애 학생은 받아주지 않았기 때문에 내가 상급학교에 입학할 때마다 아버지는 교장실을 찾아가 간청해야 했다. 다른 학교에서는 다 거절당했지만, 아버지가 당시 서울사범대학 교수로 재직하신 덕분에 서울사대 부속중학교 교장선생님을 설득, 가까스로 서울사대 부속중학교에 이어 부속고등학교에 입학할 수 있었다.

그러나 아직 신체장애에 대한 사회적 인식이 미미하던 1970년대 초반, 내가 대학에 가는 것은 불가능해 보였다. 다행히도(아니 아이러니컬하게도) 내 학교성적은 좋았고, 나는 꼭 대학에 가고 싶었다. 내가 고3이 되자 아버지는 여러 대학을 찾아다니시며 입학시험을 치르게 해달라고 간청했지만 학교측은 어차피 합격해도 장애인을 받아들일 수 없다는 이유로 번번이 거절했다.

당시 아버지와 친분이 있던 서울대학교 총장은 “장 선생 딸이면 내 딸과도 마찬가지지만, 입학시험을 쳐서 설령 합격한다 할지라도 어차피 신체검사에서 떨어질 것이고, 직원들이나 다른 교수들의 반대에 부딪힐 게 뻔하니 어쩔 수가 없다”며 내가 서울대 입학시험을 보는 것을 완곡하게 거절했다. 아버지가 오실 때쯤 되어 문간에서 초조하게 기다리시던 어머니, 어깨를 축 늘어뜨린 채 들어오셔서 내 눈을 피하시던 아버지의 모습을 나는 아직도 가슴 아프게 기억한다.

꿈에 본 아버지

이렇게 몇 번씩 거절당하고 난 후 아버지는 당시 서강대학교 영문과 과장이던 브루닉 신부님을 찾아가셨다. 그리고 제발 입학시험만이라도 치르게 해 달라고, 입학 여부는 일단 합격한 후에 얘기하자고 간절하게 부탁하셨다. 그러자 신부님은 너무나 의아하다는 듯, 눈을 크게 뜨시고 “시험을 머리로 보지 다리로 보는가. 장애인이라고 해서 시험보지 말라는 법이 어디 있는가?”하고 반문하셨다고 한다. 아버지는 두고두고 그때 일을 말씀하셨다. “갑자기 바보가 된 느낌이었다. 그렇지만 그렇게 기쁜 바보가 어디 있겠냐”시며.

결국 아버지는 나를 ‘더 큰 세상’으로 안내하셨고, 내가 더 많은 사람들을 만나 더욱 다양한 삶을 보고, 더욱 큰 꿈을 성취하면서 살아갈 수 있도록 나의 영원한 방파제가 되셨다. 그 후 아버지와 나는 부녀간이라는 혈연관계 외에도 스승과 제자, 같은 전공과 직업을 가진 동료이자 공저자, 공역자라는 사회적 관계도 아울러 갖게 되었다. 서울사대 부속중고등학교와 서강대를 거쳐 유학을 마칠 때까지, 아니 사실은 지금까지도 나는 ‘개인 장영희’보다는 ‘장왕록의 딸’로 소개되는 경우가 더 많다. 학교 다닐 때는 그것이 든든한 ‘빽’인 동시에 주변의 기대에 부응해야 하는 버거운 짐이 되기도 했다.

유학을 가면서 해방감에 들뜨기도 했는데 당시 뉴욕주립대학 영문과 과장 거버 박사가 내가 한국에서 왔다는 말을 듣자마자 “너 혹시 서울대학교 장왕록 교수 아니?” 하고 물어서 나를 아연실색케 했다(나중에 알고 보니 그는 아버지가 아이오와대 다니실 당시 스승이셨고, 아버지가 영어영문학회 회장으로 재직하실 때 아버지의 초대로 한국을 방문한 적도 있다고 했다).

아무리 생각해도 이상하기 짝이 없는 일이지만, 아버지가 돌아가시기 꼭 열흘 전인 1994년 7월5일 밤 나는 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 나는 아버지의 영정 앞에 서 있었다. 어떻게 돌아가셨는지, 다른 식구들은 어디에 있는지 알 수 없었지만, 검은 리본이 매어진 아버지 사진 앞에서 나는 “아버지 미안해, 너무 미안해” 하고 통곡하고 있었다. 왜 하필이면 ‘아버지, 미안해’라고 했는지 알 수 없지만, 아마도 항상 내 맘 깊숙이 자리잡고 있던 말이었는지도 모른다.

아버지는 영원히 그렇게, 항상 내 손 닿는 곳에서 나를 지켜보며 계실 줄 알았기에 아버지의 존재를 당연히 여긴 게 너무나 미안하고, 내색은 안 하셔도 성치 못한 딸이 사람 구실 못할까봐 몇십 년을 마음 졸이게 해드린 게 너무나 미안하고, 아버지와 함께 공동 집필이나 번역을 할 때마다 가진 수많은 논쟁들, 걸핏하면 눈살을 찌푸리고, “뭐가 그래 아버지, 안 그렇다구” 하면서 심통부린 것이 너무나 미안해서, 나는 꿈속에서도 눈물을 펑펑 흘리며 울었다.

그러고서 새벽에 깨어보니 정말로 베개가 푹 젖어 있었다. 이상한 느낌이 들었다. 아침에 일어나 어머니께 말씀드리니, “개꿈이다, 네가 요새 아버지랑 같이 교과서 쓰면서 매일 세대차 난다고 아버지에게 투정하면서도 속으로는 미안한 생각이 있어 그런 꿈 꾼 거니까 이젠 아버지에게 말할 때 좀 예쁘고 고분고분하게 해라” 하고 무심하게 말씀하셨다.

그러고 나서 꼭 열흘 후인 7월17일 아버지는 친구분과 함께 속초로 피서를 떠났고 수영을 하던 중 심장마비로 돌아가셨다. 그래서 나는 내 일생 중 꼭 열흘 동안만 아버지에게 고분고분하고, 간혹 존대어를 섞어가며 예쁜 말을 골라 한 ‘착한 딸’이 되었던 것이다.

꿈이 아닌 현실 속의 아버지 영정 앞에서 “아버지, 미안해, 정말 미안해”하고 통곡하며 나는 너무나도 기가 막혔다. 왜 여섯 자식 중에 유독 내 꿈에만 그런 예시가 있었는지, 아마도 하느님이 내게 열흘 동안의 기회를 주신 것인지, 아니면 아버지와 가장 많이 시간을 보낸 자식에게 먼저 이별을 준비시킨 것인지.

아버지가 떠나시고 난 뒤 1주기 추모식에서 아버지와 절친하셨던 동국대학교 명예교수 이창배 선생님은 이렇게 말씀하셨다.

“장왕록 교수는 집안에선 좋은 가장이었고, 사람들에겐 아주 접근하기 쉬운 친구였고, 대학에선 좋은 교수였습니다. 그를 가까이에서 접한 사람 중 그의 부지런함과 행동의 날렵함에 감명을 받지 않은 사람이 없을 것입니다. 그는 촌시를 아껴 책을 읽고 원고를 썼습니다. 다방에서 친구를 기다리는 동안에도 원고의 교정을 보았고, 상대방과 대면하고 있으면서도 머릿속에선 다음 행동을 설계할 정도로 뛰고 또 뛰는 행동인이었습니다. 장 교수의 아호가 ‘우보(又步)’라는 것을 알고 계시겠지요. 걷고 또 걷는다는 뜻입니다. 본인이 지은 이 자화상의 뜻에 걸맞게 그는 부지런히 돌아다니며 일하기를 사랑했습니다.”

아버지와 함께 번역을 하고, 함께 영어 교과서를 집필하면서 나는 아버지의 ‘일하는 방법’을 전수받았다. 아버지는 그 어떤 학문적 이론보다 더 중요한 나름대로의 ‘장왕록 원칙’을 갖고 계셨다. 싫증이 나서 대충 넘어가려고 하면 아버지는 “독자들이 바보냐? 귀신처럼 좋은 글, 성실한 책 알아보는 게 독자다” 라고 하시면서 몇 번이고 다시 손을 보게 하셨다. 글을 쓸 때마다 아버지는 집요하다고 할 만큼 여러 번 교정을 보시기 때문에 나중에는 원고지에 글자 하나 들어갈 자리가 없을 정도였다. 번역을 할 때도 수십 번씩 교정을 보고 원작자를 찾아다니시면서 ‘독자가 얼마나 무서운데…’의 원칙을 철칙처럼 지키셨다.

‘장왕록 원칙’

아버지에 대한 나의 기억은 몇 가지 두드러진 이미지로 요약된다. 언제나 책상에 앉아 무엇인가 열심히 읽고 쓰시던 모습, 끝없이 선량하고 장난기마저 감도는 웃음띤 얼굴, 전화를 통해 들려오는 낭랑한 목소리, 호리호리한 몸매에 가볍고 빠르게 걸으시던 모습 같은 것들이다. 지금도 나는 하루에도 몇 번씩 길에서 손때묻은 책가방을 들고 팔랑팔랑 가볍게 어디론가 바쁘게 걸어가시는 아버지의 뒷모습을 본다.

아버지를 모셔놓은 천안공원묘지 입구에는 아주 커다란 바윗돌에 ‘나 그대 믿고 떠나리’라는 문구가 씌어져 있다. 누가 한 말인지, 어디서 나온 인용인지도 없이 그냥 밑도끝도없이 커다란 검정색 붓글씨체로 그렇게 씌어져 있다. 처음에는 좀 촌스럽고 투박한 말 같았는데, 어느 날 문득 그 말의 의미가 가슴에 와 닿았다.

중요한 것은 믿음인지도 모른다. 사랑하는 사람들이 이곳의 삶을 마무리하고 떠날 때 그들은 우리에게 믿음을 주는 것이다. 자기들이 못다 한 사랑을 해주리라는 믿음, 진실되고 용기 있는 삶을 살아 주리라는 믿음, 서로가 서로를 믿고 받아주리라는 믿음, 우리도 그들의 뒤를 따를 때까지 이곳에서의 귀중한 시간을 헛되이 보내지 않으리라는 믿음 말이다. 그리고 그 믿음에 걸맞게 살아가는 것은 아직 이곳에 남아 있는 우리들의 몫이다.

‘나 그대 믿고 떠나리’

며칠 전 미국의 거버 박사에게 안부 전화를 했다. 1950년대에 아이오와주립대에서 아버지를 가르치고 퇴임 후 1980년대에는 뉴욕주립대에서 나를 가르친 아버지와 나의 공동의 은사이시다. 올해 91세이신데 아직도 정정하시지만 가끔은 건망증이 심하다. 이번에 전화를 드리니까 아주 반색을 하며 말씀하셨다.

“아, 왕록아, 오랜만이로구나. 그런데, 영희가 죽은 지 몇 년 되었지?”

“선생님, 이름을 바꿔 기억하시네요. 제가 영희고 저희 아버지가 왕록이시죠.”

내가 대답하자 거버 박사가 너털웃음을 웃으며 말했다.

“참, 그렇지. 미안하다. 너희 둘은 모습도 많이 닮았고 말하는 것, 생각하는게 너무 닮았거든.”

또 지난번에는 학회에 갔더니 아버지 친구 되시는 교수님이 나를 찬찬히 뜯어보곤 이렇게 말씀하셨다. “장 선생은 신촌 로터리에 갖다놓아도 대번에 장왕록 교수 딸인 줄 알겠소. 어찌 그렇게 눈매가 꼭 닮았는지. 지난번 연하장 쓴 것 보니까 필체까지 닮았더군.”

이렇게 누가 보아도 아버지와 모습이 닮은꼴이라지만 정작 나는 아버지의 재능, 부지런함, 명민함을 제대로 물려받지 못했다. 아버지 가신 지 꼭 10년. 올 여름에는 10주기 추모식을 가질 예정이다. 기념으로 아버지와 내가 쓴 글들을 함께 모아 한 권의 책으로 낼 계획이고 내가 앞으로 정년퇴임하면 아버지의 호를 따서 ‘우보 번역연구소’를 운영하고 싶다.

아버지의 재기발랄함과 부지런함을 갖추지 못한 내가 감히 아버지의 일을 그대로 물려받은 것이 힘겹게만 느껴지지만, ‘내 뒤를 잇게 해야지’ 하셨던 아버지의 말씀대로, 신탁처럼 운명처럼 나는 아버지가 가셨던 길을 그대로 간다. 누가 말했던가, 사랑받는 자는 용감하다고. 아니, 사랑받은 기억만으로도 용감할 수 있다고. 나는 아버지가 내게 남겨주신 이 ‘큰 세상’에서 용감하게 아버지의 빈자리를 메워 나가며 아버지의 영원한 공역자, 공저자로 남을 것이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)