- 동아시아 6개국 중 한국이 ‘여아 선호’ 으뜸

- 남성 경제적 능력 저하가 큰 요인

- 20·30대는 딸, 50·60대는 아들 선호

두 아들을 둔 최지미(32) 씨는 2년 전 남편과 친정엄마의 반대를 무릅쓰고 셋째를 낳기로 결심했다. 당장 남편 속옷을 트렁크 팬티에서 삼각팬티로 바꾸고 배란일 2~3일 전에 부부관계를 가지려고 애썼다. ‘딸아들 구별해서 낳는 법’(고려문화사, 2012)에서 산부인과 의사인 저자가 코칭한 ‘딸 낳는 법’을 따라 한 것이다. 최씨는 “병원에서 딸이라는 말을 들은 날 기뻐서 펑펑 울었다”고 말했다.

한국이 ‘딸 선호’ 가장 강해

남아선호사상이 빠르게 사라진다는 건 우리 사회 곳곳에서 쉽게 감지된다. TV에선 ‘딸 바보’를 자처하는 아빠들이 종횡무진하고, 인터넷에선 딸과 주고받은 다정한 카톡 문자를 공개하는 글이 자주 눈에 띈다. ‘딸아들 구별해서 낳는 법’을 출간한 고려문화사 안성희 씨는 “딸 둔 집에서 아들 낳기 바라는 마음보다, 아들 있는 집에서 둘째는 꼭 딸이기를 바라는 간절함이 훨씬 더 크더라”고 전했다.

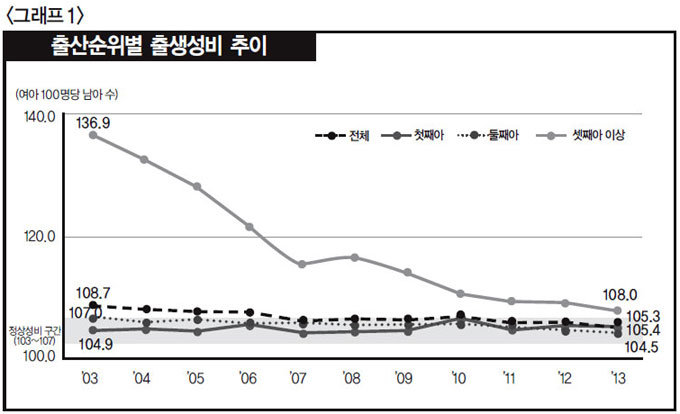

통계청의 출생성비 집계에서도 이런 경향은 뚜렷하게 나타난다(그래프1). 출생성비는 1990년 116.5(여아 100명당 남아의 수)로 정점을 찍은 이래 꾸준히 떨어져 2007년 이후 정상성비 구간(103~ 107)으로 들어왔다. 2013년 출생성비는 105.3으로 1981년 출생성비 통계를 내기 시작한 이래 최저 수준이다. 정상성비 구간을 벗어난 지역은 전국에서 경북(108.2)이 유일하다. 특히 셋째 자녀 이상의 출생성비를 보면 드라마틱한 감소를 확인할 수 있는데, 2003년 136.9에서 2013년 108로 10년 사이 크게 낮아졌다.

그렇다면 자녀 출산 시기에 있는 가정에 국한하지 않고, 우리 사회 전반적으로도 아들 선호에서 딸 선호로 바뀌었을까. 최근 이와 관련한 연구 결과가 나와 주목된다. 은기수 서울대 국제대학원 교수가 쓴 논문 ‘동아시아 사회의 자녀 성 선호’( 2013년 겨울호 수록)가 그것이다.

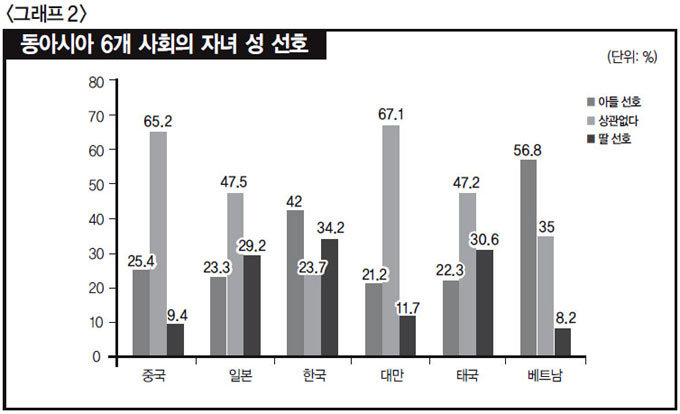

‘만일 귀하가 자녀를 한 명만 갖는다면 아들이 좋습니까, 딸이 좋습니까?’ 은 교수의 논문은 이 질문에 대한 동아시아 6개 사회(한국, 일본, 중국, 대만, 필리핀, 베트남)의 응답을 분석한다.

한국은 가장 독특한 결과를 나타냈다. 아들 선호(42%)와 딸 선호(34.2%)가 쌍봉(雙峰)을 이루며 동시에 두드러진 것이다. 딸 선호만 놓고 보면 6개 사회 중 딸 선호가 가장 강하다. ‘상관없음’으로 응답한 비율(23.7%)은 가장 낮다.

왜 한국 사회만 아들 선호와 딸 선호를 동시에 갖는 걸까. 연령별 자녀 성 선호에서 그 답이 나온다.

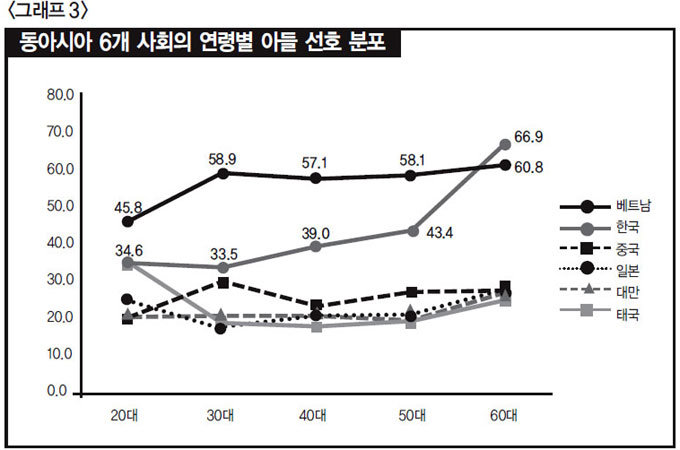

‘연령별 남아 선호’(그래프3)를 보면 일본 중국 대만 태국 베트남은 아들 선호 경향이 연령에 따라 별 차이가 나타나지 않는다. 베트남의 경우 20대의 아들 선호가 상대적으로 낮을 뿐, 30대 이상은 일관되게 높은 아들 선호를 보여준다.

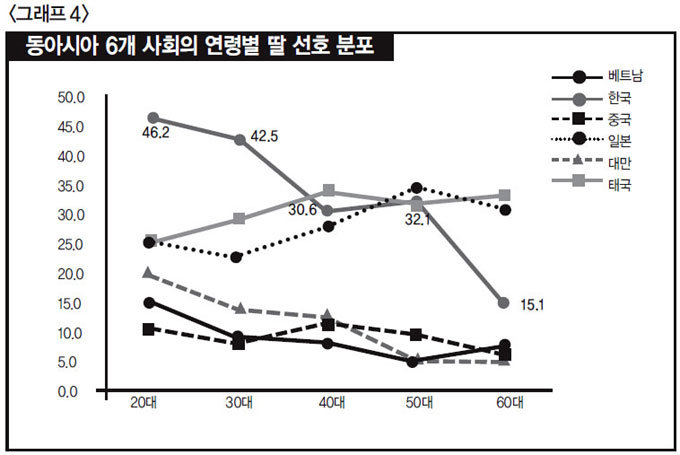

그러나 한국은 연령별 차이가 뚜렷하다. 연령이 높아질수록 아들 선호 비율이 가파르게 증가한다. 60대의 경우 뚜렷한 아들 선호 사회인 베트남보다도 아들 선호가 더 강하다(한국 66.9%, 베트남 60.8%). 반대로 ‘연령별 여아 선호’(그래프4)를 보면 연령이 높아질수록 딸 선호가 급격히 약해진다. 은 교수는 “지난 20~30년간 한국 사회가 얼마나 급격하게 변화했는지, 그로 인해 세대간 가치관 차이가 자녀 성 선호 측면에서 얼마나 큰지 확인할 수 있다”며 “세월이 지날수록 여아 선호가 강해질 것으로 본다”고 말했다.

한국 사회가 아들 선호에서 딸 선호로 빠르게 변화하는 배경은 무엇일까.

우선 딸 키우기가 더 쉽고 재밌다는 인식이 강해졌다. 여자아이가 공부도 더 잘하고 말썽도 덜 피운다는 것이다. 서울시내 대학 박모 강사는 “여학생이 남학생보다 훨씬 더 꼼꼼하고 목표 의식도 뚜렷해 끈기가 강한 편”이라고 말했다. 서울 강남구에 사는 주부 강모 씨는 “요즘 아들 둔 학부모가 남녀공학 중학교를 선호하는데, 그 이유가 중학생 때 여학생이 얼마나 똑똑하고 독한지 겪어보지 않으면 평생 모를 수 있기 때문”이라고 전했다.

최근 4~5년 전부터 ‘큰소리 내지 않고 우아하게 아들 키우기’ ‘아들은 원래 그렇게 태어났다’ ‘남자아이 심리백과’ 등 이른바 아들 양육서가 집중적으로 출간되는 현상도 이와 무관하지 않다. ‘작은 소리로 아들을 위대하게 키우는 법’(21세기북스, 2007)은 이 분야의 대표적인 스테디셀러인데, 반면 같은 저자의 딸 양육서 ‘딸은 세상의 중심으로 키워라’는 그다지 빛을 보지 못했다.

가정 내에서 자녀가 갖는 의미 변화도 딸 선호에 영향을 미친 것으로 짐작된다. 과거 자녀란 잘 교육시켜 사회적으로 성공한 사람으로 만들어야 하는 존재였는데, 요즘에는 자녀를 적게 낳아 키우는 재미를 느끼고 정서적으로 교감하는 것을 좀 더 중요한 가치로 여긴다. 최지미 씨도 딸을 간절히 원한 이유가 “딸은 정서적인 면에서 평생의 보험이라고 생각해서”라고 말했다.

“친정 남동생이 결혼하더니 아내와 처가만 챙기고 자기 엄마는 뒷전이더라고요. 제 시어머니는 아들만 둘인데, 좀 외로우신 것 같아요. 아들들이 나름대로 엄마를 챙긴다고는 하는데, 엄마 마음을 잘 몰라주는 것 같거든요.”

한편 은 교수는 “1997년 외환위기 이후 남성의 경제적 능력이 약해졌지만, 남성이 가정의 생계 책임자라는 사회적 인식은 여전하다는 괴리가 여아 선호의 배경 중 하나”라고 해석한다.

“1960, 70년대 농촌사회인 경기 이천에서 조사한 자료를 보면, ‘아들이 노후를 책임져주기 때문에 딸보다 아들이 중요하다’는 인식이 드러납니다. 그러나 아들에게 노후를 의지한다는 생각은 외환위기 이후 상당히 약해졌어요. 반면 가정의 생계는 남성의 의무라는 전통적 가치관은 여전해, 아들은 결혼 후에도 필요할 경우 부모가 경제적 지원을 해줘야 하는 부담스러운 존재가 됩니다.”

결혼 적령기의 아들을 둔 은퇴생활자 신모 씨의 경우가 한 예다. 그는 아들이 대학을 졸업한 지 5년이 지났음에도 여전히 비정규직으로 직장을 전전하는 것이 가장 큰 걱정거리다. 신씨는 “아무리 남자보다 능력 있고 돈 잘 버는 여자가 많아졌어도, 자기 딸보다 소득 적고 직장이 불안한 사위를 반기는 장인은 없다”며 답답해 했다.

남성과 여성의 가정 내 역할에 대한 상반된 인식은 성균관대가 매년 진행하는 한국종합사회조사에서도 드러난다. 비교적 최근 자료인 2012년 조사를 보면, ‘남자가 할 일은 돈 버는 것이고 여자가 할 일은 가정과 가족을 돌보는 것이다’란 문항에서 찬성보다는 반대 의견이 높다(찬성 38.5%, 반대 42.5%). 가정 내 남성과 여성의 전통적 역할에 대한 인식이 많이 달라진 것이다.

그러나 ‘취학 전 자녀가 있는 가정에서 엄마와 아빠의 가정/직장 생활 분할은 어떤 방식이 가장 나쁜가?’란 문항에서 응답률이 가장 높은 항목은 ‘아빠는 집에 있고 엄마는 전일제로 일하는 방식’(53.5%)이었다. 가정 내 성 역할에 대해 전통적인 인식이 여전히 남아 있다는 것을 엿볼 수 있다. 한편 ‘아빠는 전일제로 일하고 엄마는 시간제로 일하는 방식’에 대한 응답률(0.6%)이 ‘아빠는 전일제로 일하고 엄마는 집에 있는 방식’(3.1%)보다 낮아 생계를 주로 책임지는 것은 남성이되 여성이 이를 보조하는 방식을 좀 더 선호하는 것으로 해석된다.

우리는 왜 딸 혹은 아들을 선호할까. 그 이유를 더듬다보면 여성과 남성의 사회적 지위, 가정 내에서 여성과 남성의 역할 변화가 감지된다. 은 교수는 “자녀 성 선호 변화를 통해 가족에 대한 기대와 태도가 바뀌어가고 있음을 파악할 수 있으며, 이를 고려해 복지나 가족 정책이 달라져야 한다”며 “자녀 성 선호는 결코 사소한 주제가 아니다”고 강조했다.

※ ‘동아시아 사회의 자녀 성 선호’(은기수, 2013년 겨울호)는 한국·일본·중국·대만은 2006년 동아시아 사회조사 자료를, 태국과 베트남 북부는 2010년 가족조사 자료를 활용했다. 응답자는 △아들 △딸 △상관없음, 세 선택지 중 하나를 택했다. 이 조사는 18세 이상의 성인을 대상으로 했기 때문에 출산 시기 가정에 국한하지 않고 사회 전반의 자녀 성 선호를 파악하는 데 유용하다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)