- 북극성 최장 사거리 1470~1960㎞

- 남해 해저에서 괌 타격 가능 사거리

- 구식 기술 아닌 ‘그리드 핀’ 장착

- SLBM 탑재할 ‘신포급’ 잠수함 확보

6월, 8월에는 각각 무수단 중거리탄도미사일과 ‘북극성’이라고 이름 붙인 잠수함발사탄도미사일(SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile) 발사 시험에 성공했다. 핵무기를 투발할 여러 종류의 수단도 확보했거나 확보 단계에 도달한 것이다.

주목할 만한 점은 김정일이 미국의 공격을 막는 전쟁 억제에 방점을 찍고 비대칭 전력을 개발했다면, 김정은은 전쟁 억제뿐 아니라 유사 시 미군의 증원을 막는 등 실전 능력을 확충하는 수단을 강조한다는 점이다.

사거리 성능 특성 첫 분석

김정은은 현재 수준의 능력으로도 한국의 항구를 언제든 핵타격할 수 있다고 과시한다. 부산항 등은 전시 미군이 증원되는 통로다. SLBM 능력을 더욱 진화시키면 미국에 대한 제2격(second strike) 능력도 갖게 된다. 다만 아직까지는 SLBM을 핵추진 잠수함이 아닌 디젤 잠수함에 장착하는 수준에 머물러 미국 본토에는 위협이 되지 않는다.그렇다면 8월 24일 김정은이 쏘아 올린 SLBM 북극성의 능력은 어느 정도인가. 북극성의 사거리 등의 성능 및 특성을 분석하는 시뮬레이션을 최초로 수행했다. 북한이 개발 중인 SLBM에 미국은 KN-11이라는 이름을 붙였으나 이 글에서는 북극성이라고 표기한다.

SLBM은 잠수함이 바닷속에 잠수한 상태에서 발사하는 탄도미사일이다. 군사 강국이 보유한 SLBM 대부분은 수심 50m 정도로 잠수한 상태에서 탄도미사일을 발사하는 것으로 알려졌다.

잠수함이 수면으로 부상해 탄도미사일을 점화시키는 것을 핫 론치(hot launch)라고 한다. 핫 론치는 상대국의 정찰 자산에 의해 탐지, 식별되기에 은밀한 작전이 불가능하다. 은밀성을 유지하려면 수중에서 발사해야 하는데 이를 콜드 론치(cold launch)라고 한다. 콜드 론치로 SLBM이 발사될 때 케이스에 담긴 상태로 사출된다. 사출된 케이스가 수면으로 솟구치는 순간 폭발 볼트에 의해 분리되면서 SLBM이 점화된다.

콜드 론치의 핵심 기술은 탄도미사일을 내장한 케이스가 잠수함에서 사출돼 수면으로 부상할 때 폭발 볼트의 의해 정확하게 분리되는 것, 그리고 점화된 뒤 정상적으로 가속하는 것으로 기술적 난도가 매우 높다.

수중 사출에는 수직 또는 사선 사출 방식이 있다. 중국의 SLBM 쥐랑(JL)-2나 미국의 트라이던트는 사선으로 사출된다. 미사일 발사에 실패할 경우 잠수함이 피해를 입지 않도록 하기 위해서다. 북한도 초기에는 사선으로 시험 발사했으나 최근에는 수직에 가깝게 발사한 것으로 추정된다.

‘그리드 핀’ 쓴 까닭

북한은 6월 성공적으로 발사한 무수단 하단에 8개의 격자형 날개(그리드 핀)를 장착했다. 8월 24일 발사한 북극성 하단에도 8개의 그리드 핀을 장착했다. 일부 언론과 군에서는 그리드 핀을 옛 소련의 미사일에서나 볼 수 있던 퇴물 기술로 언급했는데, 이는 사실이 아니다. 그리드 핀은 유도미사일 기술 가운데 상대적으로 최근에 개발된 것이다.

대부분의 유도 무기는 동체에 평행하게 장착되는 평면형의 제어 핀을 사용해왔다. 이들 핀은 미사일이 표적을 향해 기동함에 따라 미사일 동체를 좌우(요, yaw) 방향, 상하(피치, pitch) 방향, 회전(롤, roll)하는 방향으로 움직이도록 수평 및 수직면에서 힘을 생성하기 위해 앞뒤로 회전한다.

반면 그리드 핀은 꼬리 부분에 장착돼 미사일을 제어한다. 와플을 굽는 틀과 유사한 격자형 구조로 채워진 사각형 상자 형태다. 상자 모양의 구조는 격자형 벽을 얇게 함으로써 무게를 줄이고 재료의 단가를 낮추며 강도를 높일 수 있다. 또한 핀의 형상 및 코드 길이 덕분에 발사 전에 쉽게 접을 수 있으며, 발사 후 쉽게 전개할 수 있다는 장점이 있다. 요컨대 북한이 6월에 발사한 무수단과 8월에 발사한 북극성에 장착된 그리드 핀은 퇴물 기술이 결코 아니다.

북한은 왜 SLBM에 그리드 핀을 장착했을까. 거의 수직으로 상승하는 고각 발사에서는 미사일의 자세를 안정시키는 게 쉽지 않다. 북한도 초기엔 자세 안정화를 위해 평면 제어핀이나 소형 추력기 또는 로켓을 사용하는 기술 등을 검토했을 것으로 추정되지만, SLBM의 경우 잠수함의 수직발사관에 장착해야 하기에 평면 제어 핀 대신 그리드 핀을 적용한 것으로 보인다.

북한이 8월 24일 발사한 북극성은 약 500㎞를 비행해 일본의 방공식별구역(JADIZ, Japan Air Defense Identification Zone)에 떨어졌다. SLBM 발사에 실질적으로 성공한 것으로 평가된다. 2단의 고체추진제 로켓으로 구성된 북한의 신형 SLBM은 사거리가 2000여㎞에 달할 것으로 우리 군은 추정했다. 500㎞의 비행 거리는 고각 발사를 통해 사거리를 최소로 줄인 것이다. 또한 대기권 재진입 기술을 확보한 것으로 추정된다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

최장 1960㎞ 날아간다

그렇다면 핵탄두 혹은 재래식 탄두를 수중에서 투발하는 북한의 현재 능력은 어느 정도일까. 8월 24일 발사한 북극성의 외형 및 형상을 기반으로 미사일의 사거리, 최고 고도, 고각 발사의 특성 등에 대해 수행한 시뮬레이션 결과를 공개한다.

북극성은 2단 및 페어링을 포함한 형상 측면에서는 중국의 쥐랑-1과 유사하나, 제원에서는 미국이 최초로 개발한 폴라리스-A1과 매우 유사하다. 상당 부분에서 폴라리스-A1을 모방해 개발한 것으로 추정된다.

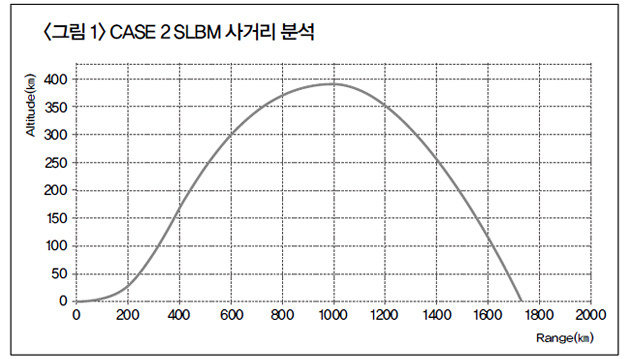

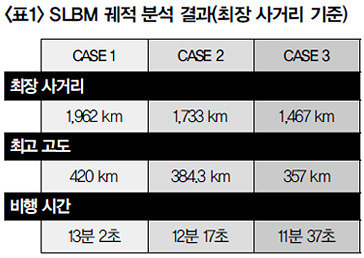

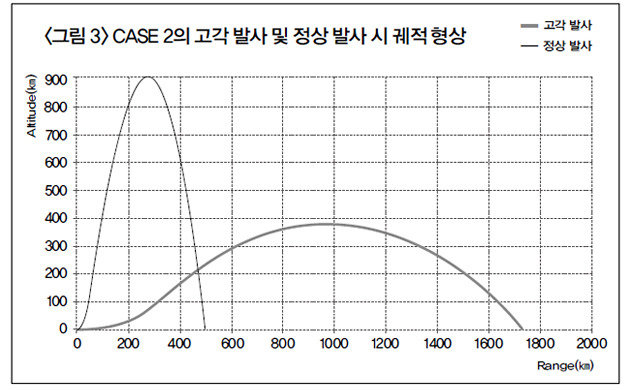

〈표1>은 북극성을 최소 에너지의 정상적인 궤적으로 발사할 때 Case 1, Case 2, Case 3의 각 경우에 대한 최장 사거리 및 최고 고도를 분석한 결과다. 추정된 추진제 중량에 따라 1470~1960㎞를 비행하는 것으로 분석됐다. 각 경우의 궤적에서 최고 고도는 357~420㎞다. 〈그림1>은 Case 2의 최장 사거리 및 최고 고도를 그래프로 나타낸 것이다.

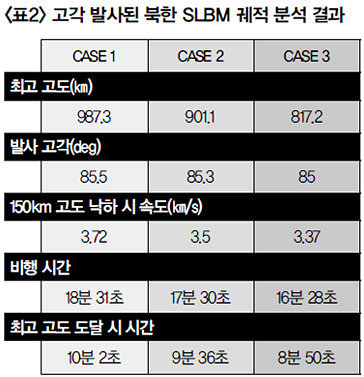

SLBM을 고각 발사해 사거리 500㎞ 내 목표물을 타격하는 것(Case 2)을 가정했을 때, 고도 150㎞에서 낙하 시점의 속도가 약 3.5㎞/s로 마하 10에 가장 근접한 것으로 확인된다. 이때 발사 고각은 약 85.3도이고, 도달 최고 고도는 900㎞ 정도다.

결론적으로 8월 24일 발사된 북한의 고체추진제 SLBM이 정상적으로 발사됐을 때 최장 사거리는 추정되는 추진제 중량에 따라 1470㎞에서 1960㎞에 달하는 것으로 분석됐으며 최고 고도는 357㎞에서 420㎞ 수준일 것으로 추정된다. 서울에서 괌 앤더슨 기지까지의 거리는 3200㎞다. 시뮬레이션 결과대로라면 북한 잠수함이 남해 등으로 내려와 북극성을 발사할 경우 타격이 가능한 것이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)