- 한반도의 등줄산맥은 백두대간인가, 낭림·태백산맥인가? 지난 20년 동안 일제시대에 만들어진 현행 산맥체계를 둘러싸고 논란이 끊이지 않았다. 이에 국토연구원은 올해 초부터‘위성영상을 이용한 한반도 산맥체계 재정립 연구’ 프로젝트를 수행하고 있다. 현행 산맥체계와 백두대간 산맥체계의 과학적 근거를 분석해 한반도 산맥체계를 재정립하고, 일제에 의해 ‘창지개명(創地改名)’된 우리 산맥들에게 새 이름을 찾아주지는 취지다.

현재 우리가 알고 있는 한반도의 산맥체계는 일제가 조선을 침탈하기 위해 갖가지 공작을 꾸미던 1900년대 초 일본인 지질학자 고토 분지로(小藤文次郞)가 조사한 지질구조에 그 뿌리를 두고 있다. 즉 현재의 산맥체계는 일제가 식민지 수탈 차원에서 한반도의 지하자원을 조사하는 과정에 생겨난 산물인 것이다.

創地改名된 땅이름, 산맥이름

고토 분지로는 망아지 네 마리와 여섯 사람을 동원해 14개월 동안 한반도 전역의 지질구조를 조사했다. 그리고 1903년 ‘조선산악론’이란 논문을 발표했는데 이 논문에서 그는 백두대간을 동강내고 낭림산맥과 태백산맥을 한반도의 등뼈줄기로 삼아 산맥이름들을 붙였다. 이는 백두산 정기를 한민족의 마음속에서 지워버리려는 민족문화 말살정책의 하나로 진행된 것으로 보인다. 그럼에도 광복 반세기가 지난 지금까지도 ‘창지개명(創地改名)’된 땅이름과 산맥이름을 그대로 쓰고 있는 것이 우리의 현실이다.

고토 분지로가 한반도 땅을 답사했던 20세기 초반의 기술여건으로는 기껏 1년이 조금 넘는 기간에 고작 망아지 네 마리와 여섯 사람을 동원해 한반도 전역을 샅샅이 조사할 순 없는 노릇이었다. 그는 단지 땅 밑의 지질구조에 관심을 갖고 우리나라의 산맥체계를 스케치했다. 그러므로 그의 논문은 땅 위의 산맥체계를 제대로 반영하지 못했을 뿐만 아니라, 지질학적으로도 증거를 분명히 제시하지 못하는 한계를 안고 있다.

그럼에도 우리나라 산맥체계는 지난 100년간 뚜렷한 과학적 검증 절차도 밟지 않은 채 고토 분지로의 이론적 틀 안에 갇혀 있는 실정이다. 또한 고토 분지로의 한반도 산맥분류체계와 명칭이 각 교과서 저자에 의해 조금씩 달리 표기돼 원본과 크게 다를 뿐 아니라 심지어 지리교과서마다 조금씩 다르게 수록되어 있다.

그렇다면 우리 선조들은 고토 분지로 이전엔 큰 산줄기에 이름을 붙여 불렀던 적이 없는 것일까. 그렇지는 않다. 조선후기에 편찬된 지리서인 ‘산경표(山經表)’를 보자.

우리 선조들은 한반도 전역의 큰 산과 고개를 15개의 산줄기, 즉 1대간(大幹), 1정간(正幹), 13정맥(正脈)으로 구분했다. 백두산에서 두류산, 금강산, 설악산, 오대산, 속리산을 거쳐 지리산까지 이어지는 큰 산줄기를 ‘백두대간(白頭大幹)’이라 불렀다. 지금으로 치면 이른바 마천령산맥, 함경산맥, 낭림산맥, 태백산맥, 소백산맥의 일부분씩을 이은 산줄기가 백두대간이다. 그리고 두류산에서 함경북도 내륙으로 이어지는 산줄기를 ‘장백정간(長白正幹)’이라 불렀다. 또 청천강 이북에 ‘청북정맥’이 있고, 그 이남에 ‘청남정맥’이 있다. 이것이 바로 옛 사람들이 산줄기를 표시했던 방법이다.

백두산이 한반도의 중심

본디 우리 민족의 자연관은 자연조화사상이었다. 이러한 자연관은 산에 대해서도 예외가 아니다. 생활환경의 큰 배경이 되는 산과의 조화는 산과 관련된 문학, 풍류, 종교 등에 반영되었다.

조선시대 이전 산에 대한 인식체계를 찾아볼 수 있는 문헌은 통일신라 후기 때 도선(道詵, 827∼898)이 쓴 ‘옥룡기(玉龍記)’다. 도선은 여기서 ‘우리나라 지맥은 백두산에서 일어나 지리산에서 그치는데, 그 산세는 뿌리에 물을 품은 나무줄기의 지형을 갖추고 있다(我國始于白頭終于智異 其勢水根木幹之地)’며 우리 국토를 한 그루의 나무에 비유했다.

현재 조선시대 여러 학자들이 산줄기체계에 대해 서술한 기록이 전해지고 있다. 이익(李瀷, 1681∼1763)은 ‘성호사설(星湖僿說)’의 ‘천지편하지리문(天地篇下地理門)’에서 제목 중 하나를 ‘백두정간’이라고 하고 그 내용 중 백두대간이란 용어를 사용했다.

《백두산은 우리나라 산맥의 조종이다. … 그 왼쪽 줄기는 동해를 끼고 뭉쳐 있는데, 하나의 큰 바다와 백두대간(白頭大幹)은 그 시작과 끝을 같이하였다. … 대체로 그 한 줄기 곧은 대간이 백두산에서 시작하여 태백산에서 중봉을 이루고 지리산에서 끝났으니, 애당초 백두정간이라 이름 지은 것은 뜻이 있어서일 듯하다.》

이중환(李重煥, 1690∼?)은 ‘택리지(擇里志)’에서 한반도 산맥에 대해 조선산맥, 백두대맥, 백두남맥, 대간 등의 표현을 썼다. 또한 신경준(申景濬, 1712∼81)은 ‘산수고(山水考)’의 서두에서 ‘하나의 근본에서 만 갈래로 나누어지는 것이 산(山)이요, 만 가지 다른 것이 모여서 하나로 합하는 것이 물(水)이다’라고 말하면서 우리나라 산천을 산경(山經)과 산위(山緯), 수경(水經)과 수위(水緯)로 나누어 파악하였다. 즉 산줄기와 강줄기의 전체적인 틀을 날줄로 삼고, 지역별 산과 강에 대한 자세한 특징과 내용을 씨줄로 엮어 국토를 정리한 것이다.

이상 여러 문헌과 고지도에 나타나는 조선시대 산 인식체계의 공통점은 바로 백두대간 산줄기의 흐름이 거의 일치한다는 것이다. 현행 산맥체계와 달리 백두산에서 금강산, 태백산, 소백산의 죽령을 지나 지리산에 이르는 산줄기가 중간에 끊어지지 않는다는 것 또한 공통된 인식이다.

신경준은 조선후기 지리서인 ‘산경표’에서 산의 줄기와 갈래, 그리고 산의 위치를 족보 형식으로 일목요연하게 나타내면서 백두대간, 정간, 정맥 등으로 산줄기에 위계를 부여하였다. ‘산경표’는 우리나라의 산줄기와 그 분포를 백두산을 중심으로 하여 백두대간(白頭大幹), 장백정간(長白正幹), 낙남정맥(洛南正脈), 청북정맥(淸北正脈), 청남정맥(淸南正脈), 해서정맥(海西正脈), 임진북예성남정맥(臨津北禮成南正脈), 한북정맥(漢北正脈), 낙동정맥(洛東正脈), 한남금북정맥(漢南錦北正脈), 한남정맥(漢南正脈), 금북정맥(錦北正脈), 금남호남정맥(錦南湖南正脈), 금남정맥(錦南正脈), 호남정맥(湖南正脈) 등 1대간, 1정간, 13정맥으로 분류하였다.

‘산경표’ 산맥체계의 특징은 대간과 정간을 제외하면 대부분 하천의 수계를 기준으로 산줄기를 분류했다는 점이다. 또 산줄기의 맥락과 명칭을 체계화하여 대간, 정간, 정맥으로 산줄기에 위계를 부여하고, 산의 분포와 위치를 줄기 또는 맥으로 파악하여 끊어짐 없이 이어지는 것으로 이해하였다. 무엇보다 백두산을 국토의 중심 또는 출발점으로 인식했다는 점이 ‘산경표’의 두드러진 특징이라 하겠다.

한편 현채가 쓴 ‘대한지지’(1899)는 갑오경장 이후 현대 교육과정에서 사용된 최초의 지리교과서다. 이 책은 백두산을 전국 산의 조종(祖宗)으로 여기며 산줄기를 정간이라 칭하고 정간이 지리산에 이르러 끝난다고 설명한다. 통감부 설치 이후의 지리교과서인 장지연의 ‘대한신지지’(1908)는 “백두산에서 뻗은 백두산맥이 지리산에서 끝나니 이를 두류라 한다”고 적고 있다. 이와 같이 통감부의 간섭을 받지 않고 편집된 개화기 시절의 지리교과서는 조선시대 산줄기 체계를 이어받고 있다.

그러나 일본인을 비롯한 외국인들의 연구로 전통적인 산줄기 체계가 흔들리고 백두산의 위상이 추락하기 시작했다. 1903년 ‘조선산악론’을 발표한 고토 분지로는 리히트호펜((F.F.von Richthofen) 분류방법을 사용했는데, 지질학적 증거가 뒷받침되지 않을 뿐더러 논리적으로 맞지 않는 부분이 많아 유럽의 학자들로부터 비판을 받았다.

한편 일본학자 다데이시(立岩巖)는 1976년 ‘조선-일본열도지대지질구조론(朝鮮-日本列島地帶地質構造論考)’에 새로운 한반도 산맥지도를 수록했다. 이 지도는 국립지리원(현 국토지리정보원)에서 발행한 ‘한국지지 총론’과 권혁재의 ‘한국지리’를 통해 우리나라에도 소개되었고, 현재 우리나라 지리교과서에 실린 산맥지도의 근간이 되고 있다. 이 책에선 태백산맥이 세 줄기로 표시되는 등 고토 분지로의 산맥체계에 충실한 일면이 드러난다.

한편 독일의 지리학자 라우텐자흐(H. Lautensach)는 1933년 3월부터 9개월 동안 우리나라를 광범위하게 답사한 후 그 결과를 토대로 1945년에 ‘코리아 : 답사와 문헌에 기초한 지리학’을 저술했다. 라우텐자흐가 기록한 한반도의 산맥지도는 아주 단순할 뿐 아니라 일본학자들의 그것과도 완전히 다르다. 라우텐자흐는 태백산맥과 낭림산맥이 원산호(元山弧·함경남도 원산의 약간 둥글게 생긴 지형)에서 합쳐지는 것을 보고 이 두 산맥을 한국의 주산맥(Main Korean Range)이라 명명했다. 그는 특히 태백·낭림·소백·함경산맥은 굵은 선으로, 차령·노령·묘향·적유령·마천령 등의 산맥은 가느다란 선으로 나누어 표시하였다.

백두산을 한반도의 중심이자 출발점으로 인식한 ‘산경표’의 존재가 1980년대 초부터 알려지기 시작하면서 백두대간을 중심으로 한 전통적 산 인식체계에 대한 국민적 관심이 높아졌다. 아울러 현재 교과서에 실린 우리나라 산맥체계의 정당성에 대한 논란이 학계와 전문가, 그리고 일반 국민 사이에서 끊이지 않고 있다.

한반도 산맥체계 논란

‘산경표’의 백두대간체계를 한반도 산맥체계로 사용해야 한다고 주장하는 쪽에서는 현행 산맥체계가 백두대간(백두산에서 지리산으로 이어지는 산줄기)을 분절해놓고 있어 한반도 산의 조종(祖宗)이자 민족의 영산인 백두산이 중요한 의미를 갖지 못한 채 여러 산 가운데 하나로 전락했다고 비판한다. 또한 교과서에 수록된 산맥체계는 ‘땅 위의 지형’보다는 ‘땅 속의 지질구조’를 바탕으로 산맥을 분류했으나 이에 대한 지질학적 증거도 명확하지 않다는 점에서 비판의 대상이 되고 있다.

한편 지형학을 연구하는 쪽에서는 ‘산경표’의 산맥체계는 분수령(分水嶺)체계의 산맥론으로, 하천에 의해 단절된 산맥은 지질학적으로 연속성이 있더라도 산맥으로 간주하지 않고 있다고 비판한다. 즉 산맥은 많은 경우 분수령이 되기도 하지만, 분수령체계가 곧 산맥은 아니라는 지적이다. 이들은 지형학적으로 하천에 의해 절단되어 있다 하더라도 같은 방향의 융기 축에 의하여 형성된 산맥은 연속된 산맥으로 봐야 한다고 주장한다.

한반도 산맥체계에 대한 논쟁이 끊임없이 계속되는 이유 중 하나는 산맥에 대한 개념을 서로 다르게 정의해 사용하기 때문이다. 두산세계대백과사전은 ‘산맥이란 산지에서 산봉우리가 선상(線狀)이나 대상(帶狀)으로 길게 연속되어 있는 지형’이라 정의한다. 브리태니커사전은 ‘산맥이란 산지가 좁고 길게 연속되어 있는 지형으로, 한 개의 능선이 맥을 이루고 있는 것’이라 서술한다. 지형학백과사전(The Encyclopedia of Geomorphology)도 규모나 연속성을 산맥의 기준으로 삼고 있을 뿐, 산맥의 형성과정은 고려하지 않는다. 또한 일본의 지리학사전은 ‘산맥이란 산정(山頂)이 길게 선상으로 연속하는 것’이라 정의한다.

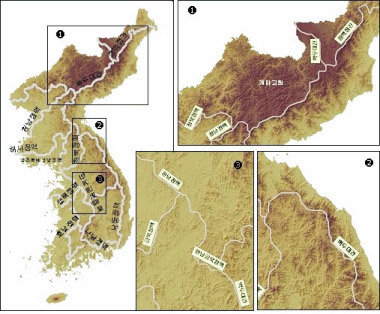

<그림A>‘산경표’의 백두대간체계와 지형모형을 중첩한 자료.

일부 학자의 경우 지형의 형성과정이나 땅 밑의 지질학적 특성을 산맥의 정의기준이라고 주장하는데, 이는 보편적 정의가 아니며 일반인의 상식에 어긋난다. 지형 및 지질 특성은 단지 산맥의 구조나 특성을 설명하는 부차적 요인일 뿐이다(이처럼 논란이 끊이지 않자 교육부는 2004년 1학기부터 초중고교 사회과 교과보완용 지도자료에 백두대간체계와 현행 산맥체계를 동시에 소개하여 교육에 활용하도록 했다).

위성영상 이용한 산맥체계 연구

20년이 넘도록 계속되어온 한반도 산맥체계에 대한 논쟁, 즉 ‘현행교과서의 산맥체계’와 ‘산경표의 백두대간체계’ 사이의 과학적 증거 없는 논쟁에 종지부를 찍기 위해서는 정확한 분석과 검증을 통해 현행 산맥체계의 문제점을 지적하고 올바른 산맥체계를 재정립하는 연구가 필요하다.

현재 이러한 연구에 필요한 기술은 충분히 발전되어 있다. 정보기술 발달로 탄생한 위성영상처리기술과 지리정보시스템(GIS)의 공간분석기법을 활용하면 짧은 기간에 넓은 지역의 지형과 지질현황을 정교하게 분석할 수 있다. 위성영상을 이용하면 실제 현장답사가 불가능한 영역에서도 지형과 지표현황에 관한 자료를 취득할 수 있으며 수치표고자료(Digital Elevation Model·지형의 한 지점의 해수면으로부터의 높이를 입체적으로 나타내 컴퓨터에서 활용할 수 있도록 한 자료)를 이용하면 지표의 입체적 모형을 컴퓨터에 그대로 구현할 수 있다. 또 전산화된 지질도를 이용해 지질구조, 생성원인, 생성시기를 쉽게 분석할 수 있다. 이와 같은 방법을 활용한다면 한반도 전체의 산지 분포와 그 유기적 관계를 파악할 수 있는 것이다.

현재 국토연구원 GIS연구센터는 우리나라 산맥체계를 둘러싼 논란을 해소하고 과학적인 방법으로 정확한 산맥도를 작성하기 위해 올해부터 ‘위성영상을 이용한 한반도 산맥체계 재정립 연구’를 수행하고 있다. 또 연구결과를 국민들에게 널리 알려 한반도 산맥체계에 대한 정확한 개념과 지식을 확립해나가기 위해 지난 7월11일 ‘우리산맥바로세우기포럼’을 창립했다.

국토연구원은 전통지리서의 산맥체계와 현행교과서에 수록된 산맥체계의 특징과 문제점을 분석하기 위해 ‘지형모델링’ 방법을 이용했다. 먼저 한반도 전체의 수치표고자료와 지질현황도를 마련해 컴퓨터에 데이터베이스를 구축한 뒤 수치표고자료를 이용해 산출한 지형모형 위에 ‘산경표’의 백두대간체계를 중첩하여 비교해보는 것이다.

에서 보는 바와 같이 전체적으로 백두대간 체계는 지형모형에서 고도가 높은 산지의 분포와 유사한 경향을 보인다. 그러나 개마고원 지대(①지역)의 경우 현행 산맥체계는 서부지역을 낭림산맥으로 명명하며 한반도의 등줄기 산맥으로 표현하는 데 반해, ‘산경표’는 개마고원 지대의 높은 산들을 무시하고 있다. 지형모형을 살펴보면 개마고원 일대에도 하나의 큰 산줄기가 있는 게 분명하다. ②지역의 경우에도 산맥으로 인정할 만한 산줄기가 발견되는데, 백두대간체계는 더러 이를 생략하고 있다.

③지역은 한강 남부의 한남정맥과 금강 북부의 금북정맥이 만나는 한남금북정맥과 백두대간이 이어지는 지역이다. 그러나 이 지역을 놓고 논란이 많다. 한남정맥과 한남금북정맥이 만나는 산줄기는 연속성이 없다고 볼 수 있는 정도이기 때문이다. 심지어 ‘산경표’를 신봉하는 사람들조차 ③지역을 산맥으로 봐야하는지에 대해 의구심을 표한다. 아마도 조선시대에 한양을 중시하다 보니 다소 억지스럽게 산맥으로 구분한 게 아닌가 싶다.

한편 입체적인 수치표고자료를 이용하면 산맥의 줄기를 훨씬 쉽게 파악할 수 있다. 예를 들어 지난 5월 지리산 현장답사에서 지리산 영신봉에 올라 낙남정맥이 백두대간을 분기해 뻗어나가는 방향을 관찰했다. 그러나 시각적으로 정맥의 흐름을 구분하기가 매우 어려웠다. 그러한 경험은 지난 6월 속리산 천황봉을 답사했을 때도 마찬가지였다.

그러나 컴퓨터에 입체의 가상지형을 만들어 이용하면 이러한 문제는 해결된다. 산지의 모습을 실제 현장에서 보는 것같이 다양한 방향에서 조감해볼 수 있을 뿐만 아니라 시뮬레이션도 가능하다. 이를 통해 실제 산의 모습과 함께 산지의 높이도 시각적으로 쉽게 구분할 수 있어 백두대간의 지리산 일대, 그리고 천왕봉, 영신봉, 삼신봉 등의 연속된 산맥을 확인할 수 있다. 또 현장답사에서는 눈으로 구분하기 어려웠던 낙남정맥의 분기점과 백두대간과 낙남정맥의 위계, 낙남정맥이 뻗어나가는 방향 등을 명확하게 확인할 수 있다.

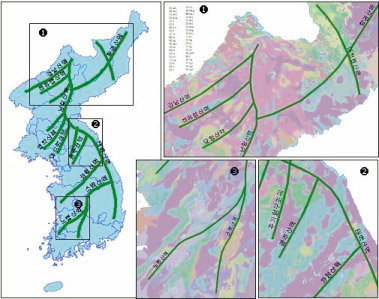

<그림B>지질현황도와 비교한 현행 산맥체계.

의 ①지역은 낭림산맥이 지나는 부분을 제외하면 대부분 산맥의 분포가 지질현황과 상관없이 설정된 것으로 판단된다. 동일한 지질층이 하나의 산맥을 이루고 있는 부분은 낭림산맥 일대만 해당된다. ②지역을 지나는 태백산맥은 신생대 퇴적암류와 백악기 화강암류가 서로 교차하는 지역을 관통하고 있기 때문에 지질현황이 전혀 고려되지 않은 채 설정된 것으로 보인다. 또한 이 지역을 지나는 광주산맥과 차령산맥도 지질현황을 고려해 정의한 것으로 받아들이기 어렵다. ③지역에는 노령산맥과 소백산맥이 지나는데, 이 지역 역시 지질 현황과 상관없이 산맥이 지나고 있다.

이와 같이 지질현황도에 현행 산맥도를 중첩하는 간단한 분석을 통해 현행 산맥체계가 지질구조를 근거로 설정됐다는 주장은 과학적 근거가 없다는 결과를 얻었다.

또한 고토 분지로의 산맥지도 원본을 그대로 전산 입력하여 지질현황도와 비교해봤는데, 극히 일부 지역을 제외하고는 대부분 지질구조와 산맥이 일치하지 않는다는 결과를 얻었다. 일부 일치하는 지역은 고토 분지로가 직접 현장을 답사한 지역인 것으로 추측된다. 따라서 현행산맥체계가 지질학적 구조를 근거로 정립됐다는 학설은 받아들이기 어려운 실정이다.

일본학자들에 의해 지질현황을 바탕으로 작성됐다는 현행 산맥체계는 그 동안 변형과 단순화 과정을 거친 것으로 보인다. 현행 산맥체계를 지형모형 위에 중첩했을 때 실제 산지의 분포와 유사한 경향을 확인할 수 있었다. 현행 산맥체계는 백두대간체계에 비해 현실 지형의 고도분포와 덜 유사하지만 산지의 분포현황에 있어서는 매우 유사한 것으로 나타났다. 즉 일부 지형학자들은 “산맥체계는 지질구조를 바탕으로 정립되어야 한다”고 주장하면서 “현행 산맥체계가 그러한 지질구조를 근거로 설정되어 있다”고 보고 있으나, 실제 과학적 분석을 해본 결과 지질구조의 근거는 희박하고 오히려 산지분포, 즉 산줄기의 흐름을 더 많이 반영하고 있는 것으로 밝혀졌다.

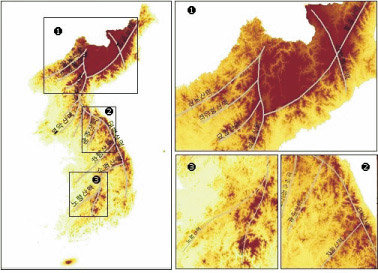

<그림C>지형현황도와 비교한 현행 산맥체계.

이상의 분석 결과를 놓고 볼 때 현행산맥체계가 지질학적 근거에 의해 정립됐다는 학설은 받아들이기 어렵다. 지질현황과 실제 산맥체계의 유사성은 거의 찾아볼 수 없었으며 단층과의 유사성도 신뢰할 수 없는 수준이다.

고토 분지로의 원본이 다소 변형된 현행 교과서의 산맥체계는 한반도 지형을 이해시키려는 교육적 차원에서 점차 단순화되면서 산지의 분포나 산줄기의 연속성에 맞추어 변형되어온 것으로 판단된다.

다시 그리는 한반도 산맥지도

현행 산맥체계는 분류기준이 명확하지 않고 기준에 대한 증거제시가 불가능하다는 점 때문에 비판받는다. 따라서 이를 해결하기 위해서는 먼저 객관적이고 과학적인 산맥체계 분류기준을 설정해야 한다. 산맥의 개념 정의에서부터 시작해 누구나 납득할 수 있고 분명한 근거를 제시할 수 있는 분류기준을 설정해야 한다.

앞서 살펴본 바와 같이 산맥에 대한 여러 가지 정의들의 공통점은 산맥이란 산봉우리가 선상(線狀)이나 대상(帶狀)으로 길게 연속되어 있는 지형이라는 점이다. 따라서 산맥의 규모와 연속성을 분류기준으로 설정해야 할 것이다. 물론 규모의 정도와 연속성의 기준에 관한 연구는 계속되어야 한다. 아울러 산맥들간의 분기점을 설정하는 근거를 세우는 것도 중요한 일이다.

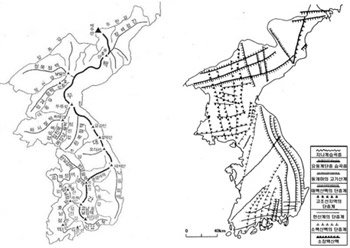

조선시대 산맥체계의 인식을 보여주는 ‘산경표’의 백두대간체계(왼쪽)와 1903년 일본인 지질학자 고토 분지로가 지질구조를 기준으로 작성한 산맥체계(오른쪽).

지리정보시스템(GIS)의 공간분석방법 중 지형에 대한 수문 특성을 분석하는 방법론을 활용하면 산의 능선을 보다 쉽게 추출할 수 있다. 현재 홍수에 대비하거나 댐을 짓는 등 실용적 목적으로 하천에 대한 컴퓨터 분석 알고리즘은 많이 연구돼 있다. 그러나 산지 능선을 추출하는 기술 개발은 거의 없는 실정. 따라서 고도값에 ‘-1’을 곱해 땅을 뒤집으면 하천 분석 알고리즘을 활용할 수 있게 된다. 앞으로는 능선의 모양을 그대로 살리면서 산지의 연속성을 판별할 수 있는 보다 진전된 방법론이 개발될 필요가 있다.

산맥체계 분류기준 설정과 함께 매우 중요한 과제는 산맥 이름을 어떻게 부여할 것인가라는 문제이다. 현행 산맥체계는 각각의 산맥에서 대표적인 산의 이름을 따와 산맥 이름을 지었고 특별한 위계나 체계적 구분 없이 모두 산맥으로만 표기하고 있다.

반면 신경표의 백두대간체계는 강 이름을 기준으로 삼아 산맥 이름을 지었고 간·정간·정맥으로 그 이름을 체계적으로 구분하였다. 청천강 북쪽에 있는 산맥을 ‘청북정맥’이라 부르는 식이다. 북한은 ‘산줄기’란 용어를 사용하면서 대표적인 산의 이름을 산줄기 이름으로 사용하고 있다. 북한은 또한 등줄기를 ‘백두대산줄기’라며 따로 구분하여 표기하고 있다.

산맥체계는 우리 국토를 인식하는 중요한 지식체계인 만큼 국토에 나타난 산맥의 유기적 관계를 파악할 수 있도록 체계적으로 산맥 이름을 부여해야 할 것이다. 또한 국민적 정서에 부합되도록 국민의 여론을 수렴하는 방안도 모색돼야 한다.

이렇게 새로 정립한 산맥체계를 바탕으로 새로운 산맥지도가 작성되면 여러 분야에서 활용할 수 있겠지만, 아마도 교육분야에서 가장 많이 이용하게 될 것이다.

그러므로 학생과 교사들이 한반도 지형을 잘 이해하고 이용하기 쉽도록 산맥지도를 작성해야 한다. 또한 지형모델링을 통해 구축된 사이버지형 위에 새롭게 정립된 산맥을 표기해 컴퓨터에서도 쉽게 조망해볼 수 있도록 모형을 구축하는 것도 국민에게 매우 유익한 일이 될 것이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)