- 취업 걱정에 잠이 오지 않는가. 먹고사는 문제가 발등에 불인가. 그렇다면 논어를 펴라.

- 가난하고 비천한 젊은 날을 보낸 공자는 어깨 무거운 우리 청년들에게 해줄 말이 많다. 공자는 묻는다.

- 고작 밥벌이를 해결하기 위해 노예처럼 ‘채용’될 것인가, 아니면 나의 자존과 자유를 확보하면서 조직과 공생하는 ‘초빙’의 길을 갈 것인가.

2010 외국인 투자기업 채용박람회에 몰려든 취업 준비생들.

평민계층은 사(士)와 민(民)으로 나뉘었다. ‘민’은 주로 농업에 종사했으니, 농경사회이던 시대에 인민은 생산력의 핵심 계층이었다. ‘사’는 지배계층과 인민 사이에 위치하면서 다양한 기술을 가지고 밥을 버는 중간계급이었다.

이 가운데 공자는 사(士)계급 출신이다. ‘사’계급은 제 능력으로 밥을 벌어야 했으므로 경제적으로 불안정한 계층이었다. 공자 역시 평생토록 생존을 염려하며 살아갔다. 맹자는 “공자는 실업상태로 석 달을 지내면 매우 불안해했으며, 직장을 얻기 위해 폐백을 싣고 집을 나섰다”(孔子三月無君, 則皇皇如也, 出疆必載質)고 증언했다. 공자가 고작 석 달 동안의 실직에 그렇게 황망해한 까닭을 맹자는 “‘사’계급에게 직장을 잃는다는 것은 제후가 영지를 잃는 것과 같은 재난이기 때문”(士之失位也, 猶諸侯之失國家也)이라고 설명한다. 여하튼 이런 증언을 통해 공자가‘사’ 계층에 속한다는 사실을 분명하게 알 수 있으며, 또 공자가 생존을 걱정하며 살 만큼 곤궁한 처지였음을 엿볼 수 있다.

사실 공자는 어릴 적부터 매우 궁핍한 생활을 한 것 같다. 공자 스스로 “나는 어려서부터 비천하여, 자질구레한 일에 다양한 재능을 갖고 있노라”(吾少也賤, 故多能鄙事. 논어, 9:6)고 토로할 정도였다. 이에 덧붙여 “생전에 공자 선생님은 ‘제대로 된 직장을 얻지 못했기에 이런저런 기예에 능하게 됐노라’며 말씀한 적이 있다”라는 제자의 증언도 ‘논어’에는 실려 있다(牢曰, 子云, ‘吾不試, 故藝.’ 논어, 9:7). 공자의 청장년 시절에 관해 사마천은 다음과 같이 정리한다.

“공자는 어려서 가난하고 비천했다. 청년기에 이르러 세도가 계씨 집안의 창고지기(委吏)로 취업했는데, 출납을 정확하게 처리했다. 또 목장지기(司職吏)가 되어서는 온갖 가축들을 번식시키기도 했다.”(‘사기세가’)

‘논어’ ‘맹자’ ‘사기’의 기사를 종합해 현대식으로 해석하자면 공자는 ‘택시기사’(執鞭之士)로부터 ‘공장 기술자’(匠人), 그리고 ‘목장지기’ 같은 비천한 직업을 전전한 것이다(공자도 ‘88만원세대’?).

그러므로 ‘사’계급에게 취업은 중요한 이슈였음에 분명하다. 공자가 “우리 학교에서 3년 과정을 이수하고 난 뒤 취업에 연연하지 않는 녀석을 찾아보기 힘들더구나”(子曰, “三年學, 不至於穀, 不易得也.” 논어, 8:12)라며 개탄한 대목을 읽다보면 취업 문제는 2500년 전 춘추시대 청년들에게도 지금이나 다를 바 없이 심각했던 것 같다.

논어 속 ‘취업의 조건’

물론 개중에는 직장에 목매지 않는 어엿한 자세를 보여 스승을 감동시키는 제자도 있었다. 공자가 제자 칠조개(漆彫開)에게 직장을 알선해줬다. 한데 칠조개는 “저는 아직 그 자리를 맡을 만한 깜냥이 되지 못합니다”라고 사양했다. 공자가 크게 기뻐했다(子使漆彫開仕. 對曰, “吾斯之未能信.” 子說. 논어, 5:5).

옛날 춘추시대라면 직장도 변변찮을 뿐만 아니라 그 숫자도 많지 않았을 것이다. 혹 칠조개는 가난했던 것인지 모른다. 이에 스승이 나서서 직장을 알선해준 것이리라. 그런데 그 당사자가 기뻐 날뛰기는커녕 “저는 아직 그런 자리를 맡을 만한 실력이 없습니다”라고 했으니 스승의 놀라움이 어땠을까. 요컨대 칠조개는 자기 실력을 객관적으로 파악할 만큼 ‘성찰하는 힘’을 갖고 있었다는 뜻이고, 또 외부의 편안한 자리에 목매는 소인배가 아니라는 뜻이기도 하다. 어쨌거나 이처럼 칼칼한 칠조개의 처신에 대해 스승이 흔연한 기쁨을 표시했다는 반응 자체를 당시의 취업난을 반증하는 사례로 여길 수도 있을 것이다.

예나 지금이나 취업은 중요한 것이다. 작가 김훈의 말을 빌리자면, 먹고서 육신을 유지해야 한다는 점에서 “인간은 비루하고, 인간은 치사하고, 인간은 던적스럽다. 이것이 인간의 당면문제다.”(‘공무도하’) 어쩌면 이 비루하고 치사한 생존의 문제, 또는 취업의 조건을 도외시하지 않는 리얼리티에서 ‘논어’의 힘은 비롯되는 것인지도 모른다.

공자의 제자 가운데 자공은 사업에 일가견이 있던 사람이다. 재산을 불려 큰 부자가 됐는데, 사마천이 춘추전국시대 ‘재벌’ 열전을 서술하면서 자공의 자리를 마련해놓을 정도였다. 조금만 인용하면 “공자 제자들 가운데 자공이 가장 부유했다. 또 다른 제자 원헌이 쌀겨를 먹으며 달동네에 숨어 산 데 비해 자공은 네 마리 말이 끄는 수레를 타고 돈을 싸들고서 제후들을 방문했다.”(‘사기’ ‘화식열전’) 장사꾼으로서 자공이 돈 버는 재주는 공자도 인정한 터다.

공자, 말씀하시다. “자공은 타고난 부자가 아닌데도 재산을 잘 불리고, 계산을 하면 꼭꼭 들어맞는다니깐.”(子曰, “賜不受命, 而貨殖焉, 億則屢中.” 논어, 11:18)

이렇듯 이재(理財)에 밝은 자공의 재능과, 그를 둘러싼 상업적 환경은 자연히 대화의 바탕으로 드러나기도 하는데, 다음에서 보듯 상거래에 비유해 질문을 취하는 방식이 꼭 그렇다.

자공이 스승에게 여쭈었다. “아름다운 옥구슬이 여기 있다고 합시다. 궤짝 속에다 감춰둬야(藏) 할까요, 아니면 좋은 값을 구(求)하여 팔아야 할까요?”

공자, 말씀하시다. “팔아야지. 팔아야 하고말고! 다만 난 제값에 팔리길 기다리고(待) 있나니라.”(子貢曰, “有美玉於斯, ·#53800;而藏諸? 求善賈而沽諸?” 子曰, “沽之哉! 沽之哉! 我待賈者也.” 논어 9:12)

채용이냐, 초빙이냐

이 대화 속에 드러나는 공자의 ‘취업철학’을 좀 깊이 살펴보자. 자공이 서두를 뗀 ‘아름다운 옥구슬’은 공자를 은유한 것이다. 제자의 눈에 스승의 지혜와 재능은 마치 빛나는 옥구슬로 비쳤던 것이리라. 지금 자공은, 스승의 빛나는 재능이 사회에 쓰이지 않음이 안타까운 것이다. 동시에 여러 나라를 방문해서 평화사상을 설파하면서도 그것을 실현할 자리(직장)를 얻으려고 애쓰지 않는 처신도 의아하다.

이에 혹시 스승이, 말씀으로는 참여를 주장하면서도 실제로는 노자나 장자가 주장한 은둔 지향의 삶을 살려고 하는 것은 아닌지 의심을 품고서 자공은 질문을 던진다. 그것이 “궤짝 속에다 감춰둬야(藏) 할까요, 아니면 좋은 값을 구(求)하여 팔아야 할까요?”라는 물음이다. 상인인 자공에게 세상만사 이치의 핵심은 그게 재능이든 재화든 ‘팔 것인가, 말 것인가’의 선택으로 귀결된다.

그런데 스승의 응답이 묘하다. 공자는 거듭 ‘옥구슬은 팔아야 한다’라고 못을 박는 것이다. 단 조건이 있다. 제대로 값을 쳐줄 장사꾼을 ‘기다린다’는 것이다. ‘기다린다’(待)에 공자의 속셈이 들어 있다. ‘기다림’이라는 말에는, 직장을 얻는 것이야 천번만번 옳지만 그렇다고 헐값으로 아무에게나 몸을 팔 수 없다는 뜻이 깃들어 있다. 여기서 사제간 대화는 ‘팔 것인가, 말 것인가’의 차원을 뛰어넘어, ‘구하느냐(求), 기다리느냐(待)’의 차원으로 페이지가 넘어간다. 그러면 ‘구한다’와 ‘기다린다’의 차이는 무엇일까.

‘직장을 구한다’라고 할 적엔 직장이 목적이 되고 ‘나’는 그 수단이 된다. 즉 ‘구직’에는 자기 재능을 그 직장에 팔겠다는 조건이 전제돼 있다. 구직의 차원에서는 직장이 우선이고, 사람은 거기에 소용되는 수단이 된다. 요컨대 직장이 주체요, 사람은 도구다. 그렇기에 직장을 구하려 한다면 그가 가진 몸뚱이와 지식은 직장에 소모될 것을 각오해야 한다. “좋은 값을 구하여 팔아야 할까요?”라는 자공의 교묘한 질문 가운데 ‘팔아야 함’은 넉넉히 받아들이면서 ‘구한다’는 것을 거부하는 까닭은 이 때문이다.

문제는 배고픔이리라. 대부분의 사람들이 초빙을 기다리지 못하고, 구직의 길로 뛰어드는 까닭은 육신의 허기 때문이다. 이에 대해 공자는 담담하게 다음과 같이 말한다.

“거친 밥 먹고 맹물을 마시며 팔베개를 베어도 즐거움(樂)이 그 가운데 있나니. 의롭지 않은 재산과 명예는 내겐 한낱 뜬구름과 같도다.”(子曰, “飯疏食飮水, 曲肱而枕之, 樂亦在其中矣. 不義而富且貴, 於我如浮雲.” 논어, 7:15)

그러나 이런 안빈낙도의 삶이란 지나치게 높은 경지가 아닐까? 특히 화폐의 크기로 가치를 재는 자본주의 사회에서 “거친 밥 먹고 맹물을 마시며 팔베개를 베어도 즐거움(樂)이 그 가운데 있다”는 따위는 시대착오적인 말이 아닌가. 그런데 공자는 그렇지 않다고 말한다. 꼼꼼하게 계산을 해보면 구직이 아니라 초빙을 기다리는 길이 사람을 살리는 길이면서 또 풍요를 얻을 수 있는 길이라고 주장한다.

공자, 말씀하시다. “직장(位)이 없음을 근심할 것이 아니요, 전문가(立)가 되지 못함을 근심할 일이다. 또 남이 나를 알아주지 않는다고 근심할 까닭이 없고, 내가 남에게 알려질 만한 것을 찾아야 할 일이다.”(子曰, “不患無位, 患所以立. 不患莫己知, 求爲可知也.” 논어, 4:14)

남의 구미에 맞도록 나를 만들 일이 아니라(즉 ‘채용’되기 위해 안달할 것이 아니라) 내가 세운 ‘나의 길’에 매진해 그 분야 전문가가 되면 그에 합당한 자리가 자연히 생겨나게 마련이라는 것이다(끝내는 ‘초빙’된다는 뜻). 그러니 나를 알아달라고, 내게 자리를 달라고 남에게 ‘껄떡댈’ 것이 아니라 내가 바라는 공부, 내가 원하는 일에 매진해 전문가 되기가 우선이라는 것이다. 공자는 허기를 무릅쓰고 우선 전문가가 되기 위해 필요한 지식과 정보가 무엇인지를 찾아가는 주체적인 인간, 자기 인생을 제 스스로 주도하는 인간이 되기를 권한다.

기업은 ‘인간’을 원한다

2500년 전 불우한 청소년기를 지나며 평생을 생존의 불안에 떨었던 공자이기에 오늘날 ‘88만원 세대’와 또 ‘비정년’의 불안에 시달리는 젊은이들의 처지에 누구보다 공감할 테다. 끝내 인생의 끝자락 70대에 이르러(공자는 73세에 죽었다) “제 마음대로 따라도 경우에 어긋나지 않는”(從心所欲, 不踰矩. 논어, 2:4) 성인의 경지에 도달했다니, 공자는 오늘날 불안한 이 땅 청년들의 미래에 대해 귀감이 될 만한 조언을 할 수 있으리라.

시대의 변화에 따라 오늘날 기업의 요구조건도 많이 변한 듯하다. 옛날에는 어떤 분야든 전문적 지식을 갖춘 ‘인재’를 요구하더니 이제는 사회적 관계, 남과 함께 더불어 살 줄 아는 ‘인간’을 요구하는 듯하다. 경영계에서는 이렇게 말한다.

“요즘 기업은 원만한 대인관계, 원활한 의사소통 능력, 철저한 자기관리 능력을 가진 인재를 원한다. 팀워크가 중요하기 때문이다. 대학에서 전문적인 지식뿐만 아니라 이런 소양을 가진 졸업생을 배출해줬으면 좋겠다.”(김영배, 한국경영자총협회 부회장)

그런데 이 인용문에 들어 있는 현대 기업의 요구조건 세 가지, 즉 ①원만한 대인관계 ②원활한 의사소통 ③철저한 자기관리는 곧 공자 사상의 핵심어 인(仁)의 구성성분들이다. ‘仁’이라는 글자 자체가 ‘두 사람(二人)’으로 이뤄져 있고, 두 사람 사이의 소통이야말로 ‘仁의 내용물인 까닭이다. 그렇다면 오늘날 청년들에게 공자가 조언할 첫 번째 내용은 상대방과 더불어 살기에 대한 기술일 것이다.

오늘날 한국 땅에서 점증하는 이기주의와 독선적인 세태에 대해 공자는 크게 염려할 것이다. 공자의 염려는 이렇게 요약할 수 있으리라. ‘고독은 인간을 짐승으로 타락시키는 질병이다.’ 인간과 짐승의 가장 큰 차이는 ‘더불어 사는 기술’을 가졌는가, 아닌가에 달려 있다고 공자는 보기 때문이다. 그러므로 공자는 ‘인’을 다음과 같이 정의한다.

“인(仁)이란 내가 이룬 것은 남도 함께 이루도록 해주고, 내가 아는 것은 남에게도 알려줘 함께 하는 것이지. 내 주변에서 ‘함께 하기’를 실천할 수 있다면 그게 ‘인’을 이루는 방법인 게지.”(夫仁者, 己欲立而立人, 己欲達而達人. 能近取譬, 可謂仁之方也已. 논어, 6:28)

仁을 이루는 방법

물론 남과 더불어 살기 위해서라도 나의 ‘자립’이 앞장을 선다. 앎이든 돈이든 내가 가진 게 없다면 남에게 베푼다는 것은 불가능할 것이므로. 가령 학습의 즐거움을 내가 느끼지 못하고서야 어찌 남과 더불어 즐거워할 수 있을까. 그러니 ‘인’을 위한 첫 번째 조건은 자립한 사람이 되는 것이다. 그 다음에야 내가 획득한 즐거움을 나 혼자 독점하지 않고 주변 사람과 비로소 더불어 나누겠다고 손길을 내밀 수 있다. 이 손길에 ‘인’이 있을 따름이라는 것이다.

그러니까 유엔 사무총장이나 대통령이 되어 빈민을 구제하는 그런 큰 사랑이 아니라, 내가 아프리카 사람이라면 그 이웃에서부터, 또 내가 중국인이라면 또 그 주변 사람에게 베푸는 것이 ‘인’일 따름이다. 잊지 말아야 한다. 공자의 사랑(인)이란 오로지 주변의 이웃, 상대방과 ‘더불어 함’에 깃든다는 사실을. 즉 함께 나누는 손길은 저 먼 데 사람에게 미치기 전에, 혹은 어마어마한 일을 통해서가 아니라 고작 ‘내 주변에’ 있는 사람들과 그 고민을 함께 해결하려는 노력으로부터시작된다는 점에 주목해야 한다. 내가 획득한 기쁨과 즐거움을 주변 사람들과 ‘함께 나누기’, 이것이 인(사랑)일 뿐이다.

이 점을 두고 공자는 “인이란 곧 주변 사람을 아끼는 것”(樊遲問 “仁”. 子曰 “愛人.” 논어, 12:22)으로 정의하기도 하고, 또는 “인이 어디 멀리 떨어져 있다더냐? 아니다. 내가 상대방을 안타까워하며 손을 내미는 순간, 그 자리에 인이 깃들인다”(子曰 “仁遠乎哉? 我欲仁, 斯仁至矣.” 논어, 7:29)라고 지적한 적도 있다. 이처럼 ‘지금’ ‘여기’ 살아가는 와중에 그저 내 주변에서부터 내가 가진 걸 나누는 것이 공자 사상의 핵심, 인을 실천하는 일이 된다. 그렇다면 어찌 인이란 것이 추상적이고 이론적인 것일쏘냐. 이 대목에서 ‘왕의 남자’로 1000만명의 관람객을 끌어낸 이준익 감독의 말은 경청할 가치가 있다.

“영화는 대단위 집단작업이다. 자기 혼자 잘한다고 절대로 일이 잘되지 않는다. 내 옆에 있는 사람이 더 잘하게 하는 게 가장 중요하다. 혼자 잘하려고 하면 현장 전체가 짜증스러워진다. 영화 현장에서는 수만 가지 판단과 선택이 이뤄지는데, 내가 3할만 하면 7할은 누군가가가 메워줘야 하는 게임이다. 남이 더 잘하도록 하는 사람이 평생 영화할 수 있는 자격을 갖춘 사람이라고 생각한다.”

“내 옆에 있는 사람이 더 잘하게 하는 게 가장 중요하다. (···) 남이 더 잘하도록 하는 사람이 평생 영화할 수 있는 자격을 갖춘 사람이라고 생각한다”라는 이 감독의 체험적 술회는, “내가 이룬 것은 남도 함께 이루도록 해주고, 내가 아는 것은 남에게도 알려줘 함께 하는 것이지. 내 주변에서 ‘함께하기’를 실천할 수 있다면 그게 ‘인’을 이루는 방법”이라던 공자의 생각과 겹친다.

10년 넘게 투자하라

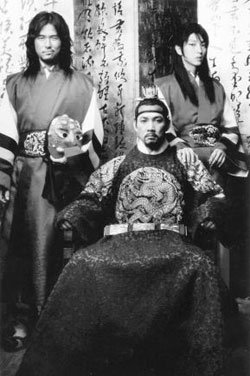

영화 ‘왕의 남자’ 스틸컷. 이준익 감독은 “남이 잘하도록 하는 사람이 평생 영화를 할 수 있는 자격을 갖춘 것”이라고 말한다.

흥미로운 점은 최근 미국 경영학자 말콤 글래드웰이 강조하는 성공의 비결도 공자의 지적과 크게 다르지 않다는 사실이다. 글래드웰은 어떤 분야에서든 특출한 성취를 이룬 사람을 ‘아웃라이어(Outlier)’라고 칭하는데, 그 성공의 조건으로서 1만 시간의 투자, 즉 “하루 3시간씩 10년간의 노력이 필요하다”는 점을 강조한다. 그의 말을 들어보자.

“작곡가, 야구선수, 소설가, 스케이트 선수, 피아니스트, 체스 선수, 숙달된 범죄자, 그밖에 어떤 분야에서든 연구를 거듭하면 할수록 이 수치를 확인할 수 있다. 1만 시간은 대략 하루 세 시간, 일주일에 스무 시간씩 10년간 연습한 것과 같다. 물론 이 수치는 ‘왜 어떤 사람은 연습을 통해 남보다 더 많은 것을 얻어내는가’에 대해서는 아무것도 설명해주지 못한다. 그러나 어느 분야에서든 이보다 적은 시간을 연습해 세계 수준의 전문가가 탄생한 경우를 발견하지는 못했다. 어쩌면 두뇌는 진정한 숙련자의 경지에 접어들기까지 그 정도의 시간을 요구하는지도 모른다.”(말콤 글래드웰, ‘아웃라이어’, 56~57쪽)

그는 이어서 좀 더 구체적으로 말한다.

“빌 게이츠와 비틀스, 체스게임 챔피언들을 보세요. 한결같이 창의적이고 창조적인 사람들입니다. 하지만 창의와 창조는 이러한 시간의 준비를 필요로 합니다. 그들 스스로를 표현하기 위해서죠. 그냥 일반적인 차원이 아니라 대단히 전문적인 수준에서 숙달돼야 합니다. 그런데 지식의 기초가 있어야 창의와 창조의 핵심에 도달할 수 있습니다. 이것이 1만 시간 법칙입니다.

1만 시간은 하루 3시간씩, 일주일 꼬박, 10년을 보내야 확보되는 시간입니다. 특별한 일을 하기 위한 훈련 단위죠. 타이거 우즈는 탁월하게 창의적이고 창조적인 골퍼이지만, 그렇게 되기 위해서 매일 아침 일어나 골프 훈련을 통해 창의적인 골프를 하는 데 필요한 기초를 쌓아온 것입니다.” (‘위클리비즈’, 290~291쪽)

말콤 글래드웰은 록그룹 비틀스를 ‘음악에 1만 시간 넘게 투자해 성공을 이룬 아웃라이어’라고 평가한다.

공자가 제나라에서 고전음악 소(韶)를 듣고는 석 달 동안 심취해 고기를 먹어도 그 맛을 모를 정도였다. 흥취에서 깨어나 토로하기를 “음악의 세계가 이 경지에까지 이르렀을 줄은 차마 몰랐노라”라고 했다.(논어, 7:13)

공자는 분명 오늘날 청년들에게 10년을 두고 자기가 좋아하는 일, 자기가 하고 싶은 일에 매진하기를 권할 것이다. 10년의 수련 기간을 통해 획득하는 자립의 순간이야말로, 채용이 아닌 초빙으로 나아가는 분수령이다. 아니 실은 초빙하려는 손길조차 심드렁하게 내려다보는 경지로 나아가는 순간이기도 하리라. 정녕 공자 스스로 이런 수련 기간을 통해 빈이락(貧而樂), ‘가난한데도 즐기는 경지’에 이른 것이 그런 점을 방증한다.

‘가난한데도 즐길 줄 아는 삶’이란 결코 ‘달동네 체질’을 두고 하는 말이 아니다. 즉 가난을 즐겨 하는, 미친 상태를 말하는 것이 아니다. 도리어 ‘빈이락’이란 가난을 가난으로 여길 겨를이 없음, 또는 물질적 조건이 나의 일상생활을 침해하지 못함과 같은 ‘경지’를 이른다. 이미 가난은 내 마음속에 찌꺼기조차 존재하지 않는 것이다. 가난의 콤플렉스를 벗어던진 말간 평화의 자리다.

열린 마음으로 두루 배우라

공자는 자신의 특점으로 단 한 가지, 호학(好學) 곧 ‘배움을 좋아함’을 들었다. “열 가구뿐인 조그만 마을에조차 나만큼 성실하고 또 신용 있는 사람이야 있겠지만, 나보다 배우기를 좋아하는 사람은 없으리라”(논어, 5:28)던 술회가 그러하다. ‘호학’은 남보다 열심히 공부한다는 따위의 자기 자랑이 아니다. 자신의 무지에 대해 스스로 분노하고 또 새로운 앎에 대해 갈증을 느끼는 일종의 결핍의식을 드러낸 것이다. 공자는 호학, 곧 ‘배움에 대한 목마름’을 이렇게 묘사하기도 했다.

섭공(葉公)이 자로에게 스승의 사람됨을 물었는데 제대로 대답하지 못했다.

이를 듣고 공자는 말했다. “이렇게 말하지 그랬더냐. ‘그 사람은 모르는 것이 있으면 분해서 밥 먹는 걸 잊어버리고, 알고 나면 즐거워 근심 걱정을 잊어버리는데, 급기야 장차 늙음이 닥치는 것조차 잊어버리는 사람’이라고.”(葉公問孔子於子路, 子路不對. 子曰, “女奚不曰, 其爲人也, 發憤忘食, 樂以忘憂, 不知老之將至云爾.” 논어, 7:19)

죽는 순간까지 배움에 급급한 존재, 이것이 공자다. 모르는 걸 배우려는 열망으로 밥 먹는 것도 잊어버리고(發憤忘食), 배우고 나면 배운 그것이 기뻐 근심 걱정을 잊어버리는(樂以忘憂) 사람, 나아가 배움에 몰두해 세월이 어떻게 흘러가는지도 모르는 사람이 공자였다. 실은 배우는 순간만이 삶이요 배우는 존재만을 인간으로 여긴 사람이 공자일 따름이다. 그런데 배움을 좋아하기 위해서 ‘닫힌 마음가짐’으로는 안 된다. 가령 염유와 같아선 안 된다.

염유가 말했다. “선생님의 도(道)가 결코 기쁘지 않은 것이 아닙니다만, 따르자니 힘에 부칩니다요.”

공자, 말씀하시다. “힘이 부족하다는 건, 힘껏 달리다가 지쳐 쓰러지는 것을 두고 하는 말이지. 한데 지금 자넨 옳게 한 번 달려보지도 않은 채, 못한다고 지레 선을 긋는구먼.”

(·#53529;求曰, “非不說子之道, 力不足也.” 子曰, “力不足者, 中道而廢. 今女畵.” 6:10)

염유는 ‘선생님의 길은 찬연하고 놀랍지만, 제가 직접 실천하기는 어렵다’며 배움의 고충을 토로한 것이다. 이에 공자는 “자네는 제대로 옳게 시도해보지도 않고는 힘들다느니, 감동적이라느니 해쌓는가!”하고 꾸중한다. ‘힘에 부친다’는 것은 달리기에 비유하자면 힘껏 달리다가 숨이 가빠서 더 달리지 못하고 그 자리에 푹 쓰러지는 것이지, 한 번 제대로 달려보지도 않고서, 고작 남이 달리는 걸 보기만 해놓고 ‘힘드네, 마네’ 하는 건 말이 안 된다는 것이다. 그것은 사실 힘에 부치는 것이 아니라 마음이 위축된 것이니, 말하자면 ‘안 되는 것’이 아니라 ‘못하는 것’에 불과하다는 것(이솝 우화의 ‘여우와 신 포도’가 떠오른다).

염유는 훗날 세도가 계씨의 집안에 취업해 백성의 세금을 수탈하다가 공자로부터 파문을 당하는데, 그렇다면 여기서 개진되는 염유의 마음가짐은 벌써 호학(好學)을 위한 ‘열린 마음’이 아니라, 제 자신이 가진 전문적 기예(‘세금·회계 전문가’ 논어, 6:6 참고)에 매몰된 ‘닫힌 마음’의 징후를 보여주는 것이다.

낯익은 주변을 낯설게 보라

염유와 정반대편에 수제자 안연이 있다. 안연은 스승의 가르침을 배우려고 “내 재능을 한껏 다 쏟았다”(旣竭吾才. 논어 9:10)라고 하소연한 바 있다. 스승인 공자 또한 무식한 사람의 질문일지라도 그 물음의 “이치를 헤아려 힘껏 가르치는 것(竭)”일 따름이라고 지적한 바 있다(논어, 9:7). 공자의 ‘힘껏 가르치다’라는 갈(竭)과 안연이 말하는 ‘배움을 위해 재능을 한껏 다 쏟다’라는 갈(竭)은 똑같은 말이다. 젖 먹던 힘까지 다 쏟았다는 것이다. 여기 ‘갈’이 호학의 전제조건인 ‘열린 마음’을 잣는다면, 염유의 획(畵) 곧 ‘할 수 없다’며 선을 긋는 것은 ‘닫힌 마음’을 만든다. 오로지 열린 마음가짐으로써야 주변의 사소한 것들에서도 배움을 얻을 수 있게 된다. 그리고 열린 마음과 솔깃한 배움의 자세에서 창의력이 솟는다(빌 게이츠는 우리의 미래를 ‘창의력 자본주의’(creative capitalism) 시대라고 명명한 바 있다).

‘주역’의 겸(謙)괘를 푼 글 가운데 ‘지중유산’(地中有山)이라는 말이 있다. ‘내가 디디고 선 땅 밑이 산이다’ 또는 ‘내가 걷는 이 지표면이 실은 산의 정상이다’는 뜻이다. 산은 저 멀리 높이 서 있는 것이기도 하지만, 실은 지구를 쪼개서 마그마가 부글부글 끓는 핵의 관점에서 보면 지구의 표면은 다 울퉁불퉁한 산이다. 해발 8000m가 넘는 에베레스트 산은 말할 것도 없지만, 저기 해수면 아래 8000m 깊이의 마리아나 해구도 지구의 중심에서 보면 가장 높은 산이다. 그러니 오늘 해발 1m 위를 생각 없이 걸어가는 나의 산책길은 실은 칼끝 같은 산 정상을 걷는 길이다. 놀랍지 않은가! 평지 위의 산책이 실은 지구의 표면, 아니 지구의 정상을 누비는 걸음이라니. 흘러가는 개천을 보고 깨닫는 공자의 경험도 이와 다르지 않았다.

공자가 개천가에서 물을 보고 말했다. “이렇구나. 흘러가는 것이! 밤과 낮을 가리지 않고 흐름이여.”(子在川上曰, “逝者如斯夫! 不舍晝夜.”)

개천의 물이란 본시 그냥 흘러가는 것이거니 대수롭지 않게 봐 넘기던 공자에게 어느 날 물 스스로 흘러가는 사실 자체가 낯설고 새로운 광경으로 확 덤벼든 것이다. 순간 개천을 재발견한 것이다. 풍경처럼 존재하던 개천의 물이 어느 순간 자연의 주인공이 되어 불끈 앞으로 돌출하고, 그간 세계의 주인공이던 ‘나’는 도리어 물가에 선 손님으로 쪼그라드는 체험을 한 것이다. 고작 개천에 불과하던 물 흐름이 갑자기 천지자연의 ‘자연스러움’을 체현하고 있음을 목도한 것이다. 우주의 중심이 나(사람)가 아니라 저 흘러가는 물임을, 물속에 자연의 진리가 흐르고 있음을 문득 깨닫고 토로한 것이다.

“흘러가는 것이 저럴진저. 밤낮을 가리지 않음이여….”

|

확장하면 하느님이 수천만 년 동안 봄, 여름, 가을, 겨울을 이토록 성실하게 운행함에 거기 온갖 생명이 싹을 틔우고 기르고 또 열매 맺어 만물이 화육함을 깨달은 것이다. 세계의 주인공은 나, 인간이 아니라 자연이요 하느님이라는 각성이다. 혹 이것이 공자가 나이 오십에 획득했다는 지천명(知天命)의 경지가 아닐까. 여하튼 공자는 흐르는 물속에 든 하느님의 존재를 읽어내고, 사람이란 자연의 주인공이 아니라 자연에 깃들어 사는 한 미물임을 통절하게 깨달은 것이다. 개천가에서 토로한 공자의 각성이야말로 배움의 절정이다.

이것이 낯익은 세상을 낯설게 바라보는 눈을 얻는 길이다. 심드렁하게 습관적으로 바라보던 세상을 뒤집어 낯설게 바라보는 눈길에서 탄생하는 게 창의성이고 상상력이다. 그리고 창의성과 상상력은 나를 조직의 노예로 만들어 고작 밥을 버는 ‘채용’이 아니라, 나의 자존과 자유를 확보하면서 조직을 살리는 공생의 길인 ‘초빙’으로 나아가게 만드는 지름길이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)