고등학교 국어(하)교과서의 안철수 입영 이야기 대목. 안철수 증언이 허위였다는 의혹이 제기되고 있다.

지금의 정치적 위치에 오기까지의 과정이 드라마틱하다. 그는 국회의원, 시장, 장관 같은 공직을 한 번도 경험하지 않았다. 그런데도 최고 공직을 맡겠다고 나서고 그게 또 많은 국민에게 받아들여지고 있다. 1992년 대선에 출마한 정주영 현대그룹 명예회장이 그랬다. 그러나 정 명예회장에겐 공직 경험에 버금가는 현대그룹 창업이라는 업적이 있었다. ‘안철수 신화’의 기반인 안랩은 연매출 1000억 원도 안 되는 기업이니 현대와는 비교가 안 된다.

의사, 미국 MBA 졸업, 벤처사업가, 교수라는 여러 개의 화려한 타이틀을 가진 점이 또한 오늘의 안철수를 있게 했다고들 한다. 대단한 일이기는 하지만 대신 어느 한 분야에서도 마스터가 되지는 않았다. 이는 저널리스트(두루 잘 아는 기자)가 스페셜리스트(한 분야의 전문가)보다 결코 뛰어나다고 할 수 없는 것과 같다. 나중에 알아보니 그는 명의(名醫)로 명성을 날린 것도 아니고, MBA는 최고경영자과정을 살짝 연상시키는 eMBA이고, 안랩은 수출 실적이 별로 없는 내수 회사이고, 서울대 융합과학기술대학원장이기는 하지만 논문 실적은 빈약했다.

生語 쓸 줄 아는 대선주자

그렇다면 이 ‘성공한 평범한 엘리트’를 5000만이 다 아는 유력 대선 후보로 부상시킨 추동력은 도대체 무엇이었을까. 그것은 레토릭(rhetoric·修辭)이었다. 레토릭은 어떠한 상황에서든 청중을 감화시키는 설득력이다. 아리스토텔레스에 따르면 이는 가끔 마술과도 같은 힘을 발휘하는데 안철수가 딱 그 사례다.

안철수는 매스컴에 자신의 장점과 업적을 1000% 이상으로 잘 표현해낸다. 어떤 언론은 “건너온 다리를 불살라버렸다”와 같은 안철수의 어투에 대해 “촉촉한 액체” “마음속에 스며드는 언어”와 같다고 했는데 정확한 관찰인 것 같다. 이외수가 말하는 ‘생어(生語)’를 안철수는 정치인으로는 드물게 쓸 줄 안다.

이에 더해 안철수는 자기 개인 경험에서 세상에 보편적으로 적용되는 교훈을 발굴해 보여줄 줄 안다. 백신 개발과 무료배포 이야기가 대표적이다. 사람은 누구나 좋은 대학 나와 출세하고픈 세속적 욕망을 갖고 있다. 동시에 자신을 희생해 남을 도우려는 이타적인 도덕성도 가지고 있다. 안철수의 이야기는 이런 세속적 욕망과 숭고한 가치를 모두 성취하는 이상적인 상태를 제시한다. 사람들은 자신이 내심 꿈꿔온 모습이므로 안철수의 이야기에 흠뻑 젖는다. 이를 통해 안철수는 자신을 ‘현대의 위인’으로 상징화해냈다.

안철수의 출중한 레토릭 능력은 9월 19일 대선 출마 선언 때도 빛을 발했다. 한번 들어보자.

“그동안 춘천에서 만난 어르신, 명예퇴직을 앞둔 중년가장, 그리고 30대 쌍둥이 엄마와 같은 이웃을 뵙습니다.” “조용하게 경청했습니다.” “어느 한 분 힘들지 않은 분이 없으셨습니다.” “중산층이 무너지고 저소득층이 너무 고통 받고 있습니다.” “그분들이 저를 한걸음 더 나가게 했습니다.” “저는 이제 이번 18대 대통령 선거에 출마하겠습니다”

이보다 더 비교육적인 일은 없다

역시 지극히 개인적 만남에서 출발한다. 이들의 실제 삶을 이야기하고 그 처지에 이해와 공감을 나타낸다. 여기에서 울림을 준다. 이명박 대통령의 레토릭과 비교해보자. 언론이 ‘재임 중 가장 기억에 남는 일’을 묻자 이 대통령은 “경제위기극복과 국가신용등급 상향조정”이라고 답했다. 안 후보와 이 대통령은 서로 다른 나라에 살고 있는 것 같다. 이 대통령의 말에서 대중의 딱한 처지에 대한 이해가 느껴지지 않는다. 안철수의 말과 비교해보면 이 대통령이 왜 소통 불능에 빠지는지 어렴풋이 이해된다.

안철수의 레토릭이 이렇듯 청중 감화의 기교가 뛰어나다는 점에 대해선 이론의 여지가 없을 듯하다. 그러나 레토릭에서 기교 못지않게 중요한 것이 진실성이다. 실수로 수치를 틀리게 말할 수는 있어도 고의로 이야기를 지어내선 안 된다. 안철수의 레토릭은 이 점에서 의구심에 휩싸여 있다.

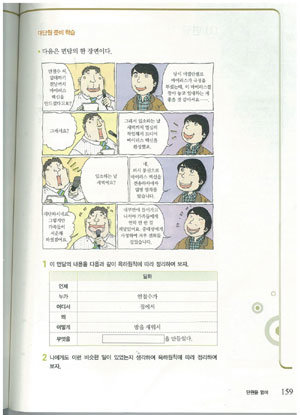

지금 고등학생들이 학습하는 ‘고등학교 국어(하)’ 교과서(금성출판사)의 159페이지에는 안철수가 언론인과 인터뷰하는 장면(사진 참조)이 만화로 수록돼 있다. 그 내용은 이렇다.

“안철수 씨, 입대하기 전날까지 바이러스 백신을 만드셨다고요?”

“당시 미켈란젤로 바이러스가 극성을 부렸는데, 이 바이러스를 잡아놓고 입대하는 게 좋을 것 같아서요….”

“그래서요?”

“그래서 입소하는 날 새벽까지 열심히 작업해서 드디어 바이러스 백신을 완성했죠.”

“입소하는 날 새벽에요?”

“네. 피시통신으로 바이러스백신을 전송하자마자 입영열차를 탔습니다.”

“대단하시네요. 그렇지만 가족들이 서운해 하셨겠어요.”

“내무반에 들어가고 나서야 가족들에게 연락 안한 걸 깨달았어요. 중대장에게 사정하여 겨우 전화를 걸었습니다.”

이 내용은 안철수 후보 본인의 말을 토대로 구성됐다. 극적인 재미와 교훈을 주는 이야기이므로 이렇게 교과서에까지 실린 것이다. 그러나 그의 아내 김미경 서울대 교수는 2011년 8월 언론 인터뷰에서 “그(안철수)를 기차에 태워 보내고 혼자 돌아오는데 무지 섭섭했다”고 말했다. 교과서에 실린 이 내용이 거짓이라면 청소년들에게 이보다 더 비교육적인 일도 없다.

안 후보의 거짓말·언행불일치 논란은 한두 번이 아니다. “경제사범은 잡히면 반은 죽여놓아야 해요”라고 말했지만 1조5000억 원 분식회계 혐의의 최태원 SK회장 탄원서에 서명했다. “부모에게 손 벌리지 않고 살았다” “전세 사는 설움 안다”고 했지만 20대 때 서울 시내 아파트를 부모에게서 증여받아 살았다. 탈세범에 대한 일벌백계를 강조해왔지만 다운계약서를 썼고 서울 용산 이촌동 아파트 위장전입 의혹도 사고 있다.

레토릭의 기교와 진실성

또 여느 직장인처럼 월급만 갖고 살았다고 했지만 이는 안랩에서 수십억 원의 배당금 받은 건 빼고 한 말이었다. 가족을 경영에 참여시키지 않았다고 했지만 가족을 안랩 이사에 등재해 놓은 점이 나타났다. 전 직원에게 주식을 무상으로 나눠줬다는 내용이 세상에 널리 알려진 것도 다만 총 주식의 1.5%를 직원들에게 준 것인데 말장난이거나 방송 질문자의 오해를 그대로 둔 것이라고 볼 수 있다. 중학교 교과서엔 미국 백신회사 맥아피가 안랩을 1000만 달러에 인수하겠다고 제의했으나 거절했다는 안 후보의 이야기도 실려 있는데 이 내용 역시 맥아피와의 합작사가 설립된 점이 제시되면서 진위 논란에 휩싸여 있다. 안 후보는 이런 논란에 대해 침묵하지 말고 적극적으로 해명해야 한다고 본다. 본인이 직접 나서는 것이 가장 좋고 아니면 캠프라도 나서서 가타부타 설명해주어야 한다. 그냥 지나칠 일은 아니다. 내년에도 입영 이야기가 계속 교과서에 실려도 좋다고 말해주어야 한다.

재선에 성공한 버락 오바마 미국 대통령은 그렇게 했다. 오바마 대통령은 선거기간 중 250만 명이 참여한 트위터 조직인 트루스팀(Truth Team)을 꾸렸다. 이 팀은 오바마의 말과 상대 후보의 말에 거짓이 없는지를 검증해 그 결과를 공개했다. 봐주는 거 없었다. 상대 후보도 비슷한 팀을 가동했다. 이번 미국 대선에서 가장 주목되는 특징 중 하나는 이러한 팩트 체커(fact checker·사실을 확인하는 사람)의 활약이었다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)