- 김대중 정부 시절 ‘호남 편중’ 노무현 정부 들어 역전

- 영남권 지방대 출신이 호남권 지방대 출신 압도

- 영호남 합하면 52%로 과점 현상 나타나

- 광주일고(25명) 출신 가장 많고 경기·경북高(16명), 경남·경복·서울高(12명) 順

- 서울대 21%, 고려대 9%, 연세대 8%, 지방대 17%

- 한전, 토지공사, 증권거래소 등 영남 출신 편중

- 평균 연령 55.6세, 민간기업보다 3살 이상 많아

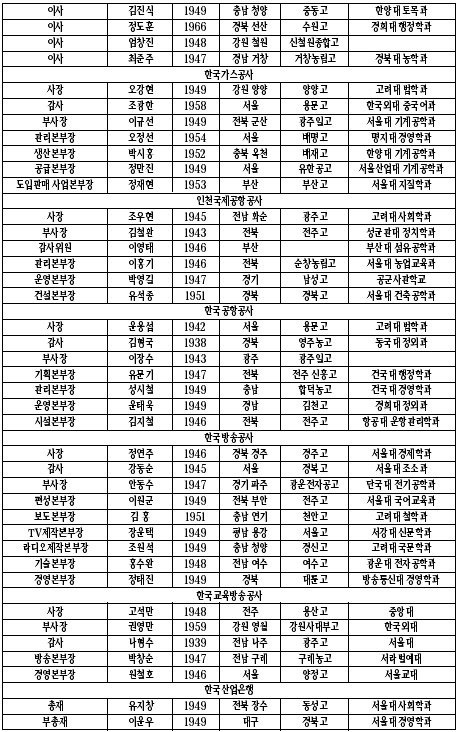

출신고교별로는 광주일고가 25명으로 가장 많았고 경기고와 경북고가 16명으로 그 뒤를 이었다. 경남고 경복고 서울고는 각각 12명이었다. 노무현 대통령의 모교인 부산상고 출신은 5명에 불과했다.

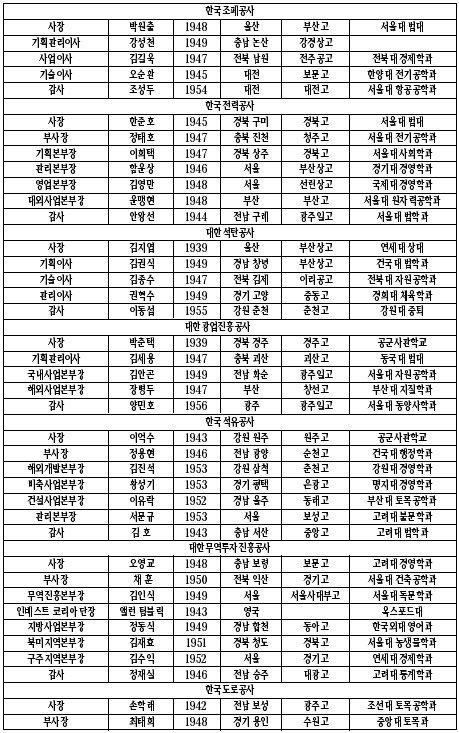

104개 공기업 임원 450명에 대한 조사 결과 정부투자기관 중에서는 한국전력과 토지공사 등에서 영남 편중 현상이 두드러진 것으로 나타났다. 김대중 정부 초기 지역 편중 논란이 가장 심했던 공기업 역시 한국전력이었다. 한국전력은 김대중 대통령 취임 직전인 1998년 초만 해도 발전자회사를 포함한 집행간부 15명 중 영남이 7명, 호남이 1명으로 영남세가 압도적이었다. DJ정부 출범 후 장영식 사장이 취임한 뒤 구조조정을 통해 줄어든 12명의 임원 중 영남과 호남은 각각 4명으로 산술적 균형을 이루기도 했다.

그러나 이번 조사 결과 한전 임원 7명 중 영남 출신은 다시 5명으로 늘어났다. 특히 2003년 8월 취임한 이사 4명 중 3명이 각각 경북고 부산고 부산상고 출신이다. 호남 출신으로는 2005년까지 임기가 남아 있는 감사가 유일하다.

한국토지공사도 사장을 제외한 부사장 및 상임이사, 감사 6명 중 부산 경남 출신은 4명으로 호남 출신의 2배로 나타났다. 노무현 대통령 취임 이후 2003년에 취임한 이사는 3명으로 2명이 영남, 1명이 호남 출신이었다.

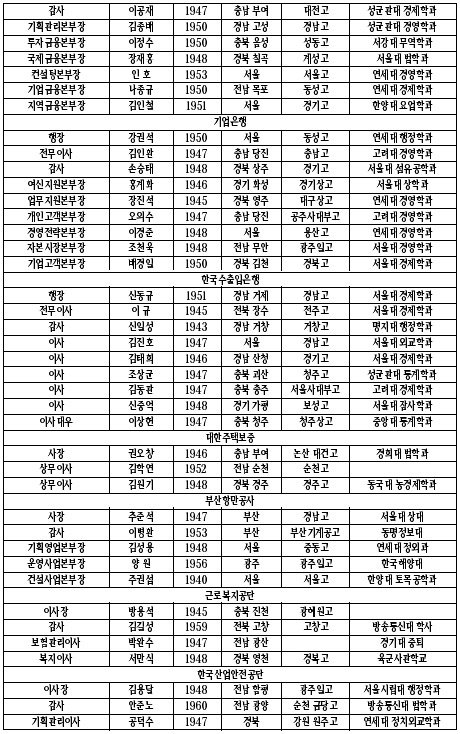

정부산하기관 중에서는 특히 재경부 산하기관인 한국증권거래소 신용보증기금 기술신용보증기금 등에서 임원들의 영남 편중 현상이 두드러졌다. 증권거래소의 경우 이사장 및 부이사장보 5명 중 4명이 모두 경남 출신이었고 임원 중 호남 출신은 1명에 불과했다. 신용보증기금은 임원 8명 중 영남 출신은 4명인데 비해 호남 출신은 1명밖에 되지 않았다. 기술신용보증기금 역시 임원 7명 중 영남 출신은 3명이었으나 호남 출신은 1명뿐이었다.

출자기관인 한국지역난방공사의 경우에도 5명의 임원 중 자료 제공을 거부한 2명을 제외하면 3명 전원이 경북 출신이었다. 보훈처 산하기관인 보훈복지의료공단 역시 부산 경남북 출신이 4명, 전남 출신이 1명으로 심한 불균형 현상을 보였다. 영남 편중 현상이 드러난 이들 정부 산하기관의 경우 기술신용보증기금을 제외하면 사장 또는 이사장이 모두 영남 출신이었다.

김대중 정부 초기인 지난 1998년 출신 지역과 정치 성향을 따져 직원들을 정리해고함으로써 물의를 빚었던 한국마사회의 경우도 인사 편중 현상이 두드러졌다. 출신지는 전북이지만 경북 김천에서 고교를 졸업한 박창정 회장을 제외하면 임원 분포는 충청 3명, 경남 2명 등으로 호남 출신은 찾아보기 어려웠다.

민간기업보다 3살 이상 많아

반면 일부 출자기관이나 산하기관 중에는 오히려 호남 편중 현상이 나타난 곳도 적지 않았다. 김대중 정부 시절 청와대 비서관을 지냈던 고석만 사장이 취임한 교육방송의 경우 임원진 5명 중 호남 출신만 3명이었을 뿐 영남 출신 인사는 한 명도 없어 눈길을 끌기도 했다. 노무현 대통령의 후보 시절 정책특보를 지낸 기업인 출신의 유건 사장을 영입한 한국관광공사 역시 5명 임원 중 2명만 호남 출신이었을 뿐 영남 출신은 한 명도 없었다. 한국전기안전공사의 경우도 임원 5명 중 영남 출신은 한 명도 없어 영남 편중과는 또 다른 대조를 보였다.

공기업 중 임원 숫자가 비교적 많은 KBS나 농업기반공사 한국철도시설공단 등은 지역간 안배에 신경을 쓴 흔적이 보였다. KBS의 경우 사장을 포함한 9명의 임원 중 영남과 호남은 물론 서울·경기 충남 출신이 각각 2명씩으로 나타났다. 나머지 1명은 이북 출신. 농업기반공사 역시 8명의 임원 중 영호남이 각각 3명, 충남과 강원이 각각 1명으로 나타났다. 104개 공기업 중 임원 숫자가 가장 많은(이사대우 포함 15명) 한국철도시설공단은 영남 4명, 호남 3명, 서울·경기 4명, 충남 3명 등이었다.

특히 정부출자기관 중 공기업민영화법의 적용을 받아 주주총회에서 이사진을 선임하도록 되어 있는 인천국제공항공사 한국가스공사 한국공항공사 등은 이사진의 지역별 균형 현상이 두드러지게 나타났다.

공기업 임원을 출신대학별로 분류한 결과를 보면 서울대 출신이 가장 많은 95명(21%)을 기록했으며 고려대와 연세대 출신이 각각 41명(9%)과 37명(8%)으로 나타났다. 지방대 출신 중에서는 부산대 영남대 등 영남권 지방대 출신이 35명(7.8%)인 데 비해 전남대 전북대 등 호남권 지방대 출신은 22명(4.9%)에 불과했다. 충청 및 강원권 지방대 출신은 각각 8명과 5명에 불과해 심각한 지역 불균형 현상이 확인됐다.

공기업 임원 임기가 통상 3년이라는 점을 감안하면 김대중 정부 시절 임명된 임원 가운데 절반 가량은 아직도 임기가 남아 있다고 봐야 한다. 따라서 앞으로 공기업 임원 물갈이폭은 더욱 늘어날 것으로 보여 향후 추이에도 관심이 모아지고 있다.

한편 공기업 임원들의 평균 연령은 55.6세인 것으로 나타났다. 얼마전 668개 상장사 임원을 상대로 한 조사에서 상장사 임원 평균연령이 52.2세로 나타난 것과 비교하면 공기업 임원이 민간 상장회사 임원에 비해 세 살 이상 많은 셈이다. 공기업 최연소 임원으로는 1966년생으로 38세인 농업기반공사 정도훈 이사가 꼽혔다. 경희대 행정학과와 서강대 경영학 석사 출신의 정 이사는 한국능률협회 책임전문위원으로 있던 지난 6월 농업기반공사의 임원진 공개모집을 통해 채용됐다. 반면 최고령 임원은 1934년생으로 올해 72세인 김진배 농수산물유통공사 사장으로 나타났다. 김 사장은 11대 및 15대 국회의원 출신으로 지난 2001년부터 농수산물유통공사 사장을 맡고 있다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 앨런 팀블릭 인베스트 코리아 단장은 영국 출신으로 공기업 임원 중 유일한 외국인이다.

“밑으로 내려갈수록 더 문제”

현행 정부투자기관관리기본법에 따르면 투자기관 사장의 경우 사장추천위원회를 통해 주무장관의 제청을 거친 뒤 대통령이 임명하도록 되어 있고 사장 외의 상임이사는 사장의 제청으로 주무장관이 임명하도록 규정하고 있다. 또 노무현 정부 들어서도 낙하산 인사 논란이 그치지 않고 있는 공기업 감사는 기획예산처 장관의 제청으로 대통령이 임명하도록 되어 있다.

산하기관의 경우도 사정은 비슷하다. 대부분 산하기관들의 사장이나 이사 임명 권한은 주무장관에게 주어져 있는 경우가 많다. 기획예산처 역시 각 부처별 법률에 따라 임명되는 산하기관 이사진에 대해서는 현황파악조차 하지 않고 있다.

서울대 행정대학원 이달곤 교수는 “정부투자기관 같은 대형 공기업들은 공모제 등을 도입하고 내부 승진 비율을 높이는 등 공평한 인사를 실시하려는 노력이 확산되고 있으나 공기업 자회사나 각종 공단 등은 여전히 인사 편중 실태가 잘 포착되지 않는다는 것이 문제”라고 지적했다. 김대중 정부 시절 정부투자기관 경영평가단장을 맡았던 서강대 이우용 교수는 “영호남 편중보다 전문성 없는 공기업 경영자가 정치적 연줄을 동원해 임명되는 것이 심각한 문제”라고 지적했다. 이 교수는 또 “김대중 정부 때도 그랬지만 공기업 임원 인사가 대통령과 같은 지역 출신으로 지나치게 편중되는 것은 대통령에게도 큰 부담“이라고 말했다.

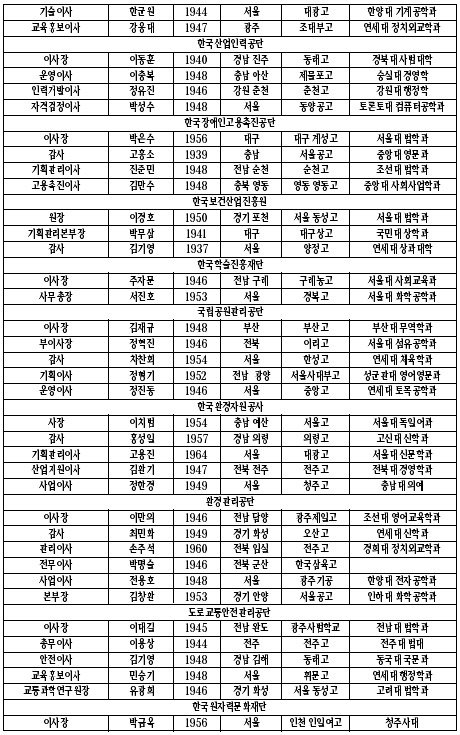

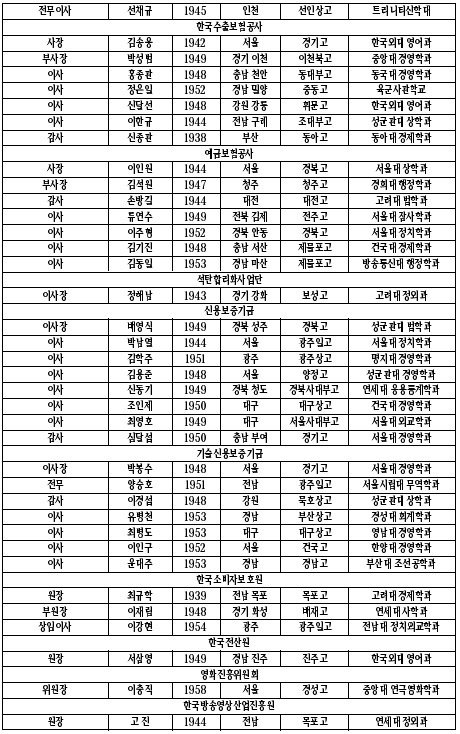

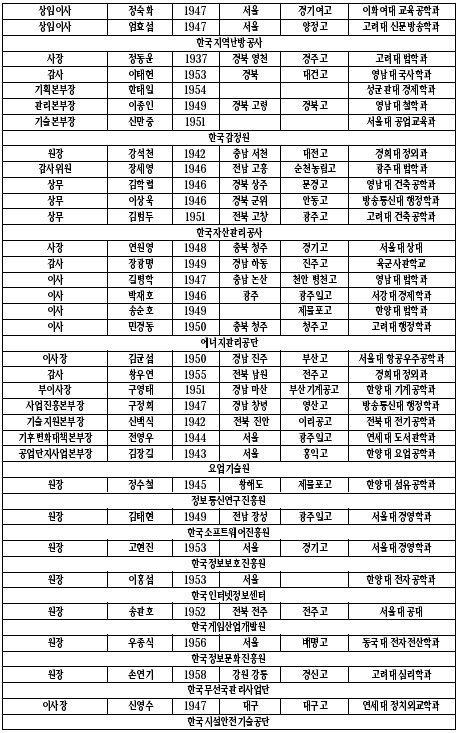

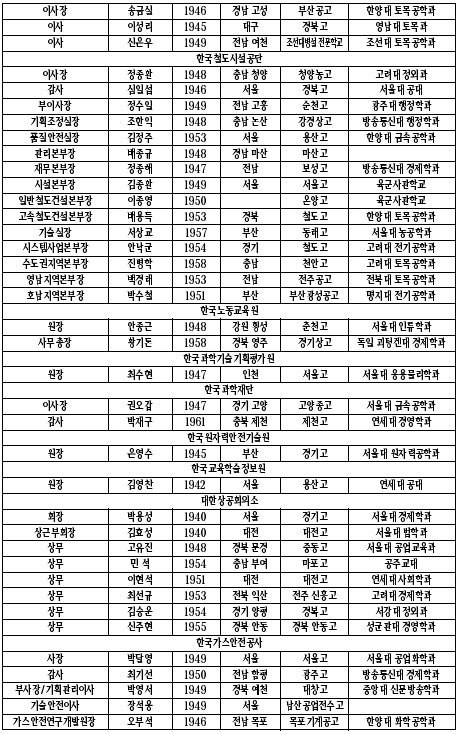

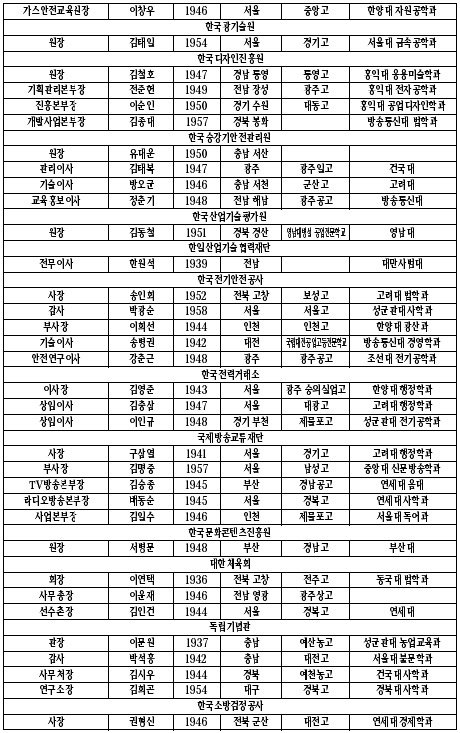

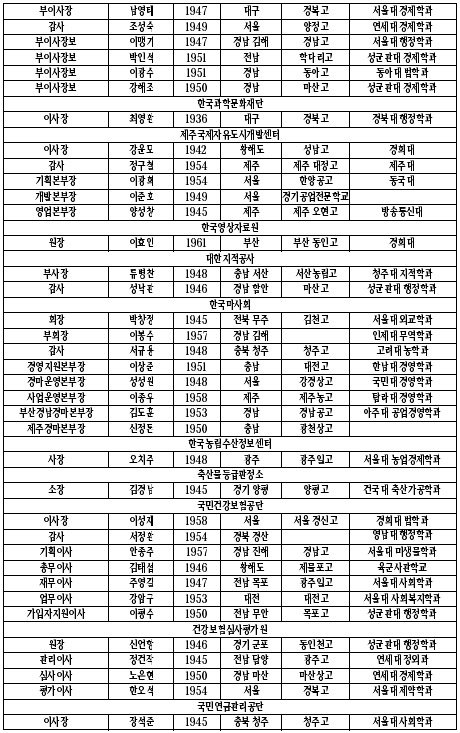

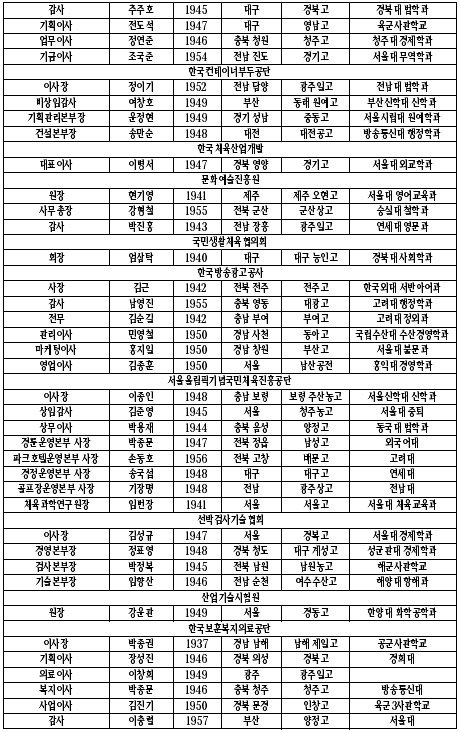

이번 조사는 한국조폐공사 한국전력공사 등 정부투자지관 13개, 한국지역난방공사 자산관리공사 등 정부가 최대주주인 출자기관 13개, 정부산하기관기본법을 적용받는 각 부처 산하기관 78개 등 총 104개 공기업을 대상으로 실시됐으며, 조사대상기관 중 88관광개발(주) 한국석유품질검사소 등 4개 기관은 자료 제공을 거부했고 국립중앙청소년수련원은 원장 공모중이었다. 출신 지역의 경우는 각 공기업에서 제공한 자료를 토대로 파악했고 분명치 않을 경우 이력서상의 본적지를 참고했다(자세한 이력사항은 202~213페이지 도표 참조).

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)