- 중국의 발전속도가 점점 빨라지고 있다. 풍부한 인력과 물밀 듯 들어오는 해외자본 그리고 무시 못할 저력을 지닌 과학기술이 그 배경을 이루고 있다. 종이와 나침반을 만든 중국인은 이제 달 탐사선 발사 계획을 세우고 있으며, 생명공학기술로 농업혁명을 이룰 태세다.

중국이 내뿜는 이 같은 위력의 원천은 도대체 무엇일까. 이번 호에서 중국의 과학기술을 탐구키로 한 것도 이런 의문에서 비롯됐다. 고도성장을 가능하게 한 중국 과학기술의 현주소와 관련정책들 그리고 우리의 대응방향을 짚어보기로 한다.

인터뷰에 응해준 홍성범(洪性范·46) 박사는 중국과학의 전반적인 현황을 파악하고 있는 극소수의 전문가 중 한 사람이다. 현재 과학기술부가 베이징에 설립한 한중과학기술협력센터장으로 근무하면서 현장에서 중국 과학기술을 진단하고 협력방안을 모색하고 있다. 우선 중국 과학기술의 전반적인 면모부터 살펴보자.

-지난해 10월15일 중국은 자력으로 인간을 선저우(神舟) 5호에 태워 우주에 보내는 데 성공함으로써 과학기술력이 상당한 수준에 올라 있음을 세계에 과시한 바 있습니다. 중국 과학기술의 총체적 수준을 요약해서 표현한다면 어떤 것이 되겠습니까.

“중국사람들에게 과학기술 분야의 성과를 물어보면 ‘양탄일성(兩彈一星)’이라는 말을 즐겨 합니다. 원자탄, 수소탄, 인공위성을 줄여서 부르는 말이죠. 중국은 그동안 국방 및 우주분야에 집중적으로 투자해 상당한 수준의 능력을 갖추었다고 볼 수 있습니다. 구소련을 비롯한 사회주의 국가들이 그렇듯이 중국도 과학기술을 사회주의체제의 우월성 과시와 국방력 강화 그리고 대(對)국민 체제홍보 수단으로 활용한 측면이 큽니다. 아울러 세분화된 전공분야 가운데 한 길만 걸어도 평생 생활이 보장됐던 체제특성에 힘입어 기초과학분야도 상당 수준에 도달해 있습니다. 반면에 상대적으로 생산기술 측면에서는 약점을 보이고 있습니다만 이 분야도 1990년대 이후 괄목할 만한 발전을 거듭하고 있습니다. 개혁개방 이후 정책의 초점을 연구성과의 상업화 내지는 산업화에 맞춘 것이 효과를 보고 있기 때문이지요.”

중국 과학기술의 이중구조

-흔히 중국은 기초과학은 발달했으나 산업화 기술 수준이 뒤떨어지는 것으로 이야기합니다만, 최근 일련의 보도들을 보면 한국과 중국의 기술격차가 근접해 있으며, 이 격차도 얼마 안가 사라질 것 같습니다. 중국의 기술경쟁력을 한국과 비교하면 어느 정도입니까. 그리고 세계수준에 비추어보면 어디쯤 와있을까요.

“중국의 기술경쟁력을 한마디로 단정하기는 어렵습니다. 그 이유는 첫째, 각 분야별로 상황이 다르다는 점입니다. 둘째는 해외 직접투자에 의한 첨단기술의 유입, 이른바 해귀파(海歸派)라 불리는 해외유학 인력의 귀국, 그리고 해외첨단기술의 빠른 소화흡수능력 등으로 최근 들어 기술경쟁력이 급성장하고 있고, 그 과정에서 강한 역동성을 보여주고 있기 때문입니다. 따라서 중국의 기술경쟁력은 현재보다는 5년, 10년 후를 보아야 하고, 우리의 주력종목과의 격차를 예의주시할 필요가 있습니다. 한 가지 예로 지난해 우리의 주력수출품인 휴대전화에 대해 기술경쟁력을 조사해 본 적이 있는데, 전반적으로 한국과 2년 정도의 격차를 보이고 있고, 2010년에는 대등한 수준이 될 것으로 전망되었습니다.”

-중국 과학기술의 현주소를 말해주는 사례로 우주선을 쏘아 올리는 발사대 옆 산골마을에서는 발사소식조차 모르고 있더라는 이야기가 있습니다. 과학기술뿐 아니라 여러 측면에서 나타나는 중국의 이중구조를 빗댄 표현이겠습니다만, 이런 현상을 어떻게 봐야 할까요.

“그렇습니다. 중국은 거의 모든 측면에서 이중구조를 가지고 있습니다. 도시와 농촌, 핵심지역과 주변지역이란 극심한 이중구조를 가진 사회체제와 마찬가지로 과학기술분야에서도 두 얼굴을 가지고 있습니다. 과학기술의 이중구조는 첫째, 사회주의 체제의 우월성 과시와 국방력 강화라는 우선순위에 따라 국가가 항공우주기술, 핵 분야 등 국방관련기술과 기초과학에 한정된 자원을 집중적으로 지원한 데서 연유합니다. 따라서 군수산업의 연장선상에서 진행된 인공위성, 핵, 광섬유, 리모트 센싱 분야 등은 거의 선진국 수준에 접근해 있는 것으로 평가되고 있습니다.

둘째는 과학기술을 둘러싸고 있는 정치·경제 메커니즘의 성격에서도 강한 영향을 받았다는 점입니다. 1949년 중화인민공화국 수립 이후 중국의 과학기술 활동은 정치·경제 환경의 명암에 좌우되는 굴절된 역사로 특징지워집니다. 즉 중국 현대사를 규정하였던 ‘홍’(紅, 정치이데올로기)과 ‘전’(專, 전문성)의 논리가 과학기술에도 그대로 적용된 것이에요. 그래서 과학기술이 활발히 전개되던 시기에는 ‘전’의 논리가, 과학기술이 정체된 시기에는 ‘홍’의 논리가 주류를 이루었습니다.

특히 문화대혁명 기간에는 육체노동이 강조되어 과학기술자가 노동현장에 투입되었고, 연구기자재 등 연구환경이 전면적으로 파괴됐습니다. 뿐만 아니라 대외 과학기술교류도 중단된 상태였고, 기술혁신에 대한 인센티브가 부르주아적인 것으로 간주되기도 했습니다. 그 결과 중국 과학기술의 기반이 송두리째 흔들려 이후의 발전에 커다란 걸림돌로 작용했지요. 그러나 최근 이러한 이중구조는 눈에 띄게 타파되고 있는 것으로 보입니다.”

-각종 학술지의 논문게재 실적이나 과학기술력을 종합해 국가별 순위를 매기는 자료 등 객관적 수치로 본 중국의 과학기술 수준은 어떻게 나타나고 있습니까.

“과학기술논문에 대한 순위를 매길 때는 흔히 SCI, EI, ISTP 등 국제논문색인집에 수록된 논문을 기준으로 삼는데, 2002년 기준으로 중국은 총 774만편의 논문을 발표하여 미국 일본 영국 독일에 이어 세계 5위에 올랐습니다. SCI에 발표된 논문만 보면 408만편으로 미국 영국 일본 독일 프랑스에 이어 6위입니다. EI 수록 논문 수는 232만편으로 미국 다음으로 세계 2위, ISTP 통계에 의한 국제회의 논문은 134만편으로 미국 일본 독일 영국에 이어 세계 5위입니다.

과학기술력을 종합해서 살펴볼 수 있는 IMD(국제경영개발원) 경쟁력보고서 순위를 보면 2003년 기준으로 중국의 기술인프라는 세계 23위, 과학인프라는 12위, 생산성은 17위입니다. 그러나 여기서 간과해서는 안될 것이 중국이 갖는 평균지수의 함정입니다. 연해지역과 내륙지역의 커다란 차이를 무시한 채 중국 전체를 하나의 잣대로 잴 경우 실상을 제대로 파악할 수 없다는 것이지요. 그래서 IMD 보고서도 2003년부터는 상하이(上海)를 포함한 저장(浙江)성을 분리해 따로 지표를 제시하고 있습니다. 규모로 산정하는 부문을 제외한 지표, 예를 들면 생산성은 우리가 15위인데 반해 중국 저장성은 미국에 이어 2위를 기록하고 있습니다.”

-최근 중국의 기술력이 한국을 추월할 정도로 빠른 속도로 향상되는 비결이랄까, 그 원동력은 어디에 있을까요.

“크게 세가지 측면에서 살펴볼 수 있습니다. 첫째는 이미 보유하고 있는 과학기술자원의 측면입니다. 기초과학, 국방 및 우주분야의 시스템기술 그리고 막대한 인적자원이 그것으로, 이는 우리가 구조적으로 가지지 못한 부분이기도 합니다. 둘째는 해외직접투자(FDI)에 의한 첨단기술 및 경영노하우의 유입입니다. 여기서 중요한 점은 중국이 첨단의 지식과 기술을 단시간 내에 소화 흡수할 수 있는 인적자원을 가지고 있다는 사실입니다. 아울러 해외유학 인원의 귀국이 급증하고 있다는 점도 주목해야 합니다. 이들의 귀국은 첨단기술네트워크, 자본네트워크, 인적네트워크가 유기적으로 가동될 수 있다는 의미를 가집니다.

셋째는 정부정책입니다. 광대한 시장을 첨단기술과 바꾸겠다는 이른바 ‘시장환기술(市場換技術)’ 정책은 돈만 가져오는 해외투자는 사양하고 기술을 가져와야 시장을 주겠다는 것입니다. 중국시장을 둘러싼 다국적기업들의 경쟁이 결과적으로 첨단기술을 앞다퉈 중국에 유입시키는 상황을 초래한 것이지요. 또한 중국내 각 성시(省市)마다 인재유치에 나서 경쟁이 치열하게 벌어질 정도로 과학기술 인력에 대한 파격적인 대우가 이뤄지고 있는 것도 기술력 향상의 주요 원인이라고 할 수 있습니다.”

중국인과 노벨상

우리가 그동안 중국과학에 대해 어렴풋이 알고 있던 것 중 하나가 기초과학에 강하다는 점이다. 중국뿐 아니라 사회주의 국가는 대부분 기초과학은 앞서 있으나 산업화 기술에서 뒤진다는 게 상식처럼 돼있다. 과연 중국의 기초과학 수준은 어떨까.

-한 나라의 기초과학 수준을 잘 설명해주는 게 노벨상 수상실적입니다. 그동안 중국인이 과학 분야에서 노벨상을 수상한 실적이 있습니까.

“아직까지 중국 국적의 노벨상 수상자는 없습니다만, 중국인으로 노벨상을 수상한 과학자는 화학의 양전닝(楊振寧), 물리학의 리정다오(李政道)와 리위안저(李遠哲) 등 3명이나 됩니다. 특기할 점은 일본의 중국 침략을 계기로 이른바 ‘과학으로 나라를 구한다(科學救國)’는 신념으로 해외의 중국인 과학자가 대거 귀국했다는 사실입니다. 그래서 항일전쟁 기간 중 윈난(雲南)성 쿤밍(昆明)에서는 피난 온 저명한 학자들(華羅康, 吳有訓, 周培源, 馬大猷, 王竹溪 등)이 역시 피난 온 대학생들에게 강의를 하는 시난(西南)연합대학이 설립되었는데, 그때 대학생이던 양전닝, 리위안저가 바로 후일 노벨상을 수상한 것입니다. 최근 중국정부도 칭화대 내에 ‘노벨반’을 설치해 운영하는 등 노벨상 수상을 위한 중장기 계획을 추진하고 있습니다.”

-노벨상뿐 아니라 각종 과학기술 관련 국제대회에서도 뛰어난 성적을 거두지 않았습니까.

“중국의 기초과학 수준은 각종 국제대회에서도 여실히 증명되고 있습니다. 세계 청소년들의 과학실력을 겨루는 국제과학올림피아드대회는 중국의 독무대나 다름없을 정도로 중국이 우승을 휩쓸었습니다. 이처럼 꾸준히 쌓아올린 기초과학의 잠재력이 앞으로 과학기술 도약의 발판으로 작용할 것임에 틀림없습니다. 기초과학 중에서도 특히 수학 물리학 화학 지구과학의 수준은 세계 정상급으로 평가되고 있습니다.”

사회주의 체제와 기초과학

-중국의 기초과학이 세계적 수준이라고 하셨는데요. 좀더 구체적으로 살펴보면 어떤 분야를 꼽을 수 있을까요.

“우선 인공지능기술 및 시스템을 들 수 있는데, 이공계 명문 칭화대의 연구수준이 높습니다. 그리고 샤먼(厦門)대의 고체표면물리, 중국과학원 반도체연구소와 지린(吉林))대의 광전자 연구 수준도 높은 평가를 받고 있습니다. 이외에 응용물리학(중국과학원 상하이 기술물리연구소), 고체미세구조학(난징 국가고체미세구조연구소), 금속학(중국과학원 금속연구소), 음양학 환경물리학 생물물리학 바이러스학(중국과학원) 등이 세계적으로 인정받고 있는 기초과학 분야입니다.”

-중국의 기초과학이 일찍부터 발달한 데에는 어떤 배경이 있을까요.

“대부분의 사회주의 체제 국가에선 대학이 분야별로 세분화되어 있습니다. 중국의 예를 보면 석유대학, 화공대학, 항천항공대학 등이 대표적인 경우입니다. 따라서 구체적이고 세분화된 전공영역을 일생 동안 꾸준히 연구할 수 있는 환경이 조성돼 있는 셈입니다. 그러나 중국 기초과학의 강점은 사회주의 체제보다는 청조(淸朝)말 이후 문호개방에 따른 해외유학 및 1949년 중공 성립 이후 유학파의 대거 귀국에서 비롯된다고 생각합니다.

예를 들면 1921년 플랑크 상수(Planck 常數) 측정에 참가한 예치쑨(葉企遜), 1920년 콤프턴(Compton, 1927년 노벨물리학상 수상자) 효과의 실험 합작자 우유쉰(吳有訓), 1928년 미국에서 소행성을 발견한 장위저(張鈺哲), 1932년 미국에서 정부(正負)전자띠의 인위 복사(輻射)현상을 발견한 자오중야오(趙忠堯), 양자역학자인 하이젠베르크(Heisenberg)와 합작하여 많은 논문을 발표한 왕푸산(王福山), 아인슈타인의 제자인 양자역학자 저우페이위안(周培源), 유전학자 모건(Morgan)의 제자인 탄자정(談家禎), 퀴리 부인의 제자인 첸싼챵(錢三强), NASA의 J.P.L 소장을 역임한 공기동력학자 첸쉐썬(錢學森), 양자역학 창시자인 보어(Bohr)의 제자 장중환(張宗緩) 등이 해외유학을 통해 성장한 과학자들입니다.

1949년 중화인민공화국 건국과 함께 해외에서 학자들이 대거 귀국하게 되는데, 1952년까지 약 2000여명의 저명한 학자가 미국에서 중국으로 돌아왔습니다. 그중에는 핵물리 실험설비와 전자 기기를 자비로 구입하여 귀국한 자오중야오 같은 사람도 있었지요. 1952~57년에는 1000여명의 학자가 추가로 귀국해, 중국의 기초과학이 비약적으로 발전하는 계기가 되었는데요. 이 시기에 귀국한 대표적인 학자가 나중에 중국 미사일의 대부로 불리게 된 첸쉐썬입니다. 해외의 과학자들이 귀국한 것과 더불어 중국 정부가 건국 후 약 2만명에 달하는 유학생을 국비로 소련에 파견한 것도 기초과학의 토대를 쌓는 데 크게 기여했습니다. 이때의 유학생 중에서 세계적인 저온물리학자 관웨이탄(管惟潭)과 공제론(控制論)의 대가로 나중에 국가과학기술위원회 주임을 역임한 쑹젠(宋健) 등이 배출되었습니다.”

-중국 학생들의 수학실력이 높다는 말을 많이 들었습니다만, 중국인이 태생적으로 과학분야에 소질이 뛰어나다고 할 수 있을까요.

“과학에 소질도 있고 관심도 많은 것 같아요. 한 가지 예를 들어보지요. 칭화대 컴퓨터공학과에 입학한 한 시골 출신의 중국학생이 처음으로 컴퓨터 자판기를 만져 보았다고 합니다. 이 학생은 컴퓨터를 잘 다루는 한국 유학생에게 많은 도움을 받았는데, 1학년 말이 되면서 상황이 역전되었다고 합니다. 그만큼 타고난 소질이 돋보였다는 것이지요. 요즘 중국 청소년들에게 장래 희망하는 직업을 물어보면 1위가 바로 과학자입니다.”

-중국의 초중고 학교교육이나 입시 등에서 기초과학분야와 관련된 어떤 특징적인 측면이 있습니까.

“전반적으로 초중고의 실험실습 기자재는 연해의 도시지역을 제외하고는 아주 낙후한 형편입니다. 그래서 자연히 이론에 치중하게 되는데, 그 결과 수학적 사고가 발달하게 된다는 겁니다. 관심있게 보아야 할 점은 오히려 대학입학 후 어떻게 공부하느냐는 점입니다. 대학생들의 공부량이 우리와 비교해볼 때 월등하게 많아요. 중국의 대학 바깥에는 사이언스 파크가 있고, 한국의 대학 바깥에는 술집과 당구장이 있더라는 비판을 새겨볼 필요가 있습니다.”

-중국 과학기술의 역사적인 전통에도 관심을 가질 필요가 있을 것 같습니다. 종이의 발명이나 인쇄술처럼 널리 알려진 것말고도 과거의 중국 과학기술력을 말해주는 역사적 사례로는 어떤 것이 있나요.

“17세기 유럽에서 탄생한 근대과학은 중국의 과학, 기술, 의학 발전을 토대로 했다 해도 과언이 아닙니다. 2항계수의 배열, 지리식물학과 토양학의 창시, 종두의 발견, 나침반 등이 모두 중국의 작품입니다. 이밖에 태양흑점(기원전 4세기), 혈액순환, 내분비학(기원전 2세기), 십진법(기원전 14세기)도 중국에서 발견된 것으로 알려져 있습니다.”

국방·우주분야의 눈부신 발전

중국 과학기술의 하이라이트는 뭐니뭐니 해도 국방·우주분야다. 일찍이 핵무기를 만들었고, 최근엔 유인우주선까지 쏘아 올리는 것을 보면 이 분야는 확실히 세계적 수준에 도달해 있다. 중국은 어떻게 핵강국·우주강국이 되었으며 그 과정에서 어떤 인물들이 활약했을까.

-중국은 1956년에 이미 핵무기 개발을 결정했고, 현재는 미국 러시아에 이은 세계 3위의 핵강대국이 되었습니다. 현재 중국 핵무기 혹은 핵과학의 현황과 수준은 어떻게 평가할 수 있습니까.

“중국의 핵기술은 2단계의 발전과정을 거쳤습니다. 1단계는 1955~78년으로 원자탄과 수소탄, 잠수함 핵동력장치의 개발 등 국방부문에 주력했던 시기이고, 2단계는 1979년부터 현재까지로 민수(民需)전환을 통한 국방과 민수의 공동 발전을 추진하고 있습니다. 1964년 10월 최초의 원폭실험이 신장(新疆)위그루족 자치구 뤄부보(羅布泊) 지역에서 성공리에 끝났는데 핵무기를 제조할 때, 원료는 우라늄235나 플루토늄239를 사용합니다. 일반적으로 우라늄235를 택할 경우 비용이 더 많이 들고 고도의 기술을 필요로 하기 때문에, 중국이 개발한 핵무기는 플루토늄형일 것으로 예측되었지만 중국이 당시 핵폭발에 사용한 것은 우라늄235였습니다.

중국의 실리콘 밸리로 불리는 베이징의 중관춘(中關村) 일대. IT산업의 중심지로 각종 연구 개발이 이루어지고 있다.

-이처럼 다른 분야에 비해서 상대적으로 핵무기 개발이 앞서갈 수 있었던 배경은 무엇일까요.

“중국이 핵무기 개발을 결정한 것은 1956년입니다. 당시 중국은 육해공군의 무기를 전면적으로 현대화한다는 계획을 세웠는데 막대한 자금과 자원이 필요했기 때문에 중국의 경제적 능력으로는 어려웠습니다. 이 같은 형편을 잘 알고 있던 마오쩌둥(毛澤東)이 정치적, 전략적 이점을 최대로 살릴 수 있는 핵무기 개발에 역점을 두었던 것입니다. 그래서 1955년에 설립된 제2기계공업부 주관으로 부속연구소(原子能究所)에 전국의 전문가들을 소집했습니다. 초창기 참가인원이 10만여명으로 추산될 정도로 활기를 띠었는데, 핵탄제조에는 덩자셴(鄧稼先), 궈융화이(郭永懷) 등 미국유학생 50여명과 딩다리(丁大利)를 비롯한 소련유학생 등 500여명이 핵심적인 역할을 했습니다. 이처럼 단기간 내 대대적으로 과학기술자원을 동원할 수 있는 체제와 자원의 집중이 성공의 큰 요인이라 할 수 있습니다.”

-중국은 핵공격을 할 수 있는 미사일 분야에서도 강세를 보이고 있지 않습니까.

“중국의 미사일 개발은 중·소 대립이 노골화되었던 1960년대로 거슬러 올라갑니다. 중국은 미국에 대한 직접 공격력을 강화하기 위해 대륙간 탄도미사일(ICBM) 개발에도 전력을 다했습니다. 소련의 원조나 기술지원을 받지 않고 자체 기술로 ICBM 개발에 착수한 것이지요. 이때 로켓개발을 주도한 핵심인물이 1940년대 미국 로켓개발의 주역 중 한 사람이었던 첸쉐썬 박사입니다.

유도탄의 연구 및 제조는 NASA에서 귀국한 첸쉐썬을 비롯한 미국유학파와 쑨자둥(孫家棟), 쑹젠 등 소련유학파가 주축이 되어 1958년 10월에 설립된 국방부 제5연구원에서 전담하게 됩니다. 유도탄 발사기지는 1958년 간쑤(甘肅)성 쥬취안(酒泉)지역에 건립했고요.

ICBM의 전단계라 할 중거리 탄도미사일(MRBM)은 1964년 시험발사를 시작으로 1965년 최초의 지대공 미사일인 훙치(紅旗)1호를 개발한 후, 이어 2호와 3호가 잇달아 발사에 성공하는 쾌거를 이룩합니다. 미 정찰기 U-2기를 격추시킨 것이 바로 훙치 미사일이었습니다.

위성발사 능력이 향상됨에 따라 1980년 5월에는 사거리 1만2800km의 ICBM이 개발됐고, 공대함 미사일인 하이잉(海鷹) 잉지(鷹擊) 등 전술미사일에 이어 1982년 10월에는 잠수함의 미사일 수중발사에 성공하는 등 중국의 핵전력은 꾸준히 강화되고 있는 상황입니다.”

우주과학의 영웅, 첸쉐썬

-인공위성 발사기술도 발달해 중국은 현재 다른 나라의 위성을 대신 쏘아 올려주는 것으로 알려져 있습니다. 우주과학 분야의 기술수준은 어떻습니까.

“미사일기술과 위성기술은 기본적으로 같은 계열입니다. 위성은 쏘아서 올려놓는 데 반해 미사일은 쏘았다가 떨어지는 차이가 있을 뿐이지요. 따라서 중국의 우주기술은 미사일 개발이라는 군사적 목적과 맞물리면서 그 발전속도가 빨라졌습니다. 1957년 소련이 스푸트니크1호 인공위성 발사에 성공하자 이에 자극받은 마오쩌둥은 그해 5월 인공위성 개발을 강력히 지시했습니다. 그래서 3년 후인 1960년 2월19일에 중국 최초의 실험용 로켓 T-7M을 쏘아 올리게 됩니다. 특히 중소대립이 노골화되면서 1960년대 말 저우언라이(周恩來)가 대규모의 운반로켓 및 위성을 개발하기 위한 특별위원회를 국무원내에 설치함으로써 중국의 우주기술은 새로운 단계로 접어들게 됩니다.

당시 중국정부는 과학기술자들을 중국운반로켓연구소에 집결시켜 연구에 박차를 가한 결과 1970년 직경 2.25m, 중량 300kg으로 저고도에 쏘아 올린 장정(長征)1호를 선보이기에 이르렀습니다. 그리고 1970년 4월24일, 쥬취안 우주기지를 떠난 173kg의 둥팡훙(東方紅)1호가 마오쩌둥 사상을 찬양하는 ‘둥팡훙 멜로디’를 송신하여 전세계를 놀라게 한 것이지요. 이 사건은, 말하자면 중국의 우주시대를 알리는 서막이었던 셈입니다.

1971년에 두 번째 위성을 발사한 후 문화혁명기의 혼란으로 4년 이상의 공백기를 거쳐야 했죠. 그래서 1975년 12월에야 제3호 위성을 발사하게 됐습니다. 이때 펑바오(風暴)1호라는 2단식 신형 로켓이 사용되었는데 이것은 미국의 ICBM, 타이탄II와 거의 같은 크기였습니다.

1975년 11월에 발사된 네번째 위성은 중국 최초로 위성을 회수하는 데 성공했고, 1981년 9월, 아홉번째로 발사된 위성은 하나의 운반로켓에 3개의 위성을 싣고 가서 궤도에 진입시키는 성과를 거두었습니다. 이는 중국이 서로 다른 목적과 구조, 궤도를 가진 3개의 위성을 충돌없이 발사하는 정교한 기술을 세계에서 네번째로 보유하게 됐음을 의미합니다. 1984년 4월에는 정지궤도위성을 쏘아 올렸는데 이때 사용된 로켓이 장정3호로 이전의 로켓과는 다른 3단식이었어요. 이 로켓은 지상 3만6000km 궤도에 진입시킬 수 있는 강력한 것으로 중국 우주기술의 새로운 장을 여는 계기가 된 것으로 평가됩니다. 이어서 1986년 2월에는 방송통신용 위성을, 1988년 9월에는 최초의 기상위성을 발사하는 데 성공했습니다.

중국은 위성제작과 발사기술을 자체적으로 개발, 보유한 전세계 5개국 중 하나이고, 위성회수기술을 보유한 3개국 중 하나입니다. 다연장 위성로켓 발사기술과 자체 개발한 증속로켓을 이용하여 정지궤도위성을 발사할 수 있는 등 로켓기술에서 세계 상위권을 차지하고 있습니다. 몇 번의 위성발사 실패로 한계에 부닥치기도 했습니다만, 1996년 이후 계속적으로 발사에 성공했습니다. 이같은 기술력을 바탕으로 외국에 대해서 저렴한 비용으로 위성발사를 해주는 이른바 우주세일즈에도 적극 나서고 있습니다.”

-중국은 달 탐사위성의 이름을 짓는 등 탐사계획을 구체적으로 세워놓고 있는 것으로 알려져 있습니다. 달 탐사는 어떤 의미를 지니고 있는 것일까요.

“지난해 10월 발사된 선저우5호 유인우주선과 관련해 2008년 올림픽개최지 선정에서 탈락될 경우에 대비해 발사계획을 앞당겼다는 이야기가 한때 나돈 바 있습니다. 그만큼 정치적인 의미도 크다고 봐야겠지요. 끊임없이 국민적 이벤트를 창출해야 하는 사회주의 국가에서 달착륙처럼 좋은 소재는 없을 겁니다. 일부 서방국가에서는 중국의 연해지역과 내륙지역의 격차가 갈수록 커져가는데 꼭 이런 곳에 예산을 투입해야 하느냐는 비판적인 목소리도 있습니다만, 선저우5호의 성공이 중국 국민들의 자긍심을 높여주었다는 데는 이론의 여지가 없습니다. 기술적 측면에서 보면 우주기술 자체가 시스템기술이기 때문에 관련분야의 기술 발전을 기대할 수 있을 것입니다.”

-중국의 미사일 개발이나 인공위성 발사에 얽힌 얘기를 할 때 자주 등장하는 첸쉐썬은 어떤 사람인가요.

“2003년 한해동안 장쩌민(江澤民) 전 주석이 생일을 포함해 3번이나 직접 첸쉐썬의 자택을 찾아갔을 정도로 국민적 추앙을 받는 과학자입니다. 그는 1950년대에 잘나가던 미국을 떠나 낙후한 조국으로 기꺼이 돌아와 위성 및 미사일분야의 연구개발을 주도했습니다. 이 점을 모든 중국인이 높이 평가하고 있습니다. 이 당시 미국이 강력히 붙잡았지만, 그동안 이루어놓은 부와 명성을 과감히 내던지고 귀국길에 오른 전설적인 인물이라고나 할까요.”

주목받는 생명공학 연구

수많은 과학기술 분야 가운데 우리가 중국과 관련해 특히 눈여겨 볼 것은 생명공학과 정보통신일 듯하다. 가령 생명공학적 연구 성과가 농업관련 프로젝트와 결합되면 그 파장이 당장 우리에게 밀어닥칠 게 분명하기 때문이다. 정보통신은 우리의 주력산업이기도 하고 향후 중국과 치열한 경쟁을 벌일 분야여서 중국의 기술력을 주시하지 않을 수 없다.

-생명공학 분야에서도 중국의 저력이 주목받고 있습니다. 이 분야의 연구를 중국정부가 적극 지원하고 있는 데다 연구내용에 대한 윤리적 제약이 다른 나라에 비해 크지 않아서 급속한 진전이 이루어질 것으로 보는 견해도 있습니다. 중국의 생명공학의 전반적인 연구 실태는 어떻습니까.

“중국은 다양한 생물자원 이외에도 바이오 분야의 연구 역사가 매우 깊고 전통기술도 다양합니다. 중국은 첨단 생명공학 기술개발 중에서도 의약 및 농업 관련 프로젝트가 50% 이상을 차지할 정도로 활발합니다. 의약분야는 유전공학 단백질 약물, 반응핵산 약물, 유전공학 백신, 유전자 치료, 복제항체 진단시약 및 치료제 연구가 활발하고, 농업분야는 형질전환 식물 및 동물, 배태공정, 가축용 형질전환 백신연구가 핵심입니다.

중국정부의 생명공학 중시정책은 중국의 발전과정과도 관계가 깊습니다. 즉 중국은 입는 것과 먹는 것이 기본적으로 해결된 원바오(溫飽)단계를 거쳐 현재 샤오캉(小康)단계 초기에 와있는 것으로 보고 있는데, 이 샤오캉은 쉽게 말해 삶의 질을 높이는 단계거든요. 그래서 생명공학, 그 중에서도 의학과 농업관련 분야는 샤오캉을 실현하기 위한 매우 중요한 정책적 수단이 된다는 것입니다.”

-특히 최근 국제적으로 관심을 모으고 있는 복제기술의 현황은 어떻습니까.

“동물의 경우, 소 양 돼지 닭 등 가축과 세계적으로 유명한 보호동물인 판다를 대상으로 베이징동물연구소, 시베이(西北)농림과기대, 산둥(山東)중의약대 등에서 복제 및 형질전환 연구가 이뤄지고 있습니다. 2001년에 시안(西安)동물원과 중국복제동물기지가 공동으로 ‘최초 복제양 전시회’를 열었는데 당시 전시한 배태복제 산양은 시베이농림과기대 장융교수가 1995년에 최초로 복제기술을 이용해 탄생시킨 앙골라 산양 45마리 중 3마리였습니다. 2002년 1월에는 중국과학원이 수소의 체세포 일부를 떼내 중국 최초의 복제소 ‘커커’를 생산한 바 있습니다. 게놈지도에도 집중하고 있는데 중국과학자들이 인간 게놈 1%서열 기본지도를 완성하고, 벼 게놈 정밀지도를 완성한 후, 세 번째의 중대한 게놈연구 성과인 집누에 게놈지도를 2003년 11월에 완성하는 성과를 올리기도 했습니다.”

-벼에 대한 연구는 중국이 세계 최고수준이라고 하더군요. 세계 최초로 벼 게놈 지도를 완성해 세상을 놀라게 한 적도 있지 않습니까. 이런 연구성과를 바탕으로 이미 옥수수와 보리 등의 유전자 비밀을 해독하는 수준에 와있다고도 하는데요. 농업분야의 생명공학 연구가 결실을 보면 그 파장이 간단치 않을 것 같다는 생각이 듭니다.

“중국은 아직까지 1차산업의 비중이 큰 세계적인 농업대국입니다. 13억 인구를 배불리 먹이는 일이 국가대사일 만큼 농업에 관한 정책을 만들고 농업 관련 과학기술 연구를 촉진하는 일을 중대한 국가발전전략으로 삼고 있습니다. 1996년 말부터 중국에서 연구 중인 형질전환 식물은 슈퍼잡교벼, 항충목화, 보령목화, 저장성이 강한 토마토, 키 작은 나팔꽃, 항바이러스 고추, 항바이러스 토마토 등입니다.

중국의 생명공학 연구가 가져올 파장은 두 가지 측면에서 생각해볼 수 있습니다. 생물제품의 안전성 측면과 한국시장에 대한 중국의 무차별 공격 가능성입니다. 이미 산둥성에는 한국시장을 겨냥한 대규모 농업단지들이 집중적으로 건설되고 있습니다. 이런 시설들이 생명공학 연구의 성과를 현실화하는 데 활용될 경우 그 물량 공세는 상상 이상으로 거세질 것으로 전망됩니다.”

한국 맹추격하는 IT분야

-삼성전자가 독주하고 있는 메모리 반도체 부문에서도 중국의 추격이 심상치 않다고 하더군요. 삼성이 0.13미크론 공정을 개발한 것이 지난 2000년인데, 중국의 반도체기업 SMIC가 지난해에 이 기술을 개발했다고 하니까 격차가 3년으로 좁혀진 것 아닙니까. 중국의 IT기술 개발전략 및 한국과의 격차 해소에 대한 전망을 어떻게 보십니까.

“사실 중국의 기술경쟁력이 급부상하고 있어 우리로서는 우려되는 측면이 많습니다만, 그 중에서도 가장 위협받고 있는 곳이 바로 IT분야입니다. 이게 우리의 주력분야 아닙니까. 중국의 전략은 한마디로 앞서 언급한 ‘시장환기술’, 즉 광대한 시장과 첨단기술을 바꾸겠다는 전략에 의한 해외 첨단기술의 흡수와, 원천기술 보유기업과의 직거래그리고 기술표준화를 통한 중국시장 지키기로 요약됩니다.

한국의 주력품인 단말기의 경우, 빠른 모델 체인지와 부가기능에 강점을 갖고 있습니다만, 원천기술의 상당부분은 외국에 있습니다. 그런데 원천기술이 없는 제품은 중국시장에서 한계에 부닥칠 가능성이 높습니다. 중국시장 자체가 다국적기업과 급성장하고 있는 로컬기업의 전쟁터가 되어 가고 있기 때문이죠.

이동통신의 CDMA 단말기는 현재 한국과 2~3년의 격차가 있으나 2006년에 동일수준에 다다를 것으로 예측됐고, GSM 단말기와 시스템은 한중 기술격차가 6개월에 불과합니다. 이 부분도 역시 2006년에는 같은 수준이 될 것으로 보고 있습니다.

반도체 D램의 경우 현재의 격차는 6~8년이지만 2006년이 되면 그 격차가 2~3년으로 좁혀질 전망입니다. TFT-LCD(초박막 액정표시장치) 기술은 3~4년의 격차가 있으나 2006년에는 6개월 내지 1년으로 바짝 추격해올 것으로 예상하고 있습니다. 이렇게 몇 가지만 살펴봐도 불과 2년 후면 주요 IT분야의 한중간 기술수준이 거의 같아지거나 아니면 중국이 바짝 추격하는 것으로 예측되고 있어요.”

-중국의 실리콘 밸리로 알려진 곳이 베이징의 중관춘(中關村)인데요. 최근엔 이곳 말고도 정보통신 관련산업의 기지가 많이 늘어나 연구와 개발, 생산이 급속도로 발전하고 있지 않습니까. 중국 IT산업의 주요기지들은 어떻게 분포되어 있습니까.

“중국 내의 발전축은 베이징-톈진(天津)을 중심으로 하는 발해만 지역, 상하이-저장성-장쑤(江蘇)성 중심의 창장(長江)지역, 선전(深)-광저우(廣州) 중심의 주장(珠江)지역 그리고 청두(成都)-충칭(重慶)-시안(西安)의 서부트라이앵글로 나눠볼 수 있습니다. 베이징지역은 IT 연구개발, 창장지역은 IT제조, 주장지역은 IT부품으로 대략 특징지울 수 있는데, 최근 들어 새로운 지역클러스터가 속속 등장하고 있어요.

개혁개방 초기에는 경제특구나 연해개방구를 통해 외자를 유입했고, 해외기술과 경영노하우는 경제기술개발구, 고신기술(高新技術)산업개발구 등을 통해 받아들였습니다. 최근에는 이러한 클러스터가 더욱 다양화되고 있는데 각 대학에 대학과기원(大學科技園)이 조성되고 있는가 하면, 소프트웨어단지(軟件園)와 광기술 개발을 위해 광밸리(光谷)도 구축되고 있습니다.”

속속 귀국하는 해외두뇌들

중국의 과학기술이 빠른 속도로 발전하고 있는 데에는 풍부한 인적 자원과 이를 효과적으로 활용하는 인력정책이 주효한 것으로 평가된다. 또 ‘과학기술로 국가를 부흥시킨다’는 캐치 프레이즈를 내건 중국정부의 각종 정책도 결정적 역할을 하고 있다.

홍성범 박사는 고려대에서 ‘한국의 D램 반도체 및 TDX 교환기 기술혁신전략’으로 박사학위를 받았다. 과학기술정책학 박사인 셈이다. 전문가의 눈에 비친 중국정부의 과학기술정책은 어떤 것일까. 그리고 과학기술 강국 중국을 상대로 우리가 취해야 할 대응전략은 무엇일까.

-중국의 과학기술을 뒷받침하고 있는 것은 역시 막대한 규모의 과학기술 인적 자원이 아닌가 합니다. 과학기술 인력의 규모와 질적인 수준이 어느 정도입니까.

“2002년 기준으로 과학기술 활동인구는 322만명이고, 이 가운데 과학자와 엔지니어는 217만명입니다. 물론 생산인력은 제외한 숫자죠. 이들에 대한 평가는 다양합니다. 예를 들어 중국에 진출한 한국 IT관련기업 현지공장의 생산성이 같은 제품을 생산하는 한국기업보다 높다는 평가가 있는가 하면, 사람은 많지만 쓸 만한 사람이 없다고 말하는 기업인도 있습니다. 반면 칭화대 출신의 경력자 등 톱클래스의 인력을 뽑은 중국내 한국기업의 한 연구소장은 아주 만족해하고 있어요.

중국정부 관계자들은 아직 첨단기술인력이 부족하다고 말합니다. 결국 양적으로는 많아 보이지만 첨단기술을 습득한 우수한 과학기술 인력은 매우 부족한 상황이라고 하겠습니다. 중국정부가 해외의 우수인력을 끌어들이기 위해 많은 노력을 기울이고 있는 것도 이 같은 속사정 때문입니다.”

-첨단기술 분야에서의 해외유학 열기도 매우 높다고 하는데요. 해외, 특히 미국에서 중국 과학기술인력의 규모나 활약상은 어떻습니까.

“미국 과학재단(NSF)이 최근 내놓은 ‘2002 과학기술지표’에 따르면 미국 이공계 대학원에 재학중인 중국인은 1990년부터 급증하기 시작해 2002년에는 5만여 명에 이르고 있다고 합니다. 또 2000년 미국 대학의 신규 임용교수 가운데 아시아계의 60%가 중국인이었고, 실리콘 밸리에도 중국계 기술인력이 무려 1만여 명에 달하는 것으로 추산되고 있습니다. 최근 모교인 MIT를 방문했던 대덕단지의 모 출연연구소 소장은 실험실이 온통 중국인으로 뒤덮여 있어 경악했다는 말을 한 적이 있습니다.”

-이들 해외유학 인력이 중국으로 돌아와 연구소나 산업현장에 복귀하는 이른바 해귀(海歸) 현상도 중국의 과학기술 발전에 커다란 힘이 되었다고 합니다. 구체적인 사례를 소개해주시죠.

“2002년도에 귀국한 유학생이 약 1만8000명으로 2년 전의 두배 수준이었습니다. 이들 유학파가 귀국 후 창업한 기업이 베이징에만 3300여 개에 달합니다. 베이징 중관춘의 경우, 작년 한 해에만 1000명 이상이 귀국하여 IT분야에 복귀한 것으로 집계되고 있습니다. 현재 중관춘에 입주한 첨단과학기술 기업이 400여 개인데, 해외에서 복귀한 인력들이 기술과 자본 및 해외 인적네트워크를 활용해 첨단기술 분야의 전초병 노릇을 하고 있습니다.”

-해외유학을 한 고급두뇌 가운데는 장쩌민 전 주석의 아들도 있다고 합니다만, 대표적인 사람들의 면면을 소개해주시죠.

“장쩌민 전 주석의 아들인 장헝(江綿恒)은 미국 드렉셀대 공학박사(초전도)로 HP에 근무한 바 있습니다. 현재 중국과학원 부원장인데, 차이나넷컴 등10개 회사를 실질적으로 운영하는 IT업계의 실세로 꼽힙니다. 장차오양(張朝陽)은 미MIT 물리학박사로 중국 4대 포털사이트인 sohu.com을 운영하고 있습니다. 류톈싱은 미 보스턴대 물리학박사로 전자상거래 업체(亞商在線)를 운영하고 있으며, 리예는 영국 보다폰 수석엔지니어 겸 부사장으로 CDMA 기술과 관련된 25건의 국제특허를 보유하고 있으며 연우(連宇)통신기술을 운영하고 있습니다. 연우는 중국의 새로운 CDMA방식인 LAS-CDMA를 개발한 회사로 유명합니다.”

-해외 첨단인력을 유치하기 위해 각 성과 시별로 치열한 유치경쟁을 벌이고 있다는 소식입니다. 구체적으로 어떤 조건을 내걸고 유치에 나서고 있나요.

“베이징의 사례를 말씀드리지요. 일반 외지인이 베이징에 거주할 수 있는 호구를 취득하기는 매우 어렵습니다만, 유치인력에 대해서는 베이징 거주증(工作寄住證)을 발급해주고 3년 후에는 정식으로 베이징 호구를 획득할 수 있도록 하고 있습니다. 얼른 듣기에 베이징 호구를 준다는 것이 대수롭지 않게 여겨지겠지만 중국사회에서는 상당한 특혜라고 할 수 있어요. 다음으로는 스톡옵션 등 주식으로 받은 인센티브에 대해 소득세를 면제해줍니다. 또 이들이 귀국해서 기업을 설립하면 3년 동안 법인세를 면제해주고, 다음 3년간은 50%만 징수합니다.

다국적기업의 연구소 설립 붐

이외에도 기술자문 등으로 벌어들인 수입에 대해서는 영업세를 면제해주고, 사업을 해서 이익이 발생하면 전액 해외송금을 허용해주고 있습니다. 아울러 해외 귀국인력의 창업을 지원하기 위해 중관춘 내에 해외유학생 부화원(孵化園)을 설치해 인큐베이팅 단계의 지원을 해주는 것은 물론, 인큐베이터 졸업 후에도 ‘유학생 발전원’에서 지속적인 지원을 받을 수 있도록 철저히 배려하고 있습니다.”

-중국의 첨단기술이 급속도로 발전한 데에는 다국적기업들이 중국에 대한 투자를 본격화하면서 수많은 연구개발 (R&D)센터를 설립한 것도 영향이 컸다고 합니다. 다국적기업의 중국내 연구개발투자 중 대표적인 사례로는 어떤 것이 있습니다.

“말씀하신 대로 1990년대 후반부터 다국적기업들이 앞다퉈 중국에 R&D센터를 설립했습니다. 이런 현상은 중국시장에서 중국소비자에게 맞는 중국향(向) 제품을 개발하기 위해서는 연구개발부터 마케팅까지 일관공정을 갖춰야 한다고 판단했기 때문입니다. 기업별로 우선순위는 약간씩 다르겠지만 이밖에도 영업지원, 인력확보, 글로벌R&D전략 등도 고려된 것 같습니다.

현재 에릭슨 통신SW센터, 후지쓰 연구개발센터, IBM(중국) 연구센터, 인텔 중국실험실, 마이크로소프트 연구원, 노키아 중국연구센터, 베이징삼성통신연구소, 루슨트 벨 실험실, P&G 중국연구센터, GM 자동차기술센터, 델파이 중국연구소 등 포춘지 500대 기업 중 120여개 기업이 중국에 R&D센터를 두고 있어요. 나아가 최근에는 복수의 연구개발센터를 둔 기업도 많이 생겨났습니다. 예컨대 모토롤러의 경우 중국 전역에 19개의 연구개발센터와 1600명의 연구원을 두고 있을 정도입니다.”

-다국적기업의 대거 진출로 인해 중국의 우수한 과학인재들이 박봉의 연구소를 떠나는 바람에 중국의 과학연구소들이 빈껍데기로 전락했다는 우려의 목소리도 있다고 합니다. 또 이공계 최고명문 칭화대는 미국유학을 위한 예비학교로 전락했다는 말도 나오고 있고요. 해외유학 열기나 다국적기업의 중국진출이 초래한 부작용이라고 할 수 있을 것 같은데, 어떻게 보아야겠습니까.

“그런 우려의 목소리가 있습니다만, 중국의 기술경쟁력이라는 큰 틀에서 보면 꼭 부작용이라고만 할 수는 없어요. 한 가지 일화를 말씀드리지요. 개혁개방 이후 58만여 명의 학생이 공부하러 해외로 나갔습니다. 초기에는 이들이 거의 돌아오지 않았습니다. 그러자 두뇌유출을 걱정한 관계장관이 덩샤오핑에게 해외유학을 통제하자고 건의했습니다. 그러나 덩샤오핑은 ‘그들이 어디에 있든지 중국인이고, 언젠가는 돌아올 것’이라며 한마디로 일축했다는 겁니다. 덩샤오핑의 예언대로 1990년 이후 이들 해외유학 인력의 귀국이 크게 늘고 있습니다. 현재 18만명 정도가 귀국했는데 중국정부는 앞으로 20만명을 더 유치하겠다는 계획입니다. 중국은 아울러 국비유학생의 숫자도 늘려나가고 있습니다. 이들이야말로 중국 하이테크 분야의 중요한 자원입니다.

또한 다국적기업이 중국인 연구원을 고용하는 주목적이 중국향 제품의 개발에 있는 만큼 원천핵심기술을 제외한 많은 기술을 중국인과 공유할 수밖에 없고, 기술은 인간에 체화되기 때문에 결국 중국으로 기술이 이전될 수밖에 없다고 보는 것이지요. 결과적으로 다국적기업들은 중국시장에서 살아남기 위해서 높은 수준의 기술을 중국인 연구자들에게 줄 수밖에 없다는 얘기가 됩니다.”

칭화대의 학습 분위기

-홍 박사께서 근무하는 한중과학기술협력센터가 칭화대에 자리잡고 있으니 이 학교의 분위기를 잘 아시리라 믿습니다. 칭화대 하면 이공계 최고명문 아닙니까. 칭화대의 교수나 학생들의 연구분위기, 학습태도 그리고 대학측의 발전의지 같은 것을 어떻게 느끼셨습니까.

“최근 대학평가에 의하면 칭화대가 9년 연속 1위를 기록하고 있습니다만, 다소 과장된 부분도 있을 겁니다. 젊은 해외파 교수들이 아직은 주도권을 갖지 못한 과도기적인 측면도 있습니다. 그러나 학생들의 수준은 매우 높습니다. 중국 대학입시는 지역별 할당제인데, 베이징에 상대적으로 많이 할당됩니다. 그러다 보니 지방의 성(省)에 따라서는 칭화대의 어떤 학과에 단 1명도 합격생을 내지 못하는 경우가 있을 수 있습니다. 아무튼 인구비례로 볼 때 중국 전역에서 가장 우수한 학생들이 바늘구멍을 뚫고 칭화대라는 명문대에 들어오게 되는 셈입니다.

이처럼 자질이 우수한 데다 기본적으로 학습량이 엄청나게 많습니다. 1교시 수업이 아침 8시에 시작되고 저녁에도 강의가 이어집니다. 교수 사정에 따라서는 토요일이나 일요일에도 보충강의가 있을 정도예요.

한 가지 부연한다면 인재확보를 노리는 다국적기업들이 무상으로 장학금을 준다든지 건물을 지원해주는 등 앞다퉈 거액을 쏟아 붓는 분위기여서 칭화대와의 접촉이나 협력사업이 상당히 어려워지고 있습니다. 디지털TV 같은 정말 꼭 협력이 필요한 분야가 아니면 구태여 칭화대와의 협력에 매달릴 이유는 없다고 봅니다. 중국대학은 분야별로 특화되어 있기 때문에 칭화대가 아니더라도 톱 클래스의 학과를 보유한 대학이 많기 때문입니다.”

‘기술적 뛰어넘기’ 전략

-중국의 과학기술 경쟁력을 급속히 향상시키기 위한 기본전략은 무엇입니까.

“중국의 첨단기술전략은 한마디로 ‘기술적 뛰어넘기(leapfrogging)’로 표현할 수 있습니다. 예를 들어 유선통신이 어느 정도 발달한 후 무선통신(mobile)으로 가는 것이 아니라 유선통신을 뛰어넘어 무선통신 위주로 나아가고 있어요. 그 결과 지난해 이미 무선전화 보급률이 유선전화를 앞질렀습니다. VCR 단계를 뛰어넘어 DVD가 대중화되고 있는 상황도 마찬가지입니다. 이동통신에서도 중점을 두는 분야는 3세대 이후 기술입니다.

그런데 중국정부의 이 같은 전략 이전에 과학에 대한 중국인의 앞서가는 마인드가 과학기술 경쟁력 향상의 바탕이 되고 있다는 사실에 주목할 필요가 있어요. 중국인은 과학기술이라는 용어를 정말 좋아합니다. 모형항공기나 레고 조립제품을 판매하는 조그만 가게도 간판은 ‘과학기술유한공사’로 끝납니다. 약이나 화장품 관련 TV광고를 보고 있으면 한 편의 연구리포트를 읽는 느낌이 들 정도입니다. 왜 이 약이 좋은지 과학적으로 선전하는데 대개는 유명한 해외연구자가 나와 설명합니다. 그만큼 과학기술에 대한 일반 국민의 마인드가 높게 형성돼 있다고 봐야겠지요.”

-우리나라는 이공계 살리기가 국가적 과제가 돼버렸습니다만, 중국은 최고지도부의 성원 상당수가 이공계 출신이어서 우리와는 정반대인 것 같습니다. 이공계 출신이 국가경영을 책임지는 이런 현상은 어떤 배경에서 나타난 것입니까.

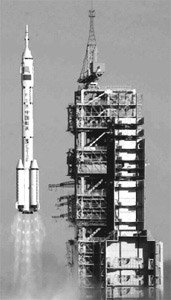

2003년 10월15일 중국 최초의 유인우주선 선저우5호가 쥬취안 발사기지를 떠나 우주로 향하고 있다.

장쩌민 전 주석은 한국 방문시 반도체 실험실을 시찰하면서 높은 식견을 보여 주위를 깜짝 놀라게 한 적도 있습니다. 이공계 출신 국가지도자들은 그만큼 과학적 사고방식과 관련지식을 가졌다고 볼 수 있겠지요. 그러나 간과해서는 안될 점은 이들이 이공계 출신이기 때문에 국가지도자가 된 것은 아니라는 사실입니다. 그보다는 중국 특유의 인사시스템의 역할이 더 크다고 봐야 합니다. 가능성 있는 인물을 일찍이 발굴해 혹독하게 장기간 훈련시키는 중국 특유의 인사시스템 속에서 실용적 사고를 가진 인물들이 더욱 적응력이 높았던 게 아닌지 눈여겨볼 필요가 있습니다.”

대학생의 벤처창업 프로젝트

-중국의 대학 및 연구기관이 기업을 설립하여 운영하는 현상은 한국에도 많이 소개되었습니다만, 이 같은 정책이 실제로 과학기술의 발전에 어떤 영향을 미치고 있다고 보십니까.

“칭화대는 칭화퉁팡(淸華同方) 그룹을 비롯한 16개 기업을 운영하고 있는데, 칭화퉁팡그룹은 PC 전자출판 정밀화학 등의 분야에서 연간 1조원의 매출액을 올리고, 인력이 5000명에 이릅니다. 베이징대는 소프트웨어 정보통신 신소재 분야에서 17개 기업을 운영하고 있습니다. 그중 베이다팡정(北大方正) 그룹은 연간매출액 1조6000억원에 고용인력이 6000명에 달합니다. 중국과학원도 유명한 롄샹(聯想) 그룹 외에 20개 기업을 운영하고 있는데, 롄샹 그룹은 매출액 4조5000억원, 인력 1만6000명의 엄청난 규모입니다.

이처럼 대학이나 연구기관이 운영하는 기업을 교판기업(校辦企業)이라고 부르는데요. 이런 기업들은 몇 가지 특징이 있습니다. 우선 과학기술체제의 개혁과정에서 기관에 대한 국가의 예산지원이 축소된 데 따른 불가피한 생존전략이라는 것입니다. 즉, 국가가 예산을 100% 지원하던 기존의 체제를 개혁해 예산의 3분의 1만 지원하고 나머지는 알아서 자구책을 마련하라는 조치입니다. 돈벌기 위해 기업을 설립해야 한다는 의미입니다. 따라서 대학들도 연구개발 성과를 상업화하기 위해 최선을 다할 수밖에 없습니다. 이같은 개혁조치는 국유 및 공공부분의 축소라는 정책 패러다임의 큰틀 속에서 이뤄지고 있는 것이에요. 또한 연구개발 성과의 상업화라는 정책 패러다임의 중요한 도구가 된다는 점입니다. 결과적으로 이 같은 정책이 연구개발 의욕을 크게 진작시키고 과학기술의 상업화를 촉진시킨 것으로 평가됩니다. 최근에는 각 대학들이 기업경영에 직접 참여하기보다는 전문경영인에게 전담시키고 대신 지주회사를 통해 간접적인 연계를 가지는 추세입니다. 이런 시스템을 통해 이공계 학부생들은 실제 관련기업에 가서 프로젝트를 수행하여 학점을 따거나 논문을 쓸 수 있습니다. 또 교수들은 연구결과를 제품화하게 되는 것이고요. 한마디로 실사구시의 과학관이 중요한 토대로 작용하고 있는 셈입니다.”

-직접적인 기업체 운영 말고도 대학교수나 학생의 벤처창업을 지원 장려하는 제도가 있다고 하는데요. 구체적으로 어떻게 이루어지고 있습니까.

“예를 들어 대학생이 벤처기업을 창업하면 2년간 휴학을 허용합니다. 연구개발 성과의 상업화를 장려하기 위해 대학생 창업스쿨을 운영하는가하면, 유망한 아이디어에 대해서는 학교가 창업을 적극 지원하고 출자하는 ‘지식부광(知識富鑛)’ 프로젝트가 있습니다. 이 지식부광 프로젝트에서는 교수나 학생들로부터 정기적으로 벤처창업과 관련한 제안서를 받아 타당성을 심의합니다. 은행과 대학이 공동으로 창업을 지원하는 ‘은교(銀校)합작’ 프로그램도 활성화되어 있습니다.”

-중국은 국토가 넓고 지역별 여건이 제각각 아닙니까. 각 지역별로 특화된 과학기술 육성전략이 있을 것 같은데요.

“중국은 중앙정부에 과학기술부가 있고, 각 성에는 과기청이 있습니다. 지역별 과학기술발전계획은 성 차원의 과기청에서 지역특성에 맞게 추진하지만 대부분은 국가과학기술프로그램의 큰 틀에서 이뤄집니다. 지역별로 강점분야가 있는데요. 바이오 분야는 상하이가 중심입니다만, 그중에서도 의약은 쓰촨(四川)성의 청두지역이 강합니다. 생물자원 측면에서는 윈난성과 구이저우(貴州)성이 앞서고 있고, 최근에는 장백산(백두산)지역도 부상하고 있습니다. 창춘(長春)은 광학기술이 강한데, 과거 국방기술 차원에서 육성되었던 전통이 있기 때문으로 보입니다. 시안(西安)은 소프트웨어 인력이 우수하고 다롄(大連)지역은 향후 중용한 전략분야인 연료전지 쪽이 강한 것으로 알려져 있습니다.”

-한국과 중국의 과학기술에는 상호 경쟁적인 측면과 보완적인 측면이 공존하리라 생각됩니다. 구체적으로 어떤 점이 경쟁 혹은 보완관계라고 보시는지요.

“경쟁적 측면에서는 선진국 수준에 근접한 생산기술, 세계 수준의 IT솔루션, CDMA 상용화기술 등을 꼽을 수 있습니다. 이런 분야에서 우리의 우위를 어떻게 유지할 것인가가 관건이라고 봅니다. 반면에 바이오, 나노 등 새로운 분야나 기술융합분야 등에서는 중국의 기초과학과 한국의 생산기술이 결합되는 윈윈전략이 있을 수 있습니다. 이 경우 중국에 대한 심층적인 정보와 협력과제 수행시 중국측 연구자에 대한 명확한 연구목표와 방법을 제시하는 것이 필수조건이라 하겠습니다. 대부분의 중국 연구자들이 상업화 능력이 부족하기 때문입니다.”

경쟁과 보완의 한중 관계

-한중간 과학기술분야에서 협력을 위한 구체적인 노력으로는 어떤 것을 들 수 있습니까.

“협력 프로그램은 크게 5가지로 나눠볼 수 있습니다. 주로 정부간 정책의 틀을 결정하는 기술외교형 프로그램, 인력과 정보 등을 교환하는 자원교류 프로그램, 현지에 연구개발센터 같은 거점을 설립하는 현지거점구축 프로그램, 상호 공동주제로 프로젝트를 수행하는 공동연구형 프로그램, 그리고 기술조사단 상호파견 같은 기반조성형 프로그램이 그것이지요. 한중수교 이후 과학기술부를 중심으로 다양한 형태의 협력 프로그램을 추진해 왔는데 새로운 환경변화에 맞는 프로그램의 발굴과 기존 프로그램의 생산성 제고가 과제라고 할 수 있습니다.”

-마지막으로, 중국의 과학기술력에 대해 어떻게 대응하는 것이 현명할까요.

“첫째, 중국에 대해 우위를 차지하고 있는 분야에 대해서는 이를 지속적으로 유지하기 위한 내부역량의 강화가 관건입니다. 둘째, 중국이 맹렬히 추격중인 분야는 부품 소재 기술을 집중개발하고 코스트 다운을 위한 공정기술을 개발하는 등 차별화 전략이 필요할 것입니다. 셋째, 서로의 미래형 산업구조 형성을 지원하거나, 중국의 기술을 이용하여 공동으로 선진국을 추격하는 방법이 있을 수 있겠지요. 이밖에도 급변하는 환경변화에 공동으로 대처하는 방안도 생각해볼 필요가 있습니다. 중국은 세계무역기구(WTO) 가입, 베이징올림픽 유치 등으로 인해 거시적인 정책환경이 변하고 있고, 여기에 맞춰 국유기업 개혁 등 내부시스템의 정비와 효율화를 추진하고 있습니다. 따라서 이와 관련된 우리의 경험과 노하우를 제공하는 것도 한 방법입니다. 과학기술 분야에 서 중국의 위상이 갈수록 높아지고 있는 점을 감안하면 기술표준 확립을 위해 중국과의 전략적 제휴도 중시해야 할 것으로 봅니다. 궁극적으로는 중국과 전략적 협력파트너 관계를 강화하는 것이 무엇보다 필요하겠지요.”

![[전쟁이 남긴 빈자리②] 혼자 아닌 ‘연대’로... 요르단 난민들의 회복 공동체](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/3f/d5/4a/693fd54a1f36a0a0a0a.jpg)