- 독학으로 일어선 지방 화가의 인생론, 그림론. 그는 “민요도‘한 오백년 살자’고 노래하는데 왜 우리는 100년도 못 사는 인생에서 모든 것을 이루려 하는가”라고 반문한다. “보이는 것에 집착하지 말고, 보이지 않는 것을 중하게 여겨야 한다”는 자수성가 한 화백의 독백을 들어본다.

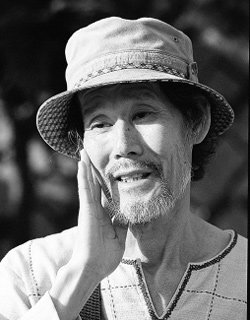

“세상에 불순한 정의는 없다”고 단언하는 성기열 화백. 그는 보이지 않는 것을 그리기 위해 묵화에 매진하고 있다.

가수 한경애씨가 부른 ‘옛 시인의 노래’엔 “뚜루루루 귓전에 맴도는 낮은 휘파람 소리∼”란 구절이 있다. 운사(雲史)라는 아호를 갖고 있는 성기열(成基列·64)씨는 이 가락이 하도 절실해, ‘뚜루’란 예명을 갖게 됐다고 한다. ‘그대가 나무이고 내가 잎새라 해도, 우리들 사이엔 아무것도 남은 게 없어요’라고 하는 이 노래엔 끈적이는 흑백(黑白)의 기억이 묻어난다.

“사람의 모습은 아무리 선하게 그려도 그저 선한 사람으로 보이는 것뿐이지, 선한 사람을 그린 것이 아니다. 나는 보이는 것보다 보이지 않는 것을, 보기 좋은 것보다 보아야 할 것을 그리기 위해 묵화(墨畵)를 택했다.”

뚜루의 그림 ‘빛’을 보았을 때 “아~” 하는 탄성을 내지른 것은 바로 이 설명을 발견했기 때문이다. 영육(靈肉)은 죽음을 맞았을 때만이 아니라, 깨달음을 얻었을 때도 분리될 수 있다. 해탈의 경지에 들어서면 평소 쌓아온 내공(內功)만큼의 ‘아우라(aura)’가 뿜어져 나온다. 부처의 아우라는 매우 밝아서 따로 ‘광배(光背)’라는 이름까지 얻었다.

피안(彼岸, 깨달음이 있는 저 세계)에 있는 니르바나(열반)의 세계를 찾아가는 과정을 열 폭 그림으로 그린 것이 절 대웅전 외벽에 그려져 있는 심우도(尋牛圖)라면, ‘발광(發光)하며 내 손으로 내 목 떼기’를 그린 뚜루의 ‘빛’은 차안(此岸, 현세)에서 바라밀다(波羅蜜多, ‘깨달음의 세계인 저 언덕에 이르다’란 뜻)를 이룬 것을 묘사한 듯하다.

그러나 속세에 몸을 두고 있는 사람은 완벽한 깨달음을 얻기 힘들다. ‘돈오점수(頓悟漸修)’를 하며 살아가는 것이 최선의 방안일 것이다. ‘문득 깨달음’을 뜻하는 ‘돈오’와 ‘지속적인 수련’을 뜻하는 ‘점수’ 중에서 무엇이 먼저인지에 대해서는 양론이 있다.

頓悟가 먼저냐 漸修가 먼저냐

깨닫고 난 후 그 깨달음을 내 것으로 만들기 위해 지속적으로 수련해야 한다고 믿는다면 ‘선오후수(先悟後修)’를 주장할 것이고, 각고(刻苦)의 노력이 있어야 깨달음을 얻는다고 확신한다면 ‘선수후오(先修後悟)’를 강조할 것이기 때문이다.

그러나 둘 다 틀렸을지도 모른다. 깨달음과 수련은 한덩어리일 수도 있기 때문이다. 수련 속에 깨달음이 있고 깨달음 속에 수련이 있다면, 둘은 수레의 양 바퀴처럼 함께 굴러야 한다. 깨달음과 수련을 함께 해 현세의 득도를 추구하다 보면, 왕왕 영육이 분리되는 느낌과 함께 환희심(歡喜心)의 다른 표현인 밝음이 번져 나온다.

색깔이 빠진 묵화는 동양적이다. 채색화가 기독교에 가깝다면 탈색(脫色)한 묵화는 불교에 근접한 느낌을 준다. 그러나 뚜루는 기독교에 가까운 사람이었다. 목사가 되는 꿈을 가졌으나 이루지 못한 그는 대신 동생을 신학교에 진학시켰고, 교회에서 부인을 만났다고 한다. 뚜루는 ‘빛’이 “예수를 그린 것”이라고 설명했다.

“예수를 꼭 인자한 사람으로 그려야 하나? 예수는 곰보였을지도 모르는데…. 무언극은 벙어리가 하는 연극이 아니다. 유창한 언어를 생략했기에 강한 연상을 불러일으켜, 오히려 사람의 이목(耳目)을 잡아당기는 것이 무언극이다.

묵화를 그리려면 오랜 사색이 있어야 한다. 그는 “보이지 않는 것은 색깔이 없다”고 말한다.

지난 4월 중순 서울역에 있는 한 식당에서 처음 만났을 때만 해도 그의 입에서 이런 말이 나오리라곤 전혀 상상하지 못했다. 그때의 그는 머리만 동동 떠서 오는 듯한 느낌을 주었다. 머리 쪽에 많은 기운이 몰려 있고, 아래는 상대적으로 허한 느낌을 주는 사람이었기 때문이다. 아닌게아니라 그는 “어릴 적 별명이 ‘세로 삐죽이’였다”고 밝혔다.

그는 “그 별명은 치명적이었고 그로 인해 상당한 열등감에 사로잡혔다”고 토로했다.

열등과 오만으로 비빈 ‘비빔밥’

열등감만큼이나 뚜루를 강하게 감싸고 돈 기운이 오만함이었다. 그는 거침없이 “대구 제일은 전국 제일이다”란 말로 자부심을 드러냈다. 그는 “실력이 있으면 중앙에 알려질 것이고, 중앙에 알려지면 대구에 있어도 중앙 사람이 된다. 꼭 중앙으로 나가야 최고가 되는 것은 아니다”라고 잘라 말했다.

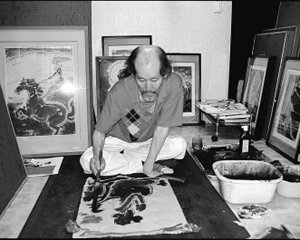

하지만 뚜루는 중앙에 널리 알려진 화가는 아니다. 그러나 대구에서는 그런대로 명자(名字)를 날려왔다. 특히 인기가 좋았던 것이 ‘성운사’란 이름으로 그려댄 호랑이 그림이었다. 호랑이해가 다가오면 대구지역의 신문들은 성운사의 호랑이 그림을 먼저 받아가기 위해 경쟁을 벌이곤 했다.

뚜루는 제대로 된 미술 교육을 받지 않고 화가가 된 사람이다. 자기 재주로 그림을 배우며 입에 풀칠도 해야 했기에 그의 삶은 매우 고단했다. 이 고단함이 단순해진 그의 묵화 속에 은근히 배어 있어, 보는 사람을 편안하게 해준다. 돈오와 점수, 열등과 오만, 불교와 기독교, 하고픈 일과 현실 생활 간의 갈등과 조화는, 부침을 겪으며 살아온 사람이면 누구나 느껴본 것이기 때문이리라.

뚜루는 경북 영천군 화산면에서 3남2녀의 오누이 중 한가운데의 차남으로 태어났다. 그의 고향은 버섯도 자라지 않는 민둥산에 둘러싸여 푸른 것이라고는 저 멀리 보이는 팔공산뿐이었다고 하니 무척 척박한 곳이었던 모양이다. 그의 형제는 그림을 즐겨 그리며 성장했다. 그런데 그가 중3이고 형이 고3이던 해 아버지가 중풍을 맞으면서 형제의 학업은 막을 내렸다.

굶어죽는 이가 있던 시절에 아버지가 쓰러졌으니, 형제는 제 손으로 제 입 풀칠을 책임져야 해야 했다. 신체가 허약했던 그는 육체노동을 할 생각이 전혀 없었던 터라 신문에 난 침구학원 광고를 보고 침구학(鍼灸學) 통신강의를 들었다. 그리고 세칭 ‘침쟁이’, 일명 ‘의원(醫員)’소리를 들어가며 환자를 찾아다녔다. 아버지가 풍을 맞았기 때문인지 그는 중풍 환자를 잘 고친다는 소리를 들었다.

하이틴의 나이였지만 벌이가 괜찮아 그는 근사한 국산 양복까지 맞춰 입고 다녔다. 그러나 ‘의원은 아무리 잘해도 의사가 될 수 없다’는 것과 ‘의술은 내가 생각한 승부처가 아니다’란 것을 깨닫고 침통을 장롱 깊숙이 집어넣었다. 군 복무를 마친 그는 필생의 승부처로 돌아오기로 작심했다. 하지만 호구지책(糊口之策)도 다급했으므로 초상화를 그리는 환쟁이가 되었다.

“박수근 화백도 초상화를 그렸다고 하는데 나도 10여 년을 초상화 그리며 보냈다. 나는 다른 데서 초상화를 그리는 사람이 자기 진열장에 걸어놓을 견본을 그려달라고 할 정도 인기가 좋았다. 지금 사는 집도 그때 번 돈으로 마련한 것이다.”

동생의 죽음

이러한 때 ‘머나먼 땅’ 월남에서 청천벽력 같은 소식이 날아왔다. 백마 부대원으로 월남전에 참전한 동생이 전사했다는 것이었다. 가방 끈이 짧아 그는 갈 수 없었던 목사의 길을 가보라고 신학교에 보내준 동생이 한 줌 재로 돌아왔다. 그는 자신의 미래이기도 했던 동생을 차마 그냥 떠나보낼 수 없어 정성껏 동생의 초상화를 그렸다.

“먹고살기 힘든 때인지라 늦은 나이에 신학교에 들어간 동생은 자원해서 월남에 갔는데 죽어서 돌아왔다. 그런데 그렇게 잘 그린다는 소리를 듣던 내가 아무리 애를 써서 그려도 동생의 모습이 나오지 않았다. 그것이 내게는 큰 충격이었다. 나는 동생 모습도 제대로 그리지 못하는 내게 실망해 붓을 꺾었다.”

별리(別離)에 지치고 자신에게 실망한 그는 주유하듯 세월을 보냈다. 그때 대구에 태백화랑이 처음 생겼다. 우연히 태백화랑을 찾은 그는 한의사를 하며 한국화를 그리던 국명웅 선생의 그림을 보게 되었다. 국 선생의 한국화는 모습이 아니라 느낌을 전달해주고 있었다. 이 관람을 계기로 그는 한국화를 배우겠다는 결심을 하고 권혁택씨와 임기순씨의 서실에 다니기 시작했다.

이때 배운 것을 토대로 제1회 경상북도 미전에 출품했는데 특선을 하고, 이어 2점을 내밀어본 국전에서 2점이 모두 입선하는 쾌거를 이루었다. 돌고 도는 것이 세상이다. 절망을 지고 다닐 땐 허덕이던 사람도 희망을 품으면 언제 그런 일이 있었냐는 듯 생기(生氣)가 넘쳐난다. 원망은 불행을, 생기는 행운을 불러온다.

‘쓱싹 쓱싹’ 열심히 한국화를 그려대는 그를 주목한 사람이 있었다. 대구고법 부장판사를 지낸 김선옥 변호사였다. 그는 후원자를 자임한 김 변호사의 호의가 두려울 지경이 되었다.

“그때까지 나는 그 누구로부터도 따뜻한 대접을 받지 못하고 살아왔다. 때문에 단골 식당의 아줌마가 잘 대해주면, 그를 내가 가장 좋아하는 애인으로 생각하며 사는 식이었다. 그런데 부장판사를 지낸 분이 내 그림을 인정해주니 몸둘 바를 모르겠더라.

김 변호사는 문인의 꿈을 품고 있었던 분인데 내 그림을 많이 사주셨다. 그러한 그를 보고 비로소 ‘나도 저 분처럼 대성(大成)을 해야겠다’는 생각을 했다. ‘쥐뿔도 아닌 나’란 생각에서 벗어나 그의 기대에 어긋나지 않는 사람이 돼보겠다는 발심을 한 것이다.”

이때부터 운사(雲史)란 아호를 사용하며 그는 자수성가한 화가의 길을 달리기 시작했다. 때마침 세상은 호랑이(호돌이)를 마스코트로 삼은 88서울올림픽을 향해 구르고 있었다. 이때부터 그가 극사실화에 가깝게 그린 호랑이 그림이 큰 인기를 끌었다.

‘말을 타면 경마(牽馬)잡고 싶은 것’은 사람의 본성인가 보다. 그의 그림이 인기를 끌자 그는 시(詩)를 알아야 한다는 것을 깨달았다. 중견 한국화가들은 중국과 한국의 한시(漢詩)에서 척척 화제(畵題)를 뽑아냈지만, 가방 끈이 짧은 그는 한시에 접근하는 데 한계가 있었다. 그러나 그의 가슴 안쪽에서는 샘솟듯 시상(詩想)이 떠올랐다. 그것을 한글로 적으면서 그는 시인의 가슴을 이해하게 되었다.

뚜루루루 귓전에 맴도는∼

이러한 그의 가슴에 살포시 내려앉은 노래가 “마른 나무 가지에서 떨어지는 작은 잎새 하나∼”란 ‘옛 시인의 노래’였다. 이 노래에 젖어들면서 그는 한자로 된 ‘운사’를 내려놓고 한글로 된 ‘뚜루’를 조용히 집어들었다.

“운사는 정말 좋아하는 호였기에 아예 성기열이 아닌 성운사로 행세했다. 그런데 뚜루를 택하고 나니 운사란 이름이 권위적이라는 생각이 들었다. 그제서야 추사 김정희의 그림이 소박하게 느껴지는 이유를 알게 되었다. 나를 버리자. 나를 버려야 한다. 권위로 비칠 수 있는 것은 모두 버리고 떨어진 잎새처럼 뚜루루루 길을 쓸고 다니자….”

정의는 순수하고 불의는 불순하다

뚜루는 오만과 열등감의 굴레에서 벗어나기 시작했다. 보이지 않는 것이 보이는 것을 지배한다는 것을 깨달은 그는, 그때까지도 실경(實景)에 붙잡혀 있던 눈을 내면의 세계로 돌리기 시작했다. 귀한 것은 보이지 않는데, 보이지 않는 것이다 보니 색깔을 칠할 수 없었다. 이것이 색깔 빠진 한국화, 즉 묵화를 그리게 된 계기다.

“저 속에 있는 것을 그리다 보니 자연 내 그림은 어두워졌다. 뭐가 뭔지 모르는 것은 모두 생략하고 강하게 느껴지는 것만 표현하다 보니 그림이 소박해졌다. 어두운 분위기 속에서는 초롱불 하나만으로도 희망을 표현할 수 있다. 초승달이 걸린 절벽 위에 허리를 꺾은 마른 사내를 그리는 것만으로도 타는 목마름을 표현할 수 있게 되었다. 까치발을 한 아이와 풍성한 어머니의 치마만으로도 모자지정(母子之情)을 표현할 수 있게 된 것이다.”

50 중반을 넘기면서 그는 정의(正義)에 대해 생각하게 되었다. 무상으로 교회를 출입하던 어린 시절 품었던 ‘예수가 되고 싶다’는 꿈을 떠올리면서, 하나님의 큰 사랑을 의식하게 된 것이다. 자기를 사랑할 수 있게 된 그는 남도 사랑해야 한다는 것을 알았다. 그는 내면에 숨어 있는 아름다움을 찾아내던

성 화백의 묵화. 왼쪽부터 ‘호롱불’ ‘빛’ ‘갈구’ .

“장욱진과 이중섭 박수근의 그림이 순수하게 느껴지는 것은 그들이 바로 순수한 사람이기 때문이다. 세상에 불순한 정의는 없는 법이다. 순수는 정의와 통하고, 불순은 불의와 연결된다. 순수함을 그리는 화가는 정의를 찾는 화가가 될 수밖에 없다.”

뚜루는 화가를 일러 ‘정의를 지키려는 선각자이고 순수함을 소중히 여기는 정신적인 지도자’로 정의한다. 그러나 정의로운 생각을 품었다고 해서 정의가 구현되는 것은 아니다. 정의를 구현하기 위해서는 이를 실현할 수 있는 용기와 에너지가 있어야 한다.

“나는 그 힘을 기(氣)라고 생각한다. 동양화에서는 기운생동(氣運生動)을 첫째로 여긴다. 살아 있는 그림, 신기 있는 그림을 그려야 잘 그렸다는 평을 들을 수 있다. 나는 피카소보다 고흐를 더 나은 화가로 본다. 이글이글한 고흐의 해바라기를 보고 있노라면 생동하는 기운이 느껴지기 때문이다.

보리죽을 먹고, 대추 한 알로 끼니를 때우더라도 몸과 마음을 바짝 조이는 선비정신이 중요하다. 사람들은 몸이 고장난 것은 쉽게 알아도, 정신이 탈난 것은 잘 알지도 못할 뿐만 아니라 제대로 치료하지도 못하고 있다. 보이는 몸이 아니라 보이지 않는 정신이 나를 지배하는데도 말이다….”

독학으로 이룬 수미쌍관

그는 화가를 비롯한 예술가를 괴짜나 광인(狂人)으로 묘사한 소설을 아주 싫어한다. 집중하는 예술가의 모습이 일반인에게는 괴짜로 보일 수 있다. 그러나 괴짜는 모습이고 진실은 열정이다. 그는 열정은 보지 못하고 외양만 보는 세태가 싫은 것이다.

“피카소는 제멋대로 그린 사람이다. 그의 그림은 마술 같아서, 속여도 재미있고 속아도 재미있지만 진지함이 결여돼 있다. 반면 고흐는 내면세계에 천착했기에, 점 하나도 함부로 찍지 않았다. 내면을 그리기 위해 몰두하려는 그를 끝까지 방해한 것은 환청(幻聽)이었다. 그 환청을 차단하기 위해 그는 귀를 잘라버렸다.

사람들은 온몸을 바쳐 집중하는 고흐를 발견하지 못하고, 귀 자른 고흐만 쳐다보았다. 그리고 그를 광인이라고 하니 정말 답답한 노릇이 아닐 수 없다. 정작 허황된 그림은 피카소가 그렸는데 고흐를 허황한 사람으로 보는 것이 정말 한심하기 그지없다. 나는 허황한 짓을 하지 않는다.”

60년이라는 긴 여정을 거쳐 뚜루는 돈오와 점수로 자기의 그림과 철학을 완성해왔다. 이제 그의 그림과 철학은 앞뒤가 들어맞아 모순이 적어 보이는 ‘수미쌍관(首尾雙關)’의 경지에 들어선 듯하다. 그러나 수미쌍관의 경지에 올라섰다고 해서 그의 그림과 철학을 대작이라고 단언할 수는 없다. 기량과 철학은 별개의 문제이기 때문이다.

“강원도 민요인 ‘한오백년’은 ‘한 많은 세상도 한 오백년 살아보자’고 노래한다. 세상이 어떤 것인지 깨닫고 난 후에도 500년 정도는 살아봐야, 인생이 무엇인지 얘기할 수 있다는 것으로 들린다. 그런데 100년도 못 살아본 내가, 더구나 독학으로 그림을 배운 내가, 생전에 내 삶과 그림을 완성하겠다고 하는 것은 욕심이고 무리다. 인생은 짧지만 예술은 길다.”

뚜루와는 지난 5월 대구에서 다시 만났다. 대구는 그때부터 더워지고 있었다. 팔공산 그늘에서 식사를 하고 대구 시내에 있는 그의 집을 방문해 그림 구경을 했다. 같이 있었던 시간과 대화가 많았기 때문인지 그의 얼굴은 상기(上氣)돼 있었다. 눈은 고흐의 해바라기처럼 이글거리고 있었다.

그런 그를 바라보면서 ‘쉽게 상기되는 기운을 내릴 수만 있다면 그는 훨씬 더 좋은 그림을 그릴 것 같다’는 생각을 했다. 그가 대구에 국한된 작가로 끝날지, 아니면 대구에 앉아 있는 중앙 작가가 될 것인지는 예측할 수 없다. 그날 밤 자정을 넘기고 새벽 4시에 서울로 떠나는 기차에 몸을 실으며 ‘제 철학과 제 그림을 가진 화가가 전국의 방방곡곡에 박혀 있다면, 대한민국은 훨씬 풍요롭고 안정된 나라가 될 것’이라는 생각을 했다.

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)