지배구조 정점 가족회사 ‘AK아이에스’

논란 일자 회사 이름만 ‘애경자산관리’로 바꿔

사익 편취 규제 대상 회피 ‘황금 지분율’

애경그룹 “비판도 피할 겸, 신사업도 키울 겸…”

물론 비판받는다, ‘투명 경영’과는 거리가 멀기에. 논란에 애경그룹은 변화를 택했다. 지배구조를 바꾼 게 아니다. 회사 이름만 바꿨다. 기존 사명은 새로 만든 법인에 주고 계열사로 뒀다. 지분율도 공정거래위원회(공정위) 사익 편취 규제 대상 ‘커트라인’을 넘지 않게 ‘황금 비율’로 맞췄다. 1954년 비누를 팔던 애경유지공업으로 시작해 2019년 5월 15일 자산총액 5조2000억 원 규모 대기업 반열에 오른 애경그룹의 ‘꼼수’다.

애경유지공업→AK아이에스→애경자산관리

기업 자산 총액 5조가 넘으면 공정거래위원회에 의해 공시 대상 기업집단으로 지정된다. 이른바 ‘대기업’ 자격을 얻는 셈. 올라간 위상만큼 책임과 의무가 커진다. 공정위 규제도 강화된다. 이 과정에서 주목을 끌지 않았던 문제들이 왕왕 수면으로 떠오른다.

대기업 2년차에 그런 일이 생겼다. 2020년 11월 18일 공정위는 ‘2020년 공정거래법상 지주회사 현황 분석 결과’에서 애경그룹 계열사 10곳이 사익 편취 규제 대상이라고 발표했다. 사익 편취 규제 대상은 자산 5조 원 이상 대기업집단에서 총수 일가 지분율 20% 이상 상장사·비상장사와 이들 회사가 지분 50%를 초과해 보유한 자회사를 의미한다.

오너가(家) 가족회사 ‘AK아이에스’가 단연 눈에 띄었다<표1 참고>. ‘옥상옥 구조’ 지배구조 정점이어서만은 아니다. 높은 내부거래 비율도 한몫했다. 2007년 47억 원이던 매출이 2017년 425억 원으로 ‘껑충’ 뛰었다. 그런데 그해 내부거래 비중이 91.5%다. 2018년 53%로 잠시 낮아졌다가 2019년 69.7%, 2020년엔 79%로 다시 올랐다. 지난해 11월 16일 공정위가 발표한 ‘2021년 공시대상기업집단 내부거래 현황 공개’에 따르면 평균 내부거래 비중은 11.4%다.

논란이 일자 애경그룹은 지난해 10월 AK아이에스의 사명을 ‘애경자산관리’로 바꿨다. 옥상옥 지배구조는 그대로 뒀다. 사실 이번이 처음은 아니다. AK아이에스는 2007년 오너 일가가 사재를 털어 설립한 SI(System Integration·시스템 통합) 회사다. 2018년 애경유지공업에 합병됐다. 당시 존속법인(기업 간 인수·합병이 이뤄지고 남는 회사) 애경유지공업도 오너 일가가 지분 100%를 가진 가족 회사였다. 옥상옥 지배구조도 같았다. AK아이에스의 이름만 땄다. 박주근 리더스인덱스 대표의 말이다.

“옥상옥 구조는 기업이 가장 적은 비용으로 회사에 대한 지배구조를 높일 수 있는 ‘편법’이다. 주로 경영권 승계가 임박한 기업에서 찾아볼 수 있다. 일감 몰아주기를 통해 회사 가치를 키운 뒤 합병상장을 통해 승계에 유리하게 사용한다. 사명 변경도 기업이 자주 하는 ‘꼼수’다. 결국 내부거래를 쉽게 하기 위함이다.”

님아, 그 50%를 넘지 마오

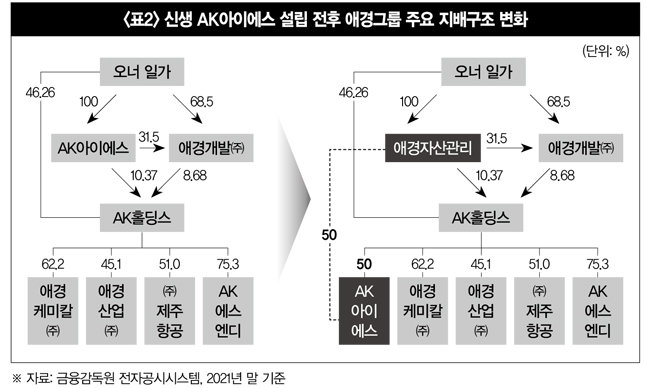

특히 AK아이에스 지분 보유율이 절묘하다. AK홀딩스와 딱 50%씩 나눠가졌다. 50%를 ‘초과’해야 사익 편취 규제 대상이 된다. 이로써 애경그룹은 공정위 규제에서 자유로워졌다. 공정위 규제를 피하면서 논란도 완화시키고, 지배구조는 그대로 유지하는 ‘한 수’다<표2 참고>.

“공정거래법 회피 전략”

애경그룹 관계자는 다음과 같이 해명했다.“사명 변경 이유에 비판을 해소하기 위함이 있었던 건 맞다. 하지만 기존 AK아이에스는 그룹 내 SI를 담당하던 회사다. IT 역량을 강화하기 위해 투자 부문과 사업을 분리할 필요가 있었다. 순수한 사업적 이유일 뿐 다른 의도는 없었다. 실제로 사명 변경 후 자회사화한 뒤에 타 기업과 제휴하고 신사업도 추진하고 있다. ‘꼼수’는 아니다.”

전문가 생각은 다르다. 김우찬 고려대 경영학과 교수는 “애경그룹은 동일한 사업임에도 신설 법인을 물적인적 분할하지 않고 IT 서비스 부분을 양수했다. 기존 옥상옥 회사에 오너 일가 지분이 많았다. 사익 편취 규제대상이 될 것을 우려해 간접 지배하는 방식으로 법인을 신설한 것이다. 대기업으로 지정된 후 본격적인 공정위 규제를 받으니 쓴 회피 전략이다”라고 설명했다.

박주근 대표는 “신생 법인에 대한 지분율이 50%가 넘지 않게 맞춘 것 역시 공정위 규제를 피하기 위한 ‘꼼수’로 보인다”고 꼬집었다.

![[속보]‘미공개 정보 주식거래’ LG家 장녀 구연경·윤관 부부 1심 ‘무죄’](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8a/d0/11/698ad0110e85a0a0a0a.jpg)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/7c/82/65/697c82650640a0a0a0a.jpg)