- 네덜란드를 통해 미국 땅에 들어간 커피는 영국의 식민지배에 대항해 독립 의지를 일깨우는 매개체가 됐다. 미국은 유럽 국가들보다

- 역사가 짧은 신대륙이지만, 커피의 역사와 문화에선 유럽과 시대를 함께했다.

그런데 커피는 미국 건국보다 170년가량 앞선 1620년대에 전해졌다. 네덜란드는 1624년 서인도회사를 통해 맨해튼 섬을 차지한 뒤 1626년 인디언에게서 현재 가치로 단돈 24달러를 주고 섬을 사들여 ‘뉴암스테르담(New Amsterdam)’이라 명명했다. 이곳은 1674년 영국이 차지하면서 ‘뉴욕’으로 불리게 된다.

네덜란드는 커피의 가치를 이미 간파하고 있었다. 네덜란드 상인 피터 반 덴 브루케가 1616년 예멘에서 커피 묘목 몇 그루를 암스테르담으로 몰래 빼내 재배했다. 이후 식민 지배하던 인도 말라바르와 인도네시아 자바 섬의 중심 지역인 바타비아(Batavia)에 커피를 심어 대량생산했다. 기록에 따르면 네덜란드는 맨해튼에 식민지를 구축하면서 미국 땅에 처음 커피를 들였다.

미국에 커피를 전파한 주역을 1607년 버지니아 제임스타운을 점령한 영국인 존 스미스 선장이나 1620년 매사추세츠 주 대서양 연안 플리머스에 도착한 메이플라워 호의 청교도들로 보는 견해도 있다. 그러나 기록을 보면 이 시기엔 영국에 커피가 전해지지 않았다. 일각에선 청교도의 짐 속에 나무로 만든 절구와 절굿공이가 있던 점을 들어 이들이 미국 땅에 커피를 처음 들여왔다고 주장한다. 그러나 절구가 훗날 커피 원두를 분쇄하는 데 사용됐는지는 몰라도 당시엔 곡물이나 향신료를 빻는 용도로 쓰였다.

커피가 유럽에 상륙한 건 1615년 이탈리아 베니스 항구를 통해서다. 영국에 커피가 전파된 것은 1637년(프랑스는 1644년) 터키 유학생에 의해서였다. 메이플라워 호 청교도들 가운데 종교박해를 피해 네덜란드에 갔다가 온 이들이 미국 땅에 커피를 들고 갈 수도 있었겠지만, 이와 관련한 기록은 전하는 바 없다.

네덜란드 통해 美 전파

주목할 것은 영국의 식민 지배(1607~1783) 끝에 미국이 생겨났지만, 미국 땅에 커피가 전해진 것은 영국보다 되레 10여 년 앞섰다는 점이다. 따라서 미국의 커피 문화는 영국에서 전래된 게 아니다. 이런 관점은 미국 독립전쟁의 도화선으로 평가받는 ‘보스턴 차 사건(Boston Tea Party)’을 이해하는 데 중요하다.커피가 네덜란드를 통해 미국 땅에 들어가긴 했지만, 영국 식민 지배기에 초기 이민자들이 즐겨 마신 건 홍차였다. 두 세대쯤 지난 1670년에서야 미국 최초(정확히 말하면 ‘북아메리카 영국 식민지 최초’)의 커피 전문점 ‘런던 커피하우스(London Coffee House)’와 ‘거트리지 커피하우스(Gutteridge Coffee House)’가 문을 연다. 둘 중 어느 것이 먼저인지에 대해선 명확한 자료가 없다.

유럽에선 이미 1645년 베니스에 커피하우스가 문을 열었고, 영국도 1650년 옥스퍼드 대학에서 첫 커피하우스가 선을 보였다. 미국의 기록은 이보다 다소 늦고, 프랑스(1686년 카페 르 프로코프)보다는 앞선다. 미국은 유럽 국가들에 비해 역사가 짧은 신대륙이지만, 커피의 역사와 문화에선 유럽과 시대를 같이했다고 봐야 한다.

북아메리카의 초기 이민자들은 영국에 뿌리를 뒀기에 차를 주로 즐겼지만, 17세기 말 유럽에서 불기 시작한 커피 열풍에 점차 영향을 받게 된다. 보스턴에 살던 도로시 존스가 대서양 건너편에서 벌어지는 커피 붐을 감지하고 1689년 영국 정부로부터 커피 판매권을 받아내 사업을 시작했다. 1696년엔 뉴욕에도 ‘더 킹스 암스(The King's arms)’라는 커피하우스가 처음 등장한다. 커피가 대중화하는 시기, 그 나라엔 운명적으로 계몽사상이 싹튼다. 커피 애호가들은 이런 현상의 원인을 두고 “커피를 마시며 정보를 주고받는 문화가 형성되면서 시대적 각성을 불러일으켰기 때문”이라고 말하길 좋아한다.

미국에서 커피가 널리 퍼지기 시작한 17세기, 영국에선 세상을 바꾸는 엄청난 일이 벌어진다. 청교도혁명(1649)으로 공화국이 탄생한 데 이어 명예혁명(1688)이 발발했다. 1689년엔 마침내 의회가 “인간의 권리는 신성불가침의 권리”라는 내용을 담은 ‘권리장전(Bill of Rights)’을 채택함으로써 절대왕정을 종식시킨다. 권리장전은 미국 독립선언(1776)과 프랑스 인권선언(1789)에도 큰 영향을 끼치는데, 이 과정에서 영국, 미국, 프랑스 지식인 사이에 커피가 지성의 상징이 되면서 결국 민중을 일깨우는 각성제로 맹위를 떨친다.

‘Green Dragon Tavern’

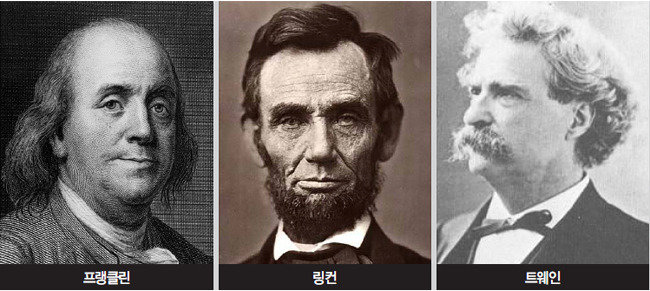

프랭클린은 자신의 이름을 내건 원두를 유통하기도 했으며, 먼 길을 갈 때면 커피 원두를 꼭 챙겼다. 그와 커피의 인연은 업(業)처럼 이어졌는데, 어머니(애비아 폴저) 집안에서 후일 세계적인 커피 브랜드로 성장하는 ‘폴저스(Folgers) 커피’를 설립했다.

더 풍부한 회원 전용 기사와 기능을 만나보세요.

하루 3.8L 마신 루스벨트

신문기자로도 활동한 마크 트웨인은 러일전쟁(1904~1905) 종군기자로서 대한제국을 방문했는데, 한국 최초의 커피숍으로 기록된 손탁호텔에 머물며 고종황제에게 커피를 끓여준 손탁(러시아명 존타크) 여사의 커피를 맛보기도 했다.

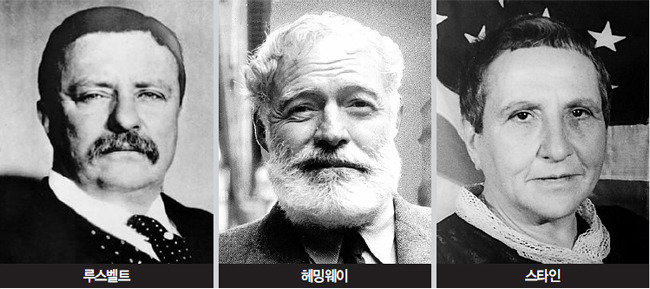

20세기 시작과 함께 세계사에 새롭게 떠오른 나라가 미국이다. 1901년부터 9년간 대통령을 지낸 시어도어 루스벨트(1858~1919)는 미국을 국제사회에 등장시킨 대통령으로 기록될 만큼 초기 부흥기를 이끌었다. 19세기 말 유럽은 쇠퇴기로 접어든 반면 미국은 남북전쟁(1861~1865)을 치르며 건국 이후 내부의 해묵은 골칫거리를 해결하고 경제 부흥에 박차를 가했다. 그의 취임 초기에 공업 총생산이 영국과 프랑스를 합친 액수를 넘어서며 세계경제의 헤게모니를 거머쥐었다.

루스벨트도 소문난 커피 마니아였다. 커피를 하루에 3.8L나 마셨다는 얘기가 전한다. 커피를 많이 마시는 습관 탓에 그의 커피 잔은 유난히 컸다. 그의 아들이 “아버지의 커피 머그는 욕조보다 커 보였다”고 했을 정도다.

이 시기에 ‘미국 건국의 음료’로 사랑받은 커피는 산업적으로 육성되기도 했다. 이와 관련한 시어도어 루스벨트의 일화가 있다. 맥스웰하우스 커피는 1892년 식품회사의 한 부서로 시작했는데, 1907년 그가 테네시 주 네슈빌의 맥스웰하우스 호텔에 머물 때 일이다. 그는 그곳의 커피 맛에 매료돼 “마지막 한 방울까지 맛있구먼!”이라며 기뻐했다. 맥스웰하우스 커피는 이를 놓치지 않고 이 문구를 광고에 활용했고, 지금까지 100여 년간 상품마다 브랜드 아래에 표기하고 있다.

헤밍웨이 작품 속 커피

미국의 커피 역사에서 마크 트웨인과 함께 문학가로서 굵직하게 이름을 남긴 인물은 트웨인의 ‘허클베리 핀의 모험’을 ‘미국 현대문학의 효시’로 높게 평가한 어니스트 헤밍웨이(1899~1961)다. 그는 노벨문학상과 퓰리처상 수상작인 ‘노인과 바다’를 비롯해 ‘무기여 잘 있거라’ ‘킬리만자로의 눈’ ‘누구를 위하여 종을 울리나’ 등의 작품에서 커피를 소재로 자주 활용했다.‘노인과 바다’에서 소년 마놀린은 청새치와의 싸움으로 녹초가 된 노인 산티아고를 위해 카페 라테라자로 달려가 따뜻한 커피를 깡통에 담아 온다. ‘누구를 위하여 종은 울리나’에선 마리아가 로버트 조던에게 마음을 털어놓으며 “당신이 아침에 눈을 뜨면 커피를 가져다 드릴게요”라고 말한다. 이 말은 커피업체의 광고 문구로 오랫동안 애용되고 있다.

헤밍웨이가 쿠바 크리스털마운틴이나 케냐AA, 탄자니아AA 커피를 좋아했다고 각각 주장하는 말이 나돌지만, 이는 이해관계가 있는 커피업자들이 마케팅을 위해 지어낸 얘기다. 이들은 마크 트웨인이 하와이 코나 커피를 예찬한 것처럼, 헤밍웨이가 자신들의 커피를 칭찬한 듯 말을 퍼뜨리지만, 헤밍웨이는 특정 지역 커피에 찬사를 보낸 적이 없다. 쿠바로 낚시 여행을 갔다가 그곳에 매료돼 20년간 머물면서 작품을 쓴 헤밍웨이의 사연을 보고 쿠바 커피를 파는 사람들이 그를 크리스털마운틴 애호가로 만들었을 뿐이다.

헤밍웨이가 사자나 코뿔소 사냥을 하기 위해 케냐를 여러 차례 드나들었고, 인접한 탄자니아의 킬리만자로 산을 배경으로 ‘킬리만자로의 눈’이라는 단편소설을 집필한 것을 구실로 그를 케냐 커피나 탄자니아 커피 마니아로 둔갑시키기도 했다. 이는 고흐가 프랑스의 아를에 머물며 그림을 그릴 때 예멘에서 수입한 커피만 접할 수밖에 없었던 상황을 이용해 예멘 모카 커피를 고흐가 사랑한 커피라고 광고하는 것과 같다.

“나는 내 일생을 커피 스푼으로 되질해왔다(I have measured out my life with coffee spoons).”

1948년 노벨문학상 수상 작가 토머스 스턴스 엘리엇(1888~1965)이 22세 때 쓴 ‘알프레드 프루프록의 연가’에 나오는 이 구절은 커피와 함께 명상을 즐기고자 하는 애호가들이 사랑하는 문장이다. 그는 미국에서 태어났으나 영국으로 귀화해 영국이 자랑하는 시인이자 비평가가 됐다. 뮤지컬을 좋아하는 사람에겐 ‘캐츠(Cats)’의 원작 ‘지혜로운 고양이가 되기 위한 지침서’를 쓴 작가로 더 친근하다.

“커피는 현상이다”

‘길 잃은 세대(The Lost Genera-tion)’란 말로 유명한 거트루드 스타인(1874~1946). 문학적 소양을 알아보는 데 밝기로 손꼽히던 헤밍웨이가 거의 유일하게(?) 존경한 그녀도 소문난 커피 애호가였다. 피카소와 마티스 등 세기적 작가들을 발굴하고 후원한 그녀의 안목과 예술혼은 높은 평가를 받는다. 그러한 스타인이 커피의 의미를 묘사한 문장은 지금까지도 긴 여운을 남긴다. 다음은 그 일부다.“커피는 단지 음료가 아니라 그 이상의 무엇이다. 커피는 일어나고 있는 어떤 현상이다. 커피는 시간을 주지만, 단순히 물리적인 시간을 말하는 것이 아니라, 본연의 자신이 될 수 있는 기회를 준다는 의미다. 그러므로 한 잔 더 마시기를….”

여성 비행사이자 작가인 앤 모로 린드버그(1906~2001)는 블랙커피에 의미 부여를 했다. 사상 처음으로 대서양을 횡단(1927)한 찰스 린드버그의 아내인 그녀는 “훌륭한 의사소통은 블랙커피만큼 자극적이며, 커피처럼 후에 잠들기 어렵다”라는 말을 남겼다.

그녀는 첫아이가 유괴돼 숨지는 사건을 겪고는 코네티컷 해안 한적한 곳으로 가 명상적인 삶을 살다가 94세를 일기로 세상을 떠났다. 말년엔 말로 하는 의사소통보다 교감을 중시하는 메시지를 많이 남겼는데, 한국에서도 발간된 그녀의 작품 ‘바다의 선물’에 커피와 명상을 언급한 구절이 나온다.

“여러분도 오늘 이 순간, 한 잔의 커피를 들고 침묵이라는 사치를 누려보세요. 잔에서 피어나는 아지랑이를 마냥 바라보며 여러분 속에 내재된 ‘또 하나의 나’와 교감을 나누며 이렇게 격려해주시면 어떨까요. 그래, 난 잘 살고 있어. 내가 항상 지켜봐줄게. 혼자라고 생각하지 말고 꿋꿋하게 살아가자. 그리고 매순간 행복하자.”

박 영 순

● 세계일보 기자, 메트로신문사 취재부장, 포커스신문사 편집국장

● 現 인터넷신문 커피데일리 발행인, 커피비평가협회장, 경민대 호텔외식조리학과 겸임교수, 경민대 평생대학원 바리스타과정 전담교수

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)