집안 곳곳의 책장이며 방마다 있는 붙박이장에 식구 수만큼의 침대와 책상 밑, 다용도실과 보일러 뒤켠…. 숨을 곳은 천지다. 그중에서도 아이들이 즐겨 이용하는 장소는 서재 한쪽을 막아 마련한 옷방이다. 그곳에 옷만 있는 건 아니다. 여름에 쓰던 선풍기, 이불, 크고 작은 여행가방, 책장에서 밀려난 잡지, 강아지 때문에 깔아둘 수 없는 카펫, 손 탄 지 수년이 지난 재봉틀, 그 재봉일에 쓰인 천조각들, 금박 종처럼 때를 기다리는 크리스마스트리 장식품들, ‘또 누가 알아? 나도 폼 잡으면서 필드라는 곳에 나갈 날이 있을지…’ 싶어 얻어둔 골프채 등이 몸 하나 비틀 공간 없이 쌓여 있으니 그야말로 숨기에는 제격인 장소인 것. 말하자면 그 방은 예전 어느 집에나 있던 다락 같은 곳이다.

어릴 적 내가 살던 집을 생각한다. 할머니와 삼촌, 여섯 남매와 일손을 도와주던 일가붙이, 때 없이 들락거리던 고모들로 평소에도 잔칫집처럼 왁자했지만, 명절이나 제사 때의 분주함은 실로 대단했다. 인근의 친척들, 고향의 할배 할매들, 앞 다퉈 모인 제관의 수가 오십을 넘어서는 일이 다반사였다.

제사가 다가오면 가장 바빠지는 사람은 물론 어머니였다. 제물을 장만하고 기물들을 꺼내는, 그 일련의 과정에서 어머니가 애용하던 장소는 다락이었다. 부엌 쪽으로 난 작은 창이 있던 방, 그 맞은편 벽 한가운데 고리가 달린 문이 있고 그 문을 열고 두 칸의 계단을 오르면 ‘아니, 이런 공간이!’ 싶은 널찍한 방이 나타났다.

어머니는 거기에 건어물이나 곶감을 들여놓고 한지에 겹겹이 싼 놋그릇들을 올려놓았다. 다락은 사과상자, 얇게 저며 설탕에 절인 모과와 식혜, 호박범벅이 담긴 항아리가 갈무리되던 장소였으며, 앨범이 없던 시절 사진들이 담긴 종이 상자가 있던 곳이었고, 묵은 신문지가 누렇게 바래가던 곳이기도 했다.

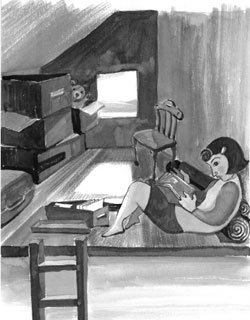

제사 때와 상관없이, 어머니의 심부름이 아니어도 나는 학교에서 돌아오면 자주 다락에 올라가곤 했다. 나를 그곳으로 유혹한 것은 먹을거리가 아니었다. 까만 쥐똥이 굴러다니는 신문지와 그 옆에 높다랗게 쌓여 있던 책들…. 그것들은 거실 벽면을 장식한 책장에 꽂힌 책처럼 말끔하지 않았다. 여성지와 주간지, 언젯적 것인지 알 수 없는 잡지와 신문들을 뒤적거리면 이야기와 사진들이 툭 튀어나왔다. 나는 차가운 바닥에 주저앉아 야릇한 분위기의 삽화가 곁들여진 연재소설들을 읽었다. 아마도 강신재나 김수현이었을 그 작가들의 이야기, 남자와 여자가, 사랑과 눈물이, 이별과 해후가 엇갈리는 그 이야기들을 읽노라면 어쩐지 슬프고 허무한, 아이답지 않은 기분이 들었으며, 아버지가 읽으시던 사상계 속의 오래된 사진 속 인물들을 만나는 날이면 내 키가 한 뼘씩 자란 듯 우쭐한 기분이 들었다. 듬직한 체구의 아버지가 언제 저랬을까 싶게 야위고 어린 청년이었던 시절의 사진을 발견한 날 저녁, 엄숙해서 어렵기만 하던 아버지가 왠지 안쓰럽게 보이던 어쭙잖은 일도 있었다. 또 촌스럽기 그지없는 주간지의 맹랑한 기사들, 까만 테이프로 눈을 가린 얼굴들이 나오는 가십 기사를 읽고 가슴이 사정없이 방망이질 치던 날도 당연히 있었다.

그런 다음날 학교에서 만나는 아이들은 하나같이 어리고 철없어 보이게 마련이었다. 선생님의 말 한마디에도 숨은 뜻이 있지 않나 귀를 쫑긋하고 듣다 심각해지고, 아이들이 다 빠져나간 텅빈 운동장을 홀로 걸어나오며 괜스레 쓸쓸한 척 해보고, 선거철이면 “니들은 잘 모르겠지만…” 하면서 아이들에게 기호 1번과 2번의 차이에 대해 조근조근 늘어놓고…. 이 모든 후유증을 겪으면서도 나는 그마저 즐기는 아이였다.

자발적으로, 기꺼이 다락으로 숨어들었던 것만은 아니었다. 언니와 싸웠을 때, 무슨 일엔가 동생과 다툼을 벌이거나 할머니, 또는 어머니로부터 애꿎은 야단을 맞았을 때의 피난장소 역시 다락이었다.

어른들 앞에서는 차마 하지 못한 불평을 궁시렁거리면서 저 혼자 서러워서 훌쩍거리다가도 묵은 종이들을 뒤적이노라면 마음이 서서히 가라앉다 어느 결에 그 속에 빠져드는 것이었다. ‘사랑손님과 어머니’의 옥희처럼 다락에 숨었다 잠든 경험도 물론 있었지만 그럴 경우에도 누군가 나를 찾아냈던 기억은 없다. 그곳에서는 마음이, 머리가, 가슴이 열려 차분한 나른함에 빠지기 일쑤였지만, 두 개의 귀 또한 평소보다 예민해졌으므로 잠들었을 때조차 나는 바깥의 기척을 놓치지 않았다.

다락 한쪽, 손수건만한 창으로 들어오던 빛이 사위어가고, 누군가 나를 찾는 소리가 들리면 나는 그럴듯한 변명거리를 찾아냈다. 옷가지나 사전 따위의 책, 달랑 사과 한 알 손에 들고는 방금 올라온 듯 다락을 내려오면, 어머니는 ‘그래봤자 다 안다’ 하는 표정으로 나를 쳐다보셨다.

서울로 전학을 오고 그 집을 떠나면서 내게서 다락의 존재 또한 사라졌지만 나는 어디서나 그를 대체할 장소를 발견해내곤 했다. 집장수들이 한꺼번에 지은 똑같은 지붕과 똑같은 시멘트 마당이 있던 망원동 집에서는 부엌 뒤편이었고, 중학교 때 잠깐 살았던 신당동의 2층 양옥에서는 등나무 뒤쪽의 움푹 들어간 그늘진 장소였으며, 서교동 집에서는 2층 베란다 한쪽 구석이었으며, 동교동에서는 김장독이 묻혀 있던 뒤란이었다.

그 장소들은 모두 어둡고 다소 음습하고 조용했다. 집안 곳곳에 부는 바람도 그곳에서는 슬쩍 방향을 틀어 내 얼굴을 부드럽게 감싸안아줬다. 사람이라면 모름지기 생각이라는 것을 하고 살아야 한다는 것, 생각하고 생각해도 결코 이해할 수 없는 일이 있다는 것, 살아갈수록 그런 일이 늘어만 간다는 것, 그럼에도 열심히 생각하고 살아갈 수밖에 없다는 것…. 그 그늘에 앉아, 혹은 기대서서 그런 것들에 대해 고민하고 익숙해지면서 나는 자라고 나이가 들었다.

|

결혼이라는 것을 하고, 아파트에 살게 된 후 가장 당혹스러웠던 것은 아래, 위, 옆집에서 똑같은 공간으로 분할된, 똑같은 모양의 방에서, 누군가가 나와 똑같은 방향으로 이부자리를 깔고, 똑같은 모양으로 잠들어 있을 거라는 사실이었다. 잠을 설친 밤, 현관 밖 복도로 나오면 판박이 같은 철문이 나란히 나를 바라보던 광경…. 당연한 그 풍경이 나는 너무도 거북하고 이물스러웠다. 비로소 다락방이 내게서 완전히 사라진 것이었다. 생각해보면 내게서 소설 쓰기란 다락방의 기억을 되살리는 일과 다름 없었을지도 모른다.

다락 따위는 전혀 알지 못하는, 그런 기억에 대해서는 본 바도 들은 바도 없을 내 아이들, 저 아이들의 숨바꼭질에 대해 생각한다. 밝고 쾌적한 공간, 어느 방이나 똑같은 공기가 흐르는 집안, 스위치만 올리면 환히 드러나는 아파트에서 자라나는 아이들. 다락이 사라지고 그 다락의 기억이 사라지고 몸을, 마음을 숨길 곳을 잃은 아이들을 생각한다. 버려진 곳이나 또한 보배로운 장소인 그 어떤 곳, 감추고 드러내고 알 수 있고 또한 없는 어떤 일들을, 스스로를 다독이고 삶의 이치를 깨닫게 해줄, 다락을 대신할 그곳이 어디일는지를….

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)