- 태종무열왕 김춘추와 문무대왕 김법민은 ‘용(龍) 풍수’의 주역이다.

- 아버지 무열왕은 황룡사 9층목탑에 쏟아져 내려오는 천기(天氣)를 황룡(黃龍)으로 상징화해 풍수 권력으로 활용했고, 아들 문무왕은 감은사 앞바다 대왕암에서 솟구쳐 오르는 용오름을 해룡(海龍)으로 승화해 호국 풍수를 추구했다.

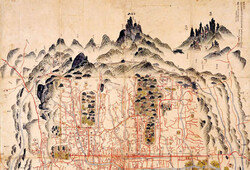

문무왕이 조성한 풍수 조형물인 안압지. 동쪽 호안(사진 왼쪽 가운데)의 지형이 동해구를 재현한 형상이다.

일반적으로 지기는 산의 맥[龍脈]을 따라 땅속에서 동(動·움직임)하거나 정(靜·멈춤)한다고 생각하기 쉽다. 그러나 지기가 강하게 응축된 곳에선 땅속을 뚫고 분출하는 경우도 적잖다. 심지어 솟구친 지기는 다른 지역으로 공중 점프를 해 움직이기도 한다. 지기가 솟구치는 대표적 현상 중 하나로 용오름을 꼽을 수 있다. 필자는 용오름 현상을 관찰하려고 현장을 자주 찾는 편이다. 중국 한(漢)나라 때의 풍수 고전 ‘청오경’에서 율법처럼 제시하는 다음 구절을 암송하면서 말이다.

“음양이 들어맞고 천지가 서로 통하면 드러나지 않은 기는 생명력을 싹트게 하고 드러난 기는 형태를 갖추게 한다. 안팎이 서로 어우러지면 풍수는 저절로 이루어지는 법이니, 안목으로 잘 살피고 마음을 모아 이를 깨닫는다면 천하를 거침없이 다닐 것이다(陰陽符合, 天地交通, 內氣萌生, 外氣成形. 內外相乘, 風水自成. 察以眼界, 會以性情, 若能悟此, 天下橫行.).”

문무왕의 풍수 안목

드러나지 않은 기가 가장 극적으로 드러나는 순간, 즉 안팎의 기가 교호하는 순간을 안계(眼界)로 잡아내기 위해 필자가 자주 찾는 곳 중 하나가 계룡산 기슭(충남 공주시 계룡면 양화리 일대)이다. 이곳의 특정 지점은 지기가 강렬하게 분출한다. 명상 기도처로 유명한 미국 애리조나 주 세도나의 볼텍스(vortex· 기가 소용돌이치는 현상) 포인트와도 유사하다. 가끔씩 바람이 불어올 땐 정확히 그 지점에서 회오리 현상이 일어나는데, 폐지나 비닐 등 잡동사니가 휩쓸려 30~40m 상공으로 솟구쳐 올라 눈으로 지기의 흐름을 확인할 수 있다. 이곳에 자리 잡은 농해사의 농해 스님은 “간헐적으로 용오름 현상이 눈에 보이는데, 이 마을 사람들은 땅의 기운이 탁해지면 스스로 정화하기 위해 그렇게 하는 것으로 받아들인다”고 말했다. 물론 용오름 현상은 하늘이나 땅의 기운을 전달 혹은 증폭해주는 작용을 하는 물[水精氣]이 있는 곳에선 더 흔히 목격할 수 있다.

역사상 용오름의 풍수적 작용에 대해 민감하게 반응했던 인물은 아버지 무열왕(재위 654~661)의 뒤를 이어 통일 과업을 완수한 문무왕(재위 661~681)이었던 듯하다. 그는 살아생전 입버릇처럼 “짐은 죽어서 큰 용이 되어 나라를 지키겠다”고 다짐할 정도로 용에 집착했던 인물이며, 풍수적 안목 또한 높았던 듯하다. 이는 문무왕이 아버지의 유해를 모신 태종무열왕릉에서 일부 엿볼 수 있다.

경주시 서악동 선도산 자락에 자리 잡은 태종무열왕릉은 산과 땅의 모양새를 살펴 길지(吉地) 여부를 가늠하는 형세파(形勢派) 풍수 이론으로 보아도 명당의 격을 갖췄다. 무덤 바로 뒤의 산줄기가 마치 거북이 머리를 빼어 죽 들이민 것처럼 불거져 나온 형상, 즉 전형적인 현무수두(玄武垂頭)의 길지에 왕릉이 똬리를 튼 형상이다.

그러나 이 왕릉의 진정한 명당 기운은 산줄기에서 뻗어 내려온 지기(地氣)가 공중에서 쏟아져 내려오는 천기(天氣)와 교합을 이룸으로써 후손의 발복을 유도하는 것이라고 할 수 있다. 오히려 지기보다는 천기가 더 강하고 아름다운 편이다. 아마도 천기를 읽어내는 이가 쓸 수 있는 자리일 것이다. 무열왕릉 조성 이후 그의 직계 자손으로 8대째 내리 왕위가 계승됐고, 현재까지도 무열왕의 후손인 경주 김씨들이 한국 사회의 중요 씨족으로 자리 잡고 있음에서도 이곳이 풍수 명당임을 확인할 수 있다.

그러나 필자가 주목하는 것은 음택(陰宅) 발복의 명당에 있지 않다. 외세 침탈에 대응하고 국가 경영을 기원하는 국도(國都) 풍수와 관련한 문무왕의 풍수적 안목에 초점을 맞추고자 한다. 한반도 동남단 외진 곳에 자리했던 신라가 삼국통일 후 250여 년간 황금기를 누린 원동력은 어디에 있을까. 더 나아가 왜 신라의 수도 서라벌은 천년의 역사상 한 번도 그 위치가 바뀌지 않았는가. 왜 신라인은 경주에 그토록 집착했던 것일까. 황금기 신라에 대한 숱한 학문적 성과가 있었지만 풍수학적 관점에서도 해석할 여지가 많은 곳이 바로 신라다.

문무왕 풍수의 백미, 안압지

봄기운이 완연한 3월 초, 이 같은 의문을 화두로 삼아 경주를 찾았다. 문무왕이 왕위에 올라 그 첫 작품으로 선보인 풍수 조형물, 안압지(사적 제18호)를 확인해보기 위해서였다. 야경이 좋기로 소문난 안압지는 경주 시내 한복판에 인공으로 조성된 연못이다. 안압지라는 이름은 조선시대에 붙여진 것이다. 신라 때 명칭은 월지(月池)였고 태자가 머무는 동궁(東宮)에 부속된 곳으로 보는 게 학자들의 대체적인 견해다. 현재 안압지는 ‘경주 동궁과 월지’라는 이름으로 공식 변경돼 있다.

‘삼국사기’에 의하면 문무왕이 674년 “궁내에 연못을 파고 산을 만들었으며 여기에 화초를 심고 진귀한 새와 동물을 길렀다”는 기록이 나온다. 또 ‘동국여지승람’엔 연못 서쪽에 임해전(臨海殿)이 있었다고 전하며, 안압지에서 출토된 제기 등의 자료에 의하면 용왕에게 제를 올리는 용왕전(龍王殿)이라는 건물도 이곳에 있었음이 확인된다. 문무왕대에 신라인은 ‘바다가 임한 전각(임해전)’이라는 이름까지 구사하면서 이 연못을 바다에 비유했고, 또 용왕을 모시는 장소로 이 연못을 소중하게 생각했던 것이다. 또한 다음 왕위를 이을 태자가 머물도록 했을 정도로 그 비중이 높았음을 알 수 있다.

지금 필자는 팔짱을 끼고 안압지의 호안(湖岸)을 따라 한가로이 거닐지만, 머릿속은 1300여 년 전 이곳에서 벌어진 문무왕의 ‘권력 풍수’ 행위를 복기하느라 바쁘다. 용의 능력을 빌리는 차원을 넘어 스스로 용이 되고자 한 문무왕은 이곳에서 무엇을 도모하고자 했는가.

이 연못엔 어디선가 날아 들어오는 강력한 기운이 바닥의 물(水精의 기운)을 매개체로 삼아 인근의 월성(月城) 궁궐 등 주위 사방으로 퍼지는 형국이다. 물의 수정 기운에 반사돼 튕겨 나가는 그 기운은 부드러운 듯하면서도 굳세다. ‘우리 풍수’에선 지기가 ‘풍(風)’으로 상징되는 천기나 ‘물·#51394;水·#51395;’로 상징되는 수정(水精)의 기운을 만났을 때 풍성한 에너지장을 형성한다고 본다. 안압지의 물은 바로 이 에너지를 증폭해 사방으로 골고루 퍼지게 하는 구실을 한다. 이 기운을 느껴보고 싶다면 새벽 동틀 무렵 혹은 해 질 녘, 사람이 드문 즈음에 연못가에 편안히 앉아 온몸을 이완하고 물을 바라보라. 어느샌가 천기와 수정기가 섞인 기운이 온몸을 푸근하게 감싸안는 걸 느낄 수 있을 것이다.

궁궐 동쪽에 용이 출현했다!

1967년 5월 발굴 당시의 문무대왕릉.

안압지는 1300여 m에 달하는 호안을 따라 20여 곳의 건물터, 독특한 모양의 입수구와 배수구 시설, 연못 속에 조성한 3개의 인공 섬 등을 갖췄다. 우리 전통 정원의 미학을 보여주는 곳이라고도 평가받는다.

필자는 안압지의 조경을 감상할 겸 발걸음을 옮겨 서편 호안에서 연못 바로 건너편의 동편 호안을 바라보았다. 서편 호안은 직선으로 뻗은 구조를 한 반면 동편 호안은 마치 해안가처럼 굴곡지게 배치해놓은 형태다. 인공에 의해 참으로 절묘한 자연미를 느끼게 해주는 공간이다.

순간, 수년 전 안압지 동편 호안의 모양이 문무대왕릉과 감은사가 있는 동해구(東海口·신라 시기의 지역 명칭)의 지형과 같다고 한 방송사 다큐멘터리가 기억에 살아났다. 그에 의하면, 대학교수팀에 의뢰해 동해구를 담은 지도(2만5000분의 1)를 근거로 지리정보시스템을 이용해 당시의 지형을 컴퓨터상에서 재현한 결과 안압지 발굴 도면의 동편 호안과 같은 꼴이라는 결론이 나왔다. 즉 안압지의 동편 곡선 호안은 동해구와 위치상 일직선상에 놓여 있으면서 동해구를 재현했다는 것이다.

그렇다면 안압지 연못에 떨어지는, 정체가 불분명한 외부의 기운 역시 동해구 쪽에서 분출한 기운과 연결되어 있지 않을까? 만약 두 기운이 같은 것이라면 문무왕이 안압지를 동해바다로 설정하고, 용이 머무는 용궁전을 조성한 이유 또한 분명해진다.

문무왕 화장한 진짜 이유

안압지 답사를 마치고 바로 문무왕이 잠든 수중릉(문무대왕릉)을 찾아갔다. 차를 봉길리 해변 주차장에 세워놓고 바라보니 200m 남짓한 거리에 위치한 바위섬이 한눈에 들어온다. 사적 제158호로 대왕암이라고도 불리는 곳이다.

문무왕은 과연 대왕암을 탐낼 만도 했다. 그곳은 하늘로부터 내려온 천기가 바다의 수정 기운을 만나 공중으로 엄청난 에너지장을 펼치고 있었다. 권력과 부와 건강이라는 삼박자 기운을 골고루 갖춘 토션 필드(Torsion Field)라고나 할까. 기상청 자료에 의하면 근처에서 용오름 현상을 간헐적으로 목격할 수 있는데, 운 좋은 날이면 만날 수 있을 것 같았다. 또한 이 에너지장은 안압지에서 느끼던 바로 그 기운이었다! 안압지에 조성된 3개의 인공 섬도 불로장생을 꿈꾼 삼신산의 의미라기보다는 현실적으로 권력과 부와 건강의 세 가지 복을 기원하는 상징성을 띤다고 할 수 있을 것 같았다.

사실 대왕암에 대한 문무왕의 풍수 행위는 자신의 죽음으로 완성됐다고 할 수 있다. 문무왕은 21년간 나라를 다스리고 681년에 돌아가면서 조서(詔書·왕이 죽을 때 남긴 글)를 통해 자신의 장례를 언급했다.

2003년 10월 3일 울릉도 근해에서 촬영된 용오름(울릉도 주민 선종혁 씨 제공).

문무왕은 장례에 헛되이 재물을 쓰는 것은 역사에 꾸짖음만 남길 뿐이요, 헛되이 사람을 수고롭게 하는 것은 죽은 사람의 넋을 구원하지 못한다는 명분을 내세워 화장을 지시했다. 신라 왕실 역사상 최초의 화장 사례이니만큼 당시 신라인들에겐 신선한 충격을 주었을 것이다. 혹자는 이를 두고 절대군주인 문무왕의 진정한 노블레스 오블리주 정신의 구현이라고 극찬하기도 한다.

그런데 ‘삼국사기’에 쓰인 이 기록과는 약간 성격을 달리해 ‘삼국유사’에선 ‘왕의 유언하신 말씀에 따라 동해 가운데 있는 큰 바위 위에 장사지냈다’고 하고, 또 ‘민간에서 전하기를 임금이 화(化)하여 용이 되었으며 이로 인해 그 바위를 대왕석이라 불렀다’고 전한다. 여기서 문무왕의 장례와 관련해 눈여겨보아야 할 점은 매장과 화장을 따지는 문제가 아니라, 그 유골의 최종 정착지가 대왕암이며, 그것이 해룡과 관련이 있다는 대목이다.

흔히 풍수와 관련해 일반인이 갖는 편견 혹은 오해가 있다. 화장을 한 유골은 자손에게 무해무득(無害無得·이로움도 해로움도 없음)하므로 풍수의 명당 논리와 상관없다는 생각이 그것이다. 그러나 유해를 매장하는 방법이든 화장한 유골을 특정 지점에 뿌리거나 보관하는 방법이든 풍수의 동기감응(同氣感應·같은 기는 감응한다는 뜻으로, 조상과 자손은 같은 기운으로 연결돼 길흉을 함께한다는 풍수 논리) 현상은 똑같이 일어난다(이에 대해선 후에 상세히 설명할 기회가 있을 것이다).

그러므로 현재의 문무대왕릉이 수중 탐사 결과 아무런 흔적이 발견되지 않았다고 해서 전혀 실망할 필요는 없다. 그의 유골이 뿌려진 대왕암은 이미 그의 DNA 정보가 각인된 명실상부한 수중릉인 것이다. 문무왕 역시 신라에 와 있던 호승(胡僧·인도승) 등을 통해 화장과 풍수의 길흉 의미를 잘 알고 있었을 것이다.

문무왕은 애초부터 대왕암을 주목하고 있었고 자신이 죽어서는 대왕암의 기운과 합일되기를 원했다. 화장하지 않은 시신을 바닷 속에 묻는다는 것은 현실적으로 불가능했기에, 화장을 통해 자신의 유골을 뿌리는 쪽으로 장례를 계획했던 것이다. 그럼으로써 자신과 합치된 동해구의 기운을 안압지로 끌어들이고, 태자를 동궁에 머물도록 함으로써 이 기운의 직접적인 수혜자가 되도록 풍수적 장치를 한 것이다. 더 나아가 이 막강한 해룡의 기운을 국가 경영의 풍수적 원동력으로 사용하고자 한 것으로 해석된다.

흥미로운 점은 문무대왕릉의 기운 중 한 줄기는 바로 인근의 감은사로도 이어진다는 점이다. ‘삼국유사’는 해룡으로 변신한 문무왕이 노닐다 갈 수 있도록 감은사 금당 밑에다 공동시설(空洞施設)을 갖추어놓고, 또 용이 출입할 수 있도록 구멍까지 뚫어놓았다고 기록했다. 실제로 문무대왕릉의 기운은 대종천 물줄기가 있던 곳을 따라 뭍으로 올라오면서 감은사 쌍탑의 가운데 지점을 통과해 금당 밑으로 이어진다. 신라인들이 만들어놓은 용의 출입 통로를 따라 정확히 문무대왕릉의 기운이 연결된다는 점이 놀랍기만 하다. 옛 사람들의 혜안과 기(氣) 감지 능력이 그저 경이로울 뿐이다.

감은사는 용, 대왕암은 여의주?

옛사람들은 감은사를 용의 숨구멍에, 대왕암을 용의 여의주에 비교하지 않았을까 하는 생각도 들었다. 여의주는 용의 입속을 들락거리면서 더욱더 그 신비한 능력이 강화된다고 하지 않는가. 감은사는 문무왕이 조성한 이후 그 아들인 신문왕에 의해 완공된 절이다. 또 신문왕 역시 용이 나타나 신라를 지켜주는 신비한 피리 ‘만파식적’을 전해주었다고 하는 이야기의 주인공이자 ‘용의 후예’라는 점에서 대왕암과 감은사의 비밀스러운 관계가 설정된다.

감은사 금당 밑으로 휘돌던 기운은 금당 뒤편에 서 있는 나무쪽으로 빠져나와 봉길리 해변 안쪽지대를 감아 돌면서 또 다른 한 지점에 똬리를 틀고 있었다. 그곳에서 일반인도 기운을 쬐도록 한 대왕암의 배려인 듯도 싶다. 실제로 문무대왕릉은 대왕암의 신비로운 기를 받고자 하는 사람들의 기도처로도 유명하다. 매일같이 전국 각지에서 사람들이 찾아와 대왕암이 마주 보이는 해변에서 제물을 차려놓고 두 손 모아 기도를 하는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다. 그러나 엉뚱한 곳에서 기를 받고자 지극 정성을 들이는 사람들에게 진짜 발복을 염원하기 위한 기도처는 다른 데 있다고 말할 엄두는 나지 않는다. 그곳이 명당 기도처라고 믿으면 실제로 그런 효험을 얻을 수 있다는 믿음 또한 인정해줄 필요가 있을 것이다.

이처럼 감은사를 한 바퀴 유람한 대왕암 기운은 원래대로 돌아가 경주 시내 안압지로 본 기운을 전달한다.

저 멀리 바다 위를 날고 있는 새들도 대왕암이 훌륭한 명당임을 특유의 감각으로 알아채는 듯했다. 다른 짐승들과 달리 조류는 천기에 매우 민감하다. 사람이 던져주는 과자 부스러기 등을 낚아채는 갈매기들은 휴식을 취하고 싶을 때 어김없이 대왕암 바위로 날아갔다. 대왕암 바위가 온통 갈매기들로 덮여 마치 흰색으로 페인트칠한 것처럼 보일 정도다.

사실 풍수 명당을 어렵게 생각할 필요는 없다. 노루나 토끼 혹은 날짐승들이 편안히 쉬어 가는 곳은 대체로 명당이라고 생각하면 거의 틀리지 않는다. 산길을 가다가 짐승들이 변을 보거나 잠든 흔적이 있는 곳을 발견하면 가만히 그 자리에서 기운을 느껴보라. 이성(理性)의 머리를 잠시 멈추면 자연과 교감하는 직관의 세계가 열리는 법이다.

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)