- 연암은 1780년 7월24일부터 28일까지 닷새 동안 홍화포(紅花鋪)에서 옥전(玉田)까지 118km를 이동했다. 7월28일 일기에 부록된 연암문학의 백미 ‘호질전’은 옥전에서 우연하게 베껴 쓴 작자미상의 절세기문(絶世奇文)에서 비롯된 것이며, 이 기간 중 백이숙제 사당과 병자호란 때 끌려온 동포들이 모여 사는 고려보에도 들렀다. 연암이 그냥 지나칠 수도 있는 소소한 일화까지 기록했기에 필자가 ‘관내정사’ 코스를 답사할 때 감흥이 남달랐다. 필자는 2002년 2월에 이어 지난 2월과 5월, 세 번에 걸쳐 이 코스를 답사했다.

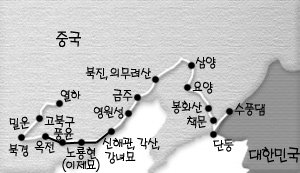

허세욱 교수가 뒤쫓는 연암의 연행도.

연암이 7월24일부터 28일까지 이동한 홍화포(紅花鋪)에서 옥전(玉田)까지 118km는 여느 때보다 짧은 구간이었다. 앞서 ‘일신수필’이 실학의 외형과 내밀을 헤집어 담다가 명·청 간의 남북 민족전쟁을 되돌아보았다면, ‘관내정사(關內程史)’는 그 입맛을 크게 바꾸어 예술을 담론했고 정치의 핵을 방담했다.

그의 예술에 관한 담론은 계획적이거나 전문적이지 않은 촌평이다. 그러나 그 선후와 좌우를 가리지 않고 묶어보면 어엿한 몸통이 된다. 회화의 기법에서 회화의 정신론, 회화의 평론에서 회화의 도구론까지 광범했다. 그러나 그 바탕은 실학의 범주를 벗어나지 않았다.

無限神情 骨强梁

7월25일, 연암이 유관(楡關)에서 무령(撫寧)에 도착한 날, 눈이 휘둥그레졌다. 이제까지 장성 밖의 황막하던 풍경이 굽이굽이 그림으로 점차 바뀌었다. 무령의 거리에는 눈이 부실 만큼 화려한 편액이 즐비하더니만, 연암은 서학년(徐鶴年)의 호화 저택 앞에 말을 멈추었다. 언제부턴지 조선 사절들이 들러가던 곳이다. 거기 안방 문도리목에 전각된 윤순(尹淳)의 글씨를 보곤 기다렸다는 듯, 서예 담론을 거침없이 쏟아냈다.

윤순(1680~1741)은 우리나라 숙종 때 판서 대관으로 ‘백하(白下)서첩’ 같은 동국진체를 남긴 명필로 서학년과도 교유했던 것으로 보인다. 연암은 백하서첩에 남겨진 행운유수 같은 서예의 천재성을 긍정하면서도 자신과 동시대를 사는 여러 명필의 그것과 견줄 때 결점이 없지 않노라고 꼬집었다.

‘대체로 우리 조선에서 서예 하는 사람은 옛사람의 진짜 필적을 보지 못하고 평생 돌과 쇠붙이에 쓴 금석문만 대했을 뿐이다. 금석문이란 옛사람의 전형만 상기시킬 뿐 붓과 먹 사이에 어린 무한신정(無限神情), 곧 말로 표현할 수 없는 정감, 그것은 타고날 때 얻어진 만큼 비록 그 글씨가 지닌 체(體)와 세(勢)를 방불하게 나타낼지언정 그 글씨의 내면에 서린 근골강량(픫骨强梁), 곧 세찬 힘줄과 뼈다귀를 필획에 건넬 수 없는 법이다. 그래서 먹을 흠뻑 묻히면 먹돼지가 되고, 먹이 마르면 마른 등나무덩굴이 되었다.’

우리 조선의 서예가 진적(친필)을 얻지 못한 채 다만 금석문을 베낀 폐해를 지적했다. 글씨의 체와 세는 흉내 낼지언정 무한신정을 얻기에 모자라다는 얘기다. 이에 앞서 윤순이 ‘백하서첩’에 밝힌 대로 ‘정신적인 획은 버린 채 외형적인 획만을 따랐다(恨棄心劃 取其法劃)’의 재론인 셈이다. 요컨대 서예의 순수한 창작을 위해 정감이 서리고 혼이 투입된 서예를 찬양했다. 동시에 필획만 있을 뿐 심획이 없는, 곧 먹돼지나 등덩굴 같은 임서(臨書)에 지나지 않는 서예를 경고하고 질타했다.

그렇다고 해서 서예의 본질만 추구하지는 않았다. 창작자의 명분과 책임을 묻기도 했다. 역시 7월25일, 연암은 영평(永平·지금의 盧龍)에서 호응권(胡應權)이라는 소주(蘇州) 사람이 보여준 조선 화가들의 화첩을 열람하면서 당시의 조선 그림에 연호나 서명이 없음을 통탄했다. 작품의 주인공이나 창작 연대를 ‘강호산인(江湖散人)’ 같은 애매한 말로 얼버무리는 무책임한 풍토를 매몰차게 비꼬았다.

연암은 서예의 표현을 위한 도구론에도 일가견을 비쳤다. 서예의 주무기인 지필(紙筆)을 들고 나왔는데 그것도 조선산(産)과 중국산(産)을 비교해 그 우열을 논평했다. 한마디로 조선의 종이와 붓, 모두 중국 것만 못하다고 했다. 조선에도 백추지(白?紙), 곧 다듬질한 백지가 있고, 낭미필(狼尾筆), 곧 이리의 꼬리털로 만든 붓이 있다지만 중국의 일반적인 종이나 호주(湖州)의 양(羊)호필만 못하다는 것이다. 연암은 여기서 선주(宣州) 종이 같은 특정 산품을 거론하지는 않았다.

종이와 붓에 대한 기능론이나 방법론도 매우 실학적이었다. 종이는 먹을 잘 받고 필획을 잘 수용하는 데 그 기능이 달려 있고, 붓은 부드러워 마음과 손이 놀리는 대로 따라가는 데 그 효용이 달렸다고 했다. 지질이 질기고 두꺼워 찢어지지 않거나 미끄러울 만큼 굳으면 결코 상품(上品)일 수 없다 했고, 붓 끝이 뭉텅하거나 뾰족한 것 또한 상품일 수 없다고 했다. 딱하고 사나운 붓은 장난꾸러기 아이 같다고 폄하한 반면, 보드라운 붓은 부모의 뜻을 잘 받드는 효자 같다고 찬미했다.

뜻밖의 수확, ‘열상화보’

영평의 서문. 맨 위에 ‘望京’, 곧 서울을 바라본다는 의미의 횡편이 박혀 있다.<br>수필가 김혜자 제공

연암은 그날 밤, 뜻밖에 조선 유명 화가들의 작품 목록이 적힌 ‘열상화보(洌上畵譜)’를 입수했다. 그것은 한중 예술교류를 증언하는 경이적인 자료였다. 아까 소주 사람 호응권이 보여준 화첩과 관련 있으나 꼭 그 화첩의 목록으로 보이지는 않았다.

그 속에는 김정(金淨)의 ‘이조화명도(二鳥和鳴圖)’를 비롯, 김식(金埴)의 ‘한림와우도(寒林臥牛圖)’, 이경윤(李慶胤)의 ‘석상분향도(石上焚香圖)’, 이정(李霆)의 ‘묵죽도(墨竹圖)’, 이징(李澄)의 ‘노안도(蘆雁圖)’, 윤두서(尹斗緖)의 ‘연강효천도(煙江曉天圖)’, 정선(鄭?)의 ‘산수도’와 ‘사시도’ ‘대은암도(大隱岩圖)’, 조영석(趙榮?)의 ‘부장임수도(扶杖臨水圖)’, 김윤겸(金允謙)의 ‘도두환주도(渡頭喚舟圖)’, 심사정(沈師正)의 ‘금강산도’, 강세황(姜世晃)의 ‘난죽도’, 허필(許?)의 ‘추강만범도(秋江晩泛圖)’ 등 17명 화가의 그림, 총 30폭의 목록이 수록됐다.

여기에 수록된 조선 화가들은 대부분 조선 중기나 조선 후기 초엽 사람들이었다. 임진왜란, 정유재란, 병자호란을 겪으며 매우 불안했던 조선 중기엔 이정·김식·이경윤·김명국 등이 중국 절파(浙派)의 진경산수 화풍을 수용했고, 윤두서·정선·심사정·강세황·이인세·조영석·김윤겸·윤덕희 등 조선 후기 화가들은 한국적 개성이 두드러진 화풍을 개척하면서도 미불·예찬·문징명·동기창 같은 중국 실학풍 회화를 융합했다. 조선 사절의 빈번한 연행(燕行)으로 중국과의 문물 교류가 활발해지면서 회화 교류는 더욱 넓어졌다. ‘열상화보’는 17세기부터 시작한 조선과 중국의 회화 교류가 18세기에 들어 확대됐음을 기록하고 있다. 묘하게도 이러한 회화 교류는 북학, 곧 실학의 걸음과 평행선을 달린다.

‘호질전’ 탄생 비화

영평. 서문 위의 성루터에서 서쪽의 들과 강을 조망한다. 연암은 여기서 김황원의 ‘부벽루시’를 상기했다.

그 집 대청 바람벽에 족자 하나가 걸려 있었다. 연암은 흰 종이에 세필로 씌어진 장문의 글을 보고 ‘절세기문(絶世奇文)’이라고 탄복하며, 그 출처를 물었다. 필자를 알지 못하고, 다만 옥전에서 멀지 않은 계주(텺州) 장날에 산 것이라 했다. 그날 밤 두 사람은 종이와 붓을 준비해 쫓아갔다. 고깃덩이를 만난 고양이처럼 연암은 앞부분을, 정진사는 뒤쪽을 맡아 정신없이 베껴 썼다. 심씨는 점잖은 조선의 두 선비가 허겁지겁 베끼는 꼴을 보고 의아했다. 연암은 이렇게 변명했다. ‘조선에 알려서 조선의 독자가 포복절도하게, 아니 먹던 밥을 벌 날 듯 튀게 하려고, 아니 갓 끈이 썩은 새끼줄처럼 우두둑 끊어지게 하려고.’ 연암다운 호기와 풍자가 돋보이는 대목이다.

연암은 애써 ‘호질전’ 창작 책임을 비켜갔다. 그날 밤, 숙소에 돌아와 훑어본즉 정진사의 몫에 오자와 탈자가 많아 문리가 통하지 않은 탓에 자신의 의견을 덧붙였노라고 했다. 벼슬에 뜻을 두지 않은 채, 저작에만 몰두했던 유학 대가 북곽선생과 정절부인인 과부 동리자 사이의 온갖 위선과 문란한 생각을 질펀하게 그린 뒤, 북곽이 사람 아닌 호랑이의 혹독한 질타를 받는 내용의 풍자 단편 ‘호질전’은 연암이 귀국한 뒤, 1783년에야 완성됐다. 그의 핑계대로 그날 밤 정진사가 한눈을 팔지 않았더라면 오늘의 ‘호질전’은 없었을 것이다. 또 재구성, 재창작의 정확한 범위는 알 수 없지만 그러한 손질이 없었더라면 ‘호질전’이 누리는 오늘의 평가는 없었을 것이다. 그보다 정진사가 한눈을 팔지 않았더라면 ‘호질전’을 놓칠 뻔했다. 그런 의미에서 ‘호질전’을 박지원의 창작으로 보는 데 굳이 인색할 까닭이 없다.

갈석산 오봉에 있는 한유의 사당. 해발 400m에 자리잡고 있다.

천속한 민간의 애탄

또 한 가지, 연암은 이색적인 체험을 했다. 쓰기에도 어렵고 눈감기에도 어려웠다. 7월27일, 연암이 사하(沙河)에서 풍윤(豊潤)으로 옮기는 도중, 진자점(榛子店)에서 점심을 들었다. 거기서 사단이 벌어졌다. ‘양한(養閒)’이란 아리송한 이름으로 성업 중인 창루(娼樓)였다. 강희 황제의 서릿발 같은 엄명으로 강남의 기관(妓館)들이 쑥대밭이 된 판국인데, 창루에선 기녀들이 주렴 속에서 비파와 젓대, 박자판을 타거나 불고 또 두들겼다. 그들의 이름도 시적이어서 유사사(柳絲絲), 요청(?靑)이라 했고, 꾀꼬리 같은 목소리로 ‘계생초(鷄生草)’ ‘답사행(踏莎行)’ ‘서강월(西江月)’ 같은 곡조를 노래했다. 그것은 노래라기보다 창에 가까웠다. 가사 또한 인생의 무상이나 나라의 흥망이나 인걸의 부침 등 필부의 정서를 그린 것들이다.

계생초(혹은 기생초), 답사행, 서강월 등은 노래의 고유 제목이 아니다. 그것은 일정한 틀의 이름이다. 다만 그 이름만큼은 시에서 발췌했다. 사(詞)인 경우 사패(詞牌), 곡(曲)인 경우 곡패라 한다. 시가 남성적인 내용에 통일적인 근엄한 형식이라면 사곡은 여성적인 내용에 들쑥날쑥한 자유로운 형식이다. 사와 곡은 또 다르다. 사가 시의 변형으로 여성적인 우아한 내용이라면, 곡은 사의 변형으로 여성적이되 현실적이고 사회적이다.

사(詞)는 고려 사대부에게 많은 영향을 끼친 반면, 곡(曲)은 그러지 못했다. 곡이 원(元)나라 때, 북경 지방부터 사회 일반에 널리 영향을 끼쳤지만, 폐쇄적인 조선의 성리학 풍토는 그걸 용인하지 않았다. 연암이 창루 현장에서 녹취한 그 세 편도 명·청대의 언정소설(言情小說)에 인용됐거나 교방(敎坊·가무를 가르치는 관아나 관기를 교육하는 기구)에서 불리던 산곡(散曲)이었다. 그러니까 매우 대중적이면서 천속한 민간의 애탄이었다. 그러한 가두의 창이 조선 사대부 문인에게 읽혔을 뿐 아니라, 연암이 그 녹취 과정을 부끄럼 없이 털어놓은 것은 진실 앞에 주저하지 않는 실학의 풍모를 드러낸 장면이라 하겠다.

연암은 일찍이 한중 간의 문화 갈등이나 조선 동족 간의 반목을 간파했는지 모른다. 지난번 신민둔 참외밭에서 중국 참외 장수와 조선 사절 수행원이 참외값을 두고 옥신각신 싸우던 사건을 비롯해 명·청의 격전지 고교보에서 우리 사절이 공금을 유실당한 뒤 한중 간 갈등이 심각했다는 이야기 등이 그랬다.

동족 간 삐걱거림, 중국인 촌극

그런 일이 또 있었다. 7월25일, 사절 일행이 호호탕탕 무령의 서학년 저택을 집중 참관했던 때다. 백하 윤순이 우연히 이 집을 참관한 뒤로 그 명성이 한양에까지 알려져 연경에 가는 길이면 으레 이 집에 들렀지만, 피차의 예속이 다른 데다 주인이 작고한 뒤론 더더욱 접대가 소홀했다. 골동을 감추고 보여주지 않고, 심지어 피닉(避匿)하기도 했다.

동족 사이의 삐걱거림은 이러했다. 7월26일, 우리 사절은 영평의 이제묘(夷齊廟)에서 예의 고비나물 닭찜을 먹었다. 조선에서 고비를 조달해 먹다 죽은 백이숙제를 기려 그의 사당에서 고비를 먹는 것은 일종의 세리머니였다. 연암은 십수년 전의 일을 들은 대로 기록했다. 조선 본국의 건량청(乾糧廳)에서 고비를 조달해 요리해야 하는 데 차질을 빚자 건량관이 서장관의 곤장을 맞았고, 그 뒤로 관아들이 고비가 사람 잡는다고 저주했다는 것이다.

또 하나의 거북한 화두다. 풍윤 성밖에 고려보(高麗堡)라는 초가 마을이 있었다. 병자호란 때 끌려온 동포들이 모여 사는 마을이었다. 북경 가는 길목이라 사절들이 오가며 들렀다. 처음엔 떡이고 엿이고 있는 대로 주고받았다. 그런데 웬걸, 말꾼과 하인들이 술값을 떼먹거나 토색하고 훔쳤다. 그러자 배반이 벌어졌다. 동포는 사절을 만나면 음식을 감추고, 사절은 동포에게 봉을 잡혔다. 결국 서로 소 닭 보듯 했고 심지어 삿대질하고 욕을 하기도 했다.

연암은 우리의 슬픈 풍속도를 그려놓고 속이 얼마나 아팠는지 중국인과의 촌극을 스케치했다. 어쩌면 피장파장을 만들려는 속셈일지 모른다. 연암이 고려보에서 소나기를 만나 어느 점방에서 비를 피했을 때 일이다. 앞채에선 부인네들이 부채를 만드는 참인데 웬 말꾼 하나가 알몸에 헝겊 한 조각으로 치부만 가린 채 뛰어들더라는 게다. 모두 혼비백산해 주인이 욕을 해대다 끝내 흙탕에 자빠지고, 보리기울을 사러 왔다던 말꾼은 줄행랑을 치고 말았다. 주인이 연암 일행에게 연신 사과했다. 주인은 열 살이 채 안된 셋째딸을 데리고 나와 연암에게 수양딸 삼아달라고 간구했다. 그의 인격을 흠모한다면서.

문학사적 명산, 갈석산

영평 서문 안에 당대에 세워진 8각7층 경당이 있다.

홍화포를 출발, 심하(深河)를 건너 유관까지는 지명도 여전했다. 연암이 여기 산천을 일러 굽이굽이 그림 같다고 했는데, 저 멀리 오른편으로 연산산맥이 굽이치고 이따금 만리장성 등뼈가 희끗희끗 보였다. 불과 20분 남짓 지났는데 소읍을 통과하고 있었다. 중국 여느 중소도시에서나 목격되는 건설 붐의 여파로 이 반반한 고을에서도 한창 쌓아 올려지는 분위기였다. 여기가 무령(撫寧), 집집마다 금옥의 편액을 걸고 번쩍거리던 곳, 연암이 서학년이란 부자의 저택에서 조선의 서예를 보고 일장 담론을 펴던 곳이다. 그런가 하면 조선 과객들을 달갑잖게 여기면서 고개를 돌리던 곳이다. 나는 버스에서 내려 잠시라도 그 땅을 밟기로 했다.

무령에서 영평으로 계속 서진했다. 영평은 은대에 고죽국(孤竹國)의 봉지이자, 고죽군의 두 아들 백이와 숙제의 고향으로, 그들이 여기서 공부하며 주나라 곡식을 먹지 않겠노라고 숨어서 고비를 뜯어 먹다가 끝내 굶어 죽었다는 곳이다. 그래서 ‘성현고리(聖賢故里)’나 ‘청절묘(淸節廟)’ ‘고금사표(古今師表)’란 문구를 새긴 비가 서 있는 곳이다. 그러니 조선 사람 누군들 흠모의 생각이 들지 않겠는가.

필자가 무령에서 영평을 향해 달린 지 겨우 10여 분 만에 왼편으로 두 마리, 아니 네댓 마리의 독수리가 후드득 하늘로 솟구치는 바위산이 나타났다. 옳지! 저것이 바로 창여(昌黎)에 있는 갈석산(碣石山)이다. ‘서경’의 ‘우공(禹貢)’편은 물론 조조(曹操)의 시 ‘창해를 보며’에 나오는 문학사적 명산이다. 그뿐만 아니라 중국 당나라 때 문호 한유(韓愈)의 본관이자, 그의 사당이 있는 곳이다.

연암이 그해 7월25일, 이곳을 지났던 모양이다. 저 산에 한유의 사당과 목상이 있다는 걸 아는데 평생 흠모했던 후생으로 어찌 지나칠 수 있었겠는가. 연암은 사절 일행에게 간청했다. ‘모두 가서 참배하면 안 되느냐’고. 일정이 빠듯하다며 거절당했을 때 연암의 속병이 오죽했을까.

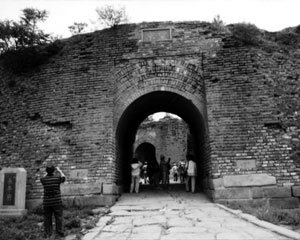

영평은 북경의 동쪽에서 으뜸가는 고촌이었다. 그래서 ‘우북평(右北平)’으로도 불렸다. 지금도 남문과 서문은 온전한 모습이었다. 읍내에 있는 노룡현(盧龍縣) 도서관과 문화관의 안내를 받아 그 뒷동산에 있는 백이·숙제 사당의 옛터와 백이·숙제 마을이라 새겨진 비석, 그리고 그들이 마셨다는 우물을 돌아보았다. 꾸며놓은 느낌이었다. 더구나 그런 유적들이 노룡현 감옥소 아래에 있었다.

굴착기 서너 대에 먼지만 자욱

고려포 동사무소. 이곳에 고려포유물전시실이 있었다.

문제는 백이·숙제의 사당이 어디에 있느냐였다. 나는 한참 바빴다. 현지 사람은 동산, 바로 노룡현 감옥소 아래라 했지만 연암이 찾은 곳은 청룡하와 난하(?河)를 건너간 난하 강변이라 했다. 현지 사람은 모두 고개를 저었다. 할 수 없이 다시 문화관에 들러 꼬치꼬치 캐물었다. 문화관 사람들은 한국 사람들이 백이·숙제에 대해 왜 그리 관심을 갖냐며 의아해했다. 서쪽으로 그 두 강을 건너 범장(范莊)이란 마을을 지나 우회전하니, 거기 흙산이 서너 개 옹기종기 있었다. 그 마을이 북영촌(北營村)이라 했다.

영평 시내서 북영촌까지는 족히 10km 길이었다. 난하는 강폭만도 2km쯤 됐다. 하상은 모두 전답으로 개간됐다. 연암이 ‘난하범주기(?河泛舟記)’에서 묘사한 것처럼 청풍루가 있고 그 아래로 거울처럼 반짝이는 물이 흘렀다. 배를 띄울 만큼의 절벽이 있고, 사당 밑으로 흰 모래나 넓은 숲은 상상할 수도 없었다. 난하를 건너서 왼쪽으로 돌아 거의 5릿길을 달렸는데 흙산이고, 흙길이다. 그 언덕에 커다란 건재 공장이 있었다. 바로 그곳이 백이·숙제의 사당터였단다.

높다란 굴착기 서너 대가 서 있고, 횟가루와 쇳가루를 부수고 반죽하는 기계가 부산하게 움직였다. 어처구니없었다. 여기가 백이·숙제의 그 유명한 사당 자리였다니! 연암은 물론이고 그 많은 조선 선비가 꾸벅꾸벅 참배했던 곳이라니! 늙수그레한 인부에게 물었다. 사당은 1960년대 중반에 파괴됐다고 하니, ‘비림비공(批林批孔·임표와 공자를 비판하는 운동)’의 인위적인 폭풍에 쓰러진 것이다. 왜 복건하지 않느냐 물으니 인부는 모른다 하고, 옆에서 듣고 있던 이가 “노력 중”이라고 귀띔한다.

항우장사 고함이 우렛소리만 할까

북영촌에서 뒤돌아 나올 때 몹시 허전했다. 그 유적이나마 찾아가는 이국의 답사자와 모르쇠 살아가는 현지 주민의 처지가 사뭇 달랐다. 연암이 바로 이 자리에서 쓴 ‘난하범주기’ 한 대목이 문득 떠올랐다. 어떤 사물을 비유적으로 설명할 때 ‘무엇이 무엇과 비슷하다고 말하는 것은 그것과 비슷하게 보일 뿐, 아주 같은 것은 아니다(以似諭似者, 似似而非似也)’. 수사적인 ‘似’와 판단적인 ‘同’의 논리적 차이를 지적한 대목이다.

영평으로 돌아와 풍윤으로 갈 참인데 이마에 ‘昌黎’란 글자를 단 버스가 휙 지나가버린다. 그 찰나에 묵은 생각이 되살아났다. 연암을 대신해 소원을 풀고, 나 또한 한유의 사당을 직접 참관함으로써 그동안 한유에게 품었던 경의를 표하고 싶었다. 결국 다음 버스를 타고 물결 따라 발길을 돌렸다. 가서 ‘신악(神岳)’이라 하는 갈석산의 위용도 보고, 갈석산 동쪽 봉우리-오봉산에 세운 한문공사(韓文公祠·한유의 사당)-도 먼발치에서나마 눈에 담았다. 보너스로 얻은 창여행은 내게 한유의 사당말고도 몇 가지 강렬한 인상을 남겼다. 하나는 가도가도 바위산, 다른 하나는 구름 같은 포도밭, 또 하나는 창여 읍내에 우뚝 솟은 원영사탑(源影寺塔) 이다.

다시 영평을 거쳐 풍윤으로 가는 길. 국도 102번을 타고 서쪽으로 달리는데 ‘야계타(野鷄?)’라는 촌스러운 이름의 이정표가 살짝 보였다. 나는 잠시 움찔했다. 연암이 7월26일, 여기서 백주에 소낙비를 만나 한길에서 소름이 돋아 발발 떨었던 곳이다. 그러면서 그 과객의 침습을 당한 체험을 그냥 일상인 양 썼다. 글쎄 불볕더위에 구름 한점 없는 하늘에서 냉수 한 종지가 덜컥 손등에 떨어졌노라고. 그때 하늘에는 검정 바둑돌만한 구름이 일었고 맷돌 가는 천둥이 치더니 이윽고 구름이 까마귀 대가리처럼 내밀더라고. 비 귀신, 바람 귀신, 우레 귀신, 번개 귀신이 서로 오락가락하자 말은 벌벌 떨고 사람들은 두 눈을 꽉 감아버렸노라고. 빗방울이 술잔만하더니 글쎄 항우(項羽) 장사의 고함이 아무리 크더라도 우렛소리만 하겠느냐고.

나는 이날 일기를 읽으면서 소낙비 부분만 잘라 따로 ‘노상봉취우기(路上逢驟雨記)’를 만들면, 연암의 명문 ‘일야구도하기’에 견줄 만하겠다 싶었다.

야계타를 지나고 사하를 지나 진자점에 내렸다. 아주 작은 소읍이었다. 인구 2만의 읍내 복판으로 작은 시내 두하(?河)가 흘렀다. 어디를 보나 소박한 향촌도시, 나는 줄곧 웃음을 머금고, 이 낯선 거리를 기웃거리다가 어렵게 한 노인을 만나 혹시 200여 년 전의 저잣거리를 아느냐고 물었다. 영감은 눈만 끔벅거렸다. 그럴진대 200여 년 전의 홍등가를 알 턱이 없었다.

“고려 사람의 공헌”

진자점에선 그렇게 먼지만 날리고 다시 20분 만에 풍윤에 도착했다. 벌써 세 번째다. 다름이 아니었다. 풍윤의 한 마을 이름이 고려포(高麗鋪), 그러니까 조선 사람의 마을이었다. 1636년 병자호란, 1637년 정축호란 때 붙잡혀온 우리 겨레의 촌락이었다. 5년 전 필자가 처음 왔을 때만 해도 고려포의 역참 자리에 작은 ‘고려포유물전시실’이 있었다. 맷돌에 절구통, 돌확, 무쇠솥, 구유, 도끼, 낫 등이 보였다. 대부분 농기구였다. 벌써 360여 년 전 청나라 오랑캐에 끌려와 땅을 파서 벼를 심으면서 떡도 만들고 엿도 만들며 살던 우리 선인들의 유물들이었다. 그때 내가 측은하게 보였는지, 현지 중국인 유지가 이렇게 위로했다.

“우리 고을 풍윤이 수도(水稻) 경작과 부채 생산으로 전국에서 으뜸가는데 모두 고려 사람들의 공헌이었답니다.”

|

그런데 이번 5월에 갔을 때, 그 전시실이 보이지 않았다. 지금 당산(唐山)시 박물관의 낙성을 기다리고 있었다. 다만 ‘고려포촌위회(高麗鋪村委會·고려촌 동사무소에 상당함)’, 그 소박한 단층 건물만 5년 전의 그것과 다르지 않았다. 그러나 230년 전 우리 사절과 교민 간의 반목은 반추하기 싫었다.

풍윤에서 옥전은 거의 한 시간 거리. 끝이 없는 하북 평원이다. 풍윤보다 큰 중소도시, 훤칠한 가도에 군데군데 연돌이 솟았다. 연암이 걸작 ‘호질전’ 그 저본을 얻은 곳. 어디 동산이라도 있으면 그곳에 올라 ‘심-유-붕’하고 외치고 싶었다. ‘아무렇지도 않은 일상이라도 기록하면 죽지 않는다’는 진리를 확인하고 싶었다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)