- 분명한 자의식과 문제의식을 갖고 자신의 영화세계를 구축해가려는 신예 작가들. 중국 영화시장을 키워야 한다는 일념 아래 스스로 권력이 되어 상업영화를 만드는 어제의 거장들. 그리고 무시할 수 없는 양적 지분으로 사회주의 조국을 찬미하는 이른바 ‘주선율 영화’. 이들 세 그룹이 정립(鼎立)한 오늘날의 중국 영화 지형도를 자장커와 장이머우, 펑샤오강, 천카이거라는 아이콘을 통해 들여다본다.

장이머우 감독의 최근작 ‘황후화’(아래)와 천카이거, 장이머우, 자장커 감독(왼쪽부터 시계 방향).

이보다 앞서 지난해 베니스영화제는 자장커(賈樟柯) 감독의 신작 ‘스틸라이프(三峽好人)’에 황금사자상을 안겨주었다. 싼샤댐의 건설로 수몰돼가는 마을에서 정물처럼 ‘여전히 살아가고 있는’ 이들을 그려낸 수작으로 평가받았다. 왕취안안과 달리 자장커는 전작 ‘세계(世界·2004)’ ‘임소요(任逍遙·2002)’ ‘플랫폼(站臺·2000)’ ‘소무(小武·1997)’ 등이 부산영화제와 전주영화제 등을 통해 소개돼 중국 영화에 관심 깊은 국내 팬들에게 익숙한 이름이다.

왕취안안과 자장커의 수상 소식 위로 천카이거(陳凱歌)나 장이머우(張藝謀) 같은 그들 선배의 이름이 자꾸 겹치는 것은 필자만의 느낌이 아니리라. 천카이거나 장이머우가 데뷔한 지 20년이 훌쩍 넘었음에도 여전히 오늘의 중국 영화(‘오늘의 아시아 영화’라고 해도 좋을 것이다)는 베를린이나 베니스, 칸과 같은 서구에 의해서 ‘호명’되고 ‘발견’됨으로써 자신의 이름을 얻고 있다. 1983년 천카이거가 ‘황토지(黃土地)’를 들고 나타났을 때, 1987년 장이머우가 ‘붉은수수밭(紅高粱)’을 들고 나타났을 때 낭트나 로카르노, 베를린이 이들을 추켜세우지 않았더라면 이후의 풍경이 어떻게 펼쳐졌을지 알 수 없는 것처럼.

스스로 正典을 만들지 못하고

이들 영화제 수상을 계기로 천카이거와 장이머우는 이후 ‘5세대’라는 찬사와 영예를 얻게 됐고, 타지로부터 자신들의 고향으로, 서구로부터 중국으로, 외부로부터 내부로 귀환할 수 있었다. 그리고 그들은 외부로부터 연유한 칭호를 자신들의 내부에서 더욱 굳건히 다지면서 정전(正典, canon)화하기 시작했다.

물론 그들의 영화는 뛰어났다. 이제 막 악몽과도 같은 긴 터널을 벗어난 1980년대의 중국. 세상에 대한 직설이 허용되지 않는 상황 속에서 이들은 전복적인 화면의 분할과 화려한 색채의 대비, 1920년대 농촌과 여성이라는 제재들을 은유적으로 활용하며 중국 영화의 새로운 가능성을 창조했다. 오랫동안 동양의 정서에 목말라 있던 양인(洋人)들에게 이들 영화는 매혹적일 수밖에 없었다. 개혁과 개방의 길로 들어서긴 했으나 여전히 경직된 정치적 노선에 의해 좌지우지되고 있던 중국의 문화예술계가 이들을 외면하는 동안, 그렇게 그들은 외부에 의해 호명되고 발견됐다. 그리고 그들이 다시 자신의 내부로 돌아와 인정받기까지는 꽤 여러 해가 걸렸다.

중국 영화의 이런 경로, 즉 내부에서는 상영조차 금지된 채 외부를 전전하다 이름을 얻으면 다시 내부로 돌아와 정전이 되는 구조는 지금까지 계속되고 있다. 스스로 정전을 만들지 못하는 이들의 슬픔. 그것은 어쩌면 이전 세대에 너무나도 강력한 정전을 스스로 만들어온 역사의 반작용일지도 모른다.

사회주의 실험이 시작된 1949년 이후 문화혁명의 시대에 이르러 최고조를 구가한 ‘정전 만들기’ 역사에 대한 소리 없는 두려움. 문화혁명 당시 장칭(江靑)이 주도한 이른바 ‘모범극영화’는 그 대표적인 사례다. 국가권력에 의해 선전선동의 도구로만 인식되면서 세세한 영화적 장치까지 모두 예술적 창작이 아닌 이데올로기적 지시에 따라 만들어질 수밖에 없었던 영화들, 그리고 그 영화들이 ‘경전(經典)’이라 불리던 시대의 아픔을 뼛속 깊이 체험한 이들이 갖고 있는 두려움이 오늘도 남아 있는 것이다.

자장커의 이름이 오늘날 중국에서 불려질 수 있었던 경로 역시 비슷하다. 사실 자장커는 중국 영화계의 마이너리티에 불과한 인물이었다. 그는 자기 영화의 무대가 되곤 하는 산시(山西)성 펀양(汾陽)이라는 깡촌에서 태어나 어린 시절을 보내면서 그곳을 탈출하기 위한 수단으로 미술을 공부했고, 어느 날 ‘황토지’를 보고 느낀 충격을 원체험 삼아 영화의 꿈을 키우게 됐다. 1990년대 초까지만 해도 중국에서 거의 유일하게 영화인을 양성하는 교육기관이던 베이징영화대학에도 감독과가 아닌 문학과에 입학했고, 이로 인해 늘 알 듯 모를 듯한 차별의 시선에 시달려야 했다.

학창시절 그가 만든 ‘샤오산의 귀가(小山回家)’라는 단편영화는 교수와 친구들에게 내동댕이쳐지다시피 거부됐으나, 1996년 홍콩 독립단편영화제 극영화부문 금상을 수상했고 그는 서서히 인정받기 시작했다. 이렇듯 그에 관한 첫 발견은 홍콩에서 이뤄졌지만, 그가 영화의 세상을 항해할 수 있게 만들어준 것은 베를린과 낭트, 베니스였다. 제3회 부산영화제가 ‘소무’에 뉴웨이브 부문 상을 주어 일조했다는 점이 그의 윗세대와 다르다면 다른 부분이다.

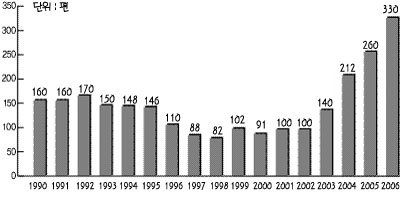

1990년대 이후 중국 영화 연간 제작 편수

물론 이후 그의 영화적 행보가 정치권력과 긴밀하게 소통하면서 상업영화로 전향한 장이머우의 사례와 완전히 같지는 않다. 그러나 적어도 오늘날 ‘젊은’ 중국 영화가 흘러 다니는 방식이 이전 세대의 패러다임을 벗어나지 못한 것은 분명하다. 상하이를 배경으로 오늘날 중국 젊은이들의 생존방식을 문제 삼은 문제작 ‘쑤저우허(蘇州河·2000)’를 내놓아 중국 영화의 지형도를 새롭게 그려낸 촉망받는 신예 감독 러우예(婁燁)가 정부의 공영증을 받지 못한 채 2006년 신작 ‘여름 궁전(헊和園)’을 들고 말없이 칸으로 갔다가 ‘5년간 영화촬영 금지’ 처분을 받게 된 과정 또한 오늘의 중국 영화가 이와 같은 구조에서 자유롭지 못함을 말해주는 단적인 사건이다.

천카이거나 장이머우 효과가 소진되고 있는 상황에서도 서양인들에게는 여전히 새로운 동양의 영화가 필요하다. 내몽골의 황량한 들판에서 온전치 못한 남자와 재혼하는 문제를 두고 고민하는, 어떤 방식으로든 생존을 모색해야 하는 여성의 삶을 그린 ‘투야의 결혼’이 대표적이다. 인간 보편의 고뇌 속에 내몽골이라는 지방색이 가미돼 있다는 점에서 장이머우가 보여준 중국의 다양한 ‘지방들(the vernaculars)’과도 겹치는 것이다.

5세대와 6세대

자장커나 왕취안안, 러우예 같은 이들이 중국 영화의 이슈를 몰고 다니기는 하지만, 그렇다고 이들이 오늘날 중국 영화계 전체를 이끌고 있다고 하기에는 상황이 간단치 않다. 작년 한 해 중국에선 모두 330편의 영화가 제작됐다. 개혁개방이 선언되던 1978년에 연간 제작편수가 45편이었으니 약 30년 만에 일곱 배가 넘는 성장 수치를 기록한 것이다. 중국 영화 100주년 기념의 해로 들썩인 2005년에는 260편을 기록했으니 1년 만에 무려 30% 가까운 성장세를 보인 셈이다. 이러한 상황은 사실 2000년대 이후, 특히 2005년을 정점으로 급속한 변화를 보인 것으로 판단되며, 당분간 성장추세는 지속될 전망이다.

제작되는 편수로만 따지면 할리우드나 인도 등과 더불어 세계에서 다섯 손가락 안에 드는 중국 영화는, 그러나 질적인 측면으로 옮겨가면 논의하기 난감할 정도다. 앞서 말한 자장커 등을 위시해 몇몇 젊은 감독이 중국 영화의 이슈를 선점하고 있는 것은 분명 사실이다. 5세대의 뒤를 이었다고 해서 흔히 ‘6세대’라 불리는 이들은 대부분 1989년 즈음에 베이징영화대학을 졸업하고 1990년대 초·중반에 영화계에 투신했다.

1989년의 중국, 특히 베이징은 암울하고 슬펐다. 자신의 친구들이 톈안먼 광장에서 쓰러져가는 모습을 보면서 그들은 무엇이 됐든 영화적으로 발언해야 한다고 생각했다. 아니, 어쩌면 애초에는 당시 영화의 힘을 가장 잘 운용하고 있던 선배, 천카이거와 장이머우가 어떤 이야기라도 해주길 바랐을 것이다. 하지만 천카이거도 장이머우도 침묵했다. 근현대 중국을 다루되 어디까지나 1949년 이전, 베이징과 같은 대도시가 아닌 농촌의 문제에만 집중하며 자신의 정체성을 만들어가던 5세대의 한계였다.

선배들과는 다른 방식으로 자신들의 이야기를 풀어 나갈 영화적 공간이 필요했던 이들은 직접 나서기 시작했다. 장위안(張元)의 ‘엄마(??·1991)’와 ‘북경녀석들(北京雜種·1993)’은 그러한 시도를 알리는 데 크게 이바지했다. ‘엄마’는 요람에서 무덤까지 개인의 일생과 복지를 국가가 모두 책임지는 사회주의 중국에서 장애인 문제를 다뤘다는 이유만으로 상영금지 처분을 받았다. ‘북경녀석들’은 허가도 받지 않은 채 조명도 없이 몰래 촬영되어 힘겹게 완성을 보았다. 비 내리는 날, 승합차를 레일 삼아 전면 차창을 프레임 삼아 찍은 톈안먼 광장의 풍경은 이 영화의 탄생배경을 알고 있는 관객에게는 뭉클하기 그지없는 장면이다.

젊음과 돈, 섹스, 임신 등을 화두로 삼아 로큰롤 가사를 원용, 당대 사회와 정치를 비꼬고 비판하는 이 영화는 당시 중국 영화의 가장 젊은 출구를 보여주었다. 우리말로는 ‘녀석들’이라고 옮겨지다 보니 귀여운 아이들이 나오는 영화가 아닐까 하는 오해마저 받지만, 사실 원어 제목의 ‘잡종’은 중국어에서 매우 심한 욕설이다. 광장에서 살아남은 ‘잡종’들(bastards)의 이야기인 것이다.

화들짝 놀란 것일까. 중국 영화 당국은 그 후 ‘베이징’이 들어가는 영화 제목은 아예 허가를 내주지 않을 정도로 굳어졌다. 개방의 도시 ‘상하이’로 수식되는 영화들이 흔한 데 비하면 흥미로운 사건이다. 1994년 중국 정부의 예술가 탄압 조치에 따라 활동금지 처분을 받은 장위안은 이후에도 영화 촬영을 지속했으나, 영화에 대한 강한 열정 때문에 정부의 비위를 맞출 수밖에 없었다.

그렇게 6세대라 불리는 이들조차 모호하게 자신의 정체성을 변주해가고 있을 때 등장한 이가 바로 자장커다. 그는 ‘독립영화의 최전방’이라는 평가를 받으며 제도권 밖에서 중국 영화를 이슈로 만드는 데 성공했다. 일반적인 의미에서 독립영화는 영화 제작의 가장 중요한 요소라 할 수 있는 자본의 간섭을 어떻게 배제하는가 하는 고민으로부터 출발해 감독이 작가로서 갖는 강한 자의식을 드러내는 영화를 말한다. 따라서 독립영화는 자연스럽게 저예산영화, 실험영화와 상통한다.

장이머우 감독이 1998년 연출해 중국 베이징 자금성에서 공연한 오페라 ‘투란도트’.

자장커는 자신을 ‘6세대’라고 부르는 것마저 거부할 정도로 ‘세대’에 관해 과민한 반응을 보였다. 세대라는 개념 자체가 단절과 계승의 이중적 함의를 품고 있기 때문이다. 아버지와 다르므로 아들이라 불리지만, 아버지가 없이는 아들 또한 존재치 않는 것이다. 그는 그렇게 5세대의 아들이기를 거부하면서 스스로 맷집을 키웠다. 아마도 그것이 오늘날의 자장커를 있게 한 원동력일 것이다. 비록 장이머우가 귀환한 방식과 유사한 경로를 밟으며 자장커 또한 중국 내부로 귀환했지만, 영화에 관한 그의 정신과 지향이 변하지 않았다는 점은 매우 다행스럽다. ‘세계’ 이후의 신작 ‘스틸 라이프’가 그 증거다.

장이머우의 선택

그러나 자장커 같은 이들의 영화가 연간 330편 중 차지하는 비율은 미미하다. 전체 영화 중 많은 수가 상업영화로 채워지고 있는 것이다. 우리가 익히 알고 있는 장이머우 감독도 이미 오래전에 상업영화에 투신했다. 인간과 세계에 대한 중국적 통찰력으로 빛을 발하던 장이머우는 이제 더 이상 없다. ‘붉은수수밭’과 ‘국두(菊豆·1990)’ ‘홍등(大紅燈籠高高掛·1991)’을 통해 여성의 비참한 운명과 세상의 권력에 맞서는 실존의 방식을 보여주었던, ‘귀주이야기(秋菊打官司·1992)’ ‘인생(活着·1994)’ ‘상하이 트라이어드(搖?搖到外婆橋·1995)’를 통해 근현대 중국의 아픔을 그려내고자 했던, ‘좋게 말로 하자고(有話好好說·1996)’를 통해 현대 중국을 살아가는 이들 사이에 벌어지는 소통 불능의 상황을 보여주던 장이머우는 더 이상 없다.

그의 영화적 ‘전환’은 ‘책상서랍 속의 동화(一個都不能少·1998)’에서부터 시작됐다. ‘좋게 말로 하자고’와 ‘책상서랍 속의 동화’ 사이에 이탈리아와 자금성을 오가며 거대한 규모의 오페라 ‘투란도트’를 연출했기 때문일까. 자신의 영화적 활동이 영화 자체보다는 정치권력과의 상관관계 속에서 평가되며 대중과 소통할 수 없는 상황에 처한 중국적 현실을 더 이상 감내하기 어려웠던 것일까.

‘책상서랍 속의 동화’는 그가 정권을 향해 보내는 일종의 시그널이었다. 우리에게는 번역된 제목만큼이나 잔잔한 감동을 전하는 영화로 기억되는 이 영화는, 사실 중국적 맥락이라는 특수한 지점들을 걷어내고 나면 누구나 눈물을 찔끔 흘릴 만큼 인간적이다. 그러나 그동안 걸어온 장이머우의 이력을 보고 판단하기에 이 영화는 아주 달랐다. 비록 강한 직설보다는 은유의 서사를 활용하기는 했으나 중국 사회의 아픔과 모순을 드러내 보여주고자 했던 전작들에 비해, ‘조작된 행복’의 분위기가 짙게 풍겼기 때문이다.

자리를 비운 선생님을 대신해 수업을 맡게 된 한 시골소녀가 소도시로 가출해 버린 학생을 찾아 나서며 겪는 상황을 그린 영화의 문제해결 방식은 기본적으로 신데렐라 구조다. 더는 어찌할 수 없는 한계 상황에 부닥친 소녀 선생님 앞에 등장하는 방송국 사장님, 그의 도움으로 이뤄진 방송출연, 이를 통해 가출학생이 돌아와 펑펑 울어대는 장면에서 우리는 장이머우의 메시지를 어렵지 않게 읽을 수 있다. 중국이라는 나라, 그래도 살 만하지 않으냐, 이토록 따뜻한 마음을 가진 사람들이 한데 모여 살고 있는 곳이지 않으냐.

‘삼중국영화’ 융합의 욕망

천카이거 감독의 ‘투게더’.

그리고 2002년 말, 그는 무협 장르를 기반으로 하는 ‘영웅(英雄)’을 내놓았다. 사실 무협은 중국 영화와 거의 동일시될 만큼 중요한 장르다. 1949년 사회주의 중국이 수립된 이후 대륙 전체가 리얼리즘 영화에 환호하고 있을 때 중국 영화의 또 다른 한 축을 담당하고 있던 홍콩은 무협 장르를 면면히 계승해왔다.

물론 홍콩이 무협영화의 기원은 아니다. 중국 최초의 무협영화는 1928년, 당시 중국 영화의 중흥을 이끌던 도시 상하이에서 만들어졌다. 무협소설의 인기를 등에 업고 영화로 만들어진 평강불초생(平江不肖生) 원작의 ‘불타는 홍련사(火燒紅連寺)’였다. 오늘날까지도 그보다 더 한 영화를 찾아보기 힘들 만큼 ‘불타는 홍련사’의 인기는 대단했다. 이후 ‘불타는 홍련사’는 1931년까지 모두 18편이 제작되는 기염을 토했다.

오늘날 중국 영화의 가장 큰 위기는 정치권력 같은 내부가 아니라 할리우드 자본으로 상징되는 외부에서 온다. 2005년 5월 중국 상하이에서 개봉된 ‘스타워즈 에피소드3’ 간판 앞으로 시민들이 지나간다.

이를 통해 홍콩에는 무협영화가 자라기에 좋은 토양이 형성됐다. ‘협(俠)’이 함유한 고유의 탈정치적 정신이 홍콩이라는 식민의 땅에서 자라났다. 상하이로부터 무협 장르를 넘겨받은 홍콩은 이후 한 세대를 훌쩍 넘는 시간 동안 무협을 길러냈다. 상하이는 1949년 이후 대륙에서조차 영화의 주도권을 베이징에 넘겨주며 자신의 입지를 찾지 못했다. 1980년대 이후 대륙 영화와 홍콩 영화, 대만 영화가 저마다 5세대, 누아르, 뉴웨이브로 불리던 ‘새로운 물결’을 통해 두각을 나타내다가 1990년대 후반에 이르러 새로운 출구를 찾지 못하고 있을 무렵, 장이머우의 ‘영웅’은 중국 영화사에서 새로운 시도와 가능성을 보여주었기에 그 의미가 적지 않았다.

출구를 찾지 못하던 중국 영화의 해결책은 분명해 보였다. 대륙의 시장을 확보하는 길. 그것은 중국적 블록버스터가 아니면 중국적 코미디의 분위기를 한껏 살릴 수 있는 소극(笑劇, 小劇)을 만들어내는 일뿐이었다. 장이머우의 선택은 분명했다. 그는 해외자본까지 끌어들이는 수완을 발휘하며 홍콩으로 넘어갔던 무협을 다시 대륙으로 귀환하게 만드는 전략을 구사했다.

그것은 영화사적으로 매우 중요한 선택이었다. 이른바 ‘삼중국영화’로 불리던 세 지역의 중국 영화들이 막다른 골목에 다다른 현실에서 그들이 서로 자신의 전통을 내놓고 대화할 수 있다면 분명 새로운 중국 영화의 가능성을 엿볼 수 있을 것이기 때문이었다. 대륙 영화가 철두철미하게 옹호해왔던 정치성, 홍콩 영화의 오락성, 대만 영화의 미학성이 종횡으로 결합하고 거기에 대륙의 저 넓은 시장이 확보된다면 중국 영화의 앞날은 그리 어둡지만은 않을 것이기 때문이다.

이러한 생각의 바탕 위에서 장이머우는 ‘붉은 수수밭’의 현란한 색채와 미학, ‘귀주이야기’의 인간적 고뇌, 거기에 ‘투란도트’의 규모까지 뒤섞어 ‘영웅’을 만들어냈다. ‘영웅’은 1억4000만위안 이상을 벌어들이며 성공을 거뒀다. 대륙, 홍콩, 대만의 영화가 저마다 일궈온 전통이 서로 대화하며 만들어낸 중국적 블록버스터가 전국 개봉이라는 상업성을 확보한 데다, 미국 등 외부자본 유입을 통해 중국 영화산업의 구조가 변화할 수 있으리라는 전망을 가능케 했기에 더욱 의미가 있었다.

‘영웅’의 성공과 실패

그러나 ‘영웅’은 혹독한 비판에 직면했다. 전국시대 6국을 차례로 무너뜨리며 진(秦)나라를 세운 진시황의 마지막 상대 조나라의 자객들. 그들은 결국 자신의 조국을 위해 최선을 다하지 않았다. ‘대일통(大一統)’이라는 이데올로기에 투항하면서 진시황을 암살할 수 있는 기회를 스스로 포기하고 오히려 자신이 희생물이 돼버린 주인공 무명의 선택은 장이머우의 정치적 향방이 어디에 있는지를 분명히 보여주는 것이었다.

특히 역사를 결과론적으로 해석하고자 하는 그의 시도는 주류 지배 이데올로기의 맥락에서 한 치도 벗어나려 하지 않는 태도를 명확하게 드러냈다. ‘대일통’ 이데올로기는 당시 이라크를 침략했던 미국의 ‘팍스 아메리카나’나, 대만을 향해 끊임없이 “중국은 하나다”라는 구호를 외치는 대륙 중국의 이데올로기와 유비적으로 결합하면서 강렬한 정치적 메시지를 던졌다.

안팎으로 비판에 시달린 장이머우는 후속작 ‘연인(十面埋伏·2004)’에서 정교한 방식으로 자신의 이데올로기를 은밀히 묻어둔다. ‘영웅’을 통해 통일 대국으로서 진나라적 중국을 옹호한 그는 ‘연인’을 통해 진나라 이후 혼란스러운 중국을 평정하고 다시 새로운 통일국가를 건설한 한나라적 중국을 옹호한다. ‘연인’의 원제 ‘십면매복(十面埋伏)’은 초(楚)와 한(漢) 사이에 마지막 전투가 벌어졌던 해하(垓河)에서 유래한 고사성어다. ‘사면초가(四面楚歌)’라는 고사성어가 초의 시각에서 당시 전투를 묘사한 것이라면 ‘십면매복’은 한의 시각에서 당시 전투를 개괄한 것이었다. 이 ‘십면매복’을 통해 한나라는 다시 대륙의 땅에 제국을 건설하는 데 성공했다.

장이머우는 이 같은 유래를 가진 고사성어를 또 다른 찬란한 제국 당나라와 교묘하게 접목시킨다. 그는 제국의 혼란을 틈타 일어난 비도문이라는 반란군이 사랑이라는 사적인 감정에 휩쓸려 자중지란속에 무너져가는 과정을 그린다. ‘십면매복’이라는 기표는 그렇게 당나라 속으로 미끄러진다.

장이머우는 이를 통해 스스로 권력이 된다. 실제로 ‘영웅’이 개봉된 직후 2003년 2월 중국의 유력지 ‘남방도시보(南方都市報)’는 그를 중국 내 ‘오락권력’ 제1위로 선정했다. 권력의 자장 속으로 빠져든 그는 자신의 국가와 사회에 대한 전망이나 대안, 심지어 최소한의 비판마저 상실한 채 안주하기에 이른다.

그의 최신작 ‘황후화(滿城盡帶黃金甲·2006)’ 또한 전향 이후 그가 보여준 정치적 관점에서 한 걸음도 더 나아가지 못한다. 베이징올림픽 개막식 연출을 맡은 그로서는 올림픽 예행연습이 필요했을지도 모를 일이다. 황궁의 정원을 스타디움 삼아 일사불란하게 움직이는 시종들의 모습을 통해 우리는 선험적으로 베이징올림픽 개막식을 본다.

특히 ‘영웅’ 이후 그의 영화에서 권력에 대한 도전은 모두 실패로 끝난다는 점을 주목할 필요가 있다. 쿠데타는 존재하지만 언제나 성공하지 못한다. 그것은 현실에 대한 일종의 유비(類比)다. 혹자는 ‘연인’이나 ‘황후화’가 보여주는 아름다운 색채와 화면의 구도, 혹은 후진취안(胡金銓)의 뒤를 잇는 대나무 미장센 등을 내세워 장이머우를 상찬하려 하지만, 그것은 사실 껍데기에 불과하다. 장이머우가 영화 미학에 뛰어나다는 사실은 ‘붉은 수수밭’에서부터, 혹은 그가 촬영을 맡은 ‘황토지’에서부터 충분히 입증되었다. 그가 어떻게 보색대비를 활용하고 어떻게 그럴듯한 소리를 덧입히는지는 새로운 발견이 아니다.

장이머우가 스스로 영화의 상업성을 강조하고 자신을 상업영화 감독이라고 말하는 것 자체를 비판할 수는 없다. 문제는 장이머우의 상업적 전환이 주류 이데올로기에 대한 투항의 과정과 함께 일어났다는 사실이다. 그러므로 오늘날의 장이머우를 더 이상 ‘5세대’라고 불러서는 안 된다. ‘5세대’장이머우는 ‘책상서랍 속의 동화’와 더불어 끝났다.

‘장이머우 따라 하기’의 교훈

오늘날의 중국 영화에서 상업성이라는 차원만 보자면 펑샤오강(馮小剛)이 훨씬 진솔하다. 그는 애초에 상업영화 감독임을 자부했고 1997년 ‘이쪽저쪽(甲方乙方)’ 이후 이른바 ‘새해맞이 영화(賀歲片)’를 싹쓸이하면서 불모지 같던 중국 영화시장을 혈혈단신 개척하다시피 했다. 오늘날 중국 영화의 대목이 연말연시로 굳어진 것은 사실상 그의 공로다. 중국인들을 극장으로 불러내는 데 성공한 것이다. ‘꼭 봐야 해(不見不散·1998)’ ‘끝나지 않았어요(沒完沒了·1999)’ ‘일성탄식(一聲歎息·2000)’ ‘스타(大腕·2001)’ ‘핸드폰(手機·2003)’‘천하무적(天下無賊·2004)’ 등에 이르기까지 1990년대 말 이후 그의 영화는 언제나 중국 상업영화의 중심에 서 있었다.

이러한 성공은 중국적 소극(笑劇)을 기막히게 연출하는 그의 수완 덕분이었다. 그러나 흥미롭게도 그는 언제나 중국 내부에서만 호명된다. 서양인을 비롯한 외부의 시선은 언제나 그를 외면했다. 이에 대한 콤플렉스였을까. 펑샤오강은 내부에서는 물론 외부에서도 스스로를 이슈화하는 장이머우의 뒤를 따르는 시도를 감행한다. 그러나 자신의 고유한 스타일을 버리고 장이머우를 뒤따른 그는 참담한 영화적 실패를 맛봐야 했다. 그가 ‘야연(夜宴·2006)’을 들고 대중 앞에 나타났을 때 그와 장이머우를 구분하기란 사실상 불가능했다. 왕궁에서는 쿠데타가 일어났고, 쿠데타는 실패했으며, 그 이야기는 화려한 스크린을 겉옷으로 현시됐다.

중국 영화가 이런 방식으로 무협을 왜곡하는 작업이 효용을 다했다는 사실은 천카이거의 장이머우 따라 하기가 실패함으로써 이미 증명된 바 있다. 권력에 저항하는 독립영화 혹은 지하영화를 고집하기에 너무 나이가 들었고, 너무 잘 알려진 천카이거는 그렇다고 권력에 투항해 상업영화 감독으로 전환하기에는 자존심이 허락하지 않았다. 고민 끝에 그가 제작한 ‘투게더(和훏在一起·2002)’는 마치 ‘책상서랍 속의 동화’의 속편을 보는 듯 따뜻한 인간 드라마지만, 그 한계 역시 넘어서지 못했다. 결국 그는 해외로 가는 방법을 택했으나, 영국으로 건너가 만든 ‘킬링 미 소프틀리(Keeling Me Softly·2002)’의 결과는 참담했다. 선택의 여지가 별로 없었다. 다시 돌아와 내놓은 ‘무극(無極·2005)’은 야심찬 고민의 결과였지만 기술적 뒷받침의 한계로 처참하게 무너지고 말았다.

메인스트림이 되지 못하는

한 해 제작되는 중국 영화가 300편을 훌쩍 넘어서는 단계에 이르렀지만, 사실 그 대다수는 여전히 이른바 ‘주선율 영화’들이 차지한다. 기준에 따라 달라지기는 하지만 대체로 60% 안팎이 주선율 영화로 분류된다.

개혁개방이 시작된 이후 중국의 관객은 새로운 영화에 눈뜨기 시작했다. 운동과 투쟁, 전쟁과 혁명의 역사 속에서 자신들이 어떻게 살아왔는지를 확인하고 그 속에서 영웅적인 인물들의 활약이 얼마나 대단했는지를 보여준 사회주의 중국의 영화들은, 비교의 대상이 없던 시절 영화적 갈증을 해소하는 데 분명 도움을 주었다. 그러나 개방이 시작되고 새로운 물결이 몰려오기 시작한 이후의 달콤함과 즐거움에는 비할 바가 아니었다. 1980년대 이후 일기 시작한 오락 영화의 물결은 중국 관객의 입맛을 바꿔놓았다. 더 이상 전쟁과 혁명이 그들을 사로잡을 수는 없었다.

당황한 것은 정부였다. 영화를 예술이나 오락이라기보다는 정치적 선전물이라고 믿었던 이들에게는 관객의 새로운 선택을 막을 방법이 없었다. 그러나 여전히 영화와 대중의 관계를 파악하는 데 능숙한 그들은 새로운 방식으로 영화에 접근하는 데 몰두한다. 자신들의 정치적 요구를 반영하면서도 관객을 끌어들이는 방안이 기획되기 시작했다.

이른바 ‘주선율 영화’는 그렇게 태어났다. 영화시장을 다시 확보해야겠다는 초조함은 1987년부터 사용되기 시작한 “주선율을 확대하고 다양화하자”는 구호를 통해 드러났다. 이전의 정책영화와는 달리, 전쟁과 혁명을 다루고 영웅의 이야기를 그려내면서도 오락성과 예술성을 일정하게 가미함으로써 관객의 새로운 입맛에 부응하자는 취지였다. 그러나 사상성만은 놓칠 수 없었다. 사회주의 중국의 국가적 목표가 곧 주선율 영화의 제작목표였다. 사회주의 현대화, 애국정신, 민족적 단결, 개혁 개방 등이 모두 주선율을 통해 선전돼야 했다.

할리우드 자본의 손길

예술성이나 오락성을 가미한다고는 하지만 무엇보다도 중요한 요소는 사상성과 정치성이었기에 주선율 영화는 특정 작가를 위한 것이 아니었다. 주선율 영화에 유독 공동감독이 많은 이유도 그 때문이다. 영화가 만들어지기만 하면 되는 것이지 투철한 작가 정신이 필요한 것은 아니었기 때문이다. 사회주의 중국 수립 40주년을 기념해 만들어진 ‘백색기의(百色起義·1989)’나 ‘개국대전(開國大典·1989)’에서부터 영웅들의 이야기를 다룬 ‘자오위루(焦裕祿·1990)’ ‘저우언라이(周恩來·1991)’ ‘쿵판썬(孔繁森·1995)’ ‘레이펑이 떠난 날(離開雷鋒的日子·1996)’ 전쟁과 혁명의 역사를 다룬 ‘아편전쟁(阿片戰爭·1997)’ ‘나의 1919(我的1919·1999)’, 최근 중국영화 100주년을 기념해 만들어진 ‘태항산에서(太行山上·2005)’에 이르기까지, 주선율 영화는 여전히 정부의 지원에 의해 제작되고, 배급되며, 상영되고 있다.

목하 중국 영화는 크게 세 가지 그림으로 나뉜다. 분명한 자의식과 문제의식을 갖고 자신의 영화세계를 구축해가려는 젊은 작가들을 중심으로 하는 그룹. 중국 영화의 시장을 키워야 한다는 일념 아래 상업영화를 만드는 그룹, 그리고 무시할 수 없는 양적 지분을 차지하는 주선율 영화 그룹이 정립(鼎立)의 형상으로 서 있는 것이다. 여기서 정립이라는 말은 그 질과 양이 상호 교차하는 지지대를 확보하고 있다는 뜻이다.

그러나 이러한 정립 자체에 중국영화의 고민이 담겨 있다. 중국의 영화는 전체적으로 아직 성숙하지 못한 채 예술성과 오락성에서 대중성과 보편성을 확보하지 못하고 있는데, 외부에서 호시탐탐 중국 영화시장을 노리는 세력들이 무섭게 달려들고 있기 때문이다. 자국의 영화를 보호하고 육성해야 하는 상황에서 할리우드를 비롯한 해외 자본의 거센 손길을 어떻게 요리할 것인가, 그 와중에 어떻게 적절히 권력의 입맛에 맞춰야 하는가 하는 쉽지 않은 문제가 똬리를 틀고 있다.

|

결국 중국 영화는 통제냐 자율이냐, 개방이냐 보호냐 사이에서 한 걸음을 떼었다 물러났다 하며 스스로의 정체성을 변화시키기 위해 애써야 하는 상황에 놓여 있다. 적어도 자신들의 영화가 내부에서뿐 아니라 외부에서도 보편성을 갖고 호명될 수 있을 때 그 고민은 해결될 것이다. 1960~70년대의 제이팝, 1980년대의 캔토니즈팝, 1990년대 말 이래의 한류(韓流)가 아시아 대중문화시장을 석권한 것처럼, 지금 중국 영화는 자신의 때를 기다리는 중이다.

![[신동아 만평 ‘안마봉’] 2026년 이재명 대통령의 ‘부동산 행상’](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/9d/5f/99/699d5f9911b7a0a0a0a.png)

![[영상] 김다현 “언제나 내 편인 ‘얼씨구다현’과 함께 붉은 말처럼 달리렵니다”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/8b/df/02/698bdf022269d2738e25.jpg)