1596년 9월 14일. 하루 더 묵었다. 여진(女眞)과 두 번 관계했다.

1596년 9월 15일. 여진과 세 번 관계했다. 여진이 아파 울었다.

1596년 9월 19일. 최철견의 딸 최귀지(崔貴之)와 잤다.

어떤 사람은 “이순신이 이렇게 난잡한 생활을 했나요?”라고 묻는다. 또 어떤 사람은 “이순신 장군도 관기나 종들과 ㅅㅅ(섹스) 했다는 것을 알 수 있음”이라는 글을 인터넷에 올렸다. 그러나 당시 이순신의 상황을 생각하면 다른 해석이 가능한 부분이 많다. 웃고 넘어갈 일은 아니라고 판단된다.

선비의 번뇌, 색욕

이순신과 동시대 인물로 그 시기 전후의 각종 야담을 모아 정리한 유몽인(柳夢寅· 1559~1623)의 ‘어우야담(於于野談)’에는 재미있는 얘기가 나온다. 조선 최고의 성리학자 퇴계 이황과 남명 조식이 나눈 여색(女色) 이야기다. 퇴계가 물었다. “술과 여자를 좋아하지 않는 사람은 없습니다. 술은 그래도 참을 수 있으나 여자 욕망(色)은 참기가 어렵습니다. 선생은 어떠십니까.” 남명이 웃으면서 대답했다. “여자에 대한 욕망에 대해선 (저는) 이미 패배한 장수입니다. 말도 꺼내지 마십시오.” 물론 이 이야기는 사실이 아니다. 성욕을 극복하기가 얼마나 어려운지를 보여주려고 만든 픽션 중 하나다.

이순신보다는 한 세대 앞의 인물이고, 퇴계나 남명과는 거의 동시대 인물인 묵재 이문건이나 미암 유희춘이 남긴 기록에도 여색을 탐하는 대목이 있다. 여자 문제로 아내와 갈등하는 선비 이야기가 적나라하게 쓰여 있다. 이문건은 심지어 유배생활을 하면서도 기생들과 바람을 피워 아내의 극심한 투기(妬忌)를 일으켰다.

투기는 조선시대에 양반 남성이 아내를 내쫓을 수 있는 7가지 이유(칠거지악) 중 하나였다. 그러나 이문건의 아내는 남편에게 “당신이 바람을 피우지 않았다면 어찌 투기를 하겠습니까”라고 소리치며 남편의 베개를 칼로 찢었다. 유희춘의 아내도 복직한 남편이 한양에서 몇 달간 독수공방한 것을 자랑하자 이렇게 면박을 줬다.

“나는 시어머니 삼년상도 홀로 치렀는데, 그게 뭐 힘든 일이라고….”

또한 유희춘이 전라도 관찰사에 임명됐을 때는 지방관의 관행인 방기(房妓)·방직기(房直妓) 문제로 걱정했다. 방기·방직기가 지방관들의 생활을 돕는 것은 물론 성적 서비스까지 제공했기 때문이다. 유희춘의 경우에는 옥경아, 응로화, 숙지, 막개, 자운선, 나을진 등의 수청기(守廳妓)가 있었다.

무인들도 마찬가지였다. 조선 중기의 무관이자 시인인 박계숙(朴繼叔·1569~1646)과 그의 아들 박취문(朴就文·1617~1690)이 쓴 일기 모음집 ‘부북일기’에는 무인의 삶이 가감 없이 기록돼 있다. 이순신의 난중일기와도 유사한 부분이 많다. 사흘에 한 번꼴로 활을 쏘는 것, 빈번하게 술을 마시는 것 등이 그렇다.

하지만 차이도 크다. 특히 여성(기생)과의 관계가 그렇다. 난중일기는 7년 동안의 일기인데도 극소수의 왜곡된 악의적 사례까지 인정해도 불과 대여섯 개 외에는 여자나 기생과의 성관계를 상상할 수 있는 장면이 없다. 이순신이 비교적 여자를 멀리했기 때문이었을까.

적보다 무서운 유혹

그 질문에 대한 해답은 ‘부북일기’와 이순신의 삶에서 엿볼 수 있다. 아버지 박계숙은 중년에 가까운 37세 때인 1605년 10월 15일부터 1607년 1월 1일까지, 아들 박취문은 혈기방장한 28세 때인 1644년 12월 9일부터 1646년 4월 4일까지 40년의 시차를 두고 함경도에 근무하면서 일기를 썼다. 이 부자(父子)는 둘 다 기생 혹은 여자 노비를 방직(房直, 관아에 속한 심부름꾼)으로 뒀고 자주 어울리며 동침했다. 아버지 박계숙은 그 자신 혹은 동료가 동침한 기생을 ‘녹의(綠衣)’ ‘홍안(紅顔)’으로 에둘러 표현했고, 절제하려는 마음 자세까지 상세하게 기록했다.

1605년 12월 8일. 함께 가는 사람들과 각각 홍안(紅顔, 기생)을 안고 여행자의 회포를 풀었다. 내 여인은 18세의 은씨였다. 예쁘기가 중국 춘추시대 월나라 미인 서시(西施) 이상이다. 그럼에도 돌과 같이 굳게 초심을 지켜 끝까지 가까이하지 않았다(初心以石終不相近).

박계숙이 새 근무지인 함경도 경성에 도착한 다음 날에 전날 우연히 만난 20세의 애춘이 16세의 금춘을 박계숙에게 데려왔다. 박계숙은 “월나라의 미인 서시가 놀라고, 한나라의 왕소군을 넘는 미인”이라며 금춘의 미모에 감탄한다. 그러면서도 “남녀 사이의 욕정이 어찌 일어나지 않았을까. 그러나 돌과 같이 초심을 지켜 끝까지 가까이하지 않았다”라고 말했다. 그러나 그 결심은 하루를 넘기지 못했다. 다음 날 박계숙은 금춘의 유혹에 무너졌다. 아들 박취문의 일행으로 함께 북방 근무길에 오른 박이명도 마찬가지였다.

1644년 12월 26일. 박이명은 ‘인색대장군(忍色大將軍, 여색을 참을 수 있는 대장군)’이라고 자칭했었다. 그런데 이날 밤 주탕(酒湯, 관가의 계집종) 도선(道仙)에게 무릎을 꿇고는 날이 새기도 전에 급히 떠났다.

아들 박취문은 여행길 시작부터 아버지 박계숙이나 동료 박이명과는 전혀 달랐다. 그는 1644년 12월 9일 길을 떠났다. 10일 처가에서 잔 후, 11일 계집종 통진, 15일 계집종 분이, 16일 성매매를 업으로 하는 듯한 여인 주탕(酒湯) 춘일, 22일 주탕 향환, 26일 주탕 예현, 30일 기생 연향, 1645년 1월 1일 기생 가지개, 1645년 1월 2일 기생 건리개 등과 동침하며 이동했다. 동료 이확이나 박이돈도 같았다. 진영에 도착해 각각 배정받은 방직기가 있었을 때도 마찬가지였다.

고급 관료이던 유희춘의 동침 대상은 대부분 관기(官妓)였다. 유배된 양반 이문건은 기생을 데리고 잤다. 그러나 ‘부북일기’ 속 무인들은 주탕, 개인 집 사노비, 기생 등으로 다양했다.

近 抱 狎 同枕 同好…

그들이 동침을 표현한 한자는 대개 ‘근(近, 가까이 하다)’이다. 박취문의 1645년 2월 6일 일기에는 “저녁에 이석로와 이득영이 여색(女色)에 대패(大敗)했다. 우스운 일이다. 박이돈은 나이 든 주탕 태향과 동침했다(抱). 나는 우연히 옥매향(玉梅香)을 만나 동침했다(近)”고 기록돼 있다. 자신은 ‘근(近)’, 동료들의 경우엔 ‘포(抱, 안다)’라고 표현했다. 이문건도 ‘近’을 썼다. 1552년 11월 20일, 연회가 끝난 뒤 기생과 잠자리를 한 것에 대해 이문건은 “(기생의) 성병이 두려워 가까이하지 않았다(畏疾不近)”고 했다. 유희춘도 1571년 5월 12일 일기에 “박순이 전주 기생 준향을 가까이했다(近)”고 적었다.

동침을 의미하는 표현에는 ‘近’ ‘抱’ 외에도 ‘동침(同枕, 같은 베개를 벴다)’ ‘동호(同好, 같이 좋아했다)’(박계숙, 1605년 12월 27일) 등이 등장한다. 유희춘의 ‘미암일기’(1570년 10월 18일)에는 ‘압(狎, 희롱하다)’이라는 표현도 나온다.

이순신과 관련된 다른 문헌에도 일반적으로 ‘近’은 성관계를 뜻한다. 이순신과 같은 시대에 중앙에서 활약한 이항복(李恒福·1556~1618)은 ‘고통제사이공유사(故統制使李公遺事)’에 “(이순신은) 7년 동안 군중(軍中)에 있었으나, 몸이 고통스럽고 마음이 지쳐 일찍이 여색을 가까이하지 않았다(在軍七年, 苦身困心, 未嘗近女色)”고 썼다.

이순신도 다른 여성과의 성관계가 자연스러운 시대에 살았던 인물이고, 그 시대의 다른 인물들이 거리낌 없이 동침 기록을 남긴 것을 보면 그 역시 누군가와 동침했다면 난중일기에 반드시 ‘近’이라고 썼을 것이다. 그러나 이항복의 말처럼 이순신은 군 생활 중에 여자를 멀리했고 실제로 관계하지 않았기 때문에 기록하지 않은 것으로 보인다.

김훈의 소설 ‘칼의 노래’

1. 이 글은 오직 소설로 읽혀지기를 바란다.

2. ‘여진’이라는 여성은 이순신의 ‘난중일기’에 등장하는 실명의 여인이다.

일러두기를 둔 이유는 독자가 받을 충격, 즉 성웅화한 이순신의 이미지를 훼손할 수 있는 소설가의 상상력 때문이었을 것이다. 다음과 같은 부분이 그렇다.

“나는 병신년 가을에 처음으로 여진을 품었다. (…) 여진은 그 술상을 들고 들어온 관기였다. 그때 서른 살이라고 했다. 기생이라기보다는 관노에 가까웠다. (…) 정자나무에 매단 머리들의 뜬눈을 생각하면서 그날 밤 나는 여진을 품었다. 그 머리들이 내 몸을 여진의 몸속으로 밀어붙이는 것 같았다. 그 여자의 몸속은 따뜻하고 조붓했다. 오랫동안 뒷물하지 않은 여자의 날비린내 속에서 내 몸은 나로부터 아득해져 갔고, 또 돌아왔다. 그 여자의 몸은 쉽게 수줍음을 버렸다. 그 여자의 몸은 출렁거리며 나에게 넘쳐왔다.”

-‘칼의 노래’ 중에서

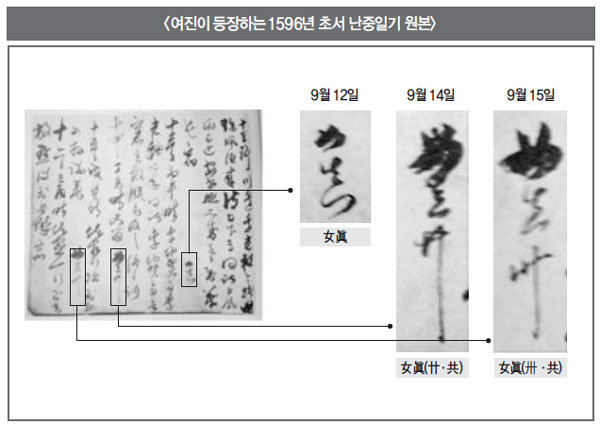

작가 김훈이 일러두기에서 언급한 여진은 정말로 난중일기에 나올까. 난중일기는 그동안 여러 차례 한문과 국문으로 번역됐다. 최초의 한글 번역본은 ‘동아일보’와 ‘신동아’ 편집국장을 역임한 소오(小悟) 설의식이 1953년에 낸 ‘난중일기초-충무공 이순신 수록’이다. 1955년 국어학자 홍기문이 북한에서 출간한 ‘리순신장군전집’, 1960년 이은상이 완역한 ‘이충무공전서’도 있다. 이들 번역본 중 홍기문본에 ‘여진’이 등장한다. 그러나 홍기문본은 ‘칼의 노래’가 발표된 후 10년이 지나서야 우리 사회에 소개됐다. 김훈이 참조했을 가능성은 희박하다.

그렇다면 김훈은 어느 책에서 ‘여진’을 보고 상상력에 불을 지폈을까. 아마도 일제강점기인 1935년 조선사편수회에서 주도해 조선총독부가 발행한 ‘조선사료총간 제6 -난중일기초·임진장초-’일 것으로 추정된다.

이 편수회본에는 ‘女眞, 女眞卄(共), 女眞?(共)’이란 표현이 등장한다. 글자 그대로 해석하면 ‘여진, 여진 20, 여진 30’쯤 된다. 정확히 의미를 알 수 없었기 때문인지 책을 쓴 홍기문도 일부 내용은 번역하지 않았고, 일부 내용에 대해서만 “여진족이 20명이다. 여진족이 30명이다”라는 식으로 명확한 근거 없이 번역했다. 주석에 “당시 남부지방 각지에 여진족이 약간 명씩 흩어져 살고 있었다”라고 부연했을 뿐이다. 홍기문은 ‘여진’을 여자라고 생각하지 않았다.

난중일기 속 女眞

‘女眞’은 어떤 과정을 거쳐 여자가 된 것일까. 그 발단은 아이러니하게도 한글 번역본이 아니다. 하태형의 영역(英譯)본 ‘NANJUNG ILGI(난중일기)’가 시작이다. 여진을 여자로 처음 번역한 사람은 전 해군사관학교 교수이자 이순신 전문가이던 최두환이다. 그는 상상의 날개를 펼쳤다. ‘卄(입, 20)·?(삽, 30)’을 ‘여자를 눕혀놓고(一) 성관계한 횟수를 세로로 표시한 것’이라고 봤다. 이런 상상은 최근 이순신 친필 초서본을 다시 탈초한 노승석에 의해 한발 더 나간다. 노승석은 ‘여진’을 조선시대의 ‘여자 노비’라고 추정했다. 결국 난중일기 속 ‘여진’은 처음엔 암호문과 같아 번역되지 않다가 여진족 20·30명이 됐다가, 하태형-최두환-노승석을 거치며 ‘이순신과 성관계를 한 여자 노비’로 둔갑한 것이다.

문맥조차 없어 정확한 의미를 알 수 없는 ‘女眞, 女眞卄(共), 女眞?(共)’ 때문에 번역자들은 각자 다양한 상상력을 발휘했다. 그러나 몇 가지는 확인하고 넘어가야 할 듯하다. 이는 ‘난중일기’가 소설이 아닌 일기이고, 또 한글 번역의 문제이기 때문이다.

여진이 여자 노비라는 확증은 없다. 오히려 여진이 남자일 가능성을 보여주는 사료도 있다. 대표적인 것이 성현(成俔·1439~1504)이 쓴 ‘용재총화(·#54042;齋叢話)’다. 이 책에는 “상사(上舍) 임맹지(任孟智)의 별명은 견(犬)이요, 정양근(鄭良謹)의 별명은 여진(女眞)”이라는 기록이 나온다.

여진이 여진족을 뜻한다고 보는 시각도 있다. 실제로 ‘지봉유설’(이수광·1563~1628)과 ‘조선왕조실록’(태종 11년 1월 3일, 세종 14년 5월 29일)에는 당시 귀화한 여진족이 호남에 널리 분포해 살았다는 대목이 등장한다. 난중일기 초서 원본의 ‘여진’ 부분이 모두 해당일의 일기 하단에 쓰여 있다는 점도 의문이다. 무슨 이유인지 이순신은 어느 날 한번에 추가로 여진과 관련된 내용을 메모한 것으로 보인다. 필자는 이것이 ‘이순신이 여진이라는 여자 노비와 잤다’는 모든 번역에 의문을 제기하는 증거라고 생각한다.

이순신의 실제 사생활은 어땠을까. 난중일기에 기록된 것처럼 부하들이 가끔 데리고 찾아오는 방인(房人), 즉 현지처와 같은 여성이나 노비 수청기는 정말 없었을까. 난중일기에는 그런 내용이 전혀 나오지 않아 확인이 불가능하다. 어쩌면 지극히 ‘일상적인’ 일이라서 기록하지 않았을 가능성도 있다. 물론 정반대일 가능성도 존재한다.

‘불쌍한 사람’ 이순신

왜란 당시 이순신의 좌수영 근처에 이순신의 모친 초계 변씨, 여수에 부인 상주 방씨가 피난을 와 있었다. 난중일기에는 이순신의 친인척과 집안 노비의 왕래 사례도 자주 나온다. 아들들은 물론 동생 우신, 조카들, 이순신 집안의 많은 노비가 등장한다. 일기 속의 빈도와 그들이 왕래하는 곳을 살펴보면 이순신의 가족들은 대부분 여수 고음천에 피난해 있었던 것으로 추정된다. 1595년 5월 8일 “춘세가 불을 내 집 10여 채가 탔지만, 어머니가 계신 집까지는 붙지 않았다”, 같은 해 5월 16일 “아침에 탐후선이 들어왔다. 어머니께서는 평안하시나 아내는 불난 뒤 마음이 많이 상해 천식이 더 심해졌다고 했다” 등의 기록들은 이를 잘 보여준다.

1596년 10월 11일은 이순신이 어머니를 뵙고 한산도로 돌아간 날이다. 그날 일기에는 “삼경말(三更末, 밤 12시 30분쯤)에 뒷방(後房)으로 갔다가 사경두(四更頭, 밤 1시쯤)에 마루방(樓房)으로 돌아왔다. 오시(午時, 낮 12시)에 어머니께 떠난다는 인사를 올렸다”고 썼다. 이 일기에는 명시적으로 상주 방씨가 나오지 않는다. 그러나 이는 조선시대 남편과 아내의 거주 장소를 반영한 기록으로 볼 수 있다. 남편과 아내는 사랑채와 안채에서 각각 지내지만, 밤에 남편이 안채로 들어가 아내를 만나고 새벽녘에 다시 사랑채로 돌아오는 관습 때문이다. 이날 일기의 뒷방은 상주 방씨가 기거하던 안채이고, 마루방은 이순신이나 다른 가족 남성들이 거주하던 사랑채로 볼 수 있다.

조선시대엔 ‘종년을 간통하는 것은 누운 소 타기보다 쉽다’는 속담이 있을 정도로 양반 주인의 힘이 막강했다. 그러나 이순신의 경우 어머니와 아내가 인근에 머물고 있었다. 자식과 조카도 수시로 왕래했다. 군사와 백성들이 늘 리더 이순신을 지켜보고 있었다. 게다가 이항복의 기록처럼 책임감으로 전쟁터에서 심신이 지극히 피로한 상태였다. 스스로도 젊었을 때부터 여색을 절제하려 했다. 그런 그가 함부로 다른 여인과 동침하기는 쉽지 않았을 듯하다.

|

난중일기 속 이순신은 그야말로 전쟁의 승리, 그리고 군사와 백성이 먹고사는 것 외에는 생각하지 않은 ‘불쌍한 사람’이었다. 그런 그의 삶을 글자 몇 개로 조각내 웃음거리로 만드는 것은 후대가 할 일이 아니라고 믿는다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)