- 외국 자본의 ‘먹고 빠지기’가 심각한 수준이다. 직접 투자는 줄고 ‘단타형’주식 투자만 기승을 부린다.

- ‘외자 유치를 통한 국내 금융산업 경쟁력 강화’ 운운은 ‘빛좋은 개살구’가 되어버렸다. 그런데도 감독 당국은 눈치보기에 급급하다. 외자 유치에 목숨 걸었던 한국경제의 부메랑이고 ‘검은 돈, 흰 돈’ 가리지 못했던 IMF 위기의 그늘이다.

유상소각은 자본규모를 줄이는 대신 지분을 가지고 있던 주주에게 감자에 대한 보상금을 지급하는 방식으로 이뤄진다. 따라서 이번 유상감자와 더불어 브릿지증권의 대주주인 BIH는 주당 1000원씩 보상받는 형식으로 1000억원이 넘는 돈을 돌려받게 됐다. 회사는 껍데기만 남았지만 대주주는 짭짤한 이익을 챙겨간 셈이다. 2002년 대유증권이 이름을 바꾼 리젠트증권과 일은증권의 합병을 통해 태어난 브릿지증권은 합병 이후 2년 동안 지점은 39개에서 29개로, 직원은 814명에서 620명대로 크게 줄어들었다.

브릿지증권은 그러잖아도 외국계 투기자본의 ‘먹고 빠지기’식 단기 투자에 촉각을 곤두세우고 있던 종업원과 노조 등 이해 관계자들에게는 그야말로 ‘딱 걸린’ 셈이었다. 브릿지증권 노조는 장기간 항의농성을 벌여 회사측의 양보를 이끌어냈고 전국증권산업노동조합과 대안연대회의 등은 브릿지증권의 유상감자를 계기로 외국계 투기자본의 횡포를 대대적으로 공격하고 나섰다.

뿐만 아니라 브릿지증권 노조는 회사 대주주를 업무상 배임혐의로 고소했다. 투자자본을 빼내가기 위해 고정자산인 회사 건물을 감정가보다도 낮은 가격으로 팔아 회사에 손해를 입혔다는 것이 이유였다.

소송대리인인 최진석 변호사는 “브릿지증권의 여의도 사옥과 을지로 사옥의 감정가만 해도 790억원인데 이 건물을 공개입찰도 실시하지 않은 채 감정가보다도 훨씬 낮은 714억원에 매각한 것은 누가 보더라도 업무상 배임에 해당한다”고 주장했다. 최 변호사는 또 “이러한 유상소각에 대해 금융감독원이 아무런 조치도 취하지 않는 것도 문제”라면서 “유상소각에 대해서도 업무상 배임 여부를 검토해야 한다”고 지적했다.

물론 법원의 판단에 맡겨진 업무상 배임 여부를 제외하면 아직까지 브릿지증권이 국내법을 어기거나 부당 이득을 취한 것은 아니다. 굳이 규정을 어긴 것을 찾자면 지난해 375억원의 유상감자를 실시하면서 ‘향후 1년6개월간 유상감자를 하지 않겠다’고 시장에 공시한 내용을 위반한 정도다. 브릿지증권은 이번 유상감자로 인해 증권거래소에 의해 불성실 공시법인으로 지정됐다.

‘합법절차’ 강조

문제는 최근 몇 년간 급속하게 늘어난 외국계 자본이 이처럼 ‘합법적인’ 방식을 동원해 자본을 빼내가는 경우가 적지 않게 발생하고 있다는 사실이다. 유상감자를 통한 대주주의 자본 빼내기는 이전에도 비슷한 사례가 있었다. 자동차 부품업체 만도의 대주주가 된 JP모건은 2003년 12월 자사주 무상소각과 주주 지분 유상소각을 통해 모두 514억원의 자금을 회수했다. OB맥주에서도 지난해 3월 대주주인 벨기에의 인터브루사가 일부 주식을 유상소각해 1600억원의 돈을 회수해갔다.

유상감자처럼 복잡한 방식이 아니라 주주총회에서 배당액을 대폭 높여 이익을 챙겨가는 경우도 비일비재하다.

하나은행이 대주주인 하나증권은 올해 주총에서 110%의 배당성향을 보였다. 배당성향이란 당기순이익에서 배당액이 차지하는 비중. 주주들이 당기순이익보다도 많은 배당금을 챙겨갔다는 이야기다. 하나은행의 대주주는 싱가포르계의 테마섹 홀딩스. 이번 하나증권 주총에서 배당액 결정 역시 하나은행 대주주의 의향이 크게 작용했으리라는 추측이다.

외국계 파마(PAMA)가 대주주인 메리츠증권은 올해 207%의 배당성향을 보였고 지난해에는 무려 1400%가 넘는 배당성향을 기록했다.

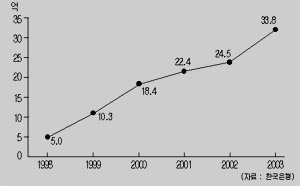

외국자본의 고배당이 날로 증가하는 현상은 한국은행이 매달 발표하는 국제수지 통계에서도 그대로 확인된다. 외국인에 대한 배당금 지급액은 외환위기 직후부터 급증하기 시작해 1998년 5억달러를 기록한 뒤 1999년 10억3000만달러, 2000년 18억4000만달러, 2001년 22억4000만달러, 2002년 24억4000만달러, 2003년 33억8000만달러로 꾸준히 늘고 있다. 올 들어선 4월 현재 외국인에 대한 배당금 지급 누적액이 이미 28억달러를 넘어서 사상최대치 경신이 거의 확실시되고 있다.

시티그룹은 한미은행 인수 의사를 발표하면서 상장폐지를 전제조건으로 내걸었고 증권거래소는 투자자 보호대책 마련을 요구하고 있다.

외국자본 엑소더스 시작됐나

일부에서는 이러한 고배당과 유상감자를 외국자본의 단계별 엑소더스 전략으로 해석하는 시각도 있다. 1단계로 대규모 배당을 통해 초기 투자금액을 회수하고, 2단계로 소액주주의 지분을 없애 ‘대주주 천하(天下)’를 만든 뒤, 3단계로 유상감자 등을 통해 대주주 자본을 거둬들인다는 것이다.

이처럼 단기 이익을 실현한 후 한국시장을 등지는 외국 자본의 행태가 국내 실물경제에 충격파를 미칠 것이라는 목소리도 나오고 있다. 전국증권산업노조 김정배 정책국장은 “이익 챙기기에 혈안이 된 외국인 주주의 고배당 압력에 밀려 현재와 같은 고율 배당이 계속되면 기업내 재투자가 어려워지는 것은 물론 국내 산업 공동화로까지 이어질 수 있다”고 주장했다.

반면 전문가들의 견해는 아직까지 중립적이다. 한국증권연구원 정윤모 연구위원은 “회사의 이익을 주주들에게 배당할 것인지 내부유보할 것인지는 개별 기업이 결정할 사항이기 때문에 고배당 자체를 문제삼기는 어렵다”고 지적했다. 신규투자가 중요하다고 판단하면 이익금을 일단 회사 내부에 유보하는 쪽을 선택할 것이고 구조조정 압력에 직면하거나 사양산업이라는 판단이 서면 회사 규모를 줄이고 이익을 실현하는 쪽을 택하게 될 것이라는 이야기다.

서진석 상장회사협의회 부회장은 “자칫 잘못하면 외국인들이 자금을 모두 유출시키는 결과를 가져올 수 있기 때문에 유상감자 부분에 대해서는 어떤 형태로든 규제가 필요하다”는 입장이다. 하지만 서 부회장 역시 “쥐를 잡자고 독을 깰 수야 없지 않느냐”며 자율적 시장 기능을 저해해서는 안 된다는 점을 강조했다.

그러나 브릿지증권 같은 외국계 증권사들이 국내 상장폐지 또는 청산을 통해 한국 영업을 완전히 접는 데까지 나아간다면 문제는 달라진다. 실제 이런 의구심은 완전히 가시지 않고 있다. 브릿지증권은 이미 몇 차례에 걸쳐 유상감자를 실시했고 청산까지 검토했던 것으로 알려지고 있다. 브릿지증권 사정에 정통한 한 관계자는 “대주주측에서 한국내 영업 포기를 결정하고 아예 회사를 청산하는 방안을 검토했으나 복잡한 절차와 청산에 시간이 많이 걸린다는 점 때문에 이를 포기하고 유상감자 쪽으로 방향을 선회한 것”이라고 전했다.

소액주주와 갈등 소지

상장폐지는 외국 자본이 국내 시장 규율 준수에 따른 부담을 덜기 위해 단골로 써먹는 수법 중 하나이다. 너도나도 증시 상장을 통해 ‘상장기업’이라는 브랜드를 붙이고 싶어하는 마당에 상장폐지를 추진한다는 것이 얼른 이해가 가지 않을 법도 하다. 일반적으로 상장폐지는 곧 부도나 청산을 의미하는 것이기 때문이다. 그러나 최근 급증하고 있는 외국자본의 경우에는 사정이 좀 다르다.

외환위기 이후 거래소 상장사 가운데는 지난 1994년 삼라스포츠가 미국의 나이키로 경영권이 넘어간 후 자진해서 상장을 폐지한 이래 쌍용제지(1999년 5월, 대주주 P&G), 한국안전유리(2000년 2월, 소피앙), 대한알루미늄(2001년 2월, 알칸), 송원칼라(2001년 12월, 클라이언트) 등 외국인 대주주에 의한 상장 폐지가 줄을 이었다. 지난해에는 론스타가 극동건설을 인수한 후 상장폐지 절차를 밟았다.

여기서 한 걸음 더 나아가 한미은행을 인수한 시티그룹은 공개매수를 통해 80% 이상의 지분을 확보해 상장폐지 요건을 채우지 못하면 인수 계약을 무효로 한다는 단서조항까지 달면서 국내시장 진출 단계부터 상장폐지 의도를 분명히 했다.

코스닥 시장이라 해서 예외가 아니다. 네덜란드계 리어오토모티브서비스가 최대주주인 한일(SUV 차량용 시트 제조업체)은 지난해 8월 주식 공개매수 절차를 거쳐 올해 2월 최종적으로 등록 취소됐다. 국내 기업에 대한 외자유치 바람이 거세게 불던 지난 1999년에도 이미 모토롤라가 대주주인 어필텔레콤, 타이코 파이스트 홀딩스가 최대주주이던 캡스, 동방전자 등 4~5개 기업이 스스로 코스닥 시장을 떠났고 2002~03년에도 케이디엠, 케미그라스 등이 등록 취소를 선택했다.

코스닥위원회 이철재 등록심사부장은 “자진 등록취소를 선택하는 기업은 대부분 더 이상 자금 조달 필요성을 느끼지 못하는 외국기업”이라고 말했다.

말하자면 자금 동원능력이 풍부한 외국인 최대주주가 국내기업을 인수한 후 국내 증시상황에 구애받지 않고 기업을 운영하겠다는 뜻을 노골적으로 내비친것이라는 이야기이다. 익명을 요구한 외국계 증권사의 애널리스트는 “한국에 투자하는 대형 외국자본이 한국 증시에 자본 조달 목적으로 들어온다고 생각하면 착각이다. 이들은 자본 조달은 다른 곳에서 하고 한국시장에서는 단기 이익 실현이라는 목적만 달성하면 그만”이라고 말했다.

뿐만 아니라 상장 폐지 또는 등록 취소를 통해 주식 저평가에 대한 주주들의 항의나 시장이 요구하는 각종 공시 의무에서 벗어나 이익을 독식하고자 하는 의도도 있다는 것이 시장 관계자들의 설명이다.

증시를 떠나는 상장폐지 움직임은 앞으로도 이어질 전망이다. 최근 들어서는 초대형 금융자본인 시티그룹이 한미은행을 인수하면서 상장폐지라는 카드를 꺼내들었다. 안 그래도 외국인들이 유상감자와 고배당 형식으로 자본을 빼내간다는 지적에 외국자본을 보는 시각이 전같지 않은 마당에 시티의 상장폐지 움직임은 시장 안팎의 비상한 관심을 모으고 있다.

전말은 이렇다. 시티그룹이 인수한 한미은행은 얼마 전 공시를 통해 “현재 시티그룹이 97.5%의 지분을 보유하고 있기 때문에 주식분산 요건을 충족하지 못하고 있어 내년초 관리종목으로 지정되고 2006년 상장폐지가 예상되는 만큼 이 기간 중 발생할 수 있는 거래량 감소 및 주가하락을 사전에 방지하기 위해 자진 상장폐지를 추진키로 했다”고 밝혔다.

이렇게 될 경우 한미은행의 주식 공개매수에 응하지 않은 소액주주는 공중에 ‘붕’ 떠버리게 된다. 현재 시티그룹의 공개매수에 응하지 않은 한미은행 주식은 513만주. 총주식수의 2.5%에 불과하지만 주주숫자로는 1만명이 넘는다. 그러나 이미 시티측은 상장폐지에 필요한 지분(80%)을 확보하는 데 성공했기 때문에 소액주주들에 아랑곳하지 않고 상장폐지를 결의한 것이다. 단, 6월16일부터 3주간 장내에서 매수하겠다는 조항과 상장폐지 이후 6개월간 장외에서 소액주주의 물량을 사주겠다는 보완조치만을 밝혔을 뿐이다.

물론 현 단계에서 증권거래소가 나머지 투자자 보호 조항을 내세워 상장폐지 신청을 받아들이지 않을 수도 있다.

유가증권 상장규정 35조는 상장법인이 상장폐지를 신청해올 경우 ‘공익과 투자자 보호를 위해 필요하다고 인정하는 때’에는 이를 거부할 수 있다고 규정하고 있다. 이 조항은 지난 1999년 신설됐다. 그러나 지극히 추상적 개념인 ‘공익’의 범위를 어디까지로 볼 것이냐는 데에는 누구도 해답을 내놓기 어렵다는 점에서 실효성 있는 조항으로 보이지 않는다. 대주주가 자진해서 상장폐지를 선택하겠다는 데에 ‘공익’을 내세워 제동을 걸었던 사례도 전혀 없다.

반면 ‘투자자 보호’라는 명분은 ‘공익’보다는 현실성이 있다. 시장 관계자들도 상장폐지로 인해 소액주주가 피해를 당한다면 주주들이 소송을 제기할 수 있다고 해석한다. 한국증권연구원 정윤모 연구위원은 “다수결 방식을 통해 상장을 폐지하면 소액주주는 투자자금을 회수할 방법이 없어지기 때문에 재산권을 침해당하는 만큼 소액주주의 권리가 침해되지 않는 범위 내에서 상장폐지가 이뤄져야 한다”고 주장했다.

한미은행의 상장 폐지

상장폐지를 신청하는 회사들은 대부분 시티그룹의 경우처럼 소액주주 지분을 공개매수 방식으로 미리 사준다. 대주주 지분율을 높여 상장폐지에 따르는 걸림돌을 없애기 위해서다. 현행 규정에 따르면 대주주가 80% 이상의 지분을 매집하면 상장폐지 요건에 해당한다. 엄밀히 말하면 이는 대주주가 상장을 ‘폐지하는’ 것이 아니라 상장을 ‘폐지당하는’ 것이다. ‘80% 미만’으로 되어 있는 최대주주 지분분산 요건 미달에 해당하기 때문이다.

이미 전체 지분의 97.5%를 확보한 시티측은 설령 증권거래소가 상장폐지 신청을 거부하더라도 최대주주 지분분산 요건 미달에 해당하기 때문에 내년도 사업보고서 마감시한인 2006년 3월까지만 기다리면 자동 상장폐지될 수 있다. 이러다 보니 스스로 상장폐지하겠다는 외국자본의 ‘희망사항’을 규제할 도리가 없는 셈이다.

물론 상장폐지를 추진하는 외국계 대주주 중에는 소액주주 보호를 위해 주식 전량을 사들여 불씨를 남겨놓지 않는 경우도 있다. 지난 1994년 나이키가 국내법인을 직영체제로 운영하기 위해 삼라스포츠를 인수한 뒤 상장폐지를 추진할 당시 나이키는 삼라스포츠 주주들이 갖고 있던 물량을 전량 사들였다. 당시 삼라스포츠의 주가는 5만1900원 수준이었지만 나이키는 이를 5만6349원에 공개매수했다.

나이키는 외국계 대주주 법인이 소액주주들과의 갈등 없이 상장폐지를 추진한 대표적 사례로 꼽힌다. 그러나 최소 자본으로 최대 이익을 노리는 외국자본이 나이키의 경우처럼 일부 소액주주와의 갈등을 우려해 100% 지분을 전량 인수하는 경우는 극히 예외적이다.

국내 증시에서 외국인 비중이 43%에 이르는 등 포트폴리오 투자 비중이 크게 늘어나면서 ‘외국인 투자의 질을 높여야 한다’는 목소리가 나오고 있다.

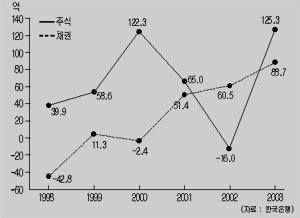

올해 들어 1~4월까지 외국인 투자액 179억달러 중 직접투자는 6억5000만달러에 그친 데 비해 포트폴리오 투자는 164억달러에 이르렀다. 포트폴리오 투자가 외국인 투자의 대부분을 차지하는 상황에까지 와 버린 것이다. 게다가 금융감독원에 따르면 외국인의 주식투자 중에서도 시장매매를 통한 주식투자(트레이딩)가 차지하는 비중이 시가총액 기준으로 95.6%에 이르고 있다. 이미 산자부 등 정부에 의한 통제가 불가능한 단계에까지 와 있다는 이야기이다.

국내 은행 외국인 비중 30배 늘어

이는 또한 국내 금융시장에 대한 외국인 진출 추이의 증가와 무관하지 않다. 금융감독원과 증권거래소 등에 따르면 국내 은행의 외국인 점유율은 20.9%, 증권사의 외국인 점유율은 11.6%에 이른다(2002년말 기준). 외환위기 이전인 1997년에 비하면 은행은 30배, 증권사는 3배가 증가한 셈.

증시 주변에서는 진작부터 외국인 투자 비중의 지나친 확대에 대한 우려의 목소리가 나왔다. 동원투신 이창훈 자산운용본부장은 “이제 외국자본도 직접 투자와 포트폴리오 투자를 구분해서 볼 때가 됐다”고 주장했다. 이 본부장은 “과거에도 삼성전자의 외국인 비중이 지금처럼 높았다면 대규모 반도체 투자가 가능했겠느냐”고 반문했다.

외국인 직접투자(FDI)는 네덜란드계 필립스의 파주 LCD공장, 세계적인 자동차 메이커 GM의 대우자동차 인수처럼 직접적 설비 투자와 고용 창출을 동반하는 투자 형태를 말한다. 포트폴리오 투자에 비해 투기적 성격이 거의 없기 때문에 장기 안정자본으로 분류하는 것이 충분히 가능하다. 이에 반해 포트폴리오 투자는 주식이나 채권 등을 통해 국내 시장에서 자본이익 실현을 위한 투자가 대부분이다.

실물 경제에 기여도가 높은 외국인 직접투자라고 해서 모두 똑같이 볼 수 있는 것은 아니다. 외국인 직접투자 자체가 2000년을 고점으로 계속 하향곡선을 그리고 있는 데다 투자의 ‘질’이 계속 낮아지고 있기 때문이다.

특히 외국인 직접투자 중에서도 고용 창출과 설비 투자 효과가 큰 ‘공장설립형’ 투자는 줄어들고 지분 참여 수준의 ‘인수합병(M&A)형’ 투자만 크게 증가하고 있어 문제로 지적되고 있다. 이른바 ‘그린필드(Greenfield)’라고도 부르는 ‘공장설립형’ 투자는 한국내에 설비나 공장을 지어 가동하는 형태, 그리고 ‘M&A형’ 투자는 기존 국내 기업의 지분을 인수해 참여하는 형태를 말한다.

우선 지난해까지의 통계를 보자. ‘공장설립형’ 투자는 지난 2001년 전체 외국인 직접투자액의 83.1%를 차지하다가 2002년 76.8%, 2003년 68.7%로 비중이 크게 줄어들고 있다. 반면 ‘M&A형’ 투자는 2001년 16.9% 수준에서 2002년 23.2%, 2003년 31.3%로 크게 증가하는 추세이다. 지난해 M&A 투자가 증가한 데는 외환은행, 하나로통신, 삼성종합화학 등에 대한 인수·합병 또는 지분 참여가 중요한 역할을 했다.

뿐만 아니라 올해 1분기 들어서는 공장설립형 투자와 M&A형 투자의 비중이 아예 역전되었다. M&A형 투자는 올해 1분기 들어 65.8%로 급증하면서 외국인 직접투자의 ‘주류’로 떠오른 반면 ‘공장설립형’ 투자는 34.2%로 주저앉아 ‘비주류’의 자리로 전락하고 말았다. 이런 현상이 나타난 데는 시티그룹의 한미은행 인수가 큰 역할을 했다는 분석이다.

그러잖아도 ‘고용없는 성장’에 대한 우려와 국내 투자 부진에 대한 위기의식이 팽배한 마당에 외국인 투자 역시 고용창출보다는 단기 투자이익에 초점을 맞춰왔다는 이야기이다.

무역연구소 이인호 무역전략팀장은 “외국인이 국내에 들어와 사업할 때 어려움을 느끼는 부분인 교육, 의료 등 인프라 체계를 확충해 ‘공장설립형’ 투자를 늘려야 한다”고 말했다.

그런 의미에서 최근 국내 금융기관의 외국인 지분이 크게 늘면서 경제전문가들 사이에서 우리 금융산업의 멕시코화 시나리오를 거론하는 사람이 늘어나는 것도 눈여겨봐야 할 대목이다. 두 차례에 걸쳐 IMF 구제금융을 받은 멕시코는 주요 금융기관이 모두 외국자본에 넘어갔고 외국자본이 소유한 은행들이 기업 대출을 외면하고 위험 부담이 작은 소매금융에만 주력하면서 결국은 멕시코 산업 전반의 성장 잠재력 약화로 이어졌다.

아직도 구조조정 과정에 있는 우리 금융산업의 현실에서 외국계 은행들이 보여주는 단기 이익추구형 경영이 위태롭게 보이기도 한다. 예를 들어 LG카드 사태가 터졌을 때에도 유독 론스타가 대주주인 외환은행이 LG카드 지원에 동참하지 않은 것만 보더라도 그렇다. 론스타 입장에서는 한국 금융산업과 아무런 이해관계가 없기 때문에 지원 프로그램에 불참한 것은 너무나도 당연한 결정이다.

그러나 아직 시장 메커니즘이 정상적으로 작동하지 않는 한국의 금융산업 현실상 향후 예상되는 위기국면에서 외국자본의 향배는 불안 요인으로 작용할 가능성이 크다는 점도 고려해야 한다.

현대경제연구원 박덕배 박사는 “실제로 제일, 외환, 한미 등 외국계 은행들 뿐 아니라 외국인 지분율이 60~70%를 상회하는 국민, 신한, 하나은행 등이 모두 모기지론 프라이빗 뱅킹, 신용카드 등 가계를 대상으로 하는 소매영업에 치중하고 있는 데에 주목할 필요가 있다”고 지적했다.

아직까지 유상감자와 고배당 등 외국자본의 탈출 움직임이 한국 금융산업의 멕시코화 조짐이라는 증거는 없다.

그보다 더 큰 문제는 외국자본의 한국시장 탈출 움직임을 규제할 만한 마땅한 방안이 없다는 것이다. 배당은 기업회계기준에 따라, 상장폐지는 증권거래소 유가증권 상장규정에 따라 한결같이 ‘적법하게’ 이뤄지는 과정들이기 때문이다.

그래서일까. 최근 외국자본의 행태와 관련해 ‘얄밉다’는 시각에서 ‘비도덕적이다’ 또는 ‘산업공동화가 우려된다’는 반응까지 다양하게 나온다. 여하튼 ‘뭔가 문제가 있다’는 시각만큼은 공통적이다. 하지만 외국자본 유출을 어떻게 규제할 것인가 하는 대안으로 넘어오면 이야기는 조금 달라진다.

대안연대 정책위원인 인천대 이찬근 교수는 “유상감자를 인허가 사항으로 바꾸고 배당가능 이익도 제한함으로써 단기 차익만을 노리는 외국계 투기자본의 행태를 근절해야 한다”고 주장했다. 이 교수는 “유럽 기업들은 한번 배당률을 높여놓으면 계속 높여야 하기 때문에 고배당 요인이 생기더라도 배당성향을 낮게 유지하면서 보너스를 지급하는 경우가 대부분”이라고 설명했다.

증권산업노조 역시 △자사주 매입 확대 △과거 일정기간 동안 평균 배당성향을 뛰어넘는 고배당 금지 장치 마련 △배당 가능 이익 제한 등의 대안을 제시하고 있다.

‘유상감자 인허가 사항으로’

그러나 상법 전문가나 증시 주변 관계자들은 문제점을 인식하면서도 제도 개선에는 신중하게 접근해야 한다고 지적하고 있다. 유상감자나 배당에 대한 새로운 규제가 오히려 외국인 투자를 위축시킬 가능성이 있다는 말이다. 법무법인 세종 허창복 변호사는 “증자가 자유롭게 허용되는 것처럼 감자 역시 규제를 가해서는 안 된다. 어느 기업이든 자금 수요가 없고 영업 확대의 필요성을 느끼지 못할 때는 감자할 수 있는 것”이라고 말했다.

문제는 고배당이나 유상감자에 대한 규제를 강화하는 것이 외국자본에만 국한되는 것이 아니라 국내 기업에도 동일하게 적용된다는 것이다. 1998년까지만 해도 감자는 당시 증권관리위원회의 인가를 받아야 하는 사항이었으나 그 이후로는 규제완화 차원에서 감자에 대한 인가조항을 삭제했다. 금감원 관계자는 “은행과 보험회사는 회사 재산과 고객 자산이 섞여 있기 때문에 감자를 할 때 사전 신고의무를 두거나 인가사항으로 남겨놓았지만 증권사의 경우 고객예탁금은 별도 보관하고 있기 때문에 인가 의무를 두지 않은 것”이라고 설명했다.

따라서 일부 외국자본이 자본을 빼내가는 방식으로 유상감자를 악용한다고 해서 이를 다시 인가사항으로 만든다는 것은 결국 ‘다시 관치(官治) 시대로 돌아가는 것’이라는 목소리도 나오고 있다. 외환위기 이전만 해도 정부가 주가관리를 위해 증자 등을 제한하는 관행이 이어져왔다. 이렇게 정부가 주식 공급물량을 조절해오던 제도는 이미 지난 1996년 없애기로 한 바 있다. 이런 마당에 유상감자를 다시 인가사항으로 묶자는 발상 자체가 불필요한 정부 개입이라는 말이다.

외국자본의 고배당을 통한 자본 유출 움직임에 대해서도 선뜻 제재에 나서지 못하는 것은 마찬가지이다. 얼마 전까지만 해도 우리 기업들의 배당성향이 지나치게 보수적이어서 배당액을 늘리기 위해 배당지수를 개발하는 등 배당 유인책 마련에 골몰했던 감독당국이 이제는 거꾸로 고배당을 막기 위한 대응방안을 강구해야 하는 형국이 된 것이다. 게다가 배당률을 억제하는 것이 바람직한지 아니면 배당 제도를 활성화해 투자유인책으로 삼는 것이 바람직한지에 대한 의견도 엇갈리고 있다.

외환위기 이후 외국인 배당지급액 (단위 : 억달러)

외환위기 이후 외국인 포트폴리오 투자 (단위 : 억달러)

고배당을 규제해야 한다는 쪽은 외국 자본이 단기적 성과를 도출하는 데 급급한 나머지 기업의 장기 투자를 도외시하고 있다는 점을 강조한다. 그러나 이에 반대하는 쪽은 배당을 높임으로써 우리 증시에 대한 투자자들의 신뢰가 높아져서 외국자본이 빠져나가지 않고 있다는 점도 고려해야 한다고 지적한다.

그러나 어떤 형태로든 배당액을 줄이기 위해서는 상법상 ‘배당가능 이익’을 줄이는 수밖에 없다. ‘배당가능 이익’이란 순자산액(총자산-부채)에서 자본금과 법정준비금, 이익준비금의 합을 공제한 금액. 만일의 사태에 대비해 자본금과 각종 준비금까지 배당재원으로 사용해서는 안 된다는 취지로 만들어진 것이 바로 ‘배당가능 이익’이다.

배당가능 이익을 제한하는 취지는 기본적으로 채권자의 이익 보호에 있다. 채권 변제 순위상 후순위인 주주들이 배당 형식을 통해 선순위인 채권자들의 몫을 미리 가져가는 것을 막기 위해서 배당재원을 제한하는 것이라는 이야기다. 당연히 외국자본이 고배당을 통해 자본을 빼내가려 한다면 우선적으로 이의를 제기해야 할 이해관계자는 채권자다.

그러나 최근 들어 고배당 성향을 보여온 외국계 증권사들은 대부분 채무 관계가 복잡하지 않다. 게다가 채권자들은 이미 재무제한특약(Covenants)을 통해 스스로 보호책을 강구하고 있다.

상법 전문가들 역시 배당가능 이익 자체를 제한하는 데에는 부정적이다. 서울대 김건식 교수(법학)는 “채권자들이 채권을 변제받지 못하거나 종업원들이 임금을 받지 못하는 경우가 아니라면 외국인들의 고배당 때문에 배당관련 규제를 강화하는 것은 세계적 추세와도 맞지 않는다”며 반대의사를 분명히 했다.

단, 실현되지 않은 단순한 장부상 평가이익까지 재원으로 해서 배당하는 것은 결코 주주에게 유리하지 않으며 장기적으로는 기업가치를 감소시키는 것이라는 지적도 있다. 주가 상승 등으로 인한 유가증권 평가이익, 또는 외환 차익과 같은 미실현 이익을 배당 재원에서 배제하는 것은 생각해볼 만하다는 이야기다.

김건식 교수는 “유가증권 평가이익을 회계상 이익으로 발표하는 것은 맞지만 여기에 대해 배당을 할 수 있는지는 의문”이라고 말했다. 김 교수는 2002년 배당제도 개선방안 공청회에서 상법에 미실현 평가이익을 배당대상에서 배제하는 규정을 신설해야 한다고 제안한 바 있다.

또 미국 캘리포니아주의 경우 부채비율이 높은 회사는 배당을 제한하는 규정을 갖고 있기도 하다. 지나친 고배당이 회사의 재무구조 악화로 이어지는 것을 방지하기 위한 조치이다.

금융연구원 이지언 연구위원은 얼마 전 ‘외국인 주식보유 확대의 영향과 향후 과제’라는 보고서를 냈다. 이 보고서에서 이 연구위원은 국내 증시의 외국인 투자 규모가 지나치게 크다는 주장에 대해 ‘GDP 대비로 보면 그렇지도 않다’는 취지의 반론을 폈다. 결국 외국인 주식투자 비중이 높다고 걱정하기 전에 우리 시장 규모를 키워 외국인 비중을 낮추면 된다는 주장인 셈이다.

이런 연장선상에서 이 연구위원은 “외국 자본을 규제하는 것이 아니라 국내 시장규모를 늘리고 해외 연기금 등 장기자본을 끌어들여 단기성 외국자본에 대한 불안요인을 줄여야 한다”고 주장했다. 그러나 ‘장기적인’ 대응 방안을 주문한 이 연구위원 역시 ‘구체적인’ 방안을 내놓지는 못했다.

답답하기는 정부나 감독 당국도 마찬가지이다. 금감원도 얼마 전 외국자본 철수 움직임에 대한 제도적 개선 방안을 검토하겠다고 밝혔지만 뾰족한 방법이 없어 고민만 깊어지고 있다. 금감원 정태철 증권감독국장의 설명.

“외국계 증권사의 고배당은 기본적으로 자산가치와 시가총액의 괴리 때문에 발생하는 것이다. 자산가치가 높은데도 주가는 형편없이 낮으니 국내 주식시장에 매력을 느끼지 못하고 돈을 빼내가는 것 아닌가. 이들 증권사는 고배당을 실시해도 영업용 순자본 비율 등에 아무런 문제가 없기 때문에 감독 당국이 나서 문제를 제기한다는 것도 불가능한 형편이다.”

금감원 당국자의 이러한 설명은 사실상 이들 외국자본의 고배당 흐름을 규제할 수 있는 수단이 별로 없다는 것을 실토한 것이나 다름이 없다. 금감원은 앞으로 공청회 등을 열어 전문가들의 의견을 들어본 뒤 유상감자 절차 개선이나 고배당에 대한 대책 마련에 착수한다는 입장이다. 그러나 공청회니 뭐니 하는 대응 자체가 외국자본 유치에 부정적 영향을 미치는 요인으로 작용할까봐 전전긍긍하는 모습마저 보이고 있다.

최선의 공격이 최선의 방어

결국 장기적 대응방안을 주문하는 사람들은 뾰족한 아이디어를 내놓지 못하고 즉각 규제를 주장하는 사람들은 시장을 망가뜨릴지도 모른다는 공격에 직면해 있다. 따라서 경제전문가들 사이에서는 배당을 대체할 수 있는 효과를 지닌 자사주 매입 확대, 사모펀드 등 금융인프라 구축을 통해 국내자본이 외국자본과 경쟁할 수 있는 토대를 만드는 것이 중요하다는 지적도 나오고 있다. 최선의 공격이 최선의 방어라는 것이다.

한편 대통령 직속 정책기획위원회는 최근 진보적 학자들의 연구단체인 대안연대회의에 외국계 투기자본의 자본 철수 움직임에 대처할 수 있는 방안을 마련하기 위한 용역보고서를 의뢰했다. 청와대가 나서서 투기자본의 전횡을 막을 방안을 연구해 보겠다는 것이다.

‘외자 유치만이 살길’이라던 과거 청와대의 구호는 이제 무색해진 셈이다.

![[밀착취재] 리딩방 70여 명 대부분이 한통속…기망하는 수법까지 매뉴얼화](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/48/98/bd/694898bd2399a0a0a0a.jpg)

![[지상중계] 제12회 나지포럼, “북미 정상회담 성과내기 어려워”](https://dimg.donga.com/a/380/211/95/1/ugc/CDB/SHINDONGA/Article/69/43/48/32/69434832107aa0a0a0a.jpg)